物語 郊外住宅の百年

第1回

小林一三とエベネザー・ハワードのこと

それはあたかも、「中流の証」であるかのように、高度経済成長期の日本人は、命を削って「持ち家」に固執した。

高度経済成長期に生み出された新築住宅戸数は、4,500万戸にのぼる。この時代に建てられた住宅寿命は、平均して30年以下。ここ10年、空き家が目立つようになり、この先10年余りで、3軒に1軒が空き家になるという。

多摩ニュータウンをのぞむ

郊外住宅地は、これまで“ベッドタウン”と呼ばれてきた。

この言葉をメディアは無造作に用いてきたけど、“寝に帰る街”と訳すると、夢も希望もなく、実に情けない言葉である。

この百年というもの、日本の大都市部は無秩序に、虫食い的に外延化を遂げた。言うところのスプロール化である。土地価格は高騰し、都心と“寝に帰る街”との距離と時間は、波状的に広がった。そしてそれを条件づけ、促したモビリティ(空間的移動)は、鉄道と高速道路網だった。

しかし現在、既存住宅の不適格化は進行し、急速に空き家が増えている。四国や中国山地の限界集落地よりも過疎化が進んでいる街がいくつもあり、にっちもさっちも行かなくなっている。

一体全体、郊外住宅とは何だったのか。

“マイホーム”は、この時代の人生すごろくの終着点だった。その蘇生、再生は可能なのかどうか。この時代に至る郊外住宅の百年の来し方を振り返り、総括を試み、その行く末について書きたい、書かねばと思う。

あまりに重いテーマである。ウェブマガジンの連載におよそ馴染まないものだけど、世の中、明るいだけではやっていけないので、こんなページもあっていいのでは、と考えて書くことにした。

本稿はまず、近代の住宅地計画を牽引した二人の発明者、日本の小林一三と、イギリスのエベネザー・ハワードについて書く。この二人を起点にして書くのが、東西の郊外住宅の百年を振り返るのに、最も適していると考えたからである。

2人の発明者について

小林一三は、都心のターミナルと郊外を結ぶ鉄道を敷き、沿線の土地を開発して売却する手法を生み出した人である。

小林一三

東京の渋谷・新宿・池袋など、大阪の梅田・難波などから延びる鉄道は、起点となるターミナル駅から線路を延ばして、その沿線にベットタウンを形成するもので、ターミナル駅にデパートがつくられ、沿線の土地は、鉄道会社の打ち出の小槌だった。このビジネスモデルを編み出したのが小林一三である。1世紀以上前に遡る話である。

この小林一三より、少し先んじてロンドン郊外56kmに職住一体型の「田園都市」がつくられた。エベネザー・ハワードによるレッチワースという街である。

ハワードには、有名な『明日の田園都市』(長素連訳・鹿島出版会刊)という本がある。私は、この本を35年も前に読んでいて、そのときは読みが浅くて、東急沿線の田園調布はレッチワースを真似して造られたという程度の認識しかなかった。何も分かっていなかった、と今にして気づくのだが、小林とハワードの2人は、それまでに例のないことを成し遂げたという点で、2人とも大変な発明家であったのは疑いない。

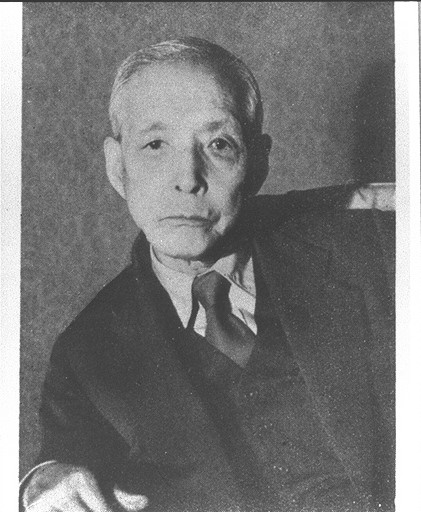

- エベネザー・ハワード

- ハワード『明日の田園都市』第3版

この場合、発明といっても、機械や医薬品ではない。都市計画のつくり方の発明である。この分野において、2つの国の住宅地・都市計画のつくり方のレールを敷いて、2人はそれぞれの国に決定的な影響をもたらした。

小林とハワードは、事業家としてのアイデア・才能・実行力の点で、ともに抜きん出ていて、ともに大成功を収めた人である。

百年という単位で、その足跡と結果を見るなら、その結果はまったく異なっている。最初に敷かれたレールが違うと、こうまで異なってしまうものか、という驚きすら感じ、この2人がやったことの百年後の彼我の違いに、私は深い溜息をつくのである。