びおの珠玉記事

第170回

吉野材によるマンションリノベーションを通じて

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2012年05月15日の過去記事より再掲載)

現代の樽丸林業を目指して

日本最古の人工林を持つ、奈良県吉野。

かつての吉野の林業は、樽丸林業とも言われました。

「樽丸」とは、樽の材料になる側板を、竹の輪に詰め込んだ束のことです。

吉野杉は、年輪が緻密で、香りが高く色も良いことから、酒樽に最適とされてきました。

日本酒の名産地として知られる灘や伏見では、醸造や出荷に、吉野杉で出来た樽が用いられていました。

原木や製材としての出荷ではなく、一方で樽としての完成品でもない、「樽丸」として出荷され、地元の職人が樽として完成させました。

出口としてどのように使うのかを想定しつつ、職人の仕事の余地を残す「半製品」が、樽丸だったのです。

樽や桶は、使い込む過程でやせていくと、職人によって別の形に仕立てられて、さまざまな形で使われていきました。

吉野ではこの樽丸が代表的な産業の一つでした。しかし、仕込み用の大樽はステンレスに変わっていき、酒樽の需要は減っていきます。

建築用材としては、最高級の材として全国各地に供給されてきました。

しかし、吉野だけでなく、国産材が全般的にシェアを落とし、出口の減った林業には厳しい時代が続いています。

半製品と出口を考えた、現代の樽丸はなんだろうか。

その答えの一つが、今回紹介するマンションのリノベーションに用いられたインフィル(内装)です。

プロジェクトのテーマ

このリノベーションは、ひとつは前述のように、吉野材を生活の場にどのように活用し、それを通じて森林再生に寄与していく試金石としての目的がありました。もう一つは、住まいとしての機能・環境の改善をはかること、この2つを同時に行うことです。

リノベーションの設計を担当した建築家の河合俊和さんは、このマンションが特集された業界紙・新建ハウジングプラス1にて、以下のように綴っています。

この計画の背景の一つにマンションの生活環境の改善という社会的課題を有しています。経済性を優先するあまり押さえられた階高、無秩序に露出する大きな梁、使われている素材、人の健康問題等々。今回の計画の既存マンションも他と同様な問題を有していました。そしてもう一つ、森林再生の課題を私たちは有しています。それは、環境問題に対する私たちがもつ責任です。木を使った生活環境形成は、その一つの解と成り得る可能性を有しています。建築において私たちは本来、木肌や木の香りを楽しみ、時間と共に変化していく様を楽しみ、同時にエコロジカルで安全で快適な住まいを創り上げてきました。長い年月を経て経験と知恵が生み出してきた財産を私たち日本人は持っています。もちろん木のみならず土壁や畳や竹など再生可能な自然資源を素材に用いて、それらの調和によって成り立っていることは言うまでもないことです。それらは過去の遺物ではなく、これからも持続させなければならない私たちの財産です。そのような素材に対する考え方や建築的要素と空間の考え方を今回の計画に取り込み、時代と共に変化してきた住まいの空間のあり方の中で再構築を試みることが、新たな発見に繋がると考えます。(新建ハウジングプラス1 2012年3月号より)

リノベーション前の室内は、ほとんど木肌が見られないものでした。

リノベーション前の室内

「木視率」という言葉があります。部屋を見回した際に、木肌が見える割合です。この木視率が40〜50%を超えると、人は木の持っている精神的な癒し効果を感じ、落ち着きを覚えるといわれています。

河合さんは、素材を空間にどのように用いるかを、空間を構成する要素(エレメント)に分割し、そのエレメントの寸法体型を整理し、半製品としての内装材開発につなげていきます。

天井高さを押さえる空間の凝縮感は茶室などでも証明されていることは周知のことである。現代の生活空間の中で、視点を下げての考察と実践は、つまり座視点での空間のスタディは、私自身様々な発見に繋がっている。この空間形成に格子や障子の日本的な要素の配置の試みのみならず、透ける/浮かす/光の拡散/影の演出などの手法を取り込み、機能性を考慮しながら配置したエレメントの各部の寸法体系の試みと建築材料としての吉野杉の素材開発(床材3種類/建具扉などに可能性がある集成のフリー板)を合わせて行なっている。そのような考察の過程を経て、吉野材という素材の多様化の可能性と空間の在り方に関してのひとつの解としてこのような空間表現に至った。それぞれの要素は、ひとつひとつを取り外して考えてみてもマンションの改修のみならず、一般的な住まいの空間においても半製品として多用できるものであり、豊かな生活空間を創りだす構成要素と成り得ると考えている。

その背景には、室町の時代から継承されている吉野の伝統とそれを支える技術の変遷があり、その素材が空間に醸し出す空気感は、日本独自のものであり世界に類を見ないことを追記したい。(同4月号より)

これらのエレメントがどのように用いられたのか。ギャラリーにてご覧ください。

ギャラリー

吉野山への入口を見立てた玄関。 吉野川の玉石による一二三石のたたき、吉野宇陀紙による屏風スクリーンなどの材も用いられている。

柾目赤杉を使った縦格子スクリーン

杉柾目板と吉野和紙による行灯照明

杉材を集成することで、さまざまな場面で使えるフリー板を開発しました。このリノベーションでは、主に収納扉に用いられています。集成の仕方で変化が現れます。その色の変化が、空間に変化を与えます。

集成フリー板によるキッチン収納扉

集成フリーパネルによるキッチン収納の扉および固定パネル

2種類の床材も開発しています。三層構造の断面の板目・柾目の床材と、修正したラミナの表情を面として見せる床材です。

柾目三層材(右)

板目三層材

ラミナの表情が一つの面をつくる床材

また、素材の開発の応用としての、プロダクトデザインの可能性も大きいものです。

源平の吉野杉を巴に組んだダイニングテーブル

杉は傷つきやすいという欠点こそありますが、裏側、その豊かな暖かみのある特性を家具にいました。

素材のもたらすもの

河合さんは、この仕事の結びに、以下のように語っています。

吉野の杉の木肌は美しい。世界に比類無き美しさです。私のみならず誰の眼にもそう映るでしょう。設計段階で建築的要素として分解した各部の意匠を決めるとき様々な角度から考察を重ねました。各部によってディメンションを変え、実空間のスケールを意識しながら、この素材の正しい使い方を追い求めました。ひとつの素材で空間を創り上げるということは、稀なことです。それゆえに難しい。現場において組み上げられてくるにつれて、私は驚きを覚えないではいられませんでした。その形態は、自分の意図した様に造られたものではある訳ですが、徐々に空間が形成られるにつれて自分の創造するものとは異なった次元の空気感が現れてくるのです。素材が呼応すると言っていいでしょうか。組み上げられたときにはじめて現れる素材の力に驚かされました。この空間のまろやかさは、類を見ない。空間の隠れた次元の発見である。まさしく良材吉野杉という素材が行なった仕事です。吉野杉という素材がもたらすこの空間の豊かさは、今の時代のひとつの重要な価値として位置づけられると考える。

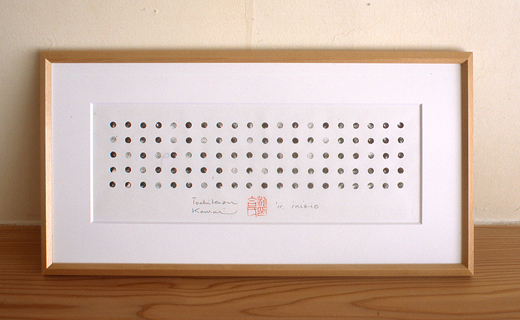

私はこの仕事の最後に自身のまとめとして1枚の絵としました。250年の杉の木の枝先の断面を印判として墨を使って押したものである。切られた木の枝先は苗木が植えられたときの樹径のように細い。ひとりの人間の持つ時間を遥かに超えて存在した一本の木の証しであり声である。その題をinizio(イニッツィオ/はじまり)と名付けました。(同5月号)

ドローイング:inizio(イニッツィオ/はじまり) drawing by 河合俊和

監修

益子義弘

1940・東京生まれ/1964・東京藝術大学美術学部建築科卒業/1966年・同大学大学院修士課程修了 同大学助手(吉村研究室) 1973年・MIDI綜合設計研究所/1976年・M&N設計室/1984年・東京藝術大学助教授/1989年~・同大学教授/2007年・同大学名誉教授、益子アトリエ主宰

設計

河合俊和

1960・岐阜市出身/1982・日本大学理工学部建築学科卒業/1984・東京藝術大学大学院修士課程修了/1984-91・香山壽夫建築研究所/1992-95・Studio Angelo Mangiarotti (Milano, Italy) /1995・帰国後アトリエ開設/2002〜・一級建築士事務所河合俊和建築設計事務所主宰

1988-99・東京工芸大学建築学科非常勤講師/2004-07・三重大学建築学科非常勤講師

開発

村田直子

北海道出身/室蘭工業大学工学部建築工学科卒業/1998年〜一級建築士事務所MOON設計主宰

フォルクスハウスや現代町家などの住宅のシステム構築や、さまざまな工法(金物・耐震・木造ラーメン等)の開発に参画し、造る側の仕組み作りをサポートする

主管:吉野コンソーシアム

清光林業株式会社

プロモーション:小池一三(町の工務店ネット)

写真:市川かおり