びおの珠玉記事

第172回

6月は梅仕事の季節です

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2009年06月05日の過去記事より再掲載)

気温と湿度が上がってじめじめする梅雨、そして暑い夏。食欲が落ちてしまいがちですが、そんな時、梅干しがおすすめです。

梅干しの酸味が食欲を呼んでくれます。梅干しは、胃腸の働きを活発にし、唾液の分泌を促して消化を助けるのです。食欲増進に効果抜群です。

また、梅干しには強い殺菌力がありますから、食中毒の防止にも役立ちます。

夏はたくさん汗をかき、塩分やミネラルが身体の外に出て行ってしまいますが、梅干しを食べることで補給できます。

6月は、そんな梅干しを作り始める季節です。

6月が近くなると、店先に梅仕事用のいろいろな商品が並び始めます。ガラス瓶、陶製のかめ、重石、竹製のざる、等々。塩に氷砂糖にホワイトリカー(焼酎)。そして何より、梅。

梅が出回る時期は、梅の種類によっても異なりますが、最近は以前よりも早まっているようです。今年2009年、びお編集部のある静岡県浜松市では、5月半ばくらいからスーパーの店頭で梅を見掛けるようになりました。

昨年の夏「梅の土用干し」を体験し、「来年は最初から梅干しづくりにチャレンジしてみよう!」と決めた私・記者Y。その季節がやってきました。昨年もお世話になった、自然食品店を営むSさんに教えていただきながら、梅干しづくりに初挑戦です。

まずは、梅の収穫

静岡県浜松市にて、5月末の梅の様子

記者の実家に一本の梅の木があります。小さな木で、特に手もかけていないのですが、今年も実をつけてくれました。

この梅の実で梅干しを作ろう!ということで、まずは梅の収穫作業からスタートです。

脚立に乗り、梅の実に手を伸ばします。実をつかんで、ほんの少し力を入れると、「ぷつっ」という小さな音と手ごたえがあり、簡単に実が枝から離れます。強い力も要らず、簡単に枝から取れるので、収穫作業はどんどん進みました。だんだんと袋がいっぱいになっていきます。

収穫する作業は楽しく、何か豊かな気持ちになりました

収穫の成果が目に見えるのもうれしいです。実際に採ってみると、木に実がなっているのを見て予想したよりも、はるかに多くの梅の実が収穫できました。

収穫した梅の実

数日後、いよいよ梅仕事です。たくさんの梅が採れたので、梅干しの他、梅酒と梅シロップを作ることにしました。

梅干しには黄色く熟した梅を、梅酒・梅シロップには青い梅を使います。そこで梅を、黄色く熟したものと、青いものとに分けました。

黄色く熟した梅と、青い梅を分けました

はじめに、黄色く熟した梅で、梅干しづくり、梅の塩漬けをしました。

今回使った材料は次のとおりです。

・塩 720g(梅の重さの18%)(沖縄の海水塩)

・焼酎 80cc(35度のもの)(玄米焼酎)

①まず、竹串を使って、梅のへたを取り除きます。

梅のへたを取り除きます

②流水で洗います。

洗うために梅を水につけますが、この時、思いがけない美しい梅の姿を見ることができます。Sさんからそのことをあらかじめ聞いていたものの、それを目の当たりにして、思わず、「本当だ、キレイ~」と声が出ました。

梅が水をはじいて、まるで透明なガラス玉のように見えるのです!

思いがけない美しい梅の姿(青梅の写真です)

梅が水をはじいて、まるで透明なガラス玉のように見えます

Sさんは、「赤じその紫色のアク汁もそうですが、梅干しを作る中で、こういう美しい瞬間に、何度か遭遇するんです」とおっしゃっていました。

③その後、アク抜きをするため、また実離れをよくする(実を種から離れやすくする)ため、2時間ほど梅を水につけておきました。

④ざるに空けて水を切り、清潔なふきんで梅についている水を拭き取ります。

梅についている水を拭き取ります

⑤梅を漬ける容器(陶製のかめ)、ふた、重石を消毒します。

沸かして、熱湯消毒をしました。次に、焼酎をかめの中に入れ、手で全体に行き渡らせ、アルコール消毒をしました。ふたの内側と重石も、同じように焼酎で消毒します。

この焼酎は後で梅の消毒に使いますので、ボウルに移しておきます。

かめを熱湯消毒します

熱湯消毒の後、焼酎でアルコール消毒します

⑥かめの底に塩をふります。

かめの底に塩をふります

⑦先ほどの焼酎を入れたボウルに、少しずつ梅を入れ、転がして梅全体に焼酎をからめます。その後、梅に塩をすりこみます。

焼酎をからませることで梅が殺菌され、塩もなじみやすくなるそうです。

梅に焼酎をからめ、塩をすりこみます

⑧焼酎をからめ、塩をすりこんだ梅を、かめの中に並べていきます。一段並べ終わったら、上から塩をふります。そしてその上に、また梅を並べていき、一段並べ終わったら塩をふります。この繰り返しで、梅をかめの中に詰めていきます。

塩はだんだん下に沈んでいきますので、上へ行くほど多くふるようにします。最後は、残った塩を全部ふります。

梅をかめの中に並べ、上から塩をふるのを繰り返します

最後は、残った塩を全部ふります

⑩上から、梅の重さと同じくらいの重さの重しをのせます。

梅の重さと同じくらいの重さの重しをのせます

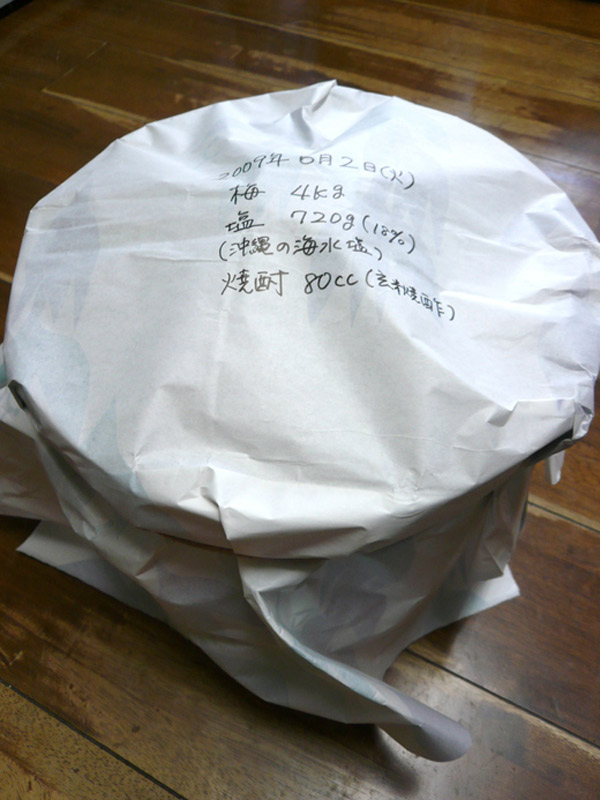

⑪ふたをして、上から紙をかぶせて覆い、ひもで結んでおきます。

紙に日付や分量を書いておくとよいそうです。

ふたをして、上から紙をかぶせて覆い、ひもで結んでおきます

これで梅の塩漬けの作業は完了です。

かめは家のいちばん涼しい場所に置いておきます。1日に1回くらい、かめの中の様子を見るようにします。塩漬けしてから4~5日後には白梅酢が上がってくるそうです。楽しみです。

白梅酢が上がったら、重石を半分に減らします。そして赤じそが出回る頃まで、そのまま保存しておきます。時々かめの中の様子を確認します。

この後、赤じそが出回り始めたら、赤じそで色をつける「赤じそ漬け」の作業、そして梅雨が明けて夏の土用になったら、「梅の土用干し」の作業が待っています!

初挑戦の梅干し、果たしてどんな梅干しが出来上がるのか、わくわくします。

梅の塩漬けが終わった後、青い梅を使って、梅酒と梅シロップも作ってみました。下準備として、梅干しの時と同じように、梅のへたを取り、流水で洗って水を切り、梅についた水をふきんで拭き取ります。水に漬けておく必要はないそうです。

まずは梅酒。今回使った材料は次のとおりです。

・砂糖 500g(和砂糖)

・焼酎 1.8ℓ(玄米焼酎)

砂糖は、氷砂糖を使うのが一般的ですが、今回は和砂糖を使ってみました。また、この分量ですと砂糖は600gくらいが一般的なようですが、甘さ控えめということで少し減らして、500gにしてみました。

今回は和砂糖を使ってみました

消毒したガラス瓶に、梅・砂糖・焼酎の順番で入れ、ふたをし、少し揺すってなじませます。これで完了です。梅干しに比べると簡単です。

やはり家のいちばん涼しい場所に置いておきます。時々、瓶を揺すって、溶けた砂糖を平均するように混ぜるとよいそうです。

3ヶ月後から飲めますが、長くねかせるほど味が深まり、まろやかになり、おいしくなるので、3年以上ねかせるのが望ましいそうです。3年……待ちきれないような気がします。

次に、梅シロップを作りました。

一つ一つの梅に、上から下まで、包丁で十字に切れ込みをいれます。こうすると、梅のエキスが早く抽出されるそうです。

消毒したガラス瓶に、切り込みを入れた梅と、蜂蜜を入れます。砂糖を使う場合も多いようですが、今回は蜂蜜にしてみました。今回の分量は、梅2kg、蜂蜜1050g。実は梅の分量に対して蜂蜜が足りなかったのですが、とりあえずこれでやってみることにしました。

梅シロップは、10日くらいすれば、梅のエキスが抽出されて飲めるようになるそうです。梅酒を長い時間ねかせて、おいしくなるのをじっと待つのも楽しみですが、漬け込んで少しの時間が経てば飲めるようになる梅シロップも、うれしい存在です。

10日くらいして梅のエキスが抽出されたら、鍋に移して、液の表面が静かに動く程度の火加減で15分くらい加熱して殺菌すると、発酵せず、アルコール化することもなくて、よいそうです。

飲む時には水で薄めます。暑い日には氷を浮かべるのもいいですね。記者の実家では夏の定番で、これを「梅ジュース」と呼んでいます。暑い夏においしく飲めて、元気が出ます。

右が梅酒、左が梅シロップです

以上の梅仕事、朝から始めて夕方まで、1日がかりでした。なかなか大変ではありましたが、とても充実した1日でした。

毎年やってくる梅仕事の季節。旬の梅を使って、手間と長い時間をかけて、おいしく身体によいものを作る。とても贅沢で、そして豊かなことのように思います。

梅仕事を毎年の習慣にできたらいいな、と思いました。