まちの中の建築スケッチ

第89回

霞が関ビル

——超高層の事務所ビル——

手元に「超高層のあけぼの」という少年・少女向けの本がある。著者は、武藤清(1903-1989)と岩佐氏寿(1911-1978)。武藤は言わずと知れた建築構造界の大先生で、東京大学を退官後、鹿島建設の副社長となり、その5年後に、霞が関ビルを実現させた。岩佐は、映画監督で、同名の映画を製作している。高層建築に夢や希望を感じさせた時代である。

当時は、建築基準法で、建物高さが30mに制限されていた。ただし大臣認定による例外規定があり、147m36階建ての事務所ビルが、地震国でも安全性が確認できることが審査会で認められ、1968年に竣工させたのだ。その間の物語が、映画になり、少年・少女向けの本にもなった。五重塔は地震で倒壊した例がないのは、ゆっくり揺れるからということを、科学的に運動方程式で説明し、アメリカで採れたエルセントロ地震の記録をもとに、揺れの解析も大型コンピュータで実施して安全であることを確認した。

武藤は、それまでは建物は剛でなければいけないと主張していたので、柔な構造で安全になるのだというのは、主張が変わったようにも受け取られた。設計は、日本設計の池田武邦(1924-2022)で、池田はその後、建築家として超高層建築に疑問を語るようになる。建築界で、超高層建築のインパクトはとても大きかった。

構想は武藤、意匠は池田に負うところが多いとはいえ、時代が、そのときの多くの人の意気込みが、霞が関ビルを建てたといえる。幸いなことに、1989年から6年かけて、OA化対応を含む設備系の大改修が、そして最近でも低層部や周辺エリアの改修が実施されている。近年、浜松町の世界貿易センタービル、丸の内の東京海上ビル、新橋の第一勧銀ビルなど、次々と超高層ビルが解体される中で、霞が関ビルだけは、使われ続けることを嬉しく思う。

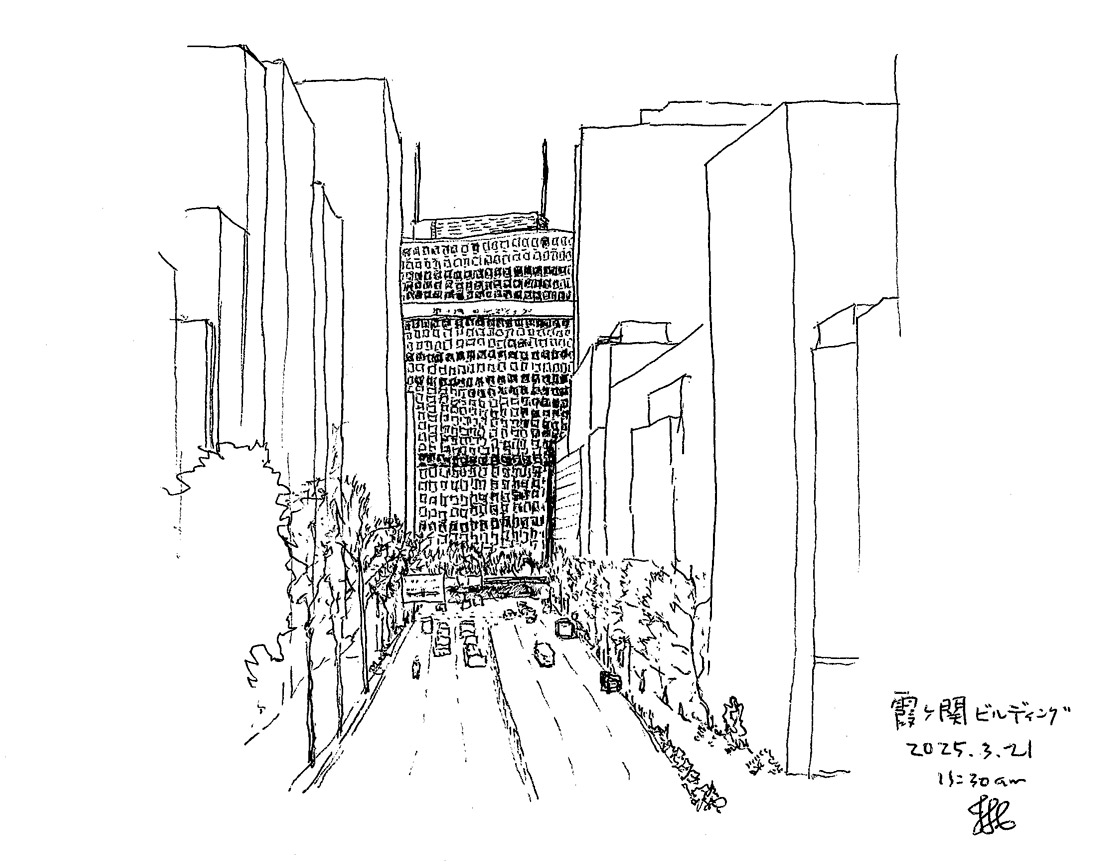

新橋から虎ノ門交差点に向けての外堀通りは1㎞弱の直線で、歩道も比較的広く歩きやすい。虎ノ門交差点の向こう側、正面に霞が関ビルが屏風のように聳えている。外装は、金属カーテンウォールで、縦のマリオンが通り、腰パネルが取りついている。マリオンの裏には、H型鋼が柱として控え、腰パネルの裏には一回り小さなH型鋼が2段に入って、柱と梁で外周の構造体を構成している。内部のコア部分には、鉄筋コンクリートのスリット耐震壁を配しており、耐震性を確保する意味からも、さまざまな創意が組み込まれている。

正面から見ると、マリオンの彫りがあまり深くないこともあり、四角い窓が整然と並んだ顔をしている。たまたま28、29階あたりの外装のメンテナンスであろうか、ハチマキのようにシートで囲われていて、「霞が関ビルディング」と表示されていたのも、丁寧な仕事を想像させた。手前の広場も若干の緑が配され、大通りから少し入った配置となっている。

スケッチは、内幸町の外堀通りの歩道橋から眺めた。窓の配置はかなり歪んでしまった。13階は機械室で階高も大きく、よく見ると窓の形状の違いがある。周辺のビルは、霞が関ビルを超えるものも少なくないが、ロケーションや景観としても存在感があるのは、計画としての先見性もあったということだろうか。外装としては、その後の超高層のデザインの原型でもあり、控え目な表現ではあるが、ミース・ファンデル・ローエが主張したユニバーサル・スペースを東京の事務所ビルに実現したものには、違いない。かつてアメリカで、いくつかのミースの超高層オフィスビルを見たときに、真似るなら、もっとそっくり真似たら良いのにとの印象を持ったこともあるが、最近のファサードにやたら意匠を凝らした超高層ビルの出現を見ると、逆に霞が関ビルに好ましさを覚えたりする。