びおの珠玉記事

第214回

アサガオを通じて

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。

(2015年07月02日の過去記事より再掲載)

朝顔に雨蛙|葛飾北斎

もっとも多くの現代人に栽培された植物、それはアサガオではないでしょうか。

小学校1年生向けに、アサガオ栽培が取り入れられています。アサガオは成長が早く、その過程でさまざまなことが学べます。最初は上級生に手伝ってもらいながら、水をあげたり、支柱を添えてツルを支えたり。

朝には花が咲いていて、お昼前にはしぼんでしまいます。そういう変化を観察しているうちに、種ができます。この種は、翌年の1年生の教材になります。

もらい水

朝顔につるべ取られてもらい水 加賀千代女

加賀千代女の有名な句です(実は朝顔の季語は秋ですが)。

千代女の生きた江戸時代中期は、アサガオ栽培がブームとなっていました。アサガオはすっかり日本の風景のようですが、元々は奈良時代に唐から伝わった外来種です。江戸期のブームでは多くの品種が生み出されました。

千代女の句をストレートに読めば、井戸の釣瓶にアサガオのツルが巻き付いてしまい、井戸が使えないからご近所さんに水をいただいた、ということが描かれています。

そもそも、釣瓶式の井戸で暮らしている人はもういません。水道が壊れてもらい水、では、どうにも絵になりません。もらい水よりも、水道という社会サービスに対し、利用者として対応を求める、というのが現代の姿です。それ以外に、選択肢がないのです。

変形アサガオ・黄色いアサガオ

アサガオは、江戸時代から品種改良が加えられ、多数の品種が生み出されました。しかし、青いバラと同じように、黄色いアサガオはない、というのが定説です。

ところが、どうしたことか、黄色いアサガオが江戸時代に咲いたという記録があります。

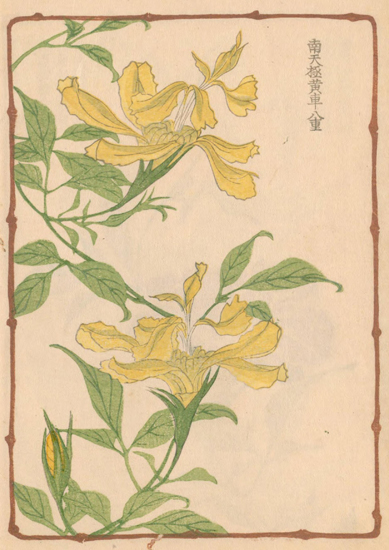

黄色い変化アサガオ(「朝顔花併」より)

江戸期には、通常の形のアサガオではない変化アサガオも熱心につくられました。上の図は、江戸時代の書物「朝顔花併」に記された黄色い変形アサガオです。

アサガオブームは江戸期にもたびたび巻き起こった他、明治になっても見られます。

朝貌の黄なるが咲くと申し来ぬ 夏目漱石

漱石の時代には、黄色いアサガオは珍種であったことでしょう。わざわざ黄色い花が咲いたと伝えてきた、ということを残した句です。

現代では、アサガオにキンギョソウ由来の遺伝子を導入することで、黄色い花を咲かせることが出来るようになりました。

どちらも自然の植物ではないとはいえ、掛けあわせて生み出された品種と、遺伝子組換え品種の間には、大きな差を感じます。それは、遺伝子という領域へのタブー視だけでなく、庶民でも挑戦できた新しいアサガオを生み出す、という遊び心の範疇を超えているからです。

アサガオはコミュニケーションのツール

一年生が上級生に助けてもらい、教えてもらいながら育てるように。

釣瓶をとられて、もらい水をしにいくように。

あいつに負けてなるものか、と、変化アサガオを生み出すように。

アサガオは、そういう意味ではコミュニケーションのツールなんですね。

種をもらったり、掛け合わせをしてみたり、ご近所で、SNSで、ワイワイと楽しんであげるのがアサガオも本望でしょう。