びおの珠玉記事

第205回

カラス「考」――カラスは人間社会の写し絵

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。

(2010年07月02日の過去記事より再掲載)

イラスト:柳川じゅんこ

ふくだわらまんじゅうろう

カラスを好きな人はあまりいません。あの鳥の姿も声も不吉を感じさせ、群れをつくっていようものなら、何事かよくないことが起こっているのではないかと気を揉ませます。アルチュール・ランボーに「おお我々の不吉な黒い鳥よ!」(『鳥たち』)という詩の一節がありますが、不吉を予感させる鳥としてカラスの右にでる鳥はみあたりません。もっともランボーは、このあと空の聖者たちに「人を逃がさない草の中で鎖につないだ人々のため」「この鳥を残し給え」というのですが。

カラスの群れ

わたしの事務所は浜松の佐鳴湖岸にあります。秋の夕方に、カラスが電線という電線、家の屋根という屋根に群れをなし、湖岸を黒く染める日があります。そういう日は、赤黒い残照の夕方と重なっていて、いっそう不気味さを覚えるのです。

鳥の不気味さは、ヒッチコックの映画『鳥』に極まりますが、あの映画では、鷲や鷹といった獰猛な鳥でなく、普段おとなしいカモメ、カラスなどが人間を襲うことに恐さがありました。カモメの嘴は凶器そのもので、カラスの羽根の色は、あのカラフル色の海辺の町を、暗雲が立ち込める町に一変させました。

あの映画はヒッチコックのパニック仕掛けによるものですが、ナポレオン革命期、コレラに襲われた死人の山に群がり、死肉を啄ばんだという記録があります。webで検索したら、一昨年(08年)大阪池田市の小学校に飛べないカラスが迷い込み、それを捕獲しようとした教員にカラスの群れが襲いかかったという記録が書き込まれていました。不気味を増幅させるような記録ばかりで、カラスを扱った俳句になると、さらに暗い世界へと誘い込まれます。

墓地の鴉何喰らうのかモノトーン [ふくだわらまんじゅうろう]

寒鴉己が影の上におりたちぬ [芝不器男]

孤島にて不眠の鴉白くなる [高柳重信]

冬空の鴉いよいよ大きくなる [飯田龍太]

からすの村からすより大きい囮のからす [金子兜太]

冒頭にも紹介した“ふくだわらまんじゅうろう”は、抒情豊かな京都在住の詩人で、

いつも、おっぱい

はんぶんはみだして

しあわせそうな女の子

ぼくの青春の

片隅に

消えないように

こっそり

隠れて

という詩で知られます。そんな抒情詩人なのに、カラスとなると「墓地の鴉何喰らうのかモノトーン」と詠むのです。

自然界の報道写真家・宮崎学さん

とまあ、嫌われカラスのイメージは散々なのですが、ここにカラスの巣をずっと撮り続けている写真家がいます。長野県駒ケ根市に住み、南アルプスの山麓など、伊那谷に棲む動物を追っている宮崎学さんです。この人は、けもの道に赤外線スイッチを仕掛け、ロボットカメラを据えて、そこを通るカモシカやテンの姿を撮り、『けもの道』(偕成社)という写真集にまとめた写真家として知られます。

続編に『けもの道の四季』(平凡社)という写真集もあります。

もう25年も前のことですが、わたしは宮崎さんに小冊子の印刷のために写真を借りたことがあって、それはエナガという鳥の写真でした。この鳥は、巣づくりの名人として知られる鳥です。その宮崎さんが新しく出されたのが『カラスのお宅拝見!』(新潮社)という写真集です。

この写真集のため、宮崎さんは北海道羅臼から沖縄伊良部島まで、全国100に及んでカラスの巣を訪ねて取材されました。宮崎さんは信州伊那谷の少年時代に身につけた木登りの経験を活かし、高さ10数メートルの木によじ登り、幹に身体を固定させ、巣との距離を20〜30センチにまで迫って、超広角レンズで撮影したそうです。写真は、これまで見たことのないカラスの表情が写し出されていて、実に迫力に満ちています。

この写真集のおもしろさもさることながら、わたしが興味をそそられたのは、カラスがその地域ならではの素材を用いて巣を造っていることでした。

カラスは東京銀座にも巣を造っています。朝早く銀座を歩くと、路上で残飯だの、酒飲みが嘔吐したものなどをつつく姿が見られます。そのカラスがどこからやってきて、どこに消えるのか、かならずネグラ(巣)がある筈で、宮崎さんはそれを見つけ出して、写真に撮りました。銀座のカラスの巣は、素材にビニールの紐や電気コードなどを用いていて、宮崎さんによれば、銀座だけにその造り方は「アカ抜けした」ものだといいます。

同じ東京でも、お台場のものは防虫ネットなどが利用され、人工素材100%。長崎県諫早のものは漁港らしくテグスが用いられ、そのほか洗濯ハンガーや断熱材のグラスウール、車のシートに用いられる化繊の綿など、雑多な素材が用いられています。めずらしかったのは北海道新冠町のもので、馬の毛が用いられていました。新冠町は競争馬のまちとして知られます。

巣には卵がつきものですが、カラスの卵は、産む卵の数も、卵の色も地域によって異なるそうです。濃緑色や薄いブルー、色白の卵もあり、銀座のものは色白だったそうです。食べる餌は、銀座では栄養価の高い生ゴミになり、巣と同じように、卵についてもそれぞれの地域によってカラスが食する餌の量と食材によって変わるのです。

朝日新聞の『週刊首都圏』(5/21東京版)が、この本に因む話を聞き取り記事にしていて、そこで宮崎さんは「僕は自然界の報道写真家」だといい、カラスについて、自然界と人間社会の関係をこれほど明確に教えてくれる動物はいないといいます。

朝日の記事では、東京都心でカラスが急激に増えだしたのは1980年代になってからで、85年から2000年に掛けて約3倍に増えたそうです。

一方においてスズメの個体数が、1960年から1/10程度になったといわれ、それは餌を採る環境が減り、舗装されていない小道や公園が減り、住宅の気密化により、巣をつくる場所が減ったことが原因として挙げられています(びおの珠玉記事「近頃スズメを見かけなくなった。何故だろう?」)。スズメが激減するなか、逆に、カラスは急増したのです。

カラスの視線の先にはスズメが

カラスは雑食の鳥であり、何でも食べます。お腹の中を調べると食べられない輪ゴムまで出て来るといいます。都心のカラスの縄張りは、大体1000m間隔とされます。スズメが餌を採る範囲は、巣からだいたい100m位といわれます。スズメの場合には、巣を作れるような隙間と餌を効率よくとれる環境とがセットになっていないと生存は厳しいわけで、スズメが何故激減したのか、その理由はハッキリしています。

カラスがスズメの雛や卵を襲うことはよく知られていて、カラスはスズメの巣を毎日見張っていて、雛が育つのを待って襲うといいます。ハトも巣を襲われます。ハトが消えてカラスが目立つようになったら、ハトの巣が襲われたと見ればいいそうです

カラス VS 石原慎太郎

カラスと石原都知事の関係について、まことしやかに伝えられるエピソードがあります。それは石原都知事が、 ゴルフ場でカラスにゴルフ・クラブを投げつけたら、カラスから仕返しをされて痛い目にあった、という話です。真偽のほどは分かりませんが、石原都知事のカラス嫌いは有名で、カラス急増を受けた都知事はカラスに宣戦布告し「カラス緊急捕獲モデル事業」なる対策プロジェクトを設置して、カラスの巣や卵、雛を除去する取り組みに乗り出したほどです。そればかりか、「カラスのミートパイを東京名物として売り出したらどうか」と提案し、「唐揚げ」「黒コショウ炒め」「ミートパイ」という3種類のカラス料理を食したといいます。「カラスの肉で作ったパイは美味」という話は、イギリスの小説家ディケンズの小説がもとの話ですが、都知事がそこまでやるかと受け止めた人が多かったようです。

都知事がカラス撲滅を宣言した2001年、東京都に寄せられたカラスに因む苦情は、

ゴミを漁るカラス

「ゴミ集積所の生ゴミが食い散らかされている」「襲われた」「威嚇された」「羽音や鳴き声が騒音となる」などの苦情が3354件も寄せられ、2年前の511件と比べると7倍近い数に達しました。この苦情の要因は、都民が出す生ゴミでした。このエサによって、カラスはその生息数を急激に増やしたのです。

2002年度に東京都が捕獲したカラスの数は約1万2千羽でした(2001年度は4千2百羽)。カラスの側からみると、都知事はヒットラーのような存在なのでしょうね。その後、巣の撤去、ゴミ集積所に防鳥ネットを使用したりして、カラスの撲滅をはかろうとしていますが、カラスの方も生き残りに必死で、都知事の「ジェノサイト」攻撃を受けながら、2006年に最低に落ち込んだ生息数を、ここ数年は持ち直しているという話です。環境への適応力が図抜けておりカラスVS東京都知事の攻防は、今なお熾烈に進行中です。

知っておきたいことは、東京におけるカラスの急増は人間が餌になる生ゴミを出すようになってからのことで、夕方になると、昔のカラスは「七つの子」がいる山に帰って行ったものです。野口雨情は、この童謡で「山の古巣(ふるす)に行って見てご覧 丸い眼をしたいい子」がいると歌いました。

カラスは「鳥類の中のニンゲン」

日本に生息するカラスは、主にハシボソカラスとハシブトカラスの二種類とされます。その見分けは、くちばしの大きさで区別できます。

東京などの平野部は、もともと草原に棲んでいたハシボソの縄張りでしたが、高層建築が建つようになって、森林系のハシブトが優位に立つようになりました。石原都知事が抗争の相手にしているのは、このハシブトです。ハシブトは、鳥類のなかでも最も知能が発達しているとされます。

カラスの大脳の発達はハ虫類と比べてみても、鳥類の中でも図抜けていることが学術論文で立証されています。カラスの頭の良さは、数多くの逸話が物語っています。

- 道路にクルミを置き、自動車にひかせて殻を割る

※これはよく知られる話ですが、クルミは形態的には石ころのようなもので、あの硬い物体の中に食べられるものが入っているかどうか、カラスはどうやって発見したのか。人が食べているのを見たか、道路に落ちたクルミを車が轢き、中から実が現われ、それをつついたら美味だったということなのか。

- 瓶の中で水に浮く餌を取り出すために、石を沈めて水位を上げる

- 木の幹の穴にいる幼虫を棒を使って取り出す

- たくさん捕獲した餌を一度に食べてしまわないで貯えておく(貯食の習性)

- 罠を仕掛けて捕らえようとしても引っ掛からない。

- 危険を予知する能力を持つ

- ヒトの顔を見分けて記憶する

- 鳴き声によって意思の疎通を行える

- 知能の高さを示す遊戯行動(電線にぶら下がったり、滑り台を滑り下りたり)

- 4色型色覚で色を識別できる

- 繁殖・生命維持に無関係な宝飾品やガラス製品などを収集する

パックジュースの空き箱に興味を示した。

カラスの図抜けた頭脳の良さは、旺盛な好奇心と観察力にあると指摘するのは、『カラスはどれほど賢いか』(中公新書)という本です。著者は都市鳥研究会を主宰する唐沢孝一さんで、カラスの行動を、カラスの根気に負けないで調べた記録本であり、その分析本であり、「カラス百科」です。

序章 野鳥にとって都市とは何か/第1章 銀座のカラスはカァーと鳴く/第2章 ヒートアイランドの夜/第3章 カラスを追跡する/第4章 都会派カラスの子育て法/第5章 街中のスカベンジャー/第6章 カラスの知恵袋/第7章 カラスの遊戯/第8章 カラスと人の交友/第9章 カラスと人の知恵比べ/第10章 カラスの博物学

この本に出て来るエピソードの数々には驚きました。殊に都会派カラスの生態については、調査に裏付けられたものなので、リアリティがあります。カラスは、天敵の目をそらせるためダミーの巣をつくるそうで、例として日比谷公園の周辺の巣が挙げられています。日比谷公園は鳥が巣をつくるのに適した場所で、カラスの巣も5〜6個を数えます。しかし、実際に営巣として利用しているのは1〜2個で、あとは偽巣だというのです。

この本には、そんなカラス譚がたくさん登場します。

捕まえて餌を与え、足輪などつけて放していたら、そのうちカラスは何度も捕まるのがいて、足に触られるくらいで餌にありつけるなら、つかまってもいいと考えているのがいたという話。3人入ったテントから2人出た段階では中にあるエサを取りに来ない、3人目が出ると早速やって来る話。動物の餌を売る自動販売機に、自分でコインを入れるなどの行動が観察されているという話など。

これらのことは、ハシブトカラスとハシボソカラスの違いなく見られることで、ハシブトガラスは肉食傾向、ハシボソガラスは草食傾向の餌を求めます。ハシボソガラスは、ユーラシアに広く生息しますが、ハシブトガラスの分布は、東アジアと南アジアに限られます。

つまりカラスって奴は、高い視力を持っていて、それを見分け判断する知能もある鳥なのです。動物界にあって、人間はその頂点にいますが、カラスは鳥類の中のニンゲンと見れば合点が行くのかも知れません。

君が代の鳥、八咫烏

古来カラスは、吉兆を示す鳥とされます。

それが証拠に、日本サッカー協会のシンボルマークにカラスが用いられています。このマークは、日本に近代サッカーを紹介した中村覚之助に敬意を表し、出身地である熊野那智大社の八咫烏をデザインしたものです。

日本サッカー協会公式ウエブサイトより

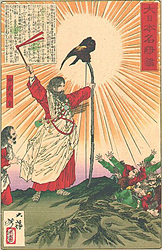

八咫烏は『日本書紀』と『古事記』に登場します。『古事記』では、神武天皇東征の際、熊野国から大和国への道案内をしたとされる烏と記されています。八咫烏は熊野の神々のお使いでした。神武は、熊野の側からすると侵略者でしたが、熊野の一部氏族が神武と手を結び、神武軍を熊野の山中を先導する役割を担ったというのが実相だそうで、八咫烏は熊野土着の信仰であったと解されます。

神武天皇東征の図に描かれてい る八咫烏

八咫烏は、もともと熊野の猟師によって祭られたと伝えられています。獲物のありかを導いてくれる案内人で、先を見通す目をもった賢者であり、神格化されました。猟師によって祭られた神だったから、神使をつとめられたのです。

熊野だけでなく、カラスは、世界中の創世神話や建国神話に登場します。ギリシア神話では、太陽神アポロンはカラスを自らの使者としました。北極圏に住むイヌイットでは、カラスが世界を創造したと言い伝えられています。アイヌの神話では、カラスが太陽を救います。何故、太陽とカラスが結びつくのか。太陽の運行と、空を飛ぶ鳥と結びつくのは理解できますが、何故それがカラスだったのか。太陽にある黒点がカラスだから、という説が有力です。太陽黒点とは太陽の表面に見える黒い点です。

熊野が生んだ天才学者、南方熊楠は太陽とカラスの結びつきについて、太陽黒点がカラスの黒に似ているからであり、カラスが定まって暁を告げるからだと言っています。そういえばカラスは早起きです。けれど早起きというだけならニワトリも同じです。ニワトリは飛べず、カラスは高い飛翔力を持ち、太陽黒点を思わせる明快な色彩を持っているからでしょうか。

八咫烏は三本足とされますが、『古事記』にその記述はありません。咫は長さの単位をいいます。一咫は、親指と人差指を広げた長さ(約18cm)ですが、ここでいう八咫は、単に「大きい」ことを指します。お江戸八百八町と一緒のようなものです。

三本の足の由来は、古来、中国で太陽の中に三本足のカラスが住むと考えられ、また、太陽はカラスによって空を運ばれると考えられたからです。これは中国の陰陽五行思想により、二は陰数で太陽にふさわしくなく、陽数である三こそが太陽にふさわしいとされたのだと考えられます。この太陽の象徴たる三本足のカラスが日本に伝わり、日本でも三本足のカラスが太陽の象徴とされたと解するのが順当のようです。

日本の天皇は、太陽女神の子孫です。その即位礼に立てられる幟の紋様に、青竜・朱雀・玄武・白虎の四神と、三本足のカラスが使われました。天皇の礼服の紋章には三本足のカラスの刺繍が施されています。

石原都知事は、そんな「君が代の鳥」を撲滅しようというのですから、これは大変なことです。

わたし個人は、カラスの賢さ(狡猾でさえある)、逞しさはよく分かり、これまでの誤解はある程度解けましたが、ふくだわらまんじゅうろうが詠んだように、何でも喰らうモノトーンのカラスは、やはり不気味な存在です。