びおの珠玉記事

第32回

旬コラム

乾物のこと

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2011年11月03日の過去記事より再掲載)

「乾物」。字のごとく、乾いたものです。

食べ物に含まれる水分は、腐敗の原因になることがあります。乾燥させ、水分を減らして保存性を高めたものが乾物です。

乾物の魅力は保存性だけではありません。美味しさの面からも魅力のある食材です。

乾物の魅力

今は冷蔵技術が発達し、年中無休・24時間営業の店も増え、いつでも食糧が入手できる時代になりました。さまざまな国・地域の食べ物を、近所で食べることが出来るのです。

一見すると豊かなこの状態も、輸送や保存に膨大なエネルギーを使って実現されています。

乾物は、主に保存のために水分を抜いた食品です。干すのも保存するのにも、大きなエネルギーは必要ありません。しかも、天日で干されることで、単に水分が減るだけでなく、成分が変化し、旨味が増しているものもあります。日持ちが良くて、旨味も増す。とても素敵な昔ながらの知恵ですね。

乾燥方法

古来、乾物の乾燥には天日が用いられていました。しかし、昨今の乾物では、機械を使った乾燥方法も用いられています。

熱風を当てて乾燥させたり、熱い油に入れる、真空状態(沸点が低くなる)にして熱する、あるいは真空で凍らせて、氷を加熱して水蒸気にするなど、さまざまな乾燥方法があります。

身近な乾物

-

畳鰯(たたみいわし)

シラスを漉いて板状に敷いて干したものです。畳の目のように魚がくっついて平らになっていることからこの名前で呼ばれます。軽く炙って酒の肴に。

-

鰹節

最も硬い食品としても知られています。薪を燃やして焙乾する「手火山」による燻蒸が伝統的ですが、流通品の多くは熱風乾燥品。

-

わかめ

わかめはもともと茶色いが、湯通しをすると緑色になる。写真は湯通し塩蔵わかめをカットして乾燥させたカットわかめ。

-

昆布

昆布は浜で天日にさらして乾燥される。昆布は長く、乾燥には手間がかかる。日本料理の代表的なだしの一つ。

-

ひじき

乾物の中でも特に変質しづらい。縄文時代にはすでに食べられていたらしい。質素なようにみえるが、食物繊維やカルシウムなどが豊富。

-

干瓢(かんぴょう)

ユウガオを割いて干したもの。新物(一番玉)は必ずしも珍重されず、新物より前年のものを利用する場合もある。

-

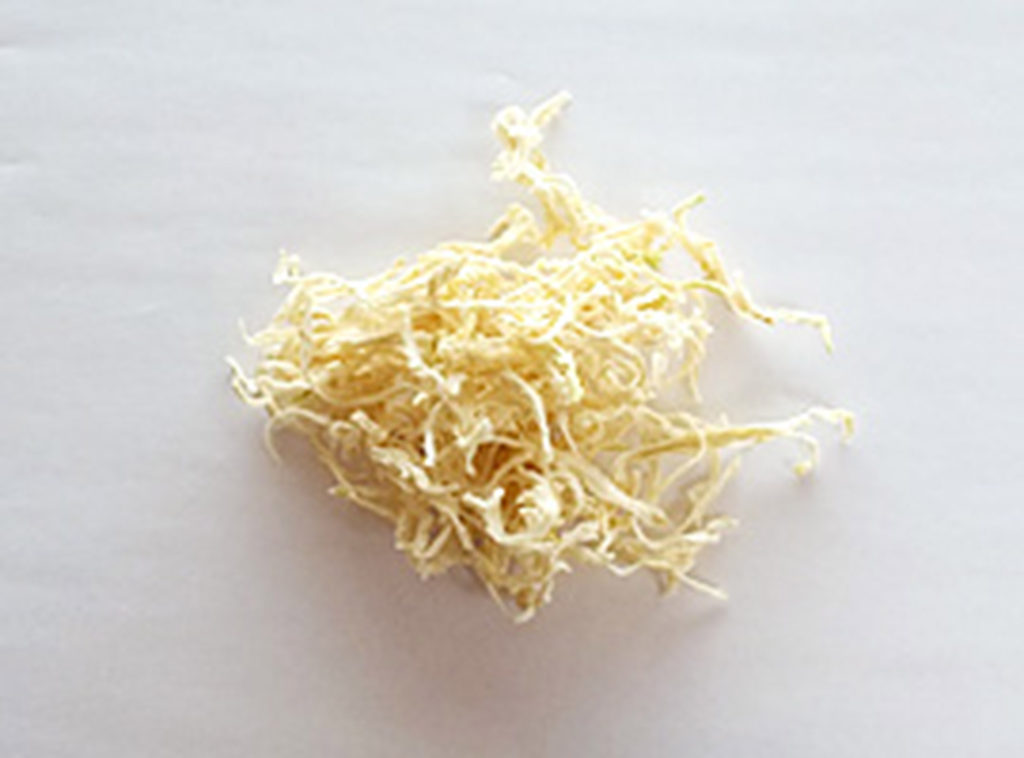

切干し大根

生の大根も一般的に食べられているため、乾燥前と後での味の比較がしやすい。カルシウム、鉄分、食物繊維が豊富。独特の、日向のような匂いも乾物らしい。

-

凍り豆腐

通称:高野豆腐。豆腐を凍結させて乾燥させたもの。もとが豆腐とは思えない食感が魅力。元々は冬の屋外で凍らせて乾燥させるという製法だったが、流通品は人工冷凍が多い。

-

山椒

ミカン科の植物の実。うなぎ等に使う山椒粉はこれを粉末にしたもの。煮物や漬物などにも用いる。漢方薬としても。

-

八角

通称:スターアニス。トウシキミの果実を乾燥させたもので、独特の形、そして香りが特徴。肉の臭みを消すのに用いられる。漢方薬としても利用されている。

-

クチナシ

食品や繊維の着色料として用いられる。栗きんとんの色付け用が有名。

-

枸杞子

クコの実を乾燥させたもの。視力回復に効果があると言われている。粥に入れたり、煎じてお茶にする、そのまま食べるなどさまざまに使える。

紹介してきた乾物・干物

「住まいマガジン びお」でこれまで取り上げてきた乾物や干物の記事です。

大豆を取り上げています。大豆は栄養や用途の広さなど、かなり重要な乾物の一つですね。

銀杏も独特の香りを持つ食品です。乾物、というほど水分を抜かずに食べます。

手火山で作っている鰹節工場の取材記事です。

各地の大根料理を見ると、切り干し大根が使われています。

今回は、地味な脇役的な乾物ばかりの紹介となりましたが、乾物の実力は、脇役だけではありません。

アワビ、貝柱、フカヒレ、ナマコなど、乾物には高級品も数多くあります。乾物は奥が深いですね。