びおの珠玉記事

第31回

ハレの日の旬・ケの日の旬

日本を代表する野菜、大根

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2010年11月27日の過去記事より再掲載)

ダイコンがおいしい季節になりました。

これから寒くなるにしたがって、ダイコンの旨み、甘みも増します。

一年を通して、「青首大根」(宮重大根)と呼ばれるダイコンが出回っていますが、ダイコンの旬は冬。

冬期には、わずかながら地方の在来品種も登場します。

ほどよい辛みと甘み、淡白でどんな味にも合い、生でも食べられるし、さまざまに調理・加工もできるダイコン。私たちの食生活になくてはならない野菜です。

そして、ダイコンは古来より、日本人にとってとても身近な、大切な存在でした。

だいこんの来歴(1): 世界各地への伝播

はじめに、ダイコンの来歴について見てみます。

ダイコンは歴史の古い野菜です。

あまりにも古くから栽培されているため、起源や原産地なども定まっていません。

原産地については、地中海沿岸説・中央アジア説・華南高地説・多元説など諸説ありますが、地中海沿岸説、中央アジア説が有力なようです。

ダイコンは、古代エジプトやギリシャ・ローマでは、既に主要な野菜として栽培されていたといわれます。

紀元前2700〜2200年ごろのピラミッド建設の際、労働者に食物としてダイコン(およびタマネギ、ニンニク)が支給されたと、ヘロドトスの歴史書に書かれています。

ダイコンは古代エジプトからギリシャ・ローマを経て、ヨーロッパ各地に伝わっていきました。

ゲルマンのカール大帝(768〜815年)は、「農園の帝国法」を定め、ダイコンを薬用植物として珍重し、農民にその栽培を義務づけた、とされます。

しかし、ヨーロッパへの広範な普及は遅く、15〜16世紀ごろのことでした。

イギリスでは15世紀、フランスでは16世紀ごろから栽培されるようになりましたが、あまり発達しませんでした。

一方で、東へのダイコンの伝播は、2つのルートに分かれたと考えられます。

1つはパキスタンやチベット、インドへのルート、そしてシルクロードを経由して中国へ向かうルートです。

東へ向かうにつれて、ダイコンは、それぞれの地域の風土の中で次第にその形質を変化させていきました。

中国へダイコンが伝わったのは二千数百年前と考えられています。紀元前4世紀に既に記録があるそうです。

ダイコンは中国全土に広く普及し、華北系、華南系や南方系などに分化して発達し、多くの品種が生まれました。

また、中国では、ダイコンに含まれる燃えやすいイオウを抽出して油煙(鉱物油・松やに・油脂・ベンゼンなどが不完全燃焼して発生する微細な炭素粉)をつくるなど、墨の原料としても使われていたようです。

そして、ダイコンは主に華南ダイコンを中心に日本へ渡来し、また、華北ダイコンも朝鮮半島を経由して伝わりました。ダイコンの日本への伝来は、8世紀ごろのことだといわれています。

そして日本において、ダイコンは著しい発展を遂げました。日本に到来したダイコンは、100種類以上に及ぶ品種に分かれて発達しました。

だいこんの来歴(2):日本でのだいこん

日本でのダイコンの歴史は古く、一説では、おそらく稲作以前に日本全国に広まっていた、と考えられています。

ダイコンの記録としては、日本最古の書物『古事記』(712年)に既に記載があります。「仁徳記」の仁徳天皇の歌の中に「於朋泥」と表記されています。

『日本書紀』(720年)には「於保彌」として出てきます。

「ダイコン」と呼ばれるようになったのは、一説には平安時代、あるいは室町時代以降だといわれています。

古名の「おおね」に「大根」の字を当てるようになり、のちに音読みされて「ダイコン」と呼ばれるようになりました。

「大根」としては、『倭名類聚抄』(923〜930年)に初めて名が現れます。

その他、『延喜式』(927年)をはじめ、10世紀以降の文書には大根が多く登場し、それぞれその利用について触れています。

ダイコンは野菜の中でも異名が多いのですが、その中のひとつに「すずしろ」があります。

ダイコンは春の七草のひとつ「すずしろ」として、古くから親しまれてきました。

ダイコンの栽培が盛んになったのは、江戸時代のことです。

江戸時代には多くの人々が江戸の町に集中し、たくさんの食料が必要になりました。ダイコンは重く、遠くから運ぶのは大変だったため、江戸の近くで栽培されるようになりました。

そして、「江戸大根」と呼ばれるさまざまな品種が生み出されました。

江戸時代前期にはいくつもの品種が成立し、栽培法も確立していきました。

そして、参勤交代やお伊勢参りなど、人々の行き来とともに、ダイコンは日本中に普及していきました。

また、明治時代になってハツカダイコン(ラディッシュ)がヨーロッパから伝来し、栽培されるようになりました。

近年では「カイワレダイコン」としても利用されています。

古くから食べられ親しまれてきたダイコンは、現在でも国内で最も多く栽培されている野菜です。

だいこんの旬

ダイコンは全国各地で栽培されていますが、主な産地として千葉、神奈川、北海道、青森、宮崎、鹿児島、岩手、茨城、徳島などが挙げられます。冬は暖地、夏は寒冷地の出荷量が多く、季節によって主産地が入れ替わります。

以前は、甘みと水分を多く含む冬ダイコンは煮物に、辛みの強い夏ダイコンはおろしや漬け物など生食に、というように使い分けされていましたが、最近は煮物にも生食にも調理しやすい青首大根(宮重大根)が主流になり、1年を通して出回っています。

それではダイコンの旬はいつかというと、冬です。

春ダイコン、夏ダイコン、秋冬ダイコンと一年中流通していますが、夏の終わりから初秋にかけて種を播き、秋冬に霜を経るごとに成熟したものが一番美味とされています。

冬にはダイコンの甘み、旨みが増し、みずみずしく、食感もやさしく、一段とおいしくなります。

そして、冬期にはわずかながら地方の在来品種も登場します。

だいこんの栄養・効能(1):

根の部分

―「自然が生んだ消化剤」

次に、ダイコンの栄養・効能について見てみます。

一般的に食されるダイコンの「根」の部分は、炭水化物がごく少量含まれるだけで、ほとんどが水分です。

たんぱく質も脂質もほとんど含まれておらず、エネルギーはたいへん低いです。

ミネラル類やビタミン類は、脂溶性ビタミン(A、D、K)を除いて、全体的にバランスよく含んでいます。比較的多いのはビタミンCです。

ただ、いずれも、取り立てて多く含んでいるという栄養素は見当たりません。

◆食物繊維

ダイコンの根の成分の90%が水分ですが、この中にペクチンという食物繊維があります。

含まれる食物繊維の量はそれほど多いわけではないのですが、ダイコンは一度に食べる量が多く、秋から冬のシーズンには食べる機会が多いので、食物繊維のよい供給源だといえるでしょう。

植物繊維には整腸作用があり、便秘の解消、糖尿病や高血圧や高脂血症などの生活習慣病の予防、大腸ガンを抑制するなどの働きがあります。

◆消化を促進する酵素

ダイコンの根の部分で注目したいのは、なんといってもジアスターゼ(アミラーゼ)、ガラクターゼ、オキシターゼなどの消化を促進する酵素類です。

ジアスターゼ、ガラクターゼは、唾液、すい液にも含まれ、でんぷんを分解する働きが強く、消化活動に重要な働きをしています。

でんぷんを分解する酵素なので、米を主食とする日本人にはダイコンは欠かせません。

食べ過ぎによる胃もたれ胸やけを解消してくれます。

また、(アスコルビン酸)オキシターゼには、ガンを防ぐ効果があるといわれています。

焼き魚のコゲには、発ガン物質ニトロソアミンが含まれているということが分かってきました。この物質は、広く使われている防腐剤の硝酸ナトリウムと魚肉中のアミン類が200〜300度に熱せられると合成されると考えられていますが、オキシターゼはこの合成を阻止するとされています。

焼き魚、特にサンマの塩焼きには大根おろしが欠かせませんが、やはりとてもよい食べ合わせなのですね。

このほか、脂肪分解酵素リパーゼ、タンパク質分解酵素プロテアーゼなど豊富な酵素が働き、胃腸の調子を整えてくれます。

ただし、これらの消化酵素は加熱すると効果が失われるので、おろしなど生のまま食べるのが効果的です。

「ダイコンは短気者がすると辛くなる」といわれます。

ダイコンの辛味成分はイソチオシアネートで、せっかちな人がすると、細胞が砕け、汁が分離して、ミロシナーゼという酵素が作用して、辛くなるのだそうです。

辛い大根おろしが好きな人は力を入れて手早く、辛さ控えめが好みの人はゆっくりめにおろすとよさそうですね。

でも、大根おろしは時間が経つにつれて、ビタミンなどが損失するのだそうです。

この点では、手早くおろすのがよいかもしれません。

【おろし大根のビタミンCの残存率】

『健康食だいこん』(中山光義・福井 功・小室美智世・畑 明美 著、農山漁村文化協会、1986年 )より

| おろしたて | 100% |

| 5分後 | 90% |

| 10分後 | 85% |

| 20分後 | 80% |

| 40分後 | 77% |

| 60分後 | 76% |

| 2時間後 | 53% |

ここで耳寄りな情報をひとつ。

このビタミンCの減少を抑えるには、酢を加えるとよいそうです。

酢のかわりに、ユズやスダチの絞り汁でも有効。

酢を加えると、辛みもやわらぐのだそうです。

なお、ダイコンの辛味成分イソチオシアネートは、肝臓の解毒作用を助けたり、ガンの発生を抑制するといわれています。

だいこんの栄養・効能(2):

葉の部分 ― ビタミン、ミネラルの宝庫

ダイコンの葉は、根とは別の野菜であるかのように、大量の栄養素を含んでいます。

ビタミン、ミネラルの宝庫です。

◆ビタミン類

根には全く含まれていないカロテン(体内でビタミンAとして働く成分)が、葉にはホウレンソウと同じくらい含まれています。

野菜からはほとんど期待できないビタミンEも豊富。

またビタミンCも根の数倍、含まれています。

ビタミンA・C・Eは「ビタミンエース」と呼ばれ、体内で活性酸素による害を除去する主役なのだそうです。

細胞のガン化を予防し、動脈硬化を抑制して心臓や脳の血管の病気になりにくくするなど、とても大切な役割をしています。

また、ビタミンCの吸収を助け、毛細血管を強化するビタミンPも含まれています。

◆ミネラル

カルシウム、鉄、カリウムなど、なかなか摂取しにくいミネラルを、根の部分の2〜10倍も含んでいます。

骨粗鬆症や鉄欠乏性貧血の予防、ナトリウムを排泄して高血圧になりにくくするなどの効果が期待できます。

このほか、食物繊維も豊富です。

栄養価の高いダイコンの葉、ぜひ活用し、おいしくいただきたいものです!

なお、油を使って調理すると、ビタミン、ミネラルの吸収率を高めることができます。

いろいろなだいこん ― その土地ならではの品種

さて、現在、世界のダイコンは、食用品種としては、西洋(ヨーロッパ)ダイコン・中国ダイコン・日本ダイコンの3つに大別されます。

西洋ダイコンは、大きく西洋冬ダイコン・西洋夏ダイコン・西洋ハツカダイコンに分けられます。

また、中国ダイコンは、大きく華北ダイコン・華南ダイコンに分けられます。

ここでは、日本ダイコンについて詳しく見てみたいと思います。

先にも触れましたが、中国で多くの品種に分化したダイコンは、日本に渡来し、数多くの交雑を繰り返しながら、世界的にも例を見ないほど発展しました。

ダイコンの栽培が盛んになり、日本各地に普及したダイコンは、長い時間をかけて、それぞれの土地の風土に適した品種となっていきました。

ダイコンは気温適応性の幅が広く、また、変異を生じやすいアブラナ科に属していることも関係していると考えられます。

昔は、峠の向こうの隣り村に行くと、もう自分の村とは違うダイコンをつくって食べている、ということが多かったといいます。

それぞれの土地に、その土地ならではのダイコンがあったのです。

どんなダイコンがあったのか(あるのか)、参考文献から引用してご紹介しましょう。

●「出身地別 大根の種類」(畑 明美)

『健康食だいこん』(中山光義・福井 功・小室美智世・畑 明美 著、農山漁村文化協会、1986年 )より

| 都道府県 | 大根名 |

|---|---|

| 秋田 | 秋田大根 |

| 岩手 | きじかしら大根 |

| 山形 | 山形掘こみ大根 |

| 宮城 | 仙台地大根・小瀬菜 |

| 福島 | 赤筋大根 |

| 栃木 | 唐風呂大根 |

| 群馬 | 赤城大根 |

| 埼玉 | 理想大根・中太大根 |

| 東京 | みの早生大根・秋づまり大根・源内大根・練馬大根・二年子大根・亀戸大根 |

| 神奈川 | 武重大根・三浦大根・中ぶくら大根・町田大根・大根草 |

| 新潟 | 島見大根・赤塚大根 |

| 長野 | 親田辛味大根・信州地大根・山口大根・下高井大根 |

| 富山 | 富山冬蒔大根 |

| 石川 | 源助大根・打木源練・諸江大根 |

| 静岡 | 庄内三月大根・川合大根 |

| 愛知 | 春福大根・宮重大根・堀江大根・方領大根 |

| 岐阜 | 山の村大根・守口大根 |

| 三重 | 御園大根 |

| 滋賀 | 山田大根・伊吹大根 |

| 京都 | 中堂寺大根・佐波賀大根・郡大根・壬生青味大根・聖護院大根・白上り京大根・桃山大根・時無大根・山科大根 |

| 奈良 | 大和白上り大根 |

| 和歌山 | 和歌山白上り大根・かづき大根・青味大根 |

| 大阪 | 大阪四十日大根・天浦大根・横門大根 |

| 兵庫 | 兵庫白大根・王子大根 |

| 岡山 | 白玉大根 |

| 広島 | うぐろ大根 |

| 山口 | 岩国赤大根・山口たくあん大根 |

| 徳島 | 阿波大根 |

| 高知 | 国府大根・秋山大根 |

| 愛媛 | 皿冠大根 |

| 福岡 | 博多四十日・砂糖大根・小田部大根・丸春若大根・雪の下大根 |

| 佐賀 | 女山赤大根 |

| 長崎 | 松浦三月大根・橘三月大根・箕島大根・雲仙四月大根 |

| 大分 | 長宝大根・四月春若大根 |

| 熊本 | 火の国大根・出る羽大根 |

| 宮崎 | 春馬大根 |

| 鹿児島 | 桜島大根・横川赤大根・かじき大根・指宿地大根 |

それぞれの土地の風土に合わせてこれほど多くのダイコンが生まれた、その多彩さ、そしてこれらのダイコンがそれぞれの土地の人々の暮らしの中に根づいていたという事実に、圧倒されます…。

もちろん、これが全てではありません。

ダイコンは日本で発展し、全国各地で100種類以上もの多彩な品種が成立してきたのです。

特に、守口大根や桜島大根などは、世界中の研究者を驚嘆させたそうです。

『まるごと楽しむ ダイコン百科』(農山漁村文化協会、1994年)の著者・佐々木 寿さんは、「わが国のダイコンは、世界的にも例を見ない多彩な芸術品として世界に誇るものであるといえよう」と書いています。

【参考】

▼旬の食材百科/大根

http://foodslink.jp/syokuzaihyakka/syun/vegitable/daikon.htm

◆在来の野生種

さて、日本に渡来したダイコンのほかに、野生種のダイコンがあり、そのことにも触れておきたいと思います。

海岸砂地に生育しているハマダイコン、山間地ではノラダイコンとも呼ばれます。

平安時代には、栽培されたダイコンが「オホネ」と呼ばれたのに対して、野生種のダイコンは「コホネ」と呼ばれました。

どの野生種も根の辛みがとても強いのが特徴で、中には病気に強いものもあります。

主な野生種としては、

・山形の弘法大根:弘法大師が飢饉のときに救荒作物として伝えたといわれる

・宮城の小瀬菜大根:全国でただ一つ、葉だけを食べる

・秋田の松館しぼり大根:目が覚めるほど辛く、しぼり汁だけを使う

などが挙げられます。

そのほかにも、福島の会津地方をはじめ、全国の一部山間地域などにも野生ダイコンが生育しています。

江戸時代には、各地で栽培種と野生種が交雑して、桜島大根や二年子大根、時無大根などができたともいわれています。

しかし、上で見てきたような個性豊かな各地の地ダイコン、その土地特有のダイコンは、近年の大量流通機構に乗れないこともあり、次第に消えつつあります。

前出の参考文献『健康食だいこん』は、1986(昭和61)年 に出版された書籍ですが、著者の1人・福井 功さんは、この時点で既に次のように書いています。

「長大重厚はダメ、軽薄短小でなければという風潮が野菜の世界にも押し寄せてきました。

とにかく若い奥様方の買い物かごからはみ出るようなものはダメ、重いものはダメ、栄養のないものはダメと、日本にんじん、ごぼう、大根はこの波をもろに受けて、ことに日本にんじんはほとんど消え、ごぼうも危ないものです。(中略)

大根もこの波を何回も受けています。まず重いということ。お米の御飯をあまり食べないので使い道が少なくなったこと。沢庵漬けに至っては、あのくさいにおいですっかり下火です。

大根も、手頃な大きさで、甘くて、煮ても、おろし大根でもよいと、すっかり青首大根の世の中になりました。」

「今こそ、地ダイコンを見直すときです。そうしないと、消えてしまうおそれがあります。」

現在の状況はどうでしょうか?

この傾向はますます強くなっているように思われます。

桜島大根、聖護院大根の名前を耳にすることはありますが、その他の名前はほとんど聞きません。

一般のスーパーでは、青首大根以外のダイコンを見かけることは、ほとんどないのではないでしょうか?

その一方で、近年、各地の伝統野菜を見直そうという気運も生まれています。

個性豊かな各地の地ダイコンは、日本の風土と長い時間が育んできた、日本の文化であり、財産であると思います。

ぜひとも大切に守り、後の世代に引き継いでいきたいものです。

各地のだいこん郷土料理

長い時間をかけて、それぞれの土地の風土に適した品種となっていったダイコンは、それぞれの土地で、いろいろな郷土料理の材料となりました。

ダイコンほど日本全土に渡って利用されている例はないのだそうです。

各地にダイコンを使ったどんな郷土料理があるのか、参考文献から引用してご紹介しましょう。

●「お国自慢 大根料理」(畑 明美)

『健康食だいこん』(中山光義・福井 功・小室美智世・畑 明美 著、農山漁村文化協会、1986年 )より

| 都道府県 | 大根料理 |

|---|---|

| 北海道 | 大根松前煮・しばれ大根の煮つけ |

| 青森 | 大根とほたての炒めもの・大根の煮あえ |

| 岩手 | 大根のかて |

| 山形 | 黒豆なます・きんぴら豆・大根干しの煮もの |

| 栃木 | 納豆大根・からみ大根 |

| 茨城 | すみつかれ |

| 群馬 | 大根のおいらん巻き |

| 千葉 | 大根の白あえ・切り干し大根の五目煮 |

| 東京 | 大根のきんぴら |

| 山梨 | 大根そば・菜っ葉めし |

| 新潟 | 切り干しとにしんの煮もの・焼き大根 |

| 長野 | 凍み大根煮 |

| 静岡 | 大根なますの落花生あえ・干ししらすの大根おろしあえ・えびす講なます |

| 愛知 | 大根の味噌煮こみ |

| 岐阜 | 大根の煮つけ |

| 三重 | 大根のこしょう炊き・がらがらおろし・大根汁 |

| 福井 | たいじゃく・大根葉の味噌あえ・大根の味噌あえ・大根ぬた・長寿なます・こじわりなます・大根おろし煮・せん切りの煮もの・打ち豆なます・から大根・干し大根のいとこ煮・からしあえ |

| 滋賀 | 大根とするめの煮もの・しじみとせん切り大根の煮もの・もろこなます・大根のあら炊き・ひねぐき・ぬたなます・羅漢なます |

| 京都 | 聖護院大根のふろふき・大根ゆず味噌かけ・葉めし・大根とひろうすの煮もの・大根のなます巻き・大根葉のごまあえ |

| 大阪 | 紅白なます |

| 兵庫 | 大根の田舎煮 |

| 岡山 | はりはり大根・大根とあげの煮もの・大根の甘酢漬け |

| 鳥取 | 大根と人参の白あえ |

| 広島 | 大根と柿のなます・せん切り大根と油あげの煮もの |

| 島根 | 大根の塩辛煮・大根のゆず巻き漬け |

| 香川 | 大根葉のけんちゃん |

| 高知 | 大根の酢あえの白あえ |

| 長崎 | 五色なます・こぐり大根・大根こぐり・歯固め大根 |

| 大分 | 大根の鶏味噌あんかけ |

| 宮崎 | 切り干し大根の酢漬け |

| 沖縄 | (ヌンクウ) |

各地の大根料理も、実に多彩ですね!

もちろん、ここに挙げられているだけではなく、さらに多くのダイコンの郷土料理があることでしょう。

保存食、代用食としてのだいこん

さて、ダイコンは凶作時の代用食や冬場の保存食としても重要な作物で、土地ごとに、漬け物や切り干しなどの加工法がさまざまに工夫されていきました。

上の表で、岩手のダイコン料理として「大根のかて」が挙げられています。

ダイコンは、江戸時代には米食の副食としての役割を担いましたが、東北地方などではカテとして主食でした。もちろん副食の中心もダイコンでした。

「カテ」というのは「加糧」、つまり御飯に加えるもののことをいいます。

「大根カテ」は、小さく切ったダイコンを御飯にまぜたダイコン飯のことです。

昔、コメが凶作だった年は、飢饉に備えて、御飯にダイコンやムギ、アワ、イモなどを加えて、かさを増やして食べていました。

また、雪が深く冬が長い東北地方では、昔は秋になると冬支度として、ダイコンを一冬分、樽に漬けこんだり、畑に穴を掘って埋めて貯蔵しました。そのため、長期保存に向いた肉質の固い種類のダイコンが好まれました。

ダイコンの葉はそのまま干して保存し、汁の実やおかずになりました。

昔は冬になると新鮮な野菜がほとんど手に入らなくなってしまったため、干したダイコンの葉は、冬の間の貴重な緑色野菜でした。

(また、ダイコンの間引き菜は、夏場の葉物野菜が少ない時期の貴重な青物でした。)

そのほか、ダイコンの根は切り干しダイコンや凍みダイコンなどにもされました。

ダイコンは、東北地方だけではなく、日本中で保存食として活躍しました。

ダイコンの間引き菜

人々の信仰の対象に

一方で、ダイコンは、昔から人々の信仰の対象にもなってきました。

ほかの野菜と異なり、根が真っ白で、しかも太く大きく育って大地に深く根をおろすために、田や畑の神と結びついて、古くから神秘的で神聖な野菜として信仰の対象とされてきたようです。

さらに、食用だけではなく薬用としても多くの効用があることから、民間信仰の対象にもなりました。

ダイコンは人々の生活に密接に関わっていましたから、そのことも関係があるのではないでしょうか。

このことから、ダイコンはほかの作物と比べても、ことわざや故事来歴がとても多いのです。

東北地方をはじめとして、東日本では、旧暦の10月10日を「ダイコンの年取りの日」とか「ダイコンの年越し」と呼び、おもちやお赤飯をつくって祀る風習があります。

この日にダイコン畑に行ってダイコンのはぜる音を聞くと死ぬ、といわれました。

地方によっては、その晩に風呂吹きダイコンを食べる習わしもありました。

西日本では、この日にダイコン畑に行くとダイコンが腐ったり、疫病神がとりつく、ともいわれました。

また、畑でダイコンをまたいだり、食べてはいけないという伝承も、各地に多く残っています。

旧暦の12月9日〜10日には、もっとも出来のよいダイコンを葉がついたまま大黒様に供えて、福を祈りました。

また、霜月(12月)の丑の日の前日を大黒祭として、大黒様に二股大根を供えました。

大黒様はこの日、1年間の収穫を計算するといわれています。

「二股大根を大黒様に上げると福がある」、「大黒様の嫁迎え」、「嫁ご大根」、「虫歯の大黒様」、「大黒様と股大根」など、ダイコンと大黒様の嫁迎えについての民話や伝承は、全国各地に残っています。

そのほかにも、ダイコンの薬効をたとえた民話も数多くあります。

一般にダイコンを供えるときには、必ず二股大根が使われました。

子どものいない女性は、二股大根やその絵馬を社(やしろ)に奉納したともいわれています。

二股大根を供える習慣には、子孫繁栄への祈りが込められていました。

また、京都の了徳寺には、12月9日〜10日の2日間に、大鍋でダイコンを煮込んで参拝者にふるまう「大根焚き」があります。京都の初冬の風物詩です。

これを食べると、中風(今でいう脳卒中)にかからず、厄除けにもなるといわれています。

このように、全国にはダイコンにまつわる伝承や行事が多く見られます。

日本を代表する野菜、だいこん

これまで見てきたように、ダイコンは庶民の食卓に欠かせない存在で、各地の暮らしと密着しながら、多彩な食文化を築いてきました。

ダイコンは、生でも、漬けても、煮ても、干しても…どんな食べ方もできます。

長い歴史の中でさまざまに調理法が工夫され、日本人の食生活を支える食材として、大切にされてきました。

日本人が最もたくさん食べてきた野菜といえるでしょう。

現在の私たちの食卓でも、煮物、炒め物、鍋、おでん、ふろふき大根、味噌汁、大根おろし、大根なます、大根サラダ、刺身のツマ、加工して切り干し、たくあん、糠漬け、ベッタラ漬け、守口漬け…等々、ダイコンは大活躍しています。

伝承料理研究家の奥村彪生さんは、ダイコンについて、「米や大豆とともに、日本人の食生活を支えてきた三本柱」だと書いています。(『おもしろふしぎ日本の伝統食材③ ダイコン おいしく食べる知恵』農山漁村文化協会、2008年)

ダイコンは、日本を代表する野菜のひとつだといえるでしょう。

日本の風土や各地の人々の暮らしが育んできた、多種多様なダイコン、そしてダイコンの食文化を、これからも大切にしていきたいものです。

お住まいの地域の地ダイコン、郷土料理を見直してみませんか。

そして、これからダイコンがおいしい季節です!

旬のダイコン、楽しんでくださいね。

◆こんなダイコンがありました!

「びお」編集部のある浜松市にて、青首大根(宮重大根)以外のダイコンを探してみました。

<青長大根(サラダ大根)>

静岡県産、浜松市内の自然食品店で購入、157円。

上3分の2ほどがきれいな緑色です。

中国大根で、甘みに富み、おろしや浅漬け、サラダに最適とか。

残念ながらこれは切ってみなかったんですが、中もきれいな緑色で、おろしにすると、緑色のおろしになるそうです。

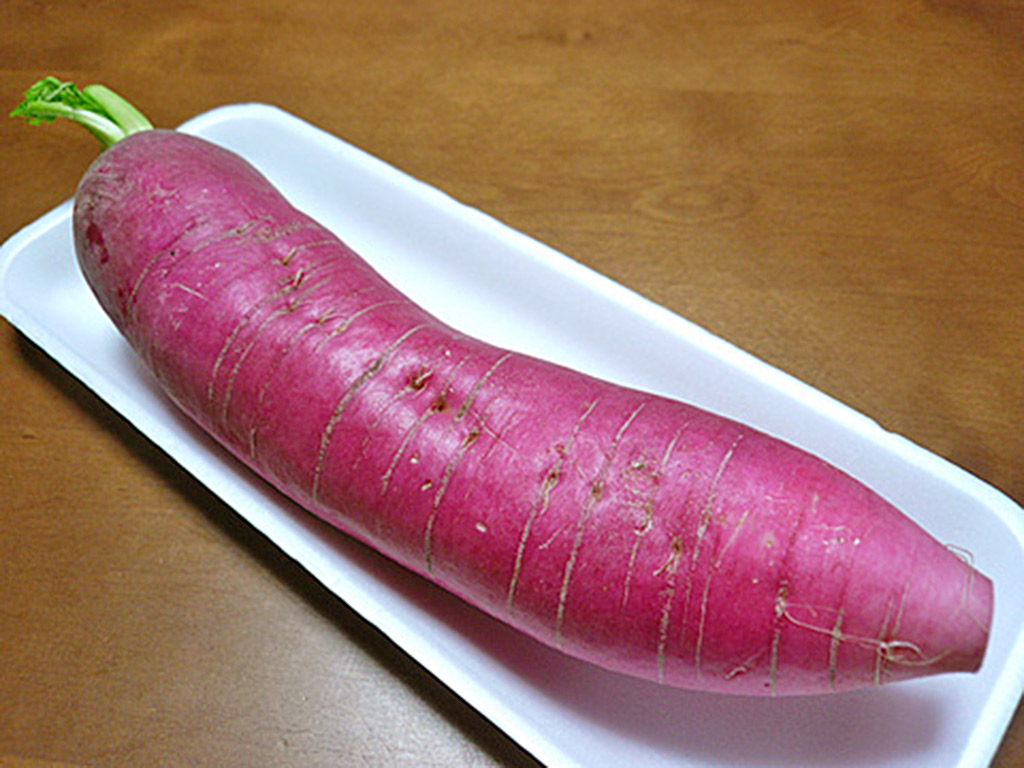

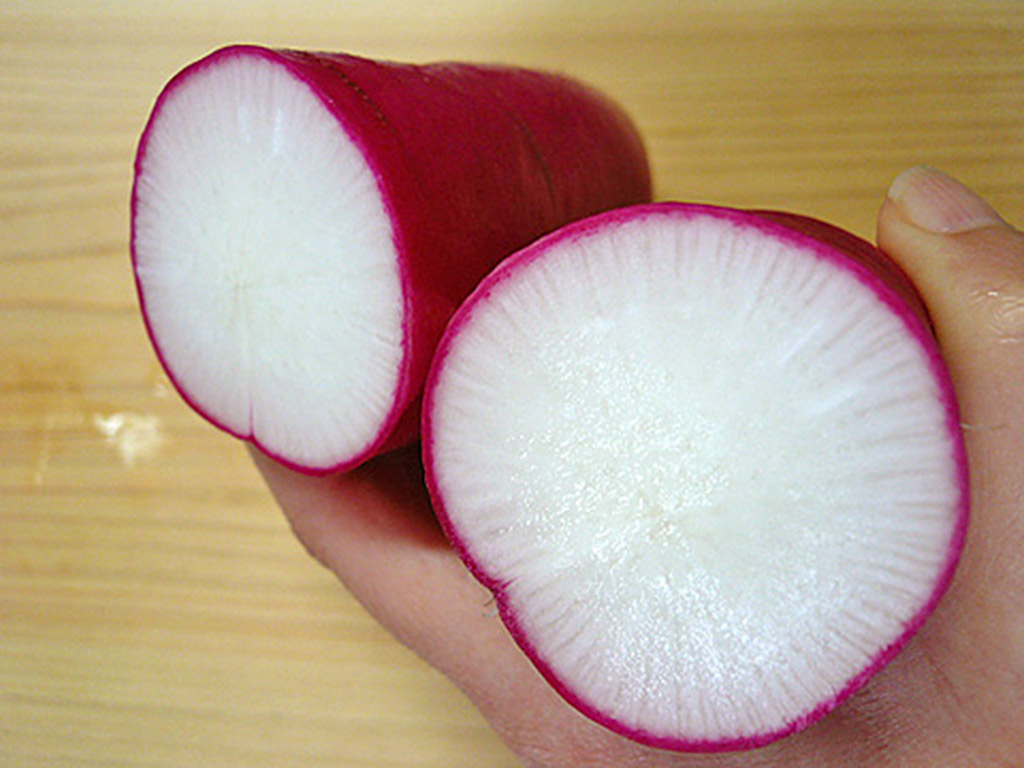

<レディサラダ>

神奈川県産、浜松市内の百貨店の野菜売場で購入、158円。

三浦大根とアメリカ・ドイツなどのダイコンをかけ合わせた新品種だそうです。

切ってみると、中は白でした。

<黒大根>

神奈川県産、浜松市内の百貨店の野菜売場で購入、263円。

なかなかのインパクトです…。

ヨーロッパ原産のようです。主にレストラン用に欧州から輸入されていて、国内での生産は少ないようなので、珍しいものかもしれません。

切ってみると、中は白でした。

<紅芯大根>

静岡県産、浜松市内の百貨店の野菜売場で購入、399円。

中国原産のダイコンだそうです。

切ってみたら、中はきれいな紅色でした。

いろいろなダイコンがあって、おもしろいですね!

記者にとっては、初めて見るダイコンばかりでした。

でも、できたら、静岡の地ダイコンに出会いたかったです…。

・健康食だいこん 手づくり日本食シリーズ(中山光義・福井 功・小室美智世・畑 明美 著、農山漁村文化協会、1986年 )

・まるごと楽しむ ダイコン百科(佐々木 寿 著、農山漁村文化協会、1994年)

・そだててあそぼう[21] ダイコンの絵本(佐々木 寿 著、土橋とし子 絵、農山漁村文化協会、2000年)

・旬の食材 秋・冬の野菜(講談社 編、講談社、2004年)

・旬の食べものには驚異的な薬効あり―身近な食べものを見直そう―(中村幸昭 著、朝日ソノラマ、1990年)

・おもしろふしぎ日本の伝統食材③ ダイコン おいしく食べる知恵(奥村彪生、農山漁村文化協会、2008年)

・新鮮!おいしい野菜と果物を見つける本(東京青果株式会社・池上正子 編、永岡書店、2003年)