びおの珠玉記事

第102回

冬の魚介類

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2010年01月20日の過去記事より再掲載)

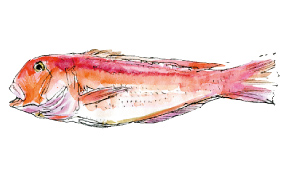

あかあまだい(赤甘鯛)

アマダイは、江戸時代以前から高級料理の素材として食されてきた。やわらかくて甘みがあり美味。晩秋から冬が旬である。アマダイといえば普通、アカアマダイのことを指すが、仲間には他にシロアマダイ、キアマダイがある。特にシロアマダイは一番美味とされ、ついでアカアマダイ、キアマダイの順といわれる。

細長く、かなり側扁形の体をしており、頭部が大きいこと、額が著しいおでこ型をしているのが特徴。口は頭部の底にあって小さく、両顎に歯がある。体の色は名の通り赤く、目の後ろに逆三角形の銀白色の斑紋があり、体長は45cm前後になる。

すみかは60〜100mの海底の砂地。そこでおでこ型の頭を生かして砂の中にもぐり、小エビ、シャコ、カニ類、巻貝、多毛類、クモヒトデなどの底生生物を餌としている。

本州中部以南から東シナ海にかけて、済州島、南シナ海に分布している。特に日本海側ではアカアマダイのみが生息しており、シロアマダイやキアマダイは見られない。

産地としては、若狭湾、相模湾のものが味がよいとされている。特にひと塩ものの若狭湾産は「若狭グジ」として、京料理には欠かせない高級魚である。また静岡名産の「興津干し」は、キアマダイの生干しで、天下一品といわれている。最近では中国や韓国からの輸入も増加している。

赤色が鮮明でまだらになっていないものが新鮮。目に張りがあり、身に弾力があり、腹のしっかりしたものを選ぶ。ウロコが簡単に落ちるようなものは避ける。

市場には30~40cmくらいのものが多く出回っているが、あまり小さいものは脂ののりが悪くて、味が落ちる。1kg以上あるものがよい。

やわらかくて甘みがあり美味だが、水分が多くて傷みやすいので注意する。普通はひと塩したものを調理する。

ひと塩ものを三枚におろして皮から身だけをこそげとり、わさびじょうゆで食す。また、皮をとった身だけを上等なだし昆布ではさんで締めた昆布締めもオツな味。

また、西京みそに漬けた西京焼きも美味。関西では一般的な食べ方である。

その他、塩焼き、照り焼きなどの焼き物、酒蒸し、椀だね、揚げ物などにも向いている。

ウロコをとらずに背開きにして、干物にしてもよい。

また、調理した後のあらも、あら汁にするとおいしい。全てが使える食材である。

釣りたての新鮮なものは、刺身にすると絶品と言われる。

あまだい(一般)、あかくじだい(日本海側)、あかくじな(長崎、鹿児島)、あかびた(高知)、いっきん(沖縄)、ぐじ(京都)、くずな(大阪、島根、福岡)、あかくずな

あこうだい(阿候鯛、赤魚鯛)

白身の深海魚で冬が旬。淡白な味ながら脂がのっていて美味。特に1月頃には脂がたっぷりのっておいしくなる。関東を中心に、釣りの対象魚としても人気がある。

アコウは赤魚がなまったものといわれている。体の赤い色はマダイと同じカロチノイド系の色素だが、アコウダイの方が色が濃いところから、マダイの代わりに祝儀魚に使われたりする。

鼻先が丸く、目が大きく飛び出しているのが特徴。体形は側扁で頭が大きく、頭部の背面とエラブタの部分にたくさんのトゲがある。口が大きく、下顎が突き出て、背ビレに棘状が見られる。体長は50~60cmに成長する。

すみかは水深300~400mの深海で、岩礁の穴に居ついているが、冬から春にかけての産卵期には比較的浅場に寄ってくる。群れを作ることはなく、1尾で生活するのが普通。

日本固有の魚で、東北地方以南、四国、九州北部に分布し、関東周辺では茨城県から房総沖に多く生息している。

各地で水揚されるが、特に相模湾や駿河湾で多く獲れる。切り身にして出回ることが多く、かす漬けやみそ漬けにして売られるものもある。ただ、切り身の場合、仲間であるバラメヌケやサンコウメヌケ、オオサガ、アラスカメヌケなどのメヌケ類をアコウダイと称して店頭に並べることも少なくない。

ウロコがしっかりついていて皮が破れていないもの、体色がはっきりとした鮮紅色で光沢があり、エラが鮮やかな赤色のものを選ぶ。

深海魚特有の特徴で目が飛び出しているが、鮮度のよいものは目がつぶれておらず張っていて、澄んでいる。

切り身の場合、身が白くてしまっているものを選ぶ。

脂がたっぷりのった1月頃のアコウダイは鍋物に最高。

新鮮なものは刺身に。身がくずれやすいので、片霜造りで刺身にし、わさびじょうゆやポン酢などで食べるとおいしい。昆布締めにしてもよい。

また、粕漬けや西京漬けの人気が高い。

身はすべておいしく、さまざまな料理に用いられる。ブイヤベース、しゃぶしゃぶ、グラタン、あら炊き風の煮物、揚げ煮、フライなど。

火を通す際は、皮が縮むので、包丁目を入れておくのがコツ。

あかうお(富山)、あごう(秋田)、めぬけ(東北)、あこう

あら

西日本から九州で高級魚としてよく知られている。東日本ではなじみが薄く、目にすることは少ないが、大変おいしい魚であることは近年知られてきている。旬は冬。文字どおり気性の荒い魚で、引きの強さで釣り人に人気。

体はやや長い側扁形をしており、姿形はスズキに似ている。しかし口はスズキより大きく、エラブタに大きな3本のトゲがあるのと、体側に黒い縞帯があるのが特徴。幼魚時代は第2背ビレに1個、尾ビレに2個の黒い斑点がある。しかしこれらの縞や斑点は成魚になると消えてしまう。尾ビレは正形で、体長は成魚で1mにもなる。北海道以南の日本各地の沿岸から、朝鮮半島南部、フィリピンのやや深い岩場に生息する。

冬には鍋物用として出回るが、ほとんどは高級料理店などに出荷されるので、市場への入荷量は少ない。四国や九州でアラというと、ハタ科のクエのことも指すので、まぎらわしい。

体が銀色に輝いて、ウロコがはがれておらず、張りがあるものを選ぶ。

鮮度のよいものは、ぬめりが多く、目が透明である。また、エラの内側がきれいで、鮮やかな赤色をしている。身肉の色は、白色に多少ピンクの入ったものがよい。

切り身:弾力と光沢があり、ピンクがかった白身でだれていないものを選ぶ。

白身で、淡白な味をしており、さまざまな料理に利用できる。とりわけ鍋にするとおいしく、チャンコ鍋の筆頭に挙げられるのがこのアラのチャンコだという。アラが手に入ったら、ぜひとも鍋料理にするとよい。

新鮮なものは刺身やたたきに。刺身は見た目・旨味・甘味・食感など最上の味わい。2、3日寝かせたあと、三枚におろして皮を引き、薄造りにする。引いた皮はから揚げにして酒の肴に。

その他、煮つけ、塩焼き、椀だねにしてもおいしい。九州には内臓を取り除いたものを、丸ごと姿煮にする地方もある。

カマや頭の部分も適当な大きさに切って、熱湯に通して、ポン酢や三杯酢で食べるとオツな味。さばく時は背ビレ、胸ビレのトゲに注意する。

いかけ・おきだら・たら・おおだら(長崎)、すけそう(長崎、熊本)、おきのすずき(鹿児島)、おきすずき(高知)、おおがしら(神奈川)、ほた(大阪、和歌山、兵庫、高知)、やなせ(山口県日本海側)、あらます(三重)、きよせ(島根)、いかけ(山陽、山陰)

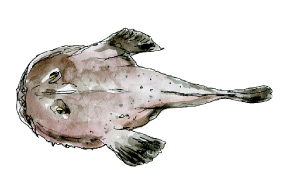

あんこう(鮟鱇)

醍醐味とはこういう味わいを言うのだろうか、味は抜群で、厳寒の頃の口福である。旬は鍋の季節の冬。「東のアンコウ、西のフグ」と称され、東日本を代表する冬の味覚でもある。

一般に食用とされるのはキアンコウ。味がよく、アンコウ類の中で最も高額で取引される。その他、ハナアンコウ、メダマアンコウなどがいる。オスは小さいため、一般的にはメスを食べる。

特徴は、縦扁形で頭が大きく、胴は細くなりながら尾ビレとなる「アンコウ型」をしていること。胸ビレは両手のように左右に太く伸び、腹ビレは腹面に一対。口は大きな受け口で、上下の顎には犬歯状の歯がたくさん並んでいる。“釣り竿”と呼ばれるのは背ビレの第一棘で、これが変形して長く伸び、先端部は皮弁が釣り餌状をしている。

ユーモラスな姿をしているが、海底の砂に身を埋め、この“釣り竿”をひらひらと出して、餌と間違えて寄ってきた魚をひと呑みにしてしまうという獰猛な魚である。深さ100~数百mの海底をすみかとし、底魚やタコ、イカ類、サバやイワシなどを食べている。成長すると、体長は1.5mにもなる。

北海道以南の日本各地の沿岸、朝鮮半島南部、東シナ海に生息している。

初秋に関西方面から切り身が少量入荷するが、近海の姿ものは巨体とさばき方の難しさから専門店に流通することが多い。

丸ごと買うなら、10〜20kgのものを。体のぬめりが透明で臭わないものを選ぶ。色ツヤがよく、身に弾力のあるものがよい。

腹が裂かれている場合は肝を見る。大きくて黄色みが強く、まわりの血管がまだ鮮やかな血の色をしているものがよい。

切り身:身が淡いピンク色で、透明感のあるものほどよい。身がぷりっとし、色のよいものを選ぶ。色がくすんでいるものは古くなっている証拠。

アン肝:パックに血がたまっていないものが良質。色がきれいでつやのあるものを選ぶ。

アンコウ料理といえば、もちろん「アンコウ鍋」で、絶品。やわらかくて粘りのある身は、脂肪が少なくあっさりしているので、鍋ものによく合う。

アンコウは大きいうえに身がぶよぶよとして骨もやわらかいので、まな板の上でさばくのが難しい。そのため口にかぎをつけて吊るし、口から胃に水を入れ、安定させたところで吊るしたままさばく。(「吊るし切り」と言われる。)内臓が傷つかずにさばけ、最後には大きな口が残る。

解体されたものは「アンコウの七つ道具」と呼ばれ、捨てるところなく鍋の具になる。これは肉(大身)、エラ、皮、ヒレ(とも)、卵巣(ぬの)、胃(水袋)、肝臓(肝)の七つの部分。特に大きな肝臓は「あん肝」といって珍重される。美味で、「海のフォアグラ」とも絶賛される。

刺身、から揚げ、蒸しきも、「とも酢和え」などにも。

くつあんこう(神奈川)、みずあんこう(宮城)、琵琶魚(びわぎょ)、あんごう

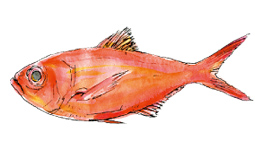

きんめだい(金目鯛)

鮮やかな赤の皮と、金色の大きな目が印象的。脂のりがよく、クセのない美味な白身魚。この魚は意外にも原始的な魚に近い構造をしていて、先祖は1億年前から生存していた古い魚ともいわれる。水深200~800mの深海にすむ。ほとんど差し込まない太陽のわずかな光を捉えるために、特殊な網膜を持ち、それが金色に光るため、「金目鯛」の字が当てられた。体は側扁形で、尾ビレは正形で二叉状。体長は3年で約30cm、5年で約40cm、大きなものは50cmほどになる。長生きの魚で、14・15年生きる長寿のものも珍しくないといわれる。

大西洋、地中海、インド洋、太平洋と世界中に分布している。日本では茨城県以南の太平洋側で多く獲れる。

体色は海の中で泳いでいるときは淡い赤だが、死んでから鮮紅色になる。姿、形とも美しい魚の一つで、そのため、タイの仲間ではないが、尾頭つきにして祝い魚となることもある。1年中出回るが、最も脂がのっておいしいのは12~2月。好、不漁の差が激しく、市場相場の変動も大きい。

目が金色に光っていて、白目が澄んでいるもの、身がピンと張っているものを選ぶ。ウロコが金色に輝いていて、体色が鮮やかな赤色のものが新鮮。切り身の場合は、切り口がしっかりしていて、身に張りと透明感があるものが新鮮。血合いの鮮やかさもポイント。

何といってもおいしいのは煮つけ。頭やアラも煮つけにすると美味。冷めると煮こごりができる。かぶと煮にした目玉のまわりは最高においしい。脂肪分が多い魚だが、わりあいさっぱりしているので、新鮮なものは刺身やあらいにして食べられる。コリコリとした歯ざわりはタイに似ている。また、鍋物にするとよいだしが出るので、寄せ鍋・ちり鍋にも最適。

やわらかな肉質なので、焼き魚にするときはうす塩で締めてから、かす漬けやみそ漬けにする。その他、フライ・から揚げ・ムニエル・ブイヤベース・蒸しもの・干物などにしてもおいしい。

胸ビレをよく使って泳ぐので、ヒレの付け根やカマもおいしく食べられる。また目の周りの筋肉が発達しており、ここは味もピカイチ。目玉はカルシウムの宝庫なので、味噌汁や鍋に入れるとよい。

きんめ(東京・三崎)、あかぎ(三崎)、ぎんめだい・まきんめ(小田原)、まきん(神奈川)、あかだい・きんたろうだい(静岡県舞阪)、かげきよ(三重県尾鷲)

かさご(笠子)

無骨な姿からは想像できないほど、引き締まった白身はおいしく、磯釣りの人気者。上品で淡白な味わい。旬は晩秋から冬。

体は側扁形で頭と口が大きく、「つら洗わず」というあだ名がついているように目の近くがへこんでいて黒ずみ、頭部に鋭いトゲがたくさん並んでいるのが特徴。浅場にすんでいるものは黒褐色、深場にすんでいるものは暗赤色になるなど、すんでいる場所によって体色が変わる。体長は20〜25cm程度だが、メスの方が小型。寿命は7〜8年。

江戸時代には勇ましい姿が武家に好まれ、端午の節供の祝いに欠かせない魚だったという。

北海道の南部から九州までの日本全国、フィリピンなどに分布している。各地に生息するため、地方名が豊富である。

昔は大衆魚で、磯釣りの対象魚としてどこでもよく釣れた。最近は漁獲も少なく、高級魚となっている。稚魚の放流が各地で行われ、養殖もされている。生魚のほか、背開きの干物も出回っている。

鮮度がよいものは腹部に張りがあり、目が澄んでいて、皮がみずみずしく、ツヤがある。眼球が白くなっていても、中心が澄んでいれば新鮮。

また、エラも鮮度を見分ける重要なポイント。エラが鮮やかな赤い色をしているものを選ぶ。鮮度が落ちると黒ずんできたり、さらに古くなると粘りが出てきて白濁し、異臭を放つようになる。

ウロコがすれていないものがよい。

赤みが強い深場のものより、浅場の黒褐色のものがおいしいとされている。

大きくて生きがよければ、刺身やあらいに。

頭や骨は下ゆでしてから吸い物にすると、ほどよい脂が浮いておいしい。ちり鍋、塩焼き、味噌汁にもよく合う。

くせがなく適度に脂の乗った身は煮付けにもむいている。小ぶりのものなら煮つけ・丸揚げにすると磯魚らしい味わいを楽しめる。煮つけは思い切って甘辛く調理するとよい。新鮮なものなら、胃・肝臓・腸などをきれいに水洗いして一緒に煮ると、おいしい。また、意外にも干物もおいしい。

昔、お年寄りたちは煮つけの残った骨に熱湯を注いで汁にしてすすったほど、骨まで滋味豊かな魚。カサゴから出るだしは本当に滋味深いものがあり、最高。ウロコが多く、鋭いトゲがあるので、さばくときには注意が必要。

あかぞい(青森)、あこう(茨城、愛知)、がしら(関西)、かしら(大阪、和歌山、神戸、高知)、ほご(中国・四国地方)、あかめばる(神奈川、岡山)、からこ(山口)、あらかぶ(九州地方)、つらあらわず(三浦半島)、ごうち

くろまぐろ(黒鮪)

ホンマグロとも呼ばれる。日本近海で漁獲され、生で水揚されたものは、刺身にして食べる魚のトップクラス。冬が旬。

一尾で体長3m、重さ350〜600kgにもなり、魚の王といわれるマグロの中でも最も大型で、王者の風格がある。味も、マグロの仲間の中で最も美味。価格の上でも市場で500万円を超える高値で取引される高級魚。

外形は太い紡錘形で、背が黒いのでクロマグロと呼ばれる。立派なヒレを持つが、そのわりに胸ビレが小さいのが特徴。群れをなして回遊する習性がある。紡錘形の体を生かし、非常に速いスピードで泳ぐ。口に入ってきた海水をエラに通して呼吸するため、死ぬまで泳ぎ続ける。満3年ほどで成熟し、産卵する。

温暖性で世界中に分布している。日本近海の他、南太平洋、地中海、インド洋、大西洋、南米などで、マグロ漁船が群れを追って漁を展開する。冷凍で水揚げされる他、最近では空輸で生のまま水揚げされる。それでも足りずに、輸入も増えている。

小型の若魚はヨコワ、それよりも大きくなった若魚はメジマグロといわれる。メジマグロは、脂ののりが成魚にはかなわないが、さっぱりした味が、これはこれで好まれる。メジマグロは夏から秋が旬。

サクや刺身の場合は、表面がしっとりときめの細かい感じのするもの、色があせていないもの、黒ずんでいないものを選ぶ。

赤身は色が鮮やかなもの、トロはピンクのものを選ぶ。

スジが多いもの、ドリップ(赤い汁)が出ているもの、切り口の角が取れているものは避ける。また、斑点のあるものは血抜きが不完全なので避ける。

サクはサク取りの筋目を見て選ぶとよい。スジが真横で等間隔、まっすぐなものほど食感がよい。

最近は急速冷凍の技術が上がり、解凍方法さえしっかりすれば、冷凍物も生マグロに負けないほど美味。売場で解凍が進みすぎているものは避ける。

刺身やすし種にして食べるのが一番。部位や脂ののり具合により大トロ、中トロに分けられる。

しょうゆにつけて「ヅケ」にし、そのまま又は軽く焼いて食べてもおいしい。

生食以外は、ぬた、しお焼き、つけ焼き、照り焼き、角煮、山かけ、中落ちをねぎま鍋にしたりなど。ステーキやフライもおいしい。

頭は、丸ごと焼いた兜焼きにしたものが最高。老化防止によいDHAもたっぷり含まれている。

ほんまぐろ、くろ(茨城、千葉、神奈川)、しび(東北、静岡、富山、熊本、沖縄)、まぐろしび(東京、神奈川、静岡)、よこかわ(関西)、めじ(幼魚・千葉、東京、神奈川、静岡)

とらふぐ(虎河豚)

青酸カリの10倍もの毒を持つ、といわれるフグだが、身が締まって歯ごたえのよい上品な白身は極上の味で、冬の味覚のNo.1。天然のものは冬が旬。食用になるフグには、トラフグのほか、マフグ、カラスフグ、ショウサイフグ、カナフグ、サバフグなどがある。トラフグは最も味がよく最高級品として取り扱われ、一般にはほとんど流通しない。

猛毒をもっているとは思えない、愛嬌のある姿形。ウロコがないかわりに、背と腹に小さなトゲが密生している。切れ味のよい鋭い歯を4枚持ち、釣り糸を簡単に食いちぎる。トラフグは背側は黒っぽく、白い斑点があり、胸ビレの近くに白い縁どりの大きな黒紋がある。また、しりビレが白いのが特徴。

本州中部以南に分布し、特に東シナ海に多く生息する。山口県の下関はフグの集積地として、全国の大部分のフグが集まる。独特の袋競り(買い付け人がつけた値段が他にわからない方法)でさばかれる。

近年は韓国と中国から鮮魚あるいは冷凍で輸入もされている。また、人工種苗を用いた養殖や放流も盛んに行われている。

身が締まっていて張りがあり、皮にツヤがあるものが新鮮。目が透き通っていて、しっかりした尾がつき、しりビレと腹が白いものを選ぶ。身のふくらみも見る。

養殖物(トラフグのみ)は、尾がちぎれたり、全体に黄色っぽい体色をしている。

さばいたもの:身が透き通っているのが、鮮度のよい証拠。

フグの毒は、肝臓や精巣、卵巣などの臓器に含まれるため、さばくためには知識と熟練を要する。そのため、法律でフグ調理師の免許をもたないとさばくことができないと定められている。「フグ引き包丁」なる専用の包丁もある。

最もおいしいのは薄造りにした刺身(フグ刺し、てっさ)。

骨と一緒にぶつ切りにしたちり鍋(てっちり)も極上のおいしさ。鍋のあとの雑炊はフグのだしがよくきいて格別。

その他、から揚げ、焼きフグ、湯引きなどにも。白子(精巣)もおいしく、鍋や蒸し物に使われる。ヒレ酒や白子酒も独特の味わいで美味。

なお、てっさやてっちりなどの「てつ」という呼称は、フグの毒性を「鉄砲」に見立てたことが由来。

しろ(大阪・神戸・徳山・下関・仙台ほか)、ほんふぐ(境港・徳山・下関・北九州・萩ほか)、まふぐ(下関・広島・明石)、もんふぐ(く)(徳山・高知・宮崎・長崎ほか)、くろもんふぐ(大分)、げんかいふぐ(大分、壱岐)、だいまる(北九州・大分)、てっぽう(大阪)、おおふぐ(香川)、きたまくら(高知)

はたはた(鰰、鱩、波多波多)

白身で淡白、よく締まった身で、肉離れがよく美味。卵はその歯ざわりのよさからカズノコと同じように好まれる。厳冬の産卵期を迎えた12月頃から脂が乗って旬になる。

厳寒期、寒冷前線と低気圧が重なって通過する日に、なぜか大群で産卵のために海岸近くの浅場に押し寄せる。雷が鳴る荒海の日本海で漁が行われるため、「雷魚(かみなりうお)」や「冬至魚」とも呼ばれる。

体形はやや細長く、腹部がふくらんでいて側扁している。大きな胸ビレと長いしりビレ、下顎が突き出した受け口、ウロコがなく肌はなめらかで、側線がないなどの特徴がある。

普段は水深150m~400mの砂泥地にすみ、昼は砂泥にもぐり、朝と夕方活動する。2年で成熟し、体長は20~30cmになる。11月~12月の産卵期には、水深10mの浅場に大群で押し寄せる。

アラスカからカムチャツカ、サハリンを経て、太平洋側は宮城県以北から北海道全域、日本海側では山陰以北一円に生息する。

かつては、秋田県や山形県の沿岸で大量に獲れたが、海藻に付着した卵が乱獲され、年々漁獲量が減り、現在では北海道、山陰地方が主産地となっている。近年では輸入物も多い。

種苗生産や放流を行って資源回復に努めている地域もある。

皮にツヤがあり光っているもの、ぬめりのあるもの、目が青く澄み、目とエラブタに血がにじんでいないものが新鮮。

色がはっきりしているものを選ぶ。

卵を楽しむなら、腹の大きくふくらんだものを選ぶ。

韓国産のものは全体に大ぶりで黒っぽいので、国産のものと簡単に見分けがつく。

塩焼きにしたり、醤油に漬け込んで焼いたり、鍋物、煮つけにする。

鮮魚が手に入ったら、三枚におろして酢締めにすると驚くほどおいしい。

ハタハタの頭や腸を塩漬けにして発酵させた「しょっつる(魚醬)」をだしにしたしょっつる鍋や、ハタハタ寿司(いずし)は秋田の郷土料理。

また、麹や米ぬか、みそで漬け込んだものや干物もおいしい。

卵のブリコは栄養価が高く、独特の食感を楽しめる。

かみなりうお(東北)、はだはだ(秋田)、しまあじ(新潟、兵庫、福岡)、おきあじ(京都、山陰)、かたは・かはた・はた(鳥取)、しろはた

ひらめ(鮃、平目)

白身魚の最高級品で、そのおいしさはタイにも匹敵すると言われる。まったくクセがなく、その上うまみが強い。特に冬の天然物のヒラメは「寒ビラメ」といい、脂肪がのって、身も締まり、格別のおいしさ。

平らな典型的な側扁形をしている。素人目にはカレイと見分けがつかないほどそっくり。昔から「ヒラメ左で右カレイ」と言われるように、皮目の黒い方を上にした時に目が左側についているのがヒラメで、右側にあるのがカレイというのが最も簡単な見分け方。ただし一部のカレイで左に目があるものもある。また、カレイに比べて口が大きく、歯並びが鋭いことでも区別できる。

稚魚の時代は普通の魚と同じような形をしているが、孵化して1か月頃から右の目が移動し始め、体が扁平になって、成魚のようなヒラメ型になる。体長は80cm余り、重さは1kg以上で、カレイよりも大型。

千島、樺太、北海道から九州、南シナ海まで、サンゴ礁域を除く日本全国に生息。

漁獲量が少なく、貴重な高級魚になっている。最近は養殖や輸入物が増え、これらの占める割合が多くなっている。

千葉や神奈川では幼魚をソゲと呼ぶが、刺身にするとなかなかおいしい。ソゲは春から9月くらいが旬。

黒い皮に透明感とツヤがあり、白い皮がきれいなものが新鮮。体全体にぬめりがあり、身に張りがあり、エラブタからエンガワまで身が厚く、肉づきのよいものを選ぶ。おなかがふくれているものは、腐りやすいので避ける。

1〜1.5kgくらいのものが最も味がよいとされる。天然物は、裏側が真っ白なのが特徴。養殖ヒラメは、裏側が部分的に黒色になるので、それと分かる。

切り身:身に透明感があり、張りのあるもの、血合いの鮮やかなものを選ぶ。

何といっても刺身にするのが一番。(ヒラメはうまみ成分のイノシン酸・グルタミン酸などの遊離アミノ酸のバランスがよく、淡白で上品なうまみを出すところから、生食が最適。)五枚おろしを薄造りにしてポン酢しょうゆで。あらいも美味。皮、肝も美味なのでとりおき、肝はふり塩、皮は細切りにし、ともにゆでて冷まし、薄造り、エンガワとともに盛り合わせるとよい。

表側の方が肉が厚くおいしいので、おろし身を買って刺身にするときは、表側の「上身」を求める。

死後硬直中は歯ごたえはよいが、氷温で熟成させると甘みとうまみが増す。

エンガワ(縁側)と呼ばれる、尾ビレと背ビレに沿ってついている筋肉はコリコリして格別の旨さで、珍重される。

その他、フライ、ムニエル、ソテー、カルパッチョ、マリネ、グラタンなど洋風料理にもよく合う。しゃぶしゃぶやちり鍋にすると贅沢なおいしさが楽しめる。煮つけ、酒蒸し、から揚げなどにも。

かれい(全国)、おおぐちかれい(東北、関西)、そげ(関東・幼魚)、めびき・みびき(富山)、おおぐち(和歌山、中国、愛媛)、ほんがれい(和歌山、徳島)、てっくい(北海道)、さかむかい(佐渡)、ばんご(福井)、かるは(福岡)

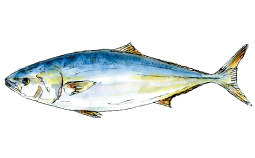

ぶり(鰤)

何といっても、ブリは冬に獲れる寒ブリに限る。寒い海域に生息しているものの方が、脂肪ののりがよく旨いといわれている。特に大阪以西で多く賞味され、九州では正月魚としても欠かせない。

代表的な出世魚で、成長するにつれて呼び名が変わる。地域によって多くの異名がある。東京では15cmくらいをワカシ→40cmくらいをイナダ→60cmくらいをワラサ→1mくらいのものをブリと呼ぶ。大阪ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリという。このほか、現在では「ハマチ」というと養殖ものを指すようになった。

体はわずかに側扁した紡錘形。体色は背は青色、腹は銀白色で、体側に黄色い線がある。成魚で1mにもなり、近海で獲れる最も大きな魚である。

温帯性の回遊魚で、回遊領域は東シナ海、日本海、太平洋と3つのグループに分かれる。稚魚の間は沖合いを漂流、ワカシ・イナダ時代は沿岸に定住し、回遊を始めるのはワラサになってから。南日本には瀬つきのブリがおり、回遊性のものと比べると、頭が大きく、体はほっそりしている。これをキブリ、回遊性のものをオオブリと呼んで区別することもある。

日本各地で獲れるが、天然ものの主産地としては質、量ともに北陸がトップ。特に、富山湾の寒ブリが最高級。近年、稚魚のモジャコを採集して養殖するのが盛んで、市場に出回る8割以上が養殖ものだが、味は天然ものに及ばない。身肉中のうまみ成分も、天然ものが断然多い。

体が硬く締まって光沢のあるもの、尾ビレが大きくて鋭くピンと張っているもの、目が澄んでいて、体の黄色い線がはっきりしているものを選ぶ。

天然物と比べると、養殖ものは回遊しないため、運動不足で体がずんぐりしている。また、尾のカーブが緩い。

切り身の場合、身に透明感があり、血合いが鮮やかなものを選ぶ。天然ものの切り身は淡いピンク色が混じっている。養殖物は白っぽい。

ブリ・ワラサの旬は冬で、イナダの旬は夏。

冬から早春にかけてのブリは寒ブリといって、脂がのって非常においしい。

刺身・照り焼き・塩焼き、どれもおいしい。特にカマの部分は最高に美味。カマは塩焼きが一番。

その他、寿司だね・ぶり大根などの煮物・あら煮・かぶと煮などで賞味される。頭、中骨はあら煮にするとよい。

イナダやワラサは、刺身・寿司だねに向く。

関西や北陸地方では、正月や婚礼には欠かせない魚とされ、かぶらずしや、塩漬けにして乾燥させた塩ブリとして使われる。

はまち(四国地方)、やず(中国・九州地方)、おおうお(和歌山・福岡)、たんごぶり(茨城)、あおぶり(富山)、あかんぼ(和歌山、長崎、鹿児島)、すべり(鳥取)、あおいお(高知)、てんこつ(鹿児島)、ワカシ・イナダ・ワラサ(東京)、ツバス・ハマチ・メジロ(関西)

ほうぼう

身は上品な味とこくが身上。淡白な白身の肉は歯ごたえがあり、おいしい高級魚として扱われている。特に近海で底引き網で捕獲されたものは、高値で取引される。旬は冬から早春にかけて。特に早春は出色の味とされる。

細長い紡錘形で、角ばった大きな頭部は硬い骨板で覆われている。体のわりに胸ビレが大きく、生きているときの内側は鮮やかな青色に縁取られたうぐいす色で、青色の斑点の散在し美しい。胸ビレの一部が3対の軟条に変化し、これを使って海の底を歩くように動き回る。またその表面には感覚細胞が発達し、触覚・味覚器として餌を下がることもできる。

水深100m前後の深い砂泥地にすむ。体色もやや薄紫を帯びた朱色できれい。下半部は白色。ウキブクロの上部な筋肉を使って、ボーボーと海底に響き渡るような音を出す。

北海道以南の各地沿岸を中心に、朝鮮半島、中国海域などの東シナ海から、ニュージーランドやアフリカまで分布する。日本近海では8〜9月に産卵する。成長はきわめて遅く、生後1年で10cm、倍の20cmになるにはさらに3年かかる。成長すると体長は30〜40cmになる。

近縁種にカナガシラやカナドなどがある。

近年では、輸入物のミナミホウボウが市場に出回ることが多くなっている。

昔からめでたい魚とされ、例えば愛媛県宇和島市では、頭部の骨板を鎧と兜に見立て「強い子になるように」との願いを込めて、「お食い初め」の魚として利用されている。

体の色が白っぽいものは避け、できるだけ赤みが強く鮮やかな色のものを選ぶ。また、腹の色が真っ白で、引き締まっているものを選ぶ。体表のぬめりが透明なもの、また背の赤い斑点が濃く鮮明なものが新鮮。小さいものは脂が少ないので、40〜50cmクラスのものがよい。

可食部分は少ないが、淡白でおいしく、他の白身魚同様、さまざまに料理できる。

鮮度のよいものは、やはり刺身にするのが一番。

姿のまま塩焼きや煮魚にすると形が美しい。

その他、椀だねや鍋物、天ぷら、蒸し物、酢の物、魚すきなどにしてもおいしい。潮汁・味噌汁もなかなかで、この場合は下ゆでしておくと身が締まり生臭みもとれる。早春の頃の木の芽みそ焼きもいい。

ヨーロッパでは、ブイヤベースになくてはならない存在だという。また、ゼラチン質が多いので、その煮こごりは、魚通の人に人気がある。

きみよ(東北、新潟)、どこ(秋田)、きみうお(北陸)、ほうほう(富山)、かながしら(和歌山、山口、長崎、鹿児島)、こと(鳥取)、このうお・ほこうお・ほこのうお(九州)、こおぼう

ほっけ

白身でくせがなく、脂がのっているが味は淡白。秋から冬にかけてが旬。ただし、春のホッケも脂がのっておいしいと言われる。

中年以上の人には、忘れられない魚の一つ。戦後の食料難の時代に飢えをしのがせてくれた、懐かしい魚である。

鮮度が落ちやすいので、冷凍技術が未熟だった時代には「まずい魚」のイメージを持たれていたが、現在では居酒屋の定番メニューや、食卓のおかずとして浸透している。

アイナメ科に属し、見た目もアイナメに似ている。体形は紡錘形、体色は黒褐色で下方は淡く、体側に不明瞭な暗色横帯が見られる。産卵期になるとオスは体がコバルト色になり鮮やかな黄色の唐草模様が現れ、メスは暗褐色の地色に黄色の模様に変わる。

成長するにつれてすむ場所を変えるので、出世魚のように名前が変わる。アオボッケと呼ばれる幼魚時代は沿岸に近い表層、ロウソクボッケと呼ばれる若魚時代は海底、少し大きくなったハルボッケの時代は海底から表層まで活発に動き、成熟したネボッケは沖合の岩礁帯に定着する。

北海道から、本州の日本海側は対馬海峡以北、太平洋側は茨城県を南限とし、オホーツク海、千島列島周辺に生息する。漁獲高の9割を北海道周辺で占めている。一年を通して出回っているが、産地以外の市場では干物などで売られたりするほか、相当量が冷凍すり身原料に使われている。

体表に光沢とぬめりがあり、背の斑紋の色がくっきりとしていて、お腹の白さが明確なものが新鮮。

体全体が灰色っぽくなったり、目やえらぶたに血がにじんでいたりするものは、時間がたって鮮度が落ちているので注意。

ホッケの開き干し:皮にツヤがあり、身は厚く、ほどよく湿り、かといって粘りなどがないもの。

天日で干すと灼けが少し出るが、機械乾燥のものに比べて甘い。

皮に縞模様のあるものはキタノホッケで、これもおいしい。

頭をつけたまま背開きにした生干しのジュウジュウと脂の焼ける味が、熱燗によく合い、初冬の味覚としておなじみ。

生干しは背開きにして、うすく塩をふって5〜6時間ほど干す。塩と風が、たっぷりな脂肪からホッケ特有の味を引き出す。

ホッケの旨味成分は、凍らせても2日目には半分に減少してしまうため、開き干しはおいしさをできるだけ長く保持するための優れた保存法である。

産地・北海道では、獲れたてを新鮮な刺身やなれずしの材料としても用いる。

その他、煮つけ、照り焼き、塩焼き、鍋物、フライ、ムニエル、すり身などにも。

ほっき(青森)、どもしじゅう(佐渡)、あおぼっけ・ろうそくぼっけ・はるぼっけ・ねぼっけ・たらばほっけ・ちゅうほっけ(北海道)

ぼら(鯔、鰡)

旬は秋から冬。冬場の「寒ボラ」がおいしい。大きくなるにしたがって呼び名が変わる出世魚の一つで、老成魚のトドは「とどのつまり」の語源になっている。

胴は太く紡錘形で、やや側扁している。頭の背面は広くて丸く、顔の先は丸みがあって受け口。体長が2〜3cmのものをハク→5〜6cmのものをオボコまたはスバシリ→10〜20cmのものをイナッコ→20〜30cmのものをイナ→30cm以上になるとボラ→老成魚をトドと呼び、大きくなると80cm以上にも成長する。

主として海底近くにすむ。広塩性の魚類で、外海、内湾から河口付近、川という具合に淡・海両水域に生息するが、季節によってすみ分けている傾向が見られる。南海性で世界各地の温帯・熱帯地域に広く分布。日本では、北海道から九州の沿岸部まで見られるが、産卵場は三重から薩南諸島。汚染に強く、都市近郊にも生息する。

産卵のため外洋に向かうボラを捕獲して、その卵巣を塩漬けにし、塩をていねいに抜いたあと天日干しにして作られるのが「カラスミ」(唐墨・中国の墨に似ていることに由来する名前)。カラスミは三大珍味の一つに数えられている。ねっとりとした食感とコクのある味わい、酒との相性などが魅力で、高級品として珍重されている。長崎県野母崎産のものが最高だが、本数が極端に少なく、ほとんどは専門店や料理屋に回る。

また、胃と腸がつながる部分の筋肉も「ボラのへそ」と呼ばれる珍味。(「うす」または「そろばん玉」とも呼ばれる。)コリコリした歯ざわりが魅力。

冬の大型の太ったものがおいしい。

光沢があり、ウロコが揃っているもの、においがなく、肌合いのよいものを選ぶ。

ボラは内海や川の底の土に含まれている微小動物や有機物を消化するため、汚れた場所で育ったものにはにおいの強いものがある。産地を確かめるとよい。

特有の泥臭みがあるというが、晩秋から冬にかけてのものは臭みが少ない。新鮮なものは刺身やあらいにして、辛子酢みそやしょうがじょうゆ、わさびじょうゆで食べる。

ボラの刺身は三枚におろし、皮を引いてうすく塩をふって、冷蔵庫で3時間くらい締めると泥臭みも抑えられる。すぐには刺身にしないところが珍しい食べ方。

臭みが気になるときは、そぎ切りにしてさっと湯引きにし、氷水にとって身を締めるとよい。

その他、焼き物、フライなどに最適。

カラスミは薄く切ってそのまま、または軽くあぶって、酒の肴に。イタリアではすりおろしてパスタに混ぜる。

「へそ」は、開いて内容物を丁寧に除いて洗い、立て塩にしばらく浸けてから串に刺して焼く。焼き上がりを塩かしょうがじょうゆで食べる。日本酒に合う珍しい酒の肴。

まぼら(別名)、ちょぼ(東海、関西)、なたねぼら(愛媛)、おぼこ(幼魚・東京)、いな(若魚・東北、関東、静岡、和歌山、高知、広島)、しろめ(青森、富山、四国)、すぽ(宮城)、とど(大型の老成魚・東京、静岡)、まくち(長崎)、

はく、すばしり、いなっこ

まだら(真鱈)

マダラは通称「タラ」と呼ばれており、サケと並んで北の海を代表する魚。「鱈」という漢字のとおり、旬は厳寒期の12~2月頃。この時期、メスは腹に卵をいっぱい抱える。

驚くほど食欲が旺盛な魚で、プックリとふくれ上がったお腹から「たらふく(鱈腹)食べる」という言葉の語源になった。

マダラの特徴は、前部が太く後ろになるほど細くなる、紡錘形の側扁した体をしていること。またタラ類共通の特徴で、3基の背ビレと2基のしりビレがある。下顎の下に長いヒゲがあり、体長は75~110cmほどになる。

北太平洋の北部を中心に、アメリカのオレゴン州、アジア大陸に隣接する黄海などに分布。日本では北海道周辺に多く分布し、太平洋側では茨城県より北、日本海側では山口県より北に見られる。外海を群れで回遊するものを沖ダラ、回遊せずに岩盤の割れ目などに居つくものを根ダラという。

市場には鮮魚の他に、塩干しにした「塩ダラ」、素干しした「棒ダラ」なども出回っている。マダラの白子(精巣)は「菊子(きくこ)」(あるいはタチ、タツ、キク)といわれる高級品。卵巣は「真子(まこ)」と呼ばれる。「たらこ」はマダラではなく、スケトウダラの卵巣。

身に弾力があり、体全体がふっくらとした張りのあるものを選ぶ。目が澄んでいて、体の茶と白がはっきり分かれているものがよい。

大きい方がおいしく、5kg以上あれば間違いない。

鮮度の落ちるのが早い魚なので、切り身を買う場合は、身に淡いピンク色が残っていて、透明感があるものを選ぶ。身が白くて不透明、皮が白っぽくなっているものは鮮度があまりよくない。

最もポピュラーな料理法はタラちり(ちり鍋)。淡白な味で魚特有の臭みもなく、汁に魚のうまみがほどよくしみ出す。また、もともとやわらかい身が、煮えると“ちり”となって口の中で溶ける、最高の鍋物になる。

その他、昆布締め・煮つけ・かす漬け・みそ漬け、洋風ではムニエル・バター焼き・フライ・クリーム煮などに。

鮮度落ちの早い魚だが、新鮮なものは刺身にできる。

白子はゆがいて紅葉おろしやポン酢でさっぱりといただく。また、味噌汁・吸い物・酢の物・鍋・ソテー・茶碗蒸しなどにも。

卵はツヤがあり、こんもりとした新鮮なものなら、煮つけや鍋物の具にするとおいしい。ほぐしてしょうゆ・塩漬けにもする。

棒ダラは、京都名物「いも棒」の材料として有名。

ぽんたら(北海道・小型魚)、すいぼう(石川)、こぼだら(富山)、ひげだら(神奈川)、ほんだら(福島)、あかはだ

むつ

寒の頃が旬で、「寒ムツ」とも称される。12月から1月が、脂がのって一番おいしい時期。煮付けておいしい高級魚。また、その真子「むつこ」のおいしさは誰もが認めるところ。幼魚は春から夏にかけて市場に出回る。関西では評価が低い魚である。

「○○ムツ」という名の魚にはいろいろあるが、ムツ科に属するのは、オキムツとも呼ばれるムツと、クロムツの2種類だけで、アカムツやシロムツは別の科に属する。ムツとクロムツは非常によく似ているため、ふつう市場では区別されずにひっくるめて「クロムツ」と呼ばれることが多い。ムツは背の方が紫がかった黒色をしているが、腹側は色が淡くなるのが特徴で、クロムツは全体が紫黒色をしている。体長も、ムツが成長すると50〜60cmになるのに対して、クロムツはやや小型。

ムツは整った紡錘形をしていて、わずかに側扁している。目が大きく、口は下顎がやや飛び出している。口の中も紫黒色をしていて、上下に鋭い犬歯状の歯がずらりと並んでいる。

東北地方から九州の近海、台湾にかけて分布する。成魚は水深300〜500mの岩礁域にすみ、初冬から早春にかけての産卵期には200mくらいのところに上って産卵する。幼魚期はムツメ、ムツゴなどと呼ばれ、水深10〜12mくらいの浅い岩礁域にすむ。秋口に体長20cm以上になると深海に移り、3年ほどで成魚になる。

ムツに限らず、昔は脂の多さが原因で人々から敬遠されていた魚が、時代を経て人気を得るようになった例は多い。

皮目に光沢のあるもの、うろこがとれていないものを選ぶ。エラが濁っていない赤色で、飛び出した目が青く澄み、濁っていないものが新鮮。

2〜3kgクラスがおいしい。

切り身は、身に張りがあり、血合いが鮮やかなものを選ぶ。

脂肪分の多い魚なので、煮つけにするのが定番。また「むつこ」と呼ばれる真子は大変おいしく、煮魚にこれが添えられていれば至福の味。酒の肴として珍重され、肉そのものよりも人気があるほど。

釣りたての新鮮なものが入手できたら刺身に。皮を引いて、頭の方から薄くそぎ切りにする。

また、かす漬けや照り焼き、塩焼き、みそ煮、ちり鍋にしてもおいしい。小型のものは丸ごと揚げてもおいしい。

一般には、主に上等な蒲鉾の材料として用いられている。

調理する際には、大きな鋭い歯でけがをしないように注意したい。

ろく(宮城)、おんしらず・つのくち・ひむつ・めだか(東京、横浜)、おきむつ(和歌山)、からす(富山)、のどぐろ(下関)、もつ(高知、愛媛)、かっちゃむ(佐賀)、くろまつ(奄美大島)

仙台では、ムツのことを「六(ロク)の魚」という。これは仙台の伊達家が陸奥守であったことから、“ムツ”は遠慮して“ロク”とした、という。

あかがい

江戸前寿司になくてはならない存在。「本玉」、「赤玉」と呼ばれ最高のすし種として扱われる。独特の風味と強いうまみ、弾力ある歯ごたえを楽しむ。

殻が厚く、卵形でふくらみ、殻の表面には42〜43本の放射肋と呼ばれる筋が走っている。生息する場所の環境によって形が変わり、潮の流れの遅いところでは殻がふくらみ、速いところでは平べったくなる。生貝の表面は茶褐色だが、殻の中の身と呼ばれる足やヒモなどの軟体部は、ヘモグロビンを含む血液を持つため、鮮やかな赤色をしている。ヘモグロビンが流れているのは貝類ではアカガイの仲間だけ。そのため他の貝類に比べて鉄をたくさん含む。3年で成熟し、殻長は10cmほどになり、その後はあまり成長しない。

北海道南部から九州、韓国や中国沿岸に分布し、内湾の海中10〜20mの浅い砂泥中に生息する。そのためか、石器時代から食用にされ、貝塚から多量の殻が発掘される貝の一つである。泥にあまりもぐらないのは、ハマグリやアサリのように長い水管を持っていないためである。

最近は漁獲が減っており、国内産のアカガイは、市場に出回るものの1〜2割にすぎない。韓国や中国から輸入されるものがほとんどで、むき身を冷凍にしたものも増えてきている。安価なのは輸入品で、国産は高級品の部類。また、近縁種のサルボウやサトウガイが代用にされる。これらの貝は殻の表面の肋が30〜38本と少なく、一般に小ぶりである。サトウガイは、アカガイの「本玉」「赤玉」に対して、「白玉」とか「ばっち(場違いの意)」と呼ばれる。ただし味や身の品質はアカガイと遜色はない。むき身で「アカガイ」の名で売られることもある。

殻つきのものを求めるときは、殻がしっかり閉じている生きているものを選ぶ。殻が10cmほどに成長したものがよい。においのするものは鮮度が落ちている。異臭のするものを食べると食中毒の恐れも。

たたくと堅い音がするもので、貝の殻が薄く、重いものが身の入りがよくておいしい。

生食するときは殻つきが原則だが、むき身を買うときは、身の色が鮮やかな濃いオレンジ色で、身に張りと厚みがあり、にじみ出ている血の色が鮮紅色のものが新鮮。薄くなって色があせているものは古い。

何といっても新鮮なところを生で。

鮮度を保つために、調理直前に殻から出す。早めに出すときは、塩水でさっと洗い、冷蔵庫に保管する。身を開いて内臓を取り出す。鮮度を保つために、できるだけ身に触れないようにして下ごしらえする。

“タマ”(肉の中央部分)をそぎ切りにして、刺身やすし種に。“ヒモ”(肉の周辺の縁の身、外套膜)は珍味として喜ばれ、コクのある味を楽しむ。酢との相性がよいので、キュウリやワカメなどと一緒に酢の物にしたり、サラダ、酢味噌あえにするのもおいしい。その他、炊き込みご飯の具にしたり、佃煮や缶詰に加工する。また、内臓をうす味で煮つけるとオツな味。

ほんだま、あかだま、きさ貝

わかさぎ(公魚、若鷺)

ワカサギのワカは白く弱々しいこと、サギは古語によると白く清楚なことを意味し、そこから名づけられたという。また、江戸時代に幕府に納めたことから、公儀御用の魚ということで「公魚」という字が当てられた。

旬は冬。特に冬から春先の子持ちが珍重されている。厳冬期の凍結する湖で氷に穴を開けて釣る穴釣りは冬の風物詩として有名。

体は細くやや側扁し、ウロコが全体を覆っていて、はがれやすいのが特徴。体長は15~20cmくらいの小さな魚。冷水性。流通段階でウロコはほとんどなくなってしまうので、ウロコのない魚と思われがちである。

各地に移植され、現在ではほぼ全国の湖沼に生息している。大昔は海産魚だったが、陸封されて淡水魚となり、今では淡水魚扱いされている。しか輸入品も多い。

体に透明感と張りがあり、銀色に光っているものが新鮮。また、腹がしっかりしていて割れていないものが良品。

内臓が飛び出しているものは避ける。

淡白な味で脂肪分が少なく、小型で骨もやわらかいので、丸ごと食べられる。丸のままのから揚げや天ぷら、フライ、南蛮漬けなどに適している。その他、煮つけ、甘酢煮、マリネ、甘露煮、塩焼き、干物、燻製など、どれもおいしい。

釣りなどで新鮮なものが手に入れば、わさびじょうゆでの刺身もおいしい。

釣り場では一度焼いてから、酒としょうゆのたれに漬けてもう一度焼くつけ焼きや、素焼きしてから練り味噌をつけて焼く魚田が手軽で、しかもおいしい。

丸ごと食べられるので、下準備が楽で、カルシウム、リン、鉄分などを余すところなく摂取できる。

あまさぎ(石川、山陰、福岡)、こうか(茨城、群馬)、さいかち(群馬)、まはや(茨城・千葉)、しらさぎ(鳥取)、めそぐり・そめぐり(北陸)、さくらうお(福島)、ちか

たらばがに(鱈場蟹)

タラバガニはジューシーでたっぷりした身が特徴で、冬の味覚の王者。ゆでると朱色になる。

脚が長く、両脚を広げると1m以上にも達する。カニの王様と思われているが、実はヤドカリの仲間で、脚がハサミ脚も含めて4対、8本しかない。味がよいため、市場でもきわめて高値で取引される。

「鱈場蟹」と漢字で書くとおり、魚のタラとほぼ同じ場所で漁獲される。

ズワイガニと同様に寒海性で、北海道沿岸からオホーツク海、ベーリング海、北極海、アラスカ沿岸、カナダ沿岸などに分布する。北海道の北寄りでは浅い海にすみ、道東では水深200m前後の砂礫底にすみ、産卵期の4〜5月には浅い海に移動する。寿命は30年以上とされている。

主に北海道で獲れ、ゆでて冷凍したものが出回る。また多くは船上で缶詰にして出荷される。タラバガニの身の缶詰は、カニ缶の最高級品。

近縁種のハナサキガニはタラバガニよりも安価だが、味がよいため、ゆでたものが出回っている。また、同じく近縁種のアブラガニもおいしいが、味はタラバガニの方が上。

いずれもアラスカやカナダから、ゆでたものや冷凍物が多量に輸入されている。

死ぬと腐りやすいので、生の場合は必ず生きているものを選ぶ。持ち上げたとき脚をバタバタさせるものが生きのよい証拠。

ゆでたものの場合は、ゆでたてがおいしいので、ゆでてすぐ冷凍されたもの、ゆでたてを売ってくれる店で買うとよい。

いずれも大きさではなく、手に持ったときの重さで判断する。重量感があるものが、身が充実していておいしい。

殻の硬いものが良品。甲羅の色がきれいで、関節のところが黒ずんでいないものは、鮮度がよい証拠。

オスは腹部が左右対称だが、メスは非対称。オスの方が格段に美味。

生きたカニをゆでて食べるのが最高。また、生で鮮度がよければ、霜降りにしてあらいにして食べるのが最高、とも言われる。

ゆでたものや冷凍物は、二杯酢やサラダ、鍋物、甲羅蒸し、かにご飯、味噌汁などに。その他グラタン、スープなどあらゆる料理に使える。

みそもおいしい。甲羅に熱燗の酒を注いで飲めば、通にはたまらない味わい。かにみそは缶詰にもなる。

加熱するときは、生きているものは水からゆで、ゆでてあるものは蒸し器で再加熱する。

塩茹でに冷凍のものを使う場合は、料理する前に湯通しすると余分な水分を抜くことができる。

ずわいがに(楚蟹)

日本海産のズワイガニは甘みのある濃厚な味。冬の味覚の王者として、エチゼンガニ・マツバガニとも呼ばれて珍重されている高級なカニ。

おむすび型の甲羅に60~80cmもある長い脚がすらりと伸びている。しかしこれはオスだけで、メスは脚が短く、別の種類のように見える。脚はハサミ脚も含めて5対、10本。寒海性で、日本海、銚子沖から北海道、ベーリング海からアラスカ、北アメリカ西岸まで分布する。水深50~600mの泥底をすみかにし、産卵期の12月から2月には沿岸に移動する。受精卵はメス腹部に放出され、約1年間、そのまま孵化するまで過ごす。これを「外子」と呼び、珍味の一つだが、現在は資源保護のため、海に放すことになっている。

ズワイガニ漁は3月まで水揚げされる。主に北陸や山陰で水揚げされるが、最近は漁獲量が減って、きわめて高級品になっている。手頃な値段のものは、ほとんどが近縁種のベニズワイガニ。鮮度が落ちやすいため、大部分は産地で塩ゆでにされたものか、それを冷凍したものが出回る。

死ぬと腐りやすいので、生の場合は必ず生きているものを選ぶ。持ち上げたとき脚をバタバタさせるものが生きのよい証拠。

ゆでたものの場合は、ゆでたてがおいしいので、ゆでてすぐ冷凍されたもの、ゆでたてを売ってくれる店で買うとよい。いずれも大きさではなく、手に持ったときの重さで判断する。重量感があるものが、身が充実していておいしい。殻の硬いものが良品。甲羅の色がきれいで、関節のところが黒ずんでいないものは、鮮度がよい証拠。

生きたカニをゆでて食べるのが最高。また、生で鮮度がよければ、霜降りにしてあらいにして食べるのが最高、とも言われる。

ゆでたものや冷凍物は、二杯酢やサラダ、鍋物、甲羅蒸し、かにご飯、味噌汁などに。その他グラタン、スープなどあらゆる料理に使える。みそもおいしい。甲羅に熱燗の酒を注いで飲めば、通にはたまらない味わい。かにみそは缶詰にもなる。加熱するときは、生きているものは水からゆで、ゆでてあるものは蒸し器で再加熱する。

えちぜんがに(北陸、関東)、まつばがに(関西、山陰)、せいこがに(メス・北陸)、こうばく、ぜんまる、もさ

たいらぎ

「タイラガイ」という名でよく知られる。磯の香りと歯ごたえのよさが身上。甘みもある。ホタテガイ同様、大きな貝柱が生食される。ホタテガイよりも歯ごたえがあって格別のおいしさ。旬は冬から春にかけて。

烏帽子のような三角形が特徴で、長さは30cmにもなる大きな貝。殻は先が尖っていて薄く、色は黒褐色で内側には黒い光沢がある。大小2つの貝柱があるが、食用にするのは直径5センチほどの大きい貝柱だけ。以前は大量に採れ、また殻が割れやすいこともあり、貝柱だけが店頭に並んでいたが、最近は殻がついているものも多い。

すみかは内湾の砂泥地で、砂の中に先端を突き刺した格好で生息している。房総半島より南に分布しており、瀬戸内海、有明海での生産高が多い。特に有明海では、貝柱のかす漬けが名物。以前は東京湾や伊勢湾でも盛んに漁獲されたが、現在では漁獲量がかなり減り、高価なものになってしまった。韓国からの輸入品もある。

殻の色が濃く、かつ透明感があるものを選ぶ。

むき身なら、貝柱に透明感があり、弾力のあるものがよい。

鮮度が落ちると表面がべとつき、白く濁ってくる。

新鮮であれば刺身が一番。むき身で売られていたものはさっと湯に通す。貝柱の薄い膜はきれいにはずし、わさびじょうゆや柑橘類の絞り汁をたらすなどして、あっさり味で食べる。寿司だね、酢の物にも。

その他、つけ焼き、塩焼き、天ぷら、バター焼きなどにしてもおいしい。つけ焼きや炒め物にする時は、貝のうまみが逃げないように、卵白や片栗粉をまぶして火を通すとよい。

貝柱以外の部分はクセのある臭いがあるため、あまり使われないが、新鮮なものなら、ひもを刺身にしたり、さっとゆでて酢味噌であえたり、煮つけにしてもよい。

たいらがい、てえらげえ、たちがい(瀬戸内海)

ほたてがい

ふっくらとした貝柱の中には、グリシン、アラニン、グルタミン酸、イノシン酸、コハク酸などのアミノ酸を豊富に含み、うまみのかたまりのような貝。なめらかな舌触りで、甘みがある。和・洋・中華を問わず、世界中で人気。1年中冷凍のものが出回っているが、生は冬から春にかけてが旬。

二枚の殻は形が異なり、右はふくらみを持ち、左は平らになっている。海底では平らな方を底につけていて、色も、ふくらんだ側は美しい灰白色で、平らなほうは赤褐色をしている。殻の表面に、太い肋(筋)が規則正しく放射状に並んでいる。

普通、2枚貝には貝柱が2個あるが、ホタテガイには大きな貝柱が1個だけあるのが特徴。殻を開閉して、殻の中に取り込んだ水を噴射しながら、海底を飛んで移動するが、その殻の開閉をするのが閉殻筋である貝柱。1回の噴射で1〜2m飛ぶといわれる。

寒海性で、東北地方から北海道、サハリン近海やオホーツク海に分布する。日本では富山県と千葉県が南限。

稚貝(天然種苗)を用いた放流や養殖が盛んに行われている。天然物の主産地は北海道や青森だが、近年では天然物は減少し、市場に出回るもののほとんどが養殖物。青森県の陸奥湾、北海道の噴火湾、オホーツク海などで養殖されている。養殖の発展により、漁獲高も価格も安定している。

日本で一番消費量の多い貝で、加工品も多い。生の貝柱、生の貝柱を冷凍したもの、貝柱とヒモをゆでて冷凍したもの、干し貝柱、水煮缶詰など。ヒモ(外套膜)は塩辛やみりん干しなど。

3~4年ものといわれる大きなものがうまみがある。

殻つきの場合、ぴったりと口を閉じている、また口が開いていても指でふれると素早く口を閉じる、生きのよいものを選ぶ。また、ヒモがしっかり殻についているものがよい。鮮度落ちすると、貝柱がゆるんでヒモがダレてくる。

ワタは腸が黒ずんでいるものは、鮮度が落ちているので避ける。

死んだ殻つきを選ぶより、生を産地で冷凍したものの方がおすすめ。

生の貝柱:こんもりと盛り上がって、透明感とツヤがあり、飴色がきれいなものが新鮮。

生の貝柱を冷凍したもの:角がしっかりとがっているものを選ぶ。トレーにドリップが出ていないこと。

ボイルホタテ:貝柱がふっくらとして厚みのあるものがおいしい。

干し貝柱:濃く、澄んだべっこう色をしているものが良質。

生きたものや鮮度のよいものは、刺身やサラダにして食べるのが最高。レモンとよく合う。貝柱のまわりの薄い膜は除いて使う。また、ワタは生食しないこと(毒性プランクトンを食べている可能性がある)。

殻つきのものは、殻から一度外して掃除してから、酒やしょうゆをかけて貝殻焼きにすると、風味があっておいしい。秋田名物「しょっつる貝焼き」は、ホタテ、とりどりのきのこ、みつ葉などを、しょっつる(魚醤)を調味料にして、貝殻で煮て食べるもの。独特の味でおいしい。

その他、鍋、椀だね、炊き込みご飯や釜めしの具などにも。

干したものは、炊き込みご飯やおかゆに用いると、滋味深い味わいになる。

バター焼き、ムニエル、グラタン、クリーム煮、カレーやシチュー、フライなど洋風料理にも淡白な味が生きる。

中華料理では、干した貝柱は欠かせない食材の一つ。

貝柱だけでなく、ヒモも独特の香りと歯ごたえを楽しめる。よいだしが出るので、加熱するときは一緒に加えるとよい。

あきたがい、おおぎがい、うみおおぎ、いたらがい

まがき(真牡蠣)

世界中で食されているカキは栄養価が高いことで有名。別名「海のミルク」と呼ばれるほど。産卵のためのエネルギー源であるグリコーゲンが増えるほどおいしくなる。

マガキは冬が旬。凹凸のある殻が2枚あり、その大きさが左右で異なる。天然のものは沿岸の岩礁に付着する。5月から8月にかけてが産卵期で、幼虫は岩やカキ棚、いかだなどに付着して育ち、約3年で成熟して10cmほどになる。他の貝と違い移動性がないので、栄養素を摂るのにひたすら海水をろ過し続け、えらで吸収するしかない。養殖のものは24時間栄養を摂り続けられるので成長が早い。

欧米では、英語でRのつかない月はカキを食べないと言われるが、日本でも同じように「桜が散ったらカキを食べるな」と言われている。ちょうどその頃から8月にかけて、産卵して味が悪くなる上、中毒を起こしやすいからである。例外は「夏ガキ」ともいわれるイワガキで、このカキは8月が旬。

カキの仲間は世界中に100種ほどあるが、日本近海には20種が生息する。

天然のカキは現在では希少価値で、市場に出回ることはほとんどなく、多くは養殖物。カキの養殖の歴史は古く、日本では江戸時代、世界ではローマ時代までさかのぼる。大正時代に養殖法が改良されて、全国的に普及し、波が静かで水のきれいな内海で養殖されるようになった。

殻つきは、生きていて、口を固く閉じているものを選ぶ。殻の幅が広く、重みのあるものが味がよい。

むき身は、出荷日が新しいものを選ぶ。身がふっくらとして、色つやがよく、透明感があり、縁のひだの色が鮮明なものが新鮮で良質。

また、「生食用」か「加熱用」かをチェックすること。生食用とは、生で食べられるように、紫外線で殺菌した海水で飼育、浄化したものを指す。この技術は50年以上前に的矢(三重県)で開発されたもの。カキは鮮度が落ちやすいので、生食には必ず「生食用」を。

何といっても、その香気、やわらかな口あたりを楽しむので、加熱しすぎて固くするのは禁物。

生食するときは、調理する前に大根おろしか、濃い目の塩水の中でふり洗いして、汚れやぬめりを落とす。

生で酢ガキにしたり、オーロラソースなどで食べるのが一番。

カキは中毒しやすいので、生食できるのは、出荷の前に養殖用の生け簀から、きれいな海水の中に移されて、有害物質を排出させた生食用のものだけ。

また、加熱して、カキフライ、炊き込みご飯、時雨煮、鍋物などにしても美味。

オイスターソースや缶詰、エキス等の加工品としても用途は幅広い。

かき、なががき、えぞがき、しかめ

まなまこ(真海鼠)

コリコリとした歯ざわりと独特な苦味が冬の味。「冬至ナマコ」といわれるように、旬は冬。冬至の頃に一番風味が増す。またこの時期は肉に締まりが出る。

英語ではナマコのことを「海のキュウリ(sea cucumber)」というが、キュウリよりも数段グロテスクな姿形のため、敬遠する人も多いかもしれない。

ウニと同じ棘皮動物だが、バナナのように細長い体で、体長は30cmほどになる。体中に角のような突起があり、腹面には無数の管足がはえていて、これではって移動する。体の前端には触手に縁どられた口があり、プランクトンや海藻、巻貝の幼生などを餌にしている。冬は活発だが、夏は仮眠状態。

北海道から九州まで、日本全国の外洋性の沿岸地域に分布しており、岩礁地帯をすみかとしている。また、アラスカ、サハリン、千島列島、朝鮮半島などにも分布している。

日本近海には60種ほどのナマコが生息するが、食用として流通しているのはマナマコだけ。

茶褐色をしたアカナマコ、青緑色のアオナマコがあるが、体の表面の色が変化しただけで同じもの。すむ場所によって色が変化する。関東ではアオナマコを、関西ではアカナマコを「キンコ」といって珍重する。

必ず生きたものを選ぶこと。生きていて、皮のしっかりしたもの、表面の角がなるべく少ないものを選ぶ。角が多く立っているものは、硬すぎることがあるので注意。

値段は高いが、アカナマコの方が上物。肉が厚くて身がやわらかい。

このわた(腸の塩辛)の市販品は、色の濃いものを選ぶ。

酢の物が一般的。歯ざわりと独特の苦味を楽しめる。

内臓を抜いて塩をふり、よく洗ってぬめりを取り除いて用いる。さらによく臭みを抜きたい場合、洗ったナマコを番茶の煮出し汁にくぐらせる「茶ぶり」という方法もあり、食感も少しやわらかくなる。

ナマコの腸の中のものを絞り出し、腸管だけにしたものを「このわた」、ナマコの卵巣を「このこ(くちこ)」という。このわたは塩辛にして、このこは乾燥させてから軽く火であぶって食べる。どちらも珍味とされ、酒の肴として喜ばれている。

内臓を除いてゆでてから乾燥させた中国料理の高級食材「いりこ」も非常に美味。戻すのに5日~1週間もかかるが、生のときはコリコリしていた食感が、ぷるぷるに変わる。料理としては、スープなどのうまみをよく吸わせた煮込みなどにするのが一般的で、フカヒレや干しアワビとともに醤油で煮込んだ「紅焼三鮮」が有名。

なまこ、あおこ・あかこ・しまなまこ(北海道)、かいそ

「食材図鑑 魚」 佐藤魚水 監修 永岡書店、1997年

「スーパーで買える魚図鑑」 セマーナ 編 日本文芸社、2002年

「さばきもわかる食材魚図鑑」 池田書店編集部 編 池田書店、2008年

「旬を味わう 魚の事典」 坂本一男 監修 ナツメ社、2008年

「旬の食材 秋の魚」 講談社 編 講談社、2004年