びおの珠玉記事

第183回

人馬一体の家のこと、草のこと。

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2009年09月14日の過去記事より再掲載)

建築家・永田昌民さんが設計した岩手遠野の馬の家

荒川高原牧場

失われた時を求めて

新幹線を新花巻駅で降りて、花巻と釜石を結ぶ釜石線へと乗り換えると、時間の感覚が明らかに異なります。まず、釜石線は一駅ごとに停車します。単線で、一本だけの線路です。駅では、山手線のように、人を急かせるあのイヤな音も鳴りません。ゆっくりと停車して、無言のまま、ゆっくり発車します。

遠くに見えるのが早池峰

都会人は、釜石線に乗り換えるだけで、まるで自分が異邦人のような感覚にとらわれます。自分が失ってしまった時間の流れに、ふと気づきます。列車の窓から見る木々も、草花も、淡々として時間が流れています。車窓から上を見上げると、雲がのんびりと浮いています。ほんとうのスローライフがここにはあります。

遠野という場所に入るのに、このゆっくりリズムは、一つの手続きなのかも知れません。新幹線のスピードでやってきて、いきなり遠野はない、と思いました。

この春に、久しぶりに飛騨白川郷を訪ねました。

高速道路が通じて、河合トンネルという、もの凄いトンネルが出来て、そのトンネルを抜けると白川郷に着きます。幾つもの峠を越えて行く、かつての白川郷の道と違って、あっという間に着いて、拍子抜けします。白川郷から越中五箇山まで行くにも、高速道路だと至近距離です。

柳田国男は「峠のない旅は、餡が入っていない饅頭のようなものだ」と言いました。旅は遥々としたもので、それが旅の情趣というものであって、便利なばかりがいいわけではない、というのが柳田翁のいわんとするところです。

果たして、白川郷の合掌造りの家々は、土産物屋や蕎麦屋になっていました。駐車場はクラクションを鳴らし合っていがみ合い、歩道は人混みでごった返していました。これはイカンと思いました。世界遺産になるのは考えものだと思いました。

白川郷は、不便で、ひっそりしているからよかった、とわたしは思います。おそらく現地の人からは、それは都会人の戯言だといわれることでしょう。懐古趣味の鋳型に嵌められ不便を強いられるのはまっぴらゴメン、辺境に、ようやく光が当ったのに、といわれることでしょう。しかし、白川郷までが経済一辺倒でいいのか、と思うのはわたしだけでないと思います。白川郷ほんらいの時間を取り戻すこと、それが白川郷を世界遺産として残す条件ではないでしょうか。

住まいネット新聞びおは、二十四節気・七十二候の時間軸ですすめています。一週間・一カ月という経済的な時間軸を離れると「旬」が見えてくる、と考えてのことです。

遠野に入るのに、ゆっくりした釜石線があるのがいいと思ったのは、この時間軸にあります。おそらくそんなふうに不便を崇められるのは、当地の人にとっては困ることでありましょうが、それが現代の旅人に対する、最高のもてなしだと気づいたとき、真の遠野価値が生まれるのではないか、と思われるのです。

すきとおった空気

宮沢賢治に、『シグナルとシグナレス』という恋物語があります。

東北本線の信号機シグナルと、軽便鉄道の小さな腕木式信号機シグナレスを擬人化して、男女に見立てた物語です。本線のシグナルはせっかちですが、今の新幹線には、その信号機すらありませんので、両者は交わりようがありませんね。しかし、新花巻から釜石線に乗り換えると、シグナレスの世界が、今もそこにあるではありませんか。

釜石線は、宮沢賢治が『銀河鉄道の夜』の構想を得た鉄道です。

宮守〜柏木平間にあるめがね橋は、賢治が宇宙へと飛翔する銀河鉄道の橋です。わたしは35年前に、宮守〜柏木平間を歩いたことがあります。めがね橋は、コンクリートの5連アーチ橋で、その下を国道283号線が通っています。すぐ近くに「道の駅みやもり」がありますが、前には「道の駅」はありませんでした。

井上ひさしに『イーハトーボの劇列車』という戯曲があります。

地人会の木村光一演出により上演されました。車掌(幽霊)役の松熊信義さんが友人で、地味ではあるけれど異能役者である松熊さんが、彼独得の飄逸(ひょういつ)な持ち味を発揮して、光彩を放った舞台でした。

松熊車掌は、「劇列車」に乗り込んだ人に、「思い残し切符が欲しい人は」と声を掛けます。乗客もみな幽霊です。思い残し切符を手にした幽霊たちは、口々に生前の思い残しを語ります。幽霊たちは、飢餓に喘ぐ岩手の住人たちであって、井上ひさしは彼らにいろいろなエピソードを語らせ、その幽霊の一人として宮沢賢治を置くことで、この類まれな作家の実像を浮かび上がらせたのでした。

この劇列車はきまって夜汽車でした。めがね橋から漆黒の宇宙へと飛び立つ「劇列車」の痛切は、賢治にあっては、それが飢餓の風土から抜け出るための唯一の方法だったことです。あまりに悲惨だけれど、琴線に響く、美しい夜汽車でした。

時折、劇中にエスペラント語が登場します。この言語を宮沢賢治が学んでいたからですが、この言葉が持つイントネーションが、劇世界を構成する上で効果的でした。

そういえば、釜石線の駅舎の名前は、どの駅もエスペラント語で表示されています。宮沢賢治に因んで、駅名ごとにエスペラント語の表札がつくられたものと思われます。花巻駅はĈielarko(チェールアルコ:虹)、めがね橋がある宮守駅はGalaksia Kajo(ガラクシーア・カーヨ:銀河のプラットホーム)、遠野はFolkloro(フォルクローロ:民話)という具合です。エスペラント語には、言葉が一つになれば戦争がなくなり、世界は平和になるという主張があって、それが賢治の生き方と重なります。

賢治は、岩手のことをイーハトーブと呼びました。

これはエスペラント語ではなく、むかしの仮名遣の「いはて」をもじってつくられた賢治の造語です。賢治の心象世界にあるところの理想郷をいう言葉です。

当時の岩手は「日本のチベット」と揶揄されていました。果てのない貧しさで、「娘売ります」という張り紙が役場の掲示板に出たりしました。賢治は、そのことに頭を抱えて悩みます。どこを見ても風景は涙に揺すれました。そんな岩手の土地を、賢治はあえてイーハトーブと呼んだのでした。

今回、遠野の荒川高原牧場に行くことが出来ました。

天空の草原です。そこに馬が放たれていました。広く大きい空の下、馬がのんびり草を食んでいました。早池峰が、すぐそこに見えます。この名峰は、遠野から遠望され、おだやかな稜線に心なごみますが、近くで見てもそれは同じです。早池峰は大きな山容を持つ山です。高原牧場からの早池峰は、北アルプスの雲の平から見た薬師岳にどこか似ているように思いました。

賢治が思い描いたイーハトーブとは、ひよっとしたらこんな世界ではなかったのかと、天空の草原の「すきとおった空気」を食べながら、ふと思ったのでした。

人馬一体の家へ

チロル産ハフリンガー

今回の遠野訪問は、一つは永田昌民さんが設計された「人馬一体の家」を見るためで、もう一つは、そこで「草の勉強会」を開くためでした。町の工務店ネットのメンバー20人による勉強会です。参加者は、九州や四国からの人もいて、飛行機や新幹線を乗り継ぎ、花巻からは釜石線に揺られてやってきました。プログラム自体は一泊二日でしたが、山陰出雲からの参加者、藤原徹 (藤原木材産業)さんは、前後を含め4日間を要しました。

講師は、「人馬一体の家」の設計者である永田昌民さんと、ランドスケープの設計者・田瀬理夫さんに務めていただきました。

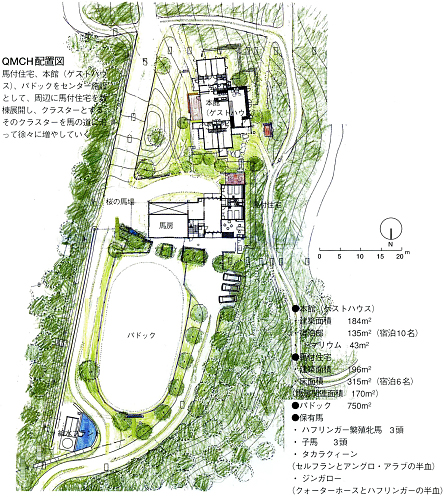

駅から「人馬一体の家」へは、およそ25分。五重の塔がある福泉寺、遠野馬の里、遠野ふるさと村などを過ぎて、駒形神社への道をたどると「QUEEN’S MEADOW COUNTRY HOUSE」(クイーンズメドウ・カントリーハウス/略称QMCH)という小さな看板があって、それをさらに奥にすすむと「人馬一体の家」に着きます。

駒形神社のすぐ横に「人馬一体の家」があるのは、因縁めいているというか、土地に刻まれた歴史を物語っていていいと思いました。

敷地の入口に水槽があり、その前にパドックがあって、奥に「人馬一体の家」があるという関係です。このアプローチがいいですね。田瀬さんが描く「序破急」の「序」です。入口に立って広角レンズで見ると、その全体が納まって見えます。パドックの手前に、馬が水を飲むための木の水槽があります。清水が流れています。耳を澄ますと、その音が聴こえます。静寂を破って、馬が嘶きました。

アプローチからパドックと「人馬一体の家」をのぞむ

パドック

「人馬一体の家」の建物に入ると、それほど強い臭いではありませんが、馬の臭いがプーンとしました。田瀬さんは、馬と親しくなると、この臭いがたまらなく恋しくなるといいます。

- 馬の水場

- 「アオゲラホール」

この施設には、現在6頭の馬がいます。「人馬一体の家」の馬房には、そのうち3頭がいます。あとの3頭は、牛小屋を改造した「アオゲラホール」と呼ばれる建物の下階にいます。このホールのすぐ隣にサイロがあります。

この建物群に向かう道は、左側に低い土手があって、右側は緩斜面があって、緩やかな登り道です。ここで「序破急」の「序」が破られて、もう一つの世界へと誘われます。朝、この道を馬が散歩していました。軽く首を上下させながら、ゆっくりと登って行きました。その馬の背に朝日があたっていました。

馬が最初に家畜化されたのは、ウクライナだとされます。6000年前に遡ります。馬と人は、それから今日まで交情を重ねてきたわけですが、馬にとっては、今ほど受難な時はないといわれます。競走馬や映画のロケ以外に用いられることは少なく、日常から馬が消えてしまいました。サラブレッドだけが馬だと思っている人が少なくありません。あるいは、馬刺をイメージする人もいるかも知れませんが……。

「アオゲラホール」の下階にある馬房

わたしは小さい頃、京都の東山に住んでいましたが、山を越えた山科から馬がやってきて、道に糞を落として行ったことをよく覚えています。その頃の山科は、水田と野菜畑があり、家が散在していました。馬体験ということでいえば、木曽の奥村山荘を訪ねた折に開田高原に行き、木曽馬を見たことがあります。北海道の帯広で道産子を見た時には、その胴体の太さに目を丸くしました。けれど、日常に馬があるかというと遠い存在でした。

行き詰った人間社会を考えると、馬の存在は大きいと言われます。馬は、動物介在活動(ホースセラピー)のコア的な存在になると言われていますが、現実的には、まだとてもそんなふうではありません。しかし、ここに来て馬に接していると、じきにそんなことになるのでは、と思えてきます。実は、この施設の狙いはそこにあって、今の6頭を100頭にまで増やす計画が立てられています。

カナダのオタワで、日加の住宅に関する国際会議があって、日本からの発表者としてそれに参加した折、街で騎馬警官隊を見ました。女性の警官が馬に跨っていて、それはそれは頼もしい姿でした。馬が嘶くと、それを囲む人々は拍手をして喜びました。するとまた馬が嘶きました。人々の顔は満面喜色に溢れていました。

「アオゲラホール」横のサイロ

馬は交通法規上、車両として扱われるそうです。たとえば遠野市に騎馬警官が登場しても障害はないとのこと。この秋に、NHKで司馬遼太郎の『坂の上の雲』が放映されますが、主人公の一人である秋山好古は、日本陸軍の騎馬隊創始者です。馬に乗るシーンがたくさん出てきます。それにヒントを得て、騎馬警官を街に配する自治体が現れたら、それは大きな話題となり、観光資源になることでしょう。

田瀬さんは「馬は、日本で飼える最大のペット」だと言いました。馬の脳化指数は高く、長期記憶に長けており、おいしい食べ物をくれた人間の顔を、よく覚えているそうです。

田瀬さんの話は、前には遠い話でしたが、長渕剛の長女である長渕文音さんが映画デビューした『三本木農業高校、馬術部〜盲目の馬と少女の実話〜』をDVDで見たり、木下順二が書いた『ぜんぶ馬の話』(文春文庫)を読み、そして今回QMCHを訪ねてみて、自分にも段々と理解できる話になりました。

この施設で飼育されている馬は、オーストリア・チロル産のハフリンガー(Haflinger)種です。故郷はイタリア北部の小さな村で、ハフリンガーという名称は、地名のハフリング(Hafling/イタリア名Avelengo)から付けられました。

用途は、乗用、輓用(車や舟を引く馬)、駄載(荷物を載せる馬)用とされます。栗金色の毛並みで、尾とたてがみは白に近い淡色です。山岳トレッキングに付き添う馬としては最適の馬だそうです。

普段、馬を見慣れないので大口は叩けませんが、とてもきれいな馬でした。

馬の写真いろいろ

人馬一体の家

「アオゲラホール」の方から本館と「人馬一体の家」をのぞむ

永田さんが設計された「人馬一体の家」は、通路と作業スペースを兼ねた土間があり、馬房があり、QMCHのオフィスがあり、ゲストルームがあり、という構成です。「人馬一体の家」には6人、本館の建物には10人が泊まれます。

「人馬一体の家」の建物の平面を見ると、少しだけL字型になっていて、永田さんは、だからこれは「南部曲がり家」だといいます。

「人馬一体の家」

通り土間

「南部曲がり家」の「南部」は旧南部領を指し、「曲がり家」は、一つ家屋に人間と馬が暮らす形式のもので、L型を描いていたことから、そう呼ばれました。

稲作の北限とされた南部藩は、江戸時代の冷涼な気候条件ということもあって、しばしば凶作に見舞われました。有名な三閉伊一揆は、三陸海岸から遠野を包んで行われた江戸期を代表する大一揆でした。南部藩の租税の取り立ては厳しく、しかも細かいものでした。家屋一個に租税が掛けられ、馬小屋があると、二棟分として税金を納めなければなりません。「南部曲がり家」は、この租税取り立てから逃れるために馬小屋をくっつけたのが始まりとされます。

しかしながら、竈の暖は馬小屋の方に流れるように工夫されていて、金銭面だけでない関係が、そこで醸成されました。馬は、家族も同然の扱いを受けたわけですが、それは人間からというより、馬の持つチカラが働いてのことでした。「南部曲がり家」のように、馬と人が同じ屋根の下で水準高く過ごす家は、世界的にも珍しいそうですが、永田さんが設計した「人馬一体の家」は、そんな意思を受け継ぐ建物といえます。

「人馬一体の家」は、かつての「曲がり家」がそうであったように、人と馬が一体となった建物であると同時に、田と畑、草刈り場、山林、放牧地、駒形神社と馬溜りといった循環・連続系が、人と馬と農業のつながりを生んでいます。建物だけでない世界があって、だからこそ建物が持つ役割があるという関係が、そこに見られるわけで、このことを見落として、建物だけをあれこれいうことはできないと思いました。

わたしは2階ゲストルームに泊まりました。

このゲストルームは、永田昌民の、いつもの設計のクオリティが保たれています。永田昌民が醸し出す空間は、重ねられた設計の練度がものをいって、いつの場合も安定的ですが、開口部の切り取りによる外の景色によって固有性を浮き出たせています。

ゲストルーム室内

ゲストルームの窓からは、本館と、「アオゲラホール」へと向かう登り道がのぞまれます。朝の馬の散歩は、この部屋から見たのでした。それらの向こうに小高い山がのぞまれます。この窓は、けっして大きくありません。永田さんの開口部の扱いは、記憶の中ではいつも大きいのですが、実際のそれは、壁の方が面積を占めていて、壁によって抑えられることによって、窓が開放されます。永田昌民の設計の絶妙さは、そこにあるということを、わたしは趙海光さんからお聞きして、今まで見てきた永田さんの建物を思い起こし、なるほどそうだよな、と思ったのでした。

けれど、このゲストルームは、いつものそれとたった一つ違うところがあります。それは、時折上がる馬の嘶きです。最初はびっくりしましたが、段々とそれが耳に慣れて、あゝ自分は馬と一緒に、一つ屋根の下に過ごしているのだということが実感されてきます。

ゲストルームには、一泊目は一人だけで、二泊目は永田さんがロフトに、ぼくと趙海光さんにはベッドが与えられました。階下に馬がいて、三人してすやすやと眠りにつきました。

本館の建物

「人馬一体の家」の奥に、QMCHの本館(パイロットハウス)があります。10年前に建てられました。施設全体のリビング・ダイニングがあり、最大10人が泊まれる3つのゲストルームがあります。

建物は単純な切妻の平屋の建物ですが、内観のヴォリュームは大きくて、ドマリウム(土間のアトリウム)を介した西側は、横長に大きな窓が放たれ、外は花を咲かせる樹木が配されていて、その向こうは斜面になっています。この斜面の向こうに、なだらかな稜線を持つ山が見えます。ドマリウムには、イロダンロ(囲炉裏の機能を持つ暖炉)があって炎を楽しむことができます。建物の内装、家具、照明器具は、遠野産の天然カラマツが用いられていて、建築から10年を経て、いい色合いになっていました。

外壁は、本体の外壁とフレキ板の間に隙間が置かれて、地元に自生するツル植物(ツルマサキ)が育っています。設計は、高木雅之さんが担当されました。

西側の窓から外を見る

本館(パイロットハウス)外壁を這うツルマサキ

建築は、本館、「人馬一体の家」共に、地元の林崎建設の林崎俊勝さんが担当されました。林崎さんは、建物だけでなく、道路を敷いたり、水を引いたりと、この施設全体に関わっておられて、こういう人がいて、環境が造られ、また保たれているのだと思いました。

高い側のダイニングから土間をみる

- 高い側のダイニング

- 暖炉の炎、暖炉の道具

これらの建築群から始まる「田園ルネッサンス」(ルーラルエコロジー)の構想力は、度外れています。

木下順二は、『馬への挽歌――遠野で』(月刊『旅』1968.10月号)の中で、遠野は穴(トンネル)が開けられるまで、どこに行くにも峠を越えなければならず、その峠道は10もあって、馬が果たした役割の大きさを書き、また遠野人と馬との交情について書いています。戦後、遠野の近代化が進み、全国どこへ行っても見られる地方都市と同じようになってしまい、遠野に見られた「怪異な心象も人々の心の中からやがて姿を消して行った」と書きました。タイトルにあるように、木下にとって、それは「挽歌」でした。

QMCHにおける取り組みは、新しい試みでありますが、その蘇生を意味しているように思いました(続く)。