びおの珠玉記事

第196回

海から山を思う漁師・海子丸さんの一本釣り鮮魚

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2010年02月09日の過去記事より再掲載)

細井さんの船・海子丸

森里海連環学実践塾で訪れた対馬で、一人の漁師さんと出会いました。

「海子丸」の細井尉佐義さんです。

海子丸は一本釣漁でブリやサワラ、アジ、サバ、マハタなど四季折々に旬の魚を、釣りにこだわり漁を行っています。

そちらの紹介をする前に、なぜ「びお」で対馬の魚をとりあげたのか、説明させてください。

対馬の海も悲鳴をあげている

細井さんは、対馬の北・上対馬町で漁業を営んでいます。

暖流・対馬海流と寒流・リマン海流がぶつかり合う、日本有数の恵まれた漁場といわれています。リアス式海岸による複雑な形の湾も、多様な魚種を育む環境です。

外部から訪れた我々は、自然が豊かでいいところだなあと、のんきに考えていました。

しかし、細井さんは「自然が豊かにみえる対馬であっても、資源の枯渇は年々すすんでいる」といいます。

森林に恵まれ、海に囲まれ、自然が豊かに思える対馬ですが、一旦雨が降れば、ほんの数ミリの雨でも川は濁り、50ミリも降ろうものなら、湾は真っ茶色に染まってしまう、というのです。

本来、山・森林には保水力があります。森林に多い、有機物が多く含まれた土は、保水力も高く、降った雨は、一度に川に流れ込まずに保水されます。

自然林や、手入れされた人工林では、適度な日照が好陽性の地被植物を育て、それらにより土壌の保水力も高まります。しかし放置林の植物相は乏しく、土壌の保水力も弱いといわれています。

一見自然が豊かな対馬でも、手が入れられずに放置されている人工林も多く、それによって降った雨は土を削りながら海に流れ込むのです。

湾が汚れれば、ワカメやカジメなどの海藻の生育に支障をきたします。海藻類が育たなくなれば、やがては磯焼けを引き起こします。

対馬で漁師をはじめて8年、その間にも年々資源の枯渇を肌で感じているそうです。

細井さんは、漁師の立場から、先日開かれた「対馬から”林業再生”を考える」シンポジウムに参加し、客席から、そういった発言と、つらい現実だけでなく、次の世代に貴重な自然を残す大切さと、そのために何が出来るのかという話をされました。

海子丸さんから届いた魚

C.W.ニコルさんに学ぶ

アファンの森にて皆と

左が細井さん

細井さんが、海に生きながら山を思う背景には、C.W.ニコルさんとの出会いがありました。

ニコルさんは、一見自然豊かなようで、生態系のバランスを崩してしまった山をなんとかしたい、という思いから、長野の荒れた里山を購入し、「アファンの森」と名付け、森林と自然の再生を実践し、訴えていく場をつくりました。

サラリーマンだった細井さんは、荒廃する自然を前に、このままではいけないと発起し、脱サラしてアファンの森で学び、そこで奥様になる女性とも知り合い、8年前から対馬で漁師をはじめ、一本釣りにこだわって漁を行っているという異色の経験の持ち主なのです。

C.W.ニコルさんと久しぶりの再会

そのニコルさんが、対馬にシンポジウムでやってきました。細井さんはかつての師のシンポジウムに、周辺の漁師を誘って駆けつけてくれました。そこで、先のような発言があったのです。

漁師仲間でも、危機意識のある人もいれば、いつまでも資源に恵まれたままだと思い込み、海を守ることに興味を示さない漁師もいるとのことです。

森の仕事も、海の仕事も、時間のデザインをしなければならない時代です。そして、海は海だけでなく、山は山だけでない、それぞれに関連した問題が起こっているのです。細井さんは、こうしたことにいち早く気づき、活動している尊敬に値する人だと感じました。森里海連環の実践者として、「びお」でも応援したいと思っています。

対馬直送、一本釣りの魚をいただく

細井さんは、次の世代にきちんとしたものを残していくことが大事だと語ってくれました。自分の仕事でいうのなら、それは美味しい魚がとれる海を残していくことだ、と。

細井さんの「海子丸」から、対馬の魚を直送で一本釣りの魚を買いました。

美味しくいただきました!

今回の鮮魚は、目鯛(メダイ・ダルマ)、笠子(カサゴ・ホシカリ)、鮴(眼張・メバル)、連子鯛(レンコダイ・キダイ)です。

それに加えて、試作中の西京漬け、「寶凪漬け」も送っていただきました。

編集部で調理して、美味しくいただきましたので、レポートします。

メダイ

- メダイの天ぷら

- メダイの煮付け

大きい目が特徴の、スズキ目の魚です。青色の目が神秘的で、とても印象的な魚です。体は赤褐色から黒褐色で、全長90cmほどになります。稚魚は流れ藻に付いて表層で暮らし、成長するにしたがい水深100~400mの底層に移動します。脂肪が多く、白身で冬においしい魚です。びお編集部のある静岡県浜松市では、流通しているのをほとんど見かけませんが、静岡県でも沖合では釣りの対象魚となっているようです。粘液によるヌメリが多く、処理がちょっと大変な魚ですが、その味はなかなかのものです。細井さんのおすすめは、ジューシーというフライでしたが、今回は刺身と天ぷらでいただきました(スミマセン!)。

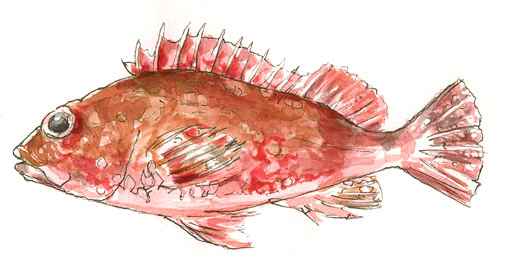

カサゴ

体長は20〜30cmくらい、目と口が大きく、目の近くがへこんでいて黒ずみ、頭部に鋭いトゲがたくさん並んでいてごつごつしているのが特徴です。浅場にすんでいるものは黒褐色が多く、深場にすんでいるものは赤みが強いなど、すんでいる場所や水深によって体色が変わります。江戸時代には勇ましい姿が武家に好まれ、端午の節供の祝いに欠かせない魚だったといいます。

昔は大衆魚で、磯釣りの対象魚としてどこでもよく釣れましたが、最近は漁獲も少なく、高級魚となっています。

煮ても揚げてもうまいカサゴですが、せっかく鮮度のいいものが手に入りましたので、今回は刺身でいただきました。メダイとはまったくことなる淡白な白身で、これは絶品です。

アラは味噌汁に。いいダシが出て、アラもスミズミまでしゃぶるように食べてしまいました。

沖メバル(ウスメバル)

沖メバルの丸ごと煮付け

俗に言うメバルよりも色が赤く、沖合にいることが多いので沖メバルと呼ばれるそうです。全長35cmほどで、体側の上半部に5~6本の茶褐色の斑紋があります。また、眼に黄金色の光沢があります。稚魚は流れ藻に付きますが、成長にともなって水深40~150mくらいの岩礁域に移ります。身は滑らかで白く、適度に脂があります。

これは丸ごと煮付けていただきました。煮魚には生姜がつきもののように思われますが、鮮度の高い魚なら、生姜などなくても美味しくいただけます。今回は、酒と醤油とみりんだけ、水なしで煮てみました。結果は正解。身崩れしやすい魚ですので、扱いは慎重に。

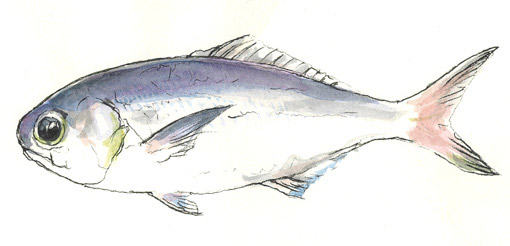

レンコダイ

レンコダイの塩焼き

全長20~30cmくらい、体色は橙赤色で、体側背方に3つの黄色斑があり、吻部も黄色です。大陸棚縁辺域の水深100~200mの底層付近にすんでいます。

塩焼きが最高、という細井さんのおすすめにしたがって、丸ごと塩焼きにしてみました。鯛の塩焼きというと、結婚式などでいただくものが多く、正直イメージがよくなかったのですが、そうした養殖の真鯛と比べてはいけませんでした。これはうまい! これは私、サヅカが家に持ってかえっていただきましたが、自分の感想としては、今回の鮮魚の中で一番でした。ありがとうございます!

こだわり材料だけで作られた寶凪漬け

- 寶凪漬け

- 上からアナゴ、サワラ、ブリ

こだわりの西京漬け、寶凪漬けの試作も送っていただきました。無添加の味噌、対馬の塩とはちみつをつかった逸品です。対馬はニホンミツバチが住む島で、今回のはちみつも、近所の方にわけていただいた、収穫してすぐのものだそうです。

ブリは特に甘みを感じ、照り焼きや煮物で味わうのとは違う、いままでに食べたことのないような味でした。

アナゴの西京漬けは、スタッフ一同はじめてで、今回はこれが一番人気でした。アナゴというと醤油ベースのたれで食べることが多かったのですが、味噌は醤油ベース以上に合うのでは、と感じました。

サワラは西京漬けとして一般的な魚です。今回の魚の中では、一番肉厚につくられていて、そのせいもあってか薄味で、あっさり味を好むスタッフに人気でした。

味噌漬けは焼くときに焦がしやすいので要注意。よい材料と、時間と手間とがかかった逸品でした。

海子丸さんは、今日も沖へと走らせています。