びおの七十二候

第63回

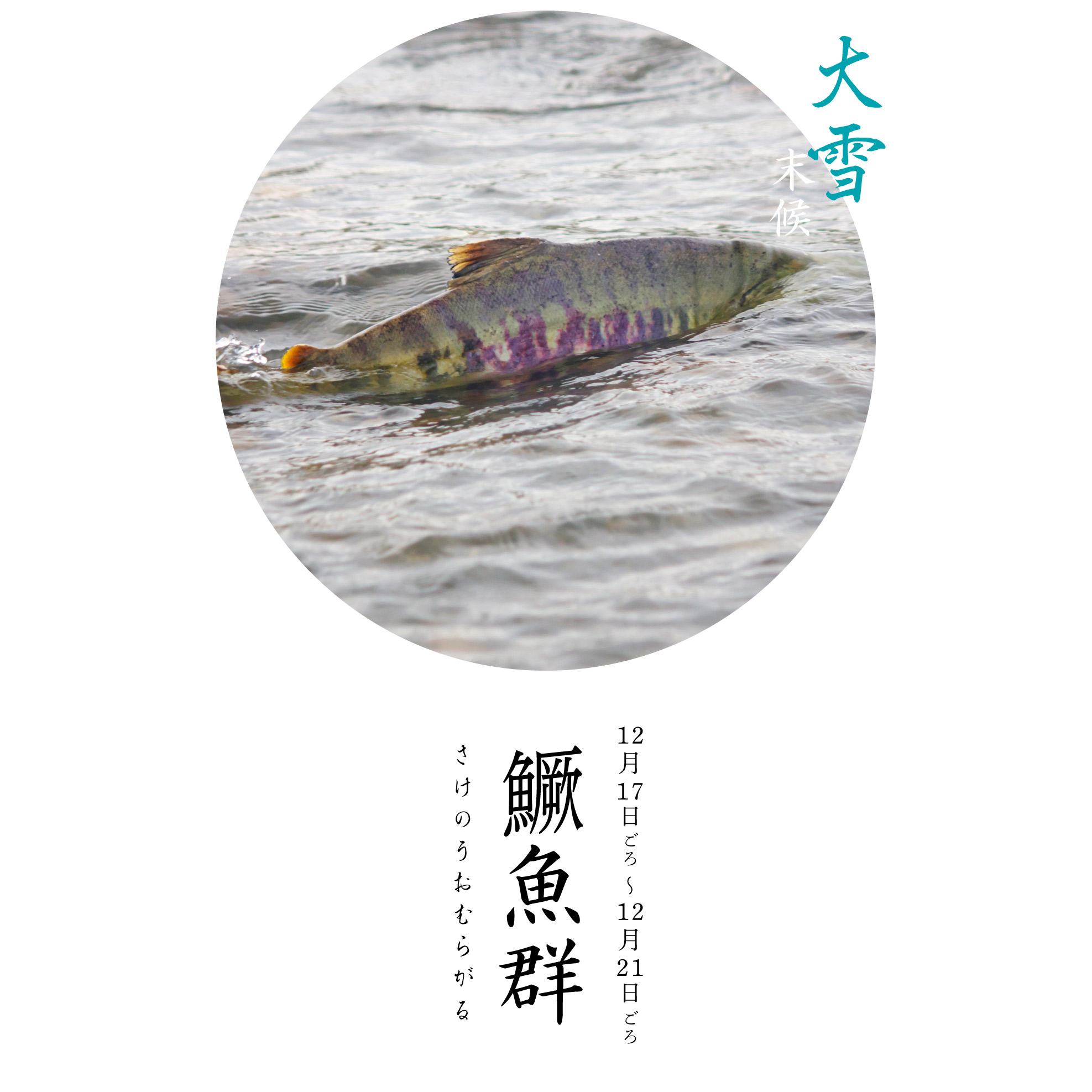

鱖魚群・さけのうおむらがる

鱖魚群と書いて、さけのうおむらがるといいます。鮭が群れをなして川を上っていく頃をいいます。鮭の遡上は9月に始まり1月中旬まで続きますが、何故、12月中旬にこの時候を持ってきたのか、よく分かりません。

それで「鱖」という漢字を調べてみました。そうしたら、「鱖」とは、中国では石桂魚と呼ばれる淡水魚のことをいい、やはり鮭と一緒に群れて泳ぐ魚だそうです。中国の暦が日本に入ってきて、「鱖」の代わりに、群れで遡上する鮭を充てたようです。

鮭は、冬に川で産まれ、春になると稚魚が川を下り、アラスカ沖で育ち、4年後に1万数千kmもの長い旅をして、産卵のために産まれた川に戻ってくるといいます。このプロセスというか、実相、実態はまだよく解明されていません。

稚魚が何故アラスカ沖に向かうのか、その理由はニオイではないかといわれていますが、一体全体、自然の摂理がどう働いているのか、専門家の本を紐解くと、その微妙が分かるには研究の余地がたくさん残されているといいます。気候変動が大きく生じた場合、鮭のセンサーに、果たして影響が生じないかどうか、そのあたりも危惧されます。

鮭は、産卵・受精後、産まれた川で亡くなります。この産卵と死亡の模様をテレビでみると、生物界の営みとはかくも凄惨なものかと思います。しかしながら、人間は核を作ったり、戦争したりして、種の保存に、鮭より熱心でないなぁ、と思います。

それで、七十二候を綴っていて感じるのですが、冬に向う時期は段々と書くことがつらくなることです。次節は冬至です。そこから春に向かって転じていくのだろうな、と思いますが、そこまでは冬の厳しさが身に沁みる方向にばかり動いています。

でも、12月のこの時期にも暖かな日があります。小春日和の日です。

つい先だって四国に仕事があって赴き、高松から小豆島を訪ねた日が、ちょうどそんな日でした。

その日のテレビの天気予報は、10月中旬のぽかぽか陽気になるとのことでした。そんな陽気の日に、オリーブの島・小豆島を訪ねるなんて、しあわせ者だと思いました。少しばかり浮ついた気分で、「調べるカタログ」の武山倫さんに電話したら、彼はちょうど「超長期住宅先導的モデル事業」のマニュアルをとりまとめている最中で、「いいなぁ、いいなぁ」といいます。気づかいが足りませんでした。ごめんなさい、倫さん。

しかし、それにしても小春日和と小豆島は、よく似合っています。

小豆島といえば『二十四の瞳』で知られています。わたしは小学6年生のときに壷井榮の原作を読み、高峰秀子が大石先生を演じた木下恵介監督の映画もみています。

『二十四の瞳』の舞台となった分校は、高松から高速船で降り立った土庄港とは、遠く離れていますが、この平和で、おだやかな気候を持つ島に、戦争の影が忍び寄り、二十四の瞳を曇らせ、人々をずたずたにして行くさまが、いっそう悲劇性を奏でたことを思い出しました。

黒澤明監督の映画は、タテ(垂直)の画像という印象が濃く、それに対し木下恵介の映画は、『笛吹川』にしても、『カルメン故郷に帰る』にしても、ヨコ(水平)の画像という印象を持ちます。それを最も表わしたのが『二十四の瞳』だったように思います。

分校から見下ろす瀬戸内海は、ヨコに広い画像によく似合っていて、『野良犬』や『七人の侍』など、黒澤の画像にみられる、追い立てられるような、せかせかした感じはありません。あの水平の画像は、瀬戸内海の海と、小豆島の風景と一緒で、どこまでもヨコに広がっていて、春の陽だまりのようにおだやかなものでした。

木下恵介は、晩年、奥浜名湖に別荘を持っていましたが、そこから見える浜名湖と三ケ日の風景は、鏡のようにおだやかな湖面があり、丘陵はミカンでオレンジ色に染まり、小豆島とよく似た風景です。木下恵介は、浜松の出身(建築家の村松篤さんと一緒の高校です)ということもあるのか、こういう風景を好んだようです。

『二十四の瞳』も、『喜びも悲しみも幾年月』も、木下作品の基調に流れるのは、おだやかな平和の光景であり、そこに戦争や台風など、大きな力が襲ってくることによる衝撃とその葛藤が、ドラマを構成しています。基にあるのは、あくまで平和な小豆島であり、岬の灯台なのであって、それをこころから大切に思う気持ちが、あれらの映画の背景というか、通底に流れています。

さて、俳句に親しむものなら、小豆島土庄といえば、尾崎放哉です。しかし、放哉がこの島にいたのは、亡くなる前の8ヶ月間だけでした。しかし、この8ヶ月間に、放哉は3000句を詠みます。

放哉が、小豆島で詠んだ句を選びました。

まあ、何はともあれ、放哉の句を詠んでみてください。

いつしかついて来た犬と浜辺に居る

さはにある髪をすき居る月夜

漬物石になりすまし墓のかけである

咳をしても一人

とんぼが淋しい机にとまりに来てくれた

ビクともしない大松一本と残暑にはいる

障子あけて置く海も暮れ切る

足のうら洗へば白くなる

自分をなくしてしまつて探して居る

竹籔に夕陽吹きつけて居る

鳳仙花の実をはねさせて見ても淋しい

入れものが無い両手で受ける

雀が背のびして覗く俺だよ

月夜の葦が折れとる

墓のうらに廻る

あすは元日が来る仏とわたくし

夕空見てから夜食の箸とる

枯枝ほきほき折るによし

霜とけ鳥光る

お菓子のあき箱でおさい銭がたまつた

あついめしがたけた野茶屋

肉がやせてくる太い骨である

一つの湯呑を置いてむせている

白々あけて来る生きていた

これでもう外に動かないでも死なれる

バケツー杯の月光を汲み込んで置く

暗がり砂糖をなめたわが舌のよろこび

とんぼが羽ふせる大地の静かさふせる

児の笑顔を抱いて向けて見せる

口笛吹かるゝ四十男妻なし

呼び返して見たが話しも無い

ゆっくり歩いても燈台に来てしまった

水平線をはなれ切った白雲

色々思はるる蚊帳のなか虫等と居る

店の灯が美くしくてしゃぼん買ひにはいる

新らしい釘を打って夏帽をかける

まっくらなわが庵の中に吸はれる

庭をはいてしまってから海を見ている

飽く迄満月をむさぼり風邪をひきけり

さあ今日はどこへ行って遊ばう雀等の朝

盆休み雨となりぬ島の小さい家々

島の土となりてお盆に参られて居る

すさまじく蚊がなく夜の痩せたからだが一つ

放哉の句、いかがですか。「五・七・五」の俳句が、俳句だと思っている人は戸惑うことでしょう、季語はありません。そうした俳句を有季定型句(定型律)というなら、こちらは定型の律を破り三句体の均衡を無視した自由な律格で構成され、自由律句と呼ばれます。破調とも呼ばれます。十七音より短いものを短律、長いものを長律と呼ぶこともあります。

短歌では前田夕暮、俳句では河東碧梧桐・荻原井泉水らが提唱し、川柳へも波及しました。前に山頭火の句を紹介しましたが、山頭火と放哉は、自由律句を代表する俳人で、「動」の山頭火に対し、「静」の放哉と並び称されます。

心の動きをそのまま自由に、かつ自然に表現すると考えられがちですが、一句一律、内容に即した律(内在律)を持ちます。「〜たり」「〜けり」「〜かな」など、古典的な言葉遣いが避けられ、現代口語で表現するのも特徴の一つです。

さて、今回わたしは、放哉が、人生の最後にたどり着いた小豆島土庄、西光寺・南郷庵を訪ねました。今ある南郷庵は、放哉が亡くなったあと、一度、建物が朽ちてしまい、1994年に尾崎放哉記念館として復元されたものです。

この日は、休館日ということで、庵——記念館は、生憎閉まっていました。

という句は、この庵で詠まれたものですが、庵を訪ねて分かったことは、ここから海はみえない、ということでした。期待が見事にはずれました。けれども、逆にそのことが放哉を理解する助けになりました。

いうならそれは、芭蕉が雨の出雲崎で、「荒波や佐渡に横たふ天の川」と詠んだのと同じことで、放哉には部屋から暮れ行く海がみえたのでしょう。それでいいのです。文学は、虚構を通して、事象と心象をリアリズムするのですから。

放哉が詠んだ、〝二抱えもあろうかという大松″が南郷庵の庭先にありました。これは、ほんとうに二抱えもある、立派な松でした。この事実と虚構のないまぜがいいですね。

この庵に移り住んだ最初の日に、放哉は

と詠みます。

放哉の墓は、この南郷庵に隣接する共同墓地の高台にあります。

この共同墓地は、全体がすり鉢状になっていて、下から見上げると、巨大な石の壁のようです。無縁仏もたくさんあり、それがピラミッド状に築かれていました。その底、ちょうど入口にあたる場所に、まるで銭湯の番台のような感じで放哉の庵がありました。この墓地のお世話をするという名目で、放哉は小豆島にやってきたのでした。

芭蕉や、幾多の俳人、あるいは墨客が庵に身を寄せる、という感じはなくて、ここでの放哉は、孤独であったであろうことが想像されました。

というのは、墓地のなかにぽつんと庵が置かれているということもありますが、それは放哉その人の俳句に由来することでした。五・七・五がなく、季語がなく、古典的な言葉遣いのない放哉の句は、誰にも詠めそうで、さにあらず、真似しようにも真似しがたく、人寄りは期待できないからです。簡単にいうと弟子が集まらず、まったくもってお金のとれない俳人です。

放哉の句は、放哉だけのもので、短律の放哉の句が持つ緊張と弛緩は、独特のものとしかいいようがありません。かくして放哉は一人庵にいて、

と詠むのです。

放哉が亡くなったあと、山頭火が墓を訪れました。この黒衣痩身の俳人が、船に揺られて小豆島にやってきて、一人、放哉の墓の前に立ったことを想像すると、それはまったくのところ、放哉にふさわしい訪問者だったように思われます。地元の有力者が山頭火を取り巻き、たくさんの僧侶たちによって読経されることは、放哉や山頭火には、およそ似つかわしくありませんので。

放哉の墓前は花と酒が絶えない、と何かで読んだことがありましたが、果たしてそこには、花と酒が墓前に置かれていました。だけど太宰治の墓のように、花で囲まれというのではなくて、それは寂しい花でした。お酒も缶ビール一本だけでした。けれども、この墓に立つと、西光寺の三重の塔(誓願の塔)が正面に見えて、その向こうに皇踏山と大きな空がみえます。大きな空に一片の雲が浮かんでいました。

放哉の墓へと向かうときは、石、石、石なのですが、お墓に立ち、振り返ると三重の塔と、きれいな稜線を持つ山と大空が目に飛び込んできて、この無機質な石の塊と、遠望される風景――虚空とのパースペクティブが放哉なのだ、と思いました。

放哉は、この墓地の入口の庵にいて、肺結核を患い、喉の粘膜が炎症を起こして食事が摂れなくなり絶命するまで、放哉は詠み続けました。その壮絶な死を看取ったのは、隣家の老婆ただ一人でした。享年41歳。

尾崎放哉は、1885(明治18)年に、鳥取県邑美郡吉方町(現在の鳥取市吉方町)に、鳥取地方裁判所の書記官の次男として生まれました。放哉は早熟で、14歳にして俳句を始めます。子どもの頃、自分の周囲を屏風で囲い、一人で読書をするのを好んだというエピソードが残されています。

県内の中学校を出たあと、東京の第一高等学校(一高)文科に入学、そのあと東京帝国大学法学部に入学し、卒業後、通信社に入社しますが、一ヶ月で退職。その後、生命保険会社に務めますが罷免されます。次の会社でも罷免され、知恩院塔頭常称院の寺男となり、須磨寺大師堂、福井県小浜常高寺へと移り、そうして荻原井泉水の紹介により、小豆島霊場第五十八番札所西光寺奥の院南郷庵に入ります。

放哉は、死の3年前に実社会と離れますが、禁酒の誓約をして就職するものの、それを破って罷免され、会社勤めを3度失敗しています。放哉の性格は狷介、偏向的で、泥酔を繰り返し、酒を飲むと暴れました。何しろ東大法科卒です。しかし放哉は、東大法科卒を唾棄すべき存在とし、侮蔑の対象にして悪たれをつきました。この自己矛盾に気づかず悪たれつく放哉は、始末に負えぬ厄介な人だったと思います。そこに酒が入ると、巨大な憤激がエネルギーとなって迸るわけですから、とても一緒にいられないと思われ、どこでも放逐の憂き目に遭いました。

放哉は満州で再起を試みますが、前年に発病した肋膜炎が悪化し、現地の病院に2ヶ月入院しました。帰国後、妻から離縁されます。

今日一日の終りの鐘をききつつあるく

妻が留守の障子ぽっとり暮れたり

海が明け居り窓一つ開かれたり

灯をともし来る女の瞳

海は黒く眠りをり宿につきたり

つめたく咲き出でし花のその影

休め田に星うつる夜の暖かさ

放哉にも、こんな日々がありました。

妻から離縁された後の兵庫・須磨寺時代へと移ります。

放哉の自由律俳句に磨きがかかったのは、須磨寺時代でした。妻に離縁された哀しみが、より透明な句へと純化されます。

放哉に残されたのは、中学から続けてきた俳句だけでした。

しかし、病魔が放哉の身体を蝕みました。放哉は死期を予感したのか、萩原に「海の見える所で死にたい」と訴えます。

放哉は、井泉水を師と慕い、井泉水は放哉の最大の理解者でした。

井泉水は妻子に先立たれた後に、遍路巡礼で小豆島を訪れており、この時に知り合った島内の『層雲』句友に海辺の庵を探して欲しいと依頼していました。そこが、放哉の終の棲家となります。

放哉の句には、言い知れない孤独が漂っていますが、同時に、無常観が生む透明感、達観した洒脱味に満ちています。

放哉が亡くなって2日後、井泉水が訪れました。遺骨は、西光寺に埋葬されました。

戒名は大空放哉居士。辞世の句は

放哉の死の2カ月後、井泉水は放哉の冥福を祈って句集「大空」を刊行しました(文/小池一三)。

(2008年12月17日の過去記事より再掲載)