びおの珠玉記事

第104回

鰤の話2

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから珠玉記事を再掲載しました。

(2009年01月10日の過去記事より再掲載)

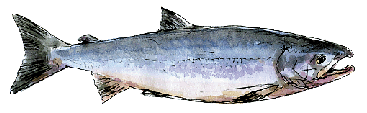

サケについて

アイヌ語の「シベ・ツ」は「サケのいるところ」を意味します。北海道の標津は、そのまま漢字が当てられた地名です。最近になって、北海道ではサケの化石や、古代人のサケ捕獲装置が発掘され、北海道で縄文文化が意外に広く分布していたことが判明しています。

北海道の縄文人は、海の魚を捕獲する術(漁具や漁船)を持っておらず、嵐の後に海岸に打ち上げられる貝類やオットセイを食していました。そのなかで、唯一サケは河川を遡上する海の魚でした。これを漁獲することで、彼らは貴重な動物性蛋白源にしました。

「びお」では、本州の縄文人の食が、主としてどんぐりや栗などのでんぷん食に依存していたのに対し、北海道の縄文人は、豊富な動物性蛋白質の摂取によって虫歯が少なかったことを特集(「静けさを取り戻した洞爺湖と噴火湾周辺」2008年8月18日)にて編みましたが、この影響は、サケが遡行する東日本の縄文人にもみられ、この季節的な溯上による定期漁獲物の存在は、縄文食文化の一つの基盤を成していたのではないかと考えられます。

後に、奈良時代の風土記や、平安時代の『延喜式』に鮭の食文化が記述されていることからも、それは裏付けられることです。

サケが故郷の川に還るのは、サケの胃袋が、氷河期に誕生した祖先の記憶を残しているからだという説があります。その説によると、サケは氷河が溶けた水の中で誕生し、そこには十分な餌がないので川を下り、餌が豊富な北の海に出て栄養を蓄えた後、祖先の川に還り、雪解け水の中で産卵します。

親魚は川を上っている間、餌を取りません。産卵期は免疫力が低下しますので、遡上中に水カビ病に感染し上皮が白く変色するサケもいます。赤色と黒褐色が混じったぶち模様となり、それはブナの木肌に似ていることから「ブナ毛」と呼ばれます。サケのあごの先端は鋭角的になり、それでもサケは流れに逆らって、なお泳ぎ続けます。産卵後、大半のサケは数日以内に寿命が尽きて死にます。凄まじいまでに「種の保存」に尽くす姿です。

海に出ないで、そのまま居残ったのが岩魚で、岩魚は餌の少ないところに生息したため悪食になりました。岩魚がアルプスの稜線を隔てることなく、日本海側と太平洋側の両方に生息するのは、それぞれの渓流に取り残されたからだといいます。

サケが川に戻って産卵することを知った人々は、いたずらに漁獲することを戒め、それを民話にして口承伝承しました。そうした民話は、岩手県の陸前高田市、遠野市、山形県最上町、寒河江市、庄内地方など各地に残されています。サケは、今でも好不漁の波がありますが、租税として用いられるようになると、安定的にサケを漁獲しないと困ったことになります。そこで安定的にサケを漁獲できる方法を追及するようになります。

ここにサケの回帰性に着目し、サケの自然増殖の方法を編み出した武士がいます。

三面川の鮭漁

越後国村上藩(今の新潟県村上市)の下級武士、青砥武平治(あおとぶへいじ)です。武平治は、村上藩を流れる三面川(みおもてがわ)に、本流をバイパスする河川を作り、帰ってきた鮭が安心して産卵できる「自然ふ化増殖システム」を考案しました。世界初の自然ふ化増殖システムといわれています。1808(文化5)年のことです。

また村上藩は、塩引きサケの製法も編み出しました。

「三面川塩引き」として、この伝統は今も守られています。塩引きサケに最も適した時期は、小雪が舞い、冷たいダシの風が吹く頃で、その前に作っても、暖かさで鮭がいたんでしまうといいます。村上の人は、三面川の鮭を「イヨボヤ」と呼びます。「イヨ(イオ)」と「ボヤ」は共に広く魚をさす方言です。村上ならではの言葉です。

こうしてサケは、東日本において食されましたが、サケは海岸部に住む漁民のものというより、生まれた川に還ってくる習性を持っているので、それが知られるにつれ各地でいろいろな漁法や捕獲のための組織が編まれます。

たとえば山形県の最上川では、上流部の真室川のさらに支流の鮭川が産卵河川となり、孵化事業は農民組織によって担われました。サケ漁は、秋から冬にかけての農閑期なので、稲の刈り入れが終わったあとの、彼らの格好の仕事になりました。

サケが還って来る川は、信濃川と利根川が南限とされ、それは寒流の親潮が届く範囲とされてきました。これは東日本沿岸とほぼ一致するのですが、最近では、サケの水産統計上の南限は鳥取県、太平洋側では利根川とされています。サケの住む海域水温は16度以下といわれますが、高温水に適応するサケも発見されており、サケが東日本だけのものと言い難くなっています。

福岡県の遠賀川を河口から50キロほど遡った嘉穂町に「鮭大明神」を掲額するサケ神社があります。境内にサケ塚があり、かつて遠賀川を上ってきたサケが葬られています。嘉穂町まで溯ってくるとサケはもう疲労困憊の状態で、それを嘉穂町の人は、神の使いとして迎えサケ塚に埋めました。

そうなると、フォッサマグナ説は一体どうなるのだ、ということになりますが?

新潟県はサケ文化圏が大半を占めます。越後平野の村々、十日町、六日町などの盆地、長野県の飯山、長野、上田、佐久、それから甲府、関東以東はサケ文化圏とされます。これはフォッサマグナ説と照応するのですが?

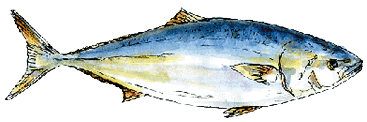

ブリについて

ブリは、温暖性の回遊魚で、北海道から台湾まで分布し、春夏は北上、秋冬は南下して回遊します。稚魚のモジャコは、流れ藻について波間に漂いながら動物性プランクトンを食べて成長します。ワカシやイナダといった若魚時代は沿岸に定住します。イナダ、ワラサになって回遊しはじめます。

日本海の場合、ブリは春の訪れともに東シナ海から対馬暖流に乗って佐渡海峡を北上し、夏の間は、餌のスルメイカなどを追ってオホーツク沿岸まで回遊します。10月に入ると、

津軽海峡で、まぐろで有名な大間の一本釣りが始まります。尻屋岬、尻労(ししかり)の網漁も始まります。しかし、この時期の漁場で獲れるブリは、脂の乗りは今一つです。11月に入ると南下して、青森県の深浦や、鯵ヶ沢の網で揚がります。でも、まだ寒ブリ本来の旨みというところまでは達しません。

水温が低下するとともに、ブリは越冬と産卵のため、さらに南下します。12月間近になって佐渡島の網にブリが入り始め、富山湾で獲れ始めて、いよいよ寒ブリのシーズンが本格化します。佐渡海峡や富山湾にやってくるのは、日本海の空に稲妻が走り、鉛色の重い雲が垂れ下がり、永い冬の訪れを告げる「ブリ起こし」と呼ばれる頃です。産卵のための栄養を十分に蓄えて南下してきたブリは、冷たくなった海水のなかで体内に脂肪分を増やします。この一番脂(あぶら)の乗っているブリの群を越中式定置網(台網ともいいます)で捕獲するのです。

-

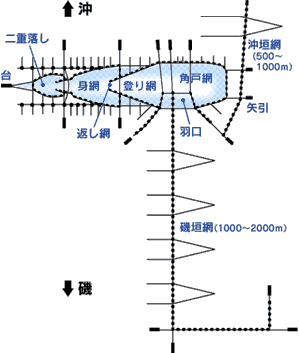

越中式定置網「大敷き網」

氷見市サイトより

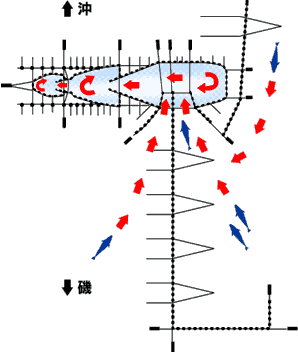

この漁法は、網をつねに一定の海中に敷設しておき、回遊する魚を待って漁獲する漁法で、魚群を根こそぎ獲らないパッシブな漁です。どの時季に、どのような場所を選んで泳いでくるのか、魚の習性を知り、潮の流れを読んで網を仕掛け、逸る気持ちを抑えてじっと待ちます。

この漁の起源を明らかにした貴重な研究をまとめた本が出ています。

『鰤網の村400年』(中野卓著.刀水書房刊)という本です。この本は、富山湾の西北にある能登灘浦庵村(現七尾市東部)において最初に行われ、それが越中氷見と佐渡両津に伝えられたといいます。

最初(1614年/慶長19年)、この定置網漁はクロマグロを捕る夏網として下ろされました。それがブリ漁に適していることが分かりました。最初に大量のブリが網に入ったときの震えるようなどよめきと、それを引き揚げたときの必死の形相が想像され、400年前のことなのに胸が熱くなります。

この網は、藁縄を編んでつくられた藁網によるもので、江戸時代末期には、藁網よりも細くて丈夫な麻糸を編んでつくられた「麻苧(あさお)台網」が用いられるようになります。

網の構造は、魚群の移動をさえぎって誘導する垣網と、その魚群が入る身網(袋網)によって構成されます。いかに魚が入りやすくさせ、逃げにくくさせるかがこの漁の基本です。こう見るとブリ漁は、川を溯るところを捕獲するサケ漁と比べ、大仕掛けであり、複雑であり、巧緻です。ブリは沖合を回遊する大型魚なので、漁業法が発達するまでは知られておらず、平安時代の記録にもほとんど登場しません。

つまり、その歴史は、近世以降、たかだか400年のものであって、縄文時代からあったサケ漁と比べると、ごく最近のことであり、両者の釣り合いはとれないのです。となると、人類が姿を見せる前のフォッサマグナ説は、実に疑い深いものになります。こうして伝説(俗説)はつくられるのかも知れません。

総理府の家計調査年報をみると、ブリの消費量の違いが、糸魚川と静岡を結ぶフォッサマグナによって分かれています。新潟県でも糸魚川平野、信州の松本、諏訪、伊那、木曾などの盆地、岐阜県の飛騨、美濃、そこから以西はブリです。それはフォッサマグナの影響というよりも、後世の伝説(俗説)の影響によるものと考える方が妥当性があります。

ただ、ブリ文化圏とされる松本は、サケが遡行する梓川が流れる明科に隣接しており、野麦越えや糸魚川から歩荷によってわざわざ運ばなくても、サケなら容易に手に入れられた筈です。にもかかわらず、松本はサケを正月に食する習慣を持ちません。ブリ文化を奉じます。これはこれで大いなる不思議です。

越後の年取りの晩は、『塩引き鮭』は付き物です。けれども、佐渡地方に限っては、それが当てはまりません。ブリ料理が正月の食卓にのぼります。佐渡は新潟(越後)なのに、ブリ文化圏の「飛地」とされます。

佐渡は、富山湾と並んで定置網漁で知られますが、先にみたように、それは近世以降のことです。そのように考えると、ブリ文化圏とサケ文化圏は、地理的というより、まさに文化圏としての属し方にあったとみてよいように思われます。

佐渡島は、海運における西回り航路の発達により、西日本や北陸地方の商人や船乗り達が持ち込んだ文化を持っています。さらには、京都から流された貴人達の文化や、佐渡金山により江戸から持ち込まれた武家文化など、さまざまな文化が溶け合って、佐渡島独特の文化が形成されました。そうしたなかに両津に定置網漁が持ち込まれました。佐渡は、ブリ文化圏の「飛地」なのではなくて、なるべくしてブリ文化圏を形成したのです。

サケ文化圏だ、ブリ文化圏だというものの、それは諸条件の重なりの上で形成されたものであって、結果のものです。まず魚がいなければ前提を欠き、またそれを産物にし得た漁文化と流通の形成、獲れたものを食する文化、あるいは人の交流(旅の者がもたらした影響は、その滞在期間の長さを含めて大きかった)や、領土を巡る争いによる地域間の相克など、諸々の影響もあったものと考えられます。それらがフォッサマグナ説と結びついたというのが真説ではないでしょうか。

ブリ・ハマチ最近事情

いい居酒屋に行くとブリの照焼きがメニューに入っていますが、それでも天然のブリとなると、なかなか口に入らなくなりました。市場に出回るブリは養殖物が圧倒的です。

1キロのブリを養殖するには8キロのイワシやサバが必要とされます。一般的に、動物は成熟期に達すると成長が止まります。ブリになる前のハマチまでの成長は早いけれど、そこから先の成長速度は落ちます。市場に出回っているブリと称されるものは、実はほとんどは60~80センチ、3キロ前後の2年ハマチといわれており、1mを越える4年物の養殖ブリが市場に出回ることは、まずないと考えた方がいいようです。

作家の高橋治さんが月刊『文藝春秋』に『ハマチ養殖亡国論』(『海そだち』集英社文庫所収)を書かれ、大きな話題になったことがあります。ハマチに与えられる餌によって、海底にヘドロが沈殿し、養殖網に使われる薬剤による魚体への汚染、病気予防のための抗生物質残留などが取り上げられ、それは「海のブロイラー」だとして、海を汚す「亡国」だと指摘しました。

その頃、「風邪をひいたらハマチの刺身を3切れも食べれば治る」という噂がまことしやかに流れました。当時、背骨が曲がるハマチの奇形が発生したりして、その原因として、毒性の強い薬剤であるTBTO(トリブチルスズオキシド/現在は製造禁止)の投与がマスコミで取り上げられました。この当時の影響は、今でも尾を引いていて、ときどきwebで「風邪薬」云々が話題にされています。

ハマチは、狭い養殖用のプールにぎっしりと詰め込まれて養殖されるので、病気が発生すると一斉に感染します。当然、背骨が曲がったり、目がなかったりするハマチもいたりします。それを避けるために、抗生物質が投与されたのですが、これに批判が集まったため、現在は動物性医薬品という形で使われています。エサとして与えられる抗生物質はゼロのところもあります。いかにも抗生物質の使用量を減らした感じがしますが、実際は医薬品として使われています。

ハマチに使われている医薬品は、「サルファー剤6品目20種類、フラン剤7品目16種類、抗生物質5品目10種類、合成抗菌剤3品目4種類合計21品目50種類が使われていると言うのだ。サルファー剤・フラン剤など薬事法で獣医師の処方箋なしには購入できないものも多く含まれているが、水産用医薬品というと、一切の規制を免れると言う」(ブログ「団塊・熟年いいたい放題」より)。

養鶏場のニワトリや、牧場のウシは抗生物質の投与が当たり前で、居酒屋の活魚は抗生物質入りタンクで泳いでいます。それらに比べれば、ハマチ養殖は進歩したと業界関係者は胸を張ります。しかし、薬物投与であるか抗生物質かに関わらず、抗生物質が効かない耐性菌を人体のなかに培養しないとはいえません。

筏の係留技術の向上によって、ハマチの養殖場所は外海へと移動しており、エサのペレット化(モイストペレット/原料:生餌、魚粉、魚油などの混合餌。ドライペレット/原料:主に魚粉)も進んでいます。外海は、潮の流れが速いため、海水が循環することで赤潮の被害を受けることがなくなりました。また、残った餌が海底に溜まることも過去の話となりました。潮の流れが速いため、運動量が増えて身の締まったハマチが市場に出てくるようになりました。天然との差はシロウトには見分けがつかなくなっているといわれます。養殖技術は格段に進歩し、最近では回遊魚の代表であるマグロまでに及んでいます。

では、天然ものと養殖ものを、どうやって見分ければいいのか。

食べれば分かるといいます。養殖ハマチの脂質含量は、天然のそれと比べると20%位多く、舌を刺すような刺激臭があり、べっとりとした感じです。天然の寒ブリは脂は乗っていますが、さっぱりしているのです。けれども、養殖ハマチを食べ慣れると、どっちがどうなのか、見分けがつけ難くなるのです。

そこでまず、尻尾の形で見ます。天然ものは、尾の付け根がきれいな半月を描いていますが、養殖物は上下両端が平行に切れ、半月の線も両端が少し欠けているように見えます。このラインの違いをみて下さい。次に、あごの形を見ます。養殖魚のあごは、自分で餌を捕食しないため退化し、小さくなっています。天然魚は自分で餌を捕食するので、魚体に見合った大きなあごをしています。また、養殖魚は水深の浅いところで生活するため日焼けした皮膚の色をしています。一番ハッキリしていることは、天然魚は季節にしか捕獲できないけれど、養殖魚はほぼ年中出荷できることです。特にブリは旬がハッキリしている魚です。

スピード時代のスローフード

そうそう、最もハッキリしているのは、値段の違いです。

天然魚は非常に高価です。築地市場で天然のブリの価格は養殖ブリの5倍以上といわれています。旬の食とはいえ、ここが寒ブリの難点です。

ただ、昔の人は寒ブリを大事にするが故に、ほかのことをガマンしました。「ケの日」(日常)は慎ましく暮らし、そうして「ハレの日」(大切な日)のために貯えました。

考えてもみてください。富山湾で水揚げされた寒ブリが、牛馬で飛騨高山に運ばれ、それが人の背によって雪の野麦峠を越え、権兵衛峠を越え、小川路峠を越えて遠山郷まで運ばれたことの意味と内実を。

藤森栄一の『峠と路』(学生社発行)によれば、信州の農民は、自分たちが雑穀を食べても米を残しておき、歩荷(ボッカ)たちが運んできた飛騨ブリと交換したといいます。

結局、暮らしの中で何を大事にするかということではないでしょうか。

今は宅配便で、日本中、翌日か翌々日には運ばれます。富山湾の寒ブリもホタルイカも、越後村上の三面川の塩引きサケも買い求められます。このインフラは、それはそれで素晴らしいことなので、それを活かして、地元から取り寄せようとすれば可能な時代になりました。それらは決して安くありませんので、食べたいものを選びに選ばなければなりませんが……。

その意味では、今はスピード時代です。何でも、どこからでも、お金を出せばほとんど買えます。今は選ぶことに価値があり、家族みんながそれを待ちわびて、一年に何回か時間を合わせて食することで、その価値はさらに高まります。

エネルギー漬け・薬物付けのものを、一年中いつでも食べられるのがいいのか、旬を選び、腹八分目に味あうのがいいのか、どちらがいいかは、みんな分かっています。分かっているし、誰でもやろうとすればやれる時代なのに、惰性なのか、忙しさにかまけるからなのか、なかなか切り替えられません。

スピード時代のスローフードは、一人ひとりの暮らし方に掛かっています。

文/小池一三

追記:この原稿はお正月に、ゆっくり資料にあたりながら書きました。ブリに関する本は意外に少なくて、それはそのまま鰤文化の衰退を意味しているのかも知れません。しかし、スローフードが言われる昨今、ブリ漁とその移送法、食文化は、注目されてしかるべきことと思われました。

参考にした本は、『鰤網の村400年』(中野卓著.刀水書房刊)と『鰤のきた道』(市川健夫監修、松本市立博物館編、オフィスエム発行)のほか、氷見漁業協同組合、富山県などのホームページから、多くのことを学びました。この特集を組みながら、持った印象は「富山県はおもしろい」ということで、近々のうちにまた取り上げさせていただくことにします。