まちの中の建築スケッチ

第66回

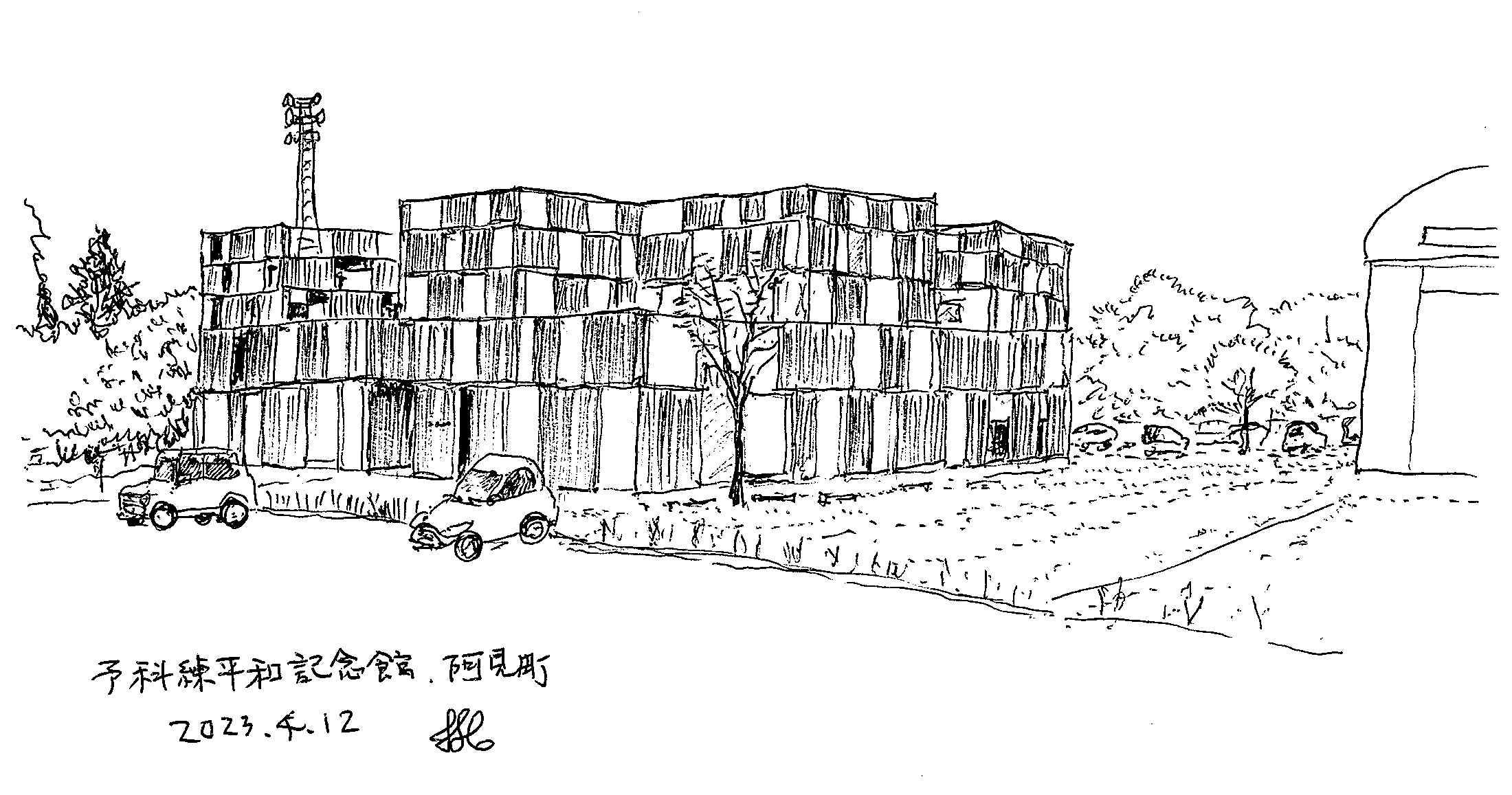

予科練平和記念館

—— 記憶を繋ぐ建物——

「軍都」とは、あまり聞きなれない言葉である。平和憲法の日本に馴染まないようにも思うのであるが、近刊「『軍都』を生きる」(清水亮著、岩波書店)を読んで気になり、茨城県土浦市の隣の阿見町を訪ねてみた。第1次世界大戦で戦勝国側であった日本の1920年代、霞ケ浦の沿岸地帯の農村に海軍がやってきて新しい賑わいが生まれた。軍都の始まりである。戦後になって、朝鮮戦争が始まると警察予備隊が組織され、自衛隊になった。そして戦前からの大きな断絶もなく、自衛隊の基地として今日に至るわけである。そのような軍隊や自衛隊が常駐するということになれば、経済の担い手の側面や人との触れあいの側面もあるわけで、それはどこのまちでも生じる現象である。

そんな歴史を頭に浮かべてみても、1930年代のように海軍の圧倒的なエネルギーは、静かな自衛隊の駐屯地には、残っているように感じられない。まち周辺に海軍関連施設が広く分布していたときとは違う。少し周辺を歩いてみたが、ふつうの静かな田舎まちである。霞ヶ浦に面する自衛隊駐屯地に隣接して霞ケ浦平和記念公園があるが、その一画に予科練平和記念館が、ゼロ戦の格納庫と共に建っている。

残念ながら、強風のため格納庫の扉は閉じられていて、間近に零式戦闘機を見ることはかなわなかった。記念館の壁面のグレーのパネルは表面が亜鉛メッキの鉄板で、市松状に配置され、そのスケールは上層になるにつれて小さくなっている。そのパネルの間は、窓であったり、白色のパネルだったり、何もなかったりする。屋根の存在も感じさせない。どっしりした記念館というよりは、軽快な展示場という印象だ。正方形平面の内部空間は、海軍の7つボタンに対応させて「入隊」から「特攻」までの7室に分けられ、全体として「空」をイメージした建築と解説されている。早稲田大学の吉村靖孝氏による設計とある。

海軍航空隊が阿見町にやってきて、太平洋戦争直前までは、ドイツのツェッペリン飛行船やアメリカからは大西洋無着陸飛行達成のリンドバーグ夫妻を迎えたという、農村に生まれた華やかな航空機のまちであった。1939年には、予科練が横須賀から移転して来た。そして終戦の直前までは、まちの雰囲気も変わったことであろう。多くの若い航空兵が太平洋に散って行ったのである。それを大勢のまちの人が、複雑な気持ちで見送ったことを想像する。

そんな日本の記憶をこの地に残すため、記念館が2010年に開館したという。冒頭で紹介した本も、当時大学3年生だった著者が、荒川沖駅から寒風の中を自転車で訪れたことがきっかけという。予科練のまちに、緊張感と好奇心をもった、とあとがきにある。それが、卒論になり、学術論文になり、一冊の本となった。本も記憶の器であるが、建物も記憶の器である。