びおの珠玉記事

第213回

木陰の涼しさ

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。

(2016年07月24日の過去記事より再掲載)

二十四節気の「大暑」は、一年で一番暑いとされる頃です。

すでに全国各地で猛暑日も記録されています。

熱中症で搬送される人も多く、気象庁は「高温注意情報」を発表し、マスメディアでは、水分を多く摂り、冷房を適切に使用することを呼びかけます。

けれど、「暑さ」は、気温だけの問題ではありません。

たとえば、パリッと糊のきいた浴衣を着たときの爽やかさ。

たとえば、風鈴の音色に感じる涼やかさ。

たとえば、日差しの強い日に木陰に入ったときに感じる別世界。

糊のきいた浴衣が涼しく感じられるのは、浴衣と身体の間に適度な隙間が生まれることで、人体から発せられる熱が抜けやすくなるからです。

風鈴が涼しく感じるのは、風が吹いて、やはり人体から出る熱が吹き飛ばされることと、その経験の記憶から、音色=風、という深層心理も影響しているでしょう。

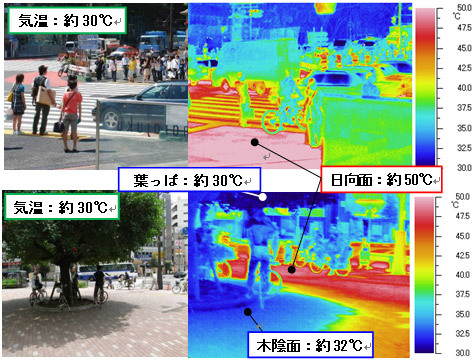

日差しの強い日の木陰に入ると涼しいのは、地面からの放射熱が少ないからです。夏の地面は太陽で強烈に熱されています。真夏の正午に、街路で歩行者が受ける放射熱量は、900W/平米近いという報告があります。このうち、日射による熱量は500W/平米程度なので、4割程度は路面や壁面からの放射熱によるものです。

環境省報道発表資料(平成25年7月19日)より

受熱量900W/平米は、6畳程度の部屋に1000Wの電気ストーブを10台使用したときに人が受ける熱量に相当します。大変大きな熱量です。この放射熱が、木陰では少なくなるため、気温がまったく同じでも、ずいぶん過ごしやすくなります。

つまり、「気温」を下げなくても涼しくなる、ということですね。涼しい、というのは人間の感覚です。気温というのは物理的な指標です。

この違いからスタートしなければ、いつまでたっても「気温が高い=暑い」から抜けだせません。

冷房の選択肢

冷房機器は、暖房機器に比べると選択肢が少なくなります。 住宅の一次エネルギー消費量を性能基準で評価するためのプログラム「住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラム」では選択できる暖房が、

ルームエアコンディショナー

FF暖房機

パネルラジエーター

温水床暖房

ファンコンベクター

電気ヒーター床暖房

電気蓄熱暖房器

ルームエアコンディショナー付温水床暖房機

(加えて、その他・使用しない、という選択肢)

に対して、冷房は、ルームエアコンディショナー(いわゆるエアコン)しか選択肢がありません。

さらに不思議なことに、このプログラムで、「冷房なし」を選択すると、なぜか高性能なエアコンを選んだ時よりも、冷房エネルギーが増加してしまいます。

このからくりは、「冷房なし」や「その他の冷房」を選んだ場合は、一般的なエアコンが選択されたとみなして計算する、という仕様によるもの、なのですが、「エアコンのいらない家」としての計算は出来ないことになるわけです。なんだか釈然としませんね。

暖房についても同様ですが、暖房は「なし」「その他」を選んだ場合、地域によって自動的に選ばれる機器が異なります。この点からも、暖房と冷房の選択肢の幅の違いがわかります。

先ほどの「木陰の涼しさ」も、建物の熱的性能としては認められません。あくまで建物単体の性能を測る基準だ、と考えれば妥当かもしれませんが、実際に人が暮らす住まいでは、暮らしてみて快適かどうか、が重要です。

同じ条件下で、庭先のコンクリートにガンガン日射が照りつける家と、庭が木陰になっている家と、果たしてどちらが涼しいか、本来は、考えるまでもありません。

人が快適と考えるゾーンは、自らの代謝による熱量と、放熱量のバランスが取れている時だといいます。代謝熱量がまされば暑く、放熱量がまされば寒く感じます。バランスの問題であって、絶対的な数値の話ではありません。家も(もっと言えば、地球も)、入ってくる熱の量と、出て行く熱の量とのバランスが肝要です。それって、つくるのも暮らすのも、楽しい家だと思いませんか?