まちの中の建築スケッチ

第93回

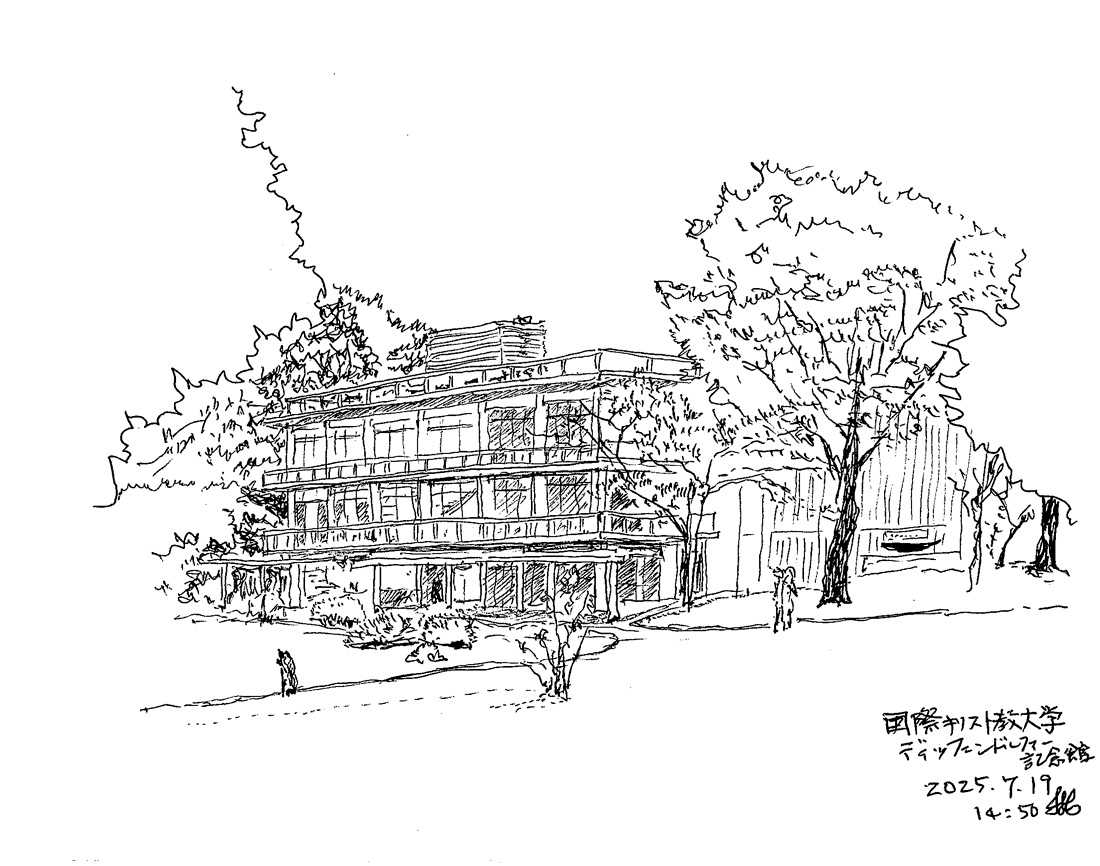

ディッフェンドルファー記念館

——大学キャンパスの建物——

一時期、大学のキャンパスは都心から離れる流れがあったのに、1990年後半くらいからであったか、政策転換があって都心回帰となり、学生にとって郊外キャンパスは人気のないものになった感がある。郊外に展開した大学が、また都心に戻ってきているのが現状だ。

そんな中で、戦後生まれの、三鷹にゆったりしたキャンパスを持つ国際基督教大学は、すばらしい環境を保っている。私事で恐縮であるが、長女が在学し、その後で、結婚式も大学の礼拝堂で挙げたこともあって、何度か訪れていた。駅からは距離もあるが、豊かな緑の中に、低層の建物が配置されている。正門からの、長い、学生たちが滑走路と呼んでいる道は、バスが入って来て奥のロータリまで来ている。その正面に礼拝堂がある。

キリスト教精神が大学建学の元にもなっているが、施設群は、緑の中に静かに佇んでいる感じで威圧感はない。礼拝堂から奥、右手を入って行くと、大きな芝生のマウンドの周りを建物群が取り巻いている。

マウンドの奥に大学本館がある。今まで、このあたりまで入ったことはなかったように思うが、気持ちの良い空間である。訪れた日は、オープンキャンパスで、高校生と思われる人たちも多く、キャンパス内を歩いていた。礼拝堂のすぐ裏手にあるのが、ディッフェンドルファー記念館で、学生会館として建てられたもの、D館と呼ばれている。礼拝堂とも通路がつながっている。今では、どこの大学にもある学生会館という概念が戦後の日本に輸入されたようである。長女に聞くと、サークルの部室があって、懐かしい建物で、礼拝堂に次いで印象に残っていると言っていた。

水平線が強調され、開口部もゆったりと、まさにモダン建築のお手本のような建物だ。手摺もプレキャストであろうか、コンクリートの質感が心地よい。右側のコンクリートの大きな壁面の中央には、DIFFENDORUFER MEMORIAL 1958年の文字と黒い噴水の水盤が2021年に建物の改修を機に修復されている。

先月とりあげた日大カザルスホールの前身の主婦の友社はヴォ―リーズ(1880-1964)45歳のときの作品であるが、礼拝堂が1954年竣工、このD館が1958年ということは、ともにヴォ―リーズ晩年の作品である。

ディッフェンドルファーなる人物がどんな人かとネットで調べてみたら、香村由佳の書評「高澤紀恵・山崎鯛介編『建築家ヴォ―リーズの夢:戦後民主主義・大学・キャンパス』(2023)が見つかった。ヴォ―リーズの国際基督教大学キャンパスへの思いが綴られているとともに、D館は、ディッフェンドルファーとヴォ―リーズの描いた夢の実現であることが記されている。大学設立に向けて中心的役割を果たしつつ1951年に、開学を見ずに亡くなったということである。建築主と建築家の共感する理念が、この建築を生んだということを知り、会えて良かったという思いである。