色、いろいろの七十二候

第10回

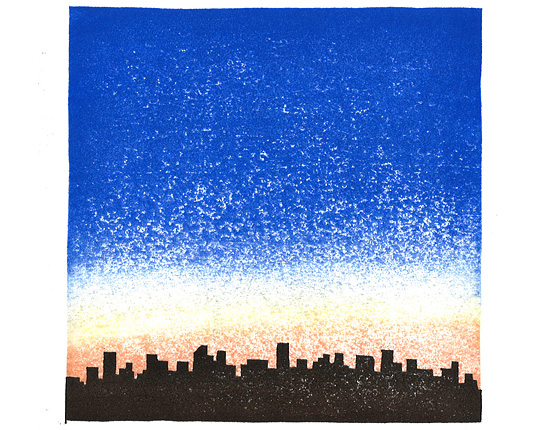

乃東枯・薄明

画/たかだみつみ

こよみの色

夏至

鴇色 #F4B3C2

鴇色 #F4B3C2

乃東枯

半色 #A69ABD

半色 #A69ABD

このところ、東京とベルリン、パリの冬と、大阪とジャカルタ、バンコックの夏の温度比較を行うため、何度か『理科年表』(国立天文台編纂)を開いていて、気象だけでなく天文や暦のページも見たりします。江戸時代には、明け六つ、暮六つに相当する時間として、太陽高度が−7度21分40秒になる時刻を、夜明け、日暮れとしています。

北欧のラップランドの夏は白夜なので、日が沈みません。だから夜明けも日暮れもなく、したがって薄明はありません。

3月11日の地震の日、電車が動かなくなり、東京駅にゴロ寝することになり、明くる朝、とぼとぼと歩いて家に戻る時間、薄明の中を歩いたというメールが、若い友人からありました。恐い地震の翌朝なのに、薄明は、美しかったと・・・。

薄明は、日の出前においては黎明、払暁、彼者誰、明け、夜明け、暁、東雲、曙などの名があります。日の入り後については、黄昏、夕暮れ、日暮れ、薄暮などの名があります。

日の出前の「彼者誰」は「彼は誰」、日没後の「黄昏」は「誰そ彼」が、元々の意味だそうです。薄暗くて、人の見分けがつきにくいので、こう呼ばれました。

日の入り後は宵、または宵のうちとも言います。宵待草の宵です。宵の明星の宵です。祇園祭の宵山の宵です。

皿鉢もほのかに闇の宵すゞみ 芭蕉

※リニューアルする前の住まいマガジンびおから再掲載しました。

(2011年6月22日の過去記事より再掲載)