- 2024年06月30日更新

仙之助編 十六の十二

祝言から七日目の宵、神風楼で再びの華やかな宴が催された。

仙之助は、真新しい旅立ちの洋装を身につけて、座敷の中央に座った。

宴から一日おいて、明治四年十二月十五日、ついに出発の朝を迎えた。

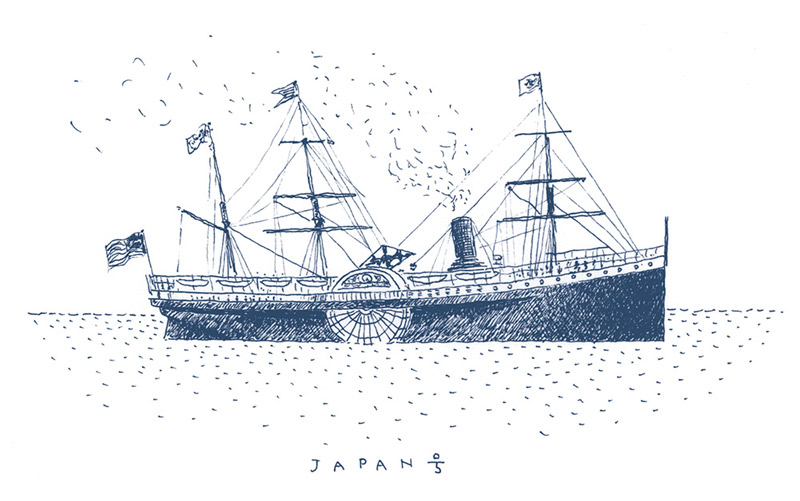

乗船する太平洋郵便汽船のジャパン号は、岩倉使節団が乗船したアメリカ号などと共に香港と横浜、サンフランシスコを結ぶ定期航路に就航していた。

スティアリッジの乗客は、ほとんどが香港から乗船してきている中国人の労働者たちで、上級船客のような洋服姿の仙之助ははいささか浮いていたが、捕鯨船には中国人の乗組員もいたので、とりたてて不安はなかった。仙之助は、早速、同じ年格好の若者に片言の中国語で話しかけた。

ジャパン号は、高台から見送ったアメリカ号とよく似た外輪船だった。

乗客は小舟に乗って、沖留めされた本船に乗るのも同じだった。

ようやく旅立つ立場になれたことに仙之助の胸は高鳴った。

桟橋には、粂蔵とトメ、そしてテツとヒサ、神風楼の雇い人たちが集まった。

使節団の見送りとは比べようもないが、人目を忍んで出発した捕鯨船の旅立ちを思えば、充分に晴れがましい気分だった。

「仙之助、いよいよ旅立ちだな。気をつけて行くのだぞ。富三郎にもよろしく伝えてくれ」

粂蔵の言葉に仙之助は意気揚々と答えた。

「はい。こんな立派な黒船で行くのですから何の心配もありません」

トメはいつも通りの明るさで話しかける。

「留守は私がおりますので、どうぞご安心なさって、異国の地で見聞を深めていらして下さいね。ますますご立派になってのお帰り、お待ちしております」

「ありがとう。そう言ってもらえると心強い」

トメは、仙之助の言葉を受けて、にっこりと笑った。

その表情に、別れを惜しむ湿っぽさは微塵もなく、仙之助は新婚の夫として、少し複雑な気持ちになった。祝言を境にトメは、神風楼の女将として、威厳のようなものが増した気がしていた。だが、そんなトメがいるからこそ、仙之助は心おきなく旅立てる。

仙之助の旅立ちが二度目ということもあるのだろう、誰もが遠い異国に旅立つ仙之助に過剰な惜別の念は持っていなかった。そのなかで、ただひとり、粂蔵の後ろで恥ずかしそうに佇むヒサだけが、さみしそうな表情をしていた。

「ご無事のお帰りを念じております」

「ありがとう。ヒサも達者でおれよ。手紙を書くからな」

仙之助は、ヒサにだけ手紙を書くと口をついて出た自分の言葉に驚いて、少し動揺した。

だが、考える間もなく、仙之助が小舟に乗る順番がやってきた。

桟橋が遠ざかっていく。

仙之助は見送りの者たちに向かって、いつまでも手を振り続けていた。