森里海から「あののぉ」

第19回

BEE HOUSE(蜂の家)

写真/photoAC みちばち タイトル:花と日本ミツバチ

「もしハチが地球上からいなくなると、人間は4年以上は生きられない。ハチがいなくなると、受粉ができなくなり、そして植物がいなくなり、そして人間がいなくなる」

アインシュタインの言葉だそうです。世界の食料の9割を占める100種類の作物種のうち、7割はハチが受粉を媒介していると言われています。ハチは人や地球にとって欠かすことの出来ない生物なのです。しかし、ミツバチの数は減少傾向が止まらず、蜂蜜のみならず、農作物の生産にも深刻な影響を与えているのが現状です。

ミツバチのように花粉や花蜜を集めるハナバチ類は、知られている限りでも世界に約2万種、日本には約390種あるそうです。ハナバチ類は、野生植物や農作物の大変重要な花粉媒介者であり、生態系の維持や食料生産という観点からも、なくてはならない存在です。

ハナバチのなかでも、ミツバチのように大きな巣をつくり集団で社会生活を営むのではなく、単独でひっそりと生活する管住性ハチ類あるいは借孔性ハチ類と呼ばれるハチ類が多くいます。これらのハチ類は刺すための針は持っていますが、攻撃性や毒性は極めて穏やかで積極的に捕まえようとでもしない限りまず刺される心配はありません。

この管住性ハチ類は、竹やアシのような中空の筒や、カミキリムシ等の甲虫類によって材に開けられた脱出坑などの空間に巣を造ります。親バチは巣の中に餌を蓄えて産卵し、孵化した幼虫はその餌を食べて育ちます。

写真/photoAC 南斗遊星 タイトル:巣作り中のドロバチ

写真/photoAC 南斗遊星 タイトル:巣作り中のドロバチ

このような様々な種類の管住性ハチ類も、竹やアシのような営巣場所環境が激減していることで、繁殖がままならず絶滅の危機に瀕している種類も数多くあります。ハチが減少すると、ハチにより受粉をしていた植物が減少し生物多様性が貧困になります。また野菜や果樹などの農作物にも大きな打撃を与えます。

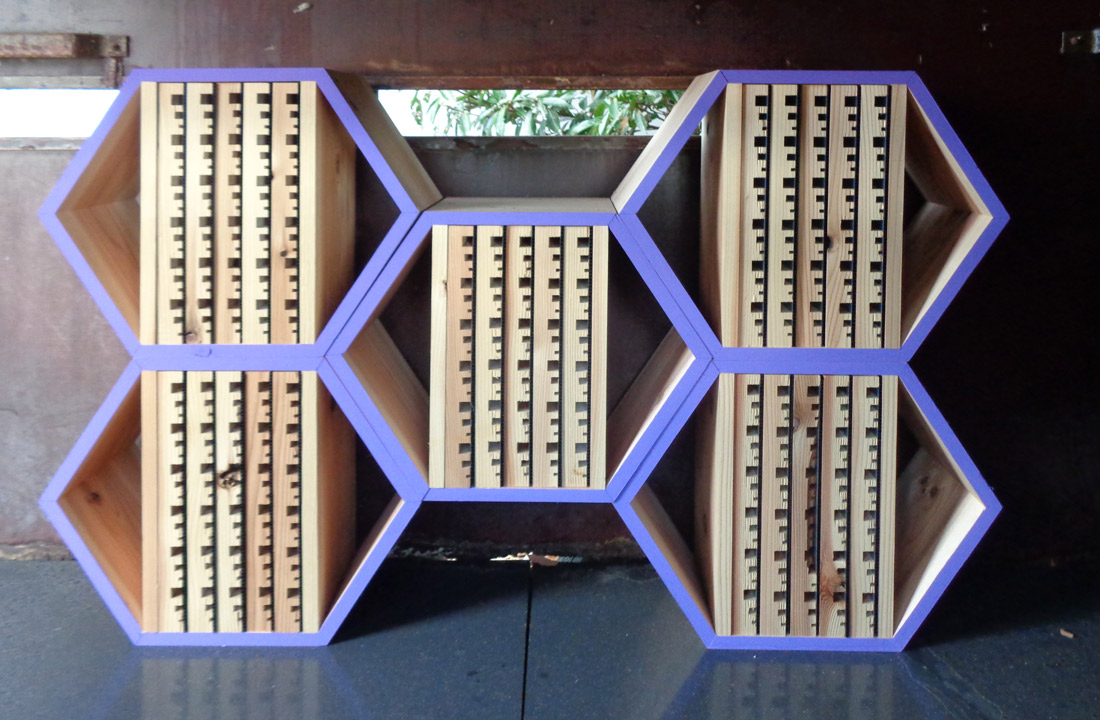

管住性ハチ類に営巣場所を提供しようというのがBEE HOUSEの取り組みです。このBEE HOUSEを数多く設置することで、ハチの個体群の維持や増加に貢献していこうというものです。

- 設置状況(琴弾公園内)

- 蜂の家の説明書

- 既に巣を造り始めています。

今回、NPO法人みんなでつくる自然史博物館・香川が取り組む「蜂の家プロジェクト」で蜂の家づくりに協力させていただきました。

蜂の家・蜂のアパート企画書

蜂の家・蜂のアパート企画書

弊社の大工チームで「蜂の家」と「蜂のアパート」を数多く製作し、ことなみ未来館(旧琴南中学校)、琴弾公園、父毋ヶ浜、丸亀M社の敷地内など各所に設置させていただいております。

- 蜂の家製作風景(菅組刻み小屋)

- 蜂の家単体(様々な大きさの溝を彫っています)

- 蜂のアパート(蜂の家x5)

- 丸亀M社内の蜂のアパート

- ソーラー発電所のパネルの下に設置しています。

- こちらはほぼ満室近し

父毋ヶ浜近くのS社に設置した蜂のアパート

入居者募集中です。

「人と自然との共生の可能性」と、「生物多様性保護のために企業が出来ること」について、これからも本気で考えていく必要があると思っています。

(※文中の多くをWEBページなど参考文献より引用)

※ 本連載は、菅組が発行する季刊誌『あののぉ』で著者が連載している内容を転載しています。