今候のまとめ読み

大寒・水沢腹堅のまとめ

熨斗目色は市川團十郎の役者色

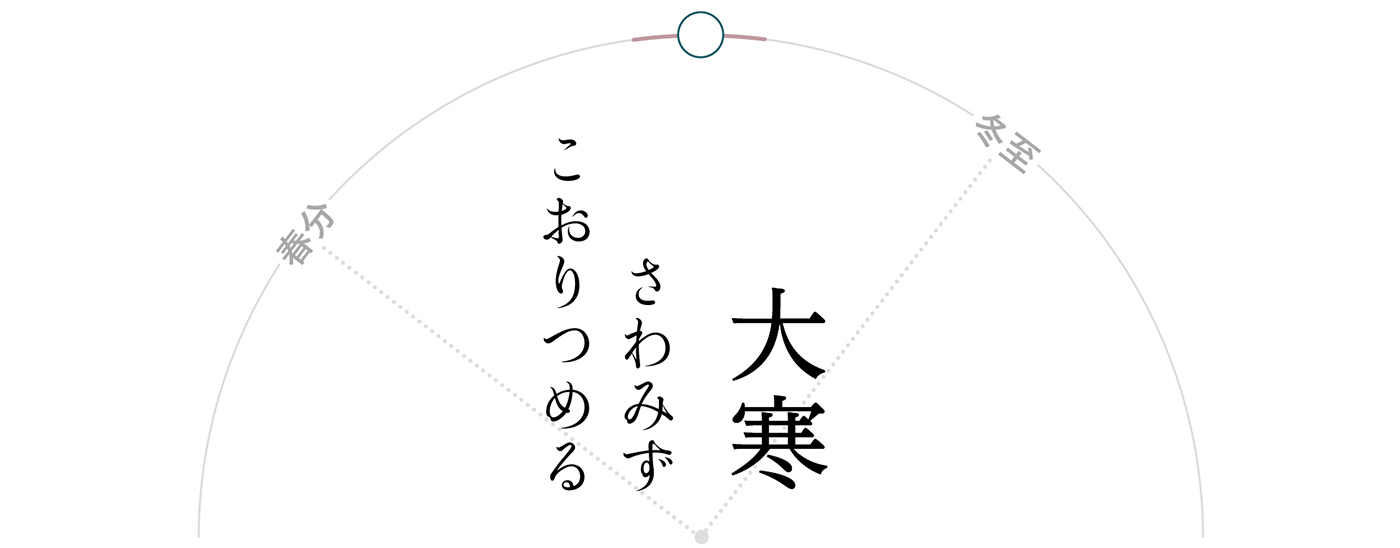

2019年の「大寒(だいかん)の次候・水沢腹堅(さわみず こおりつめる)」は今日までです。沢に流れる水も凍る厳冬の時期。「春隣り」というこの時期を表す言葉があります。寒い冬がそろそろ終わり、春がもうすぐそこまで来ているという意味です。あと少し。頑張りましょう。

びおの珠玉記事 第39回

最低気温の日

びお編集部

この時期にピッタリのテーマ「最低気温の日」をお届け。最も低い温度が記録された日や気候変動、次世代エネルギーの話まで出てきます。読むと何だか寒さが増しそうですが、読み応えは充分ですよ。

2019.1.25公開

びおの珠玉記事 第40回

「3分10円」だったころ、電話はみんなのものだった。

びお編集部

1890年に東京・横浜で電話サービス開始されてから、著しく電話を取り巻く環境が変化しています。1980年代にプッシュ式が一般に広がり、今では携帯だけで済むようになり、固定電話が無い家庭が増加しています。30年後はどうなるのか予測もできませんが、予測のタネになるかと、とりあえずここ数十年の状況を辿ってみました。

2019.1.28公開

以上、大寒・水沢腹堅のまとめ読みでした。