暮らしの時代

住まい・暮らし・居場所––建築家・奥村まことの仕事

人々の「暮らし」の様相が、その時代を象徴する風景となるとき、その暮らしがどのように作られたのか、想像したことがあるでしょうか。

時代ごとにあるべき「暮らし」を描き、美を添えてきた達人たち。彼らの仕事によって、時代はつくられたとも言えます。

では、「暮らしの達人」の仕事とはどのようなものなのか。

シリーズ第2回は、女性建築家の故・奥村まこと。その強烈な個性で多くの人に影響を与えた一方で、建築家としての人生はそれほど明らかにされていなかった。そんなまことを、住宅業界に長く携わる編集者・中村謙太郎が辿り、まことがもたらした「暮らしの時代」の輪郭を浮かび上がらせます。

Vol.4 まことの居場所づくり

暮らしの諸問題を建築的手法で解決する

その名前には、「なるほど」と納得したものだ。

なぜなら、その建築家=安田滋は、暮らしにまつわる諸問題を機械設備に極力頼らず、建築的手法で解決することを得意とするからだ。「——ということですよね?」とまことに確認したところ、うなずいていたから、間違いない。

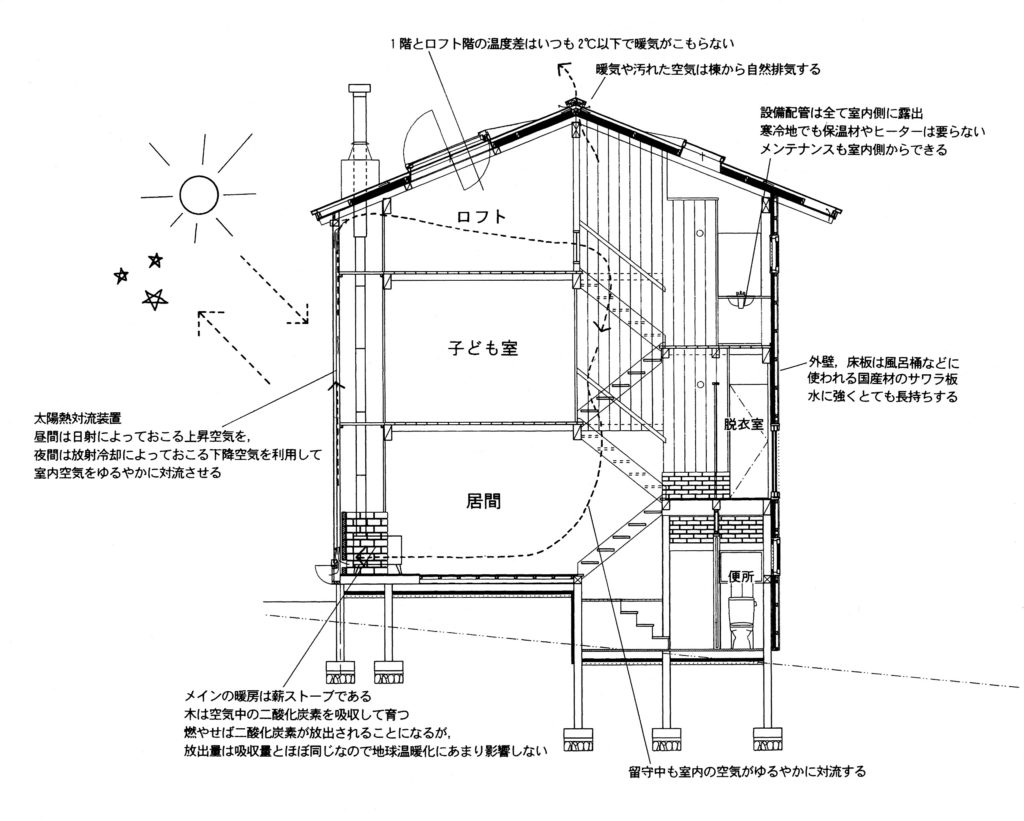

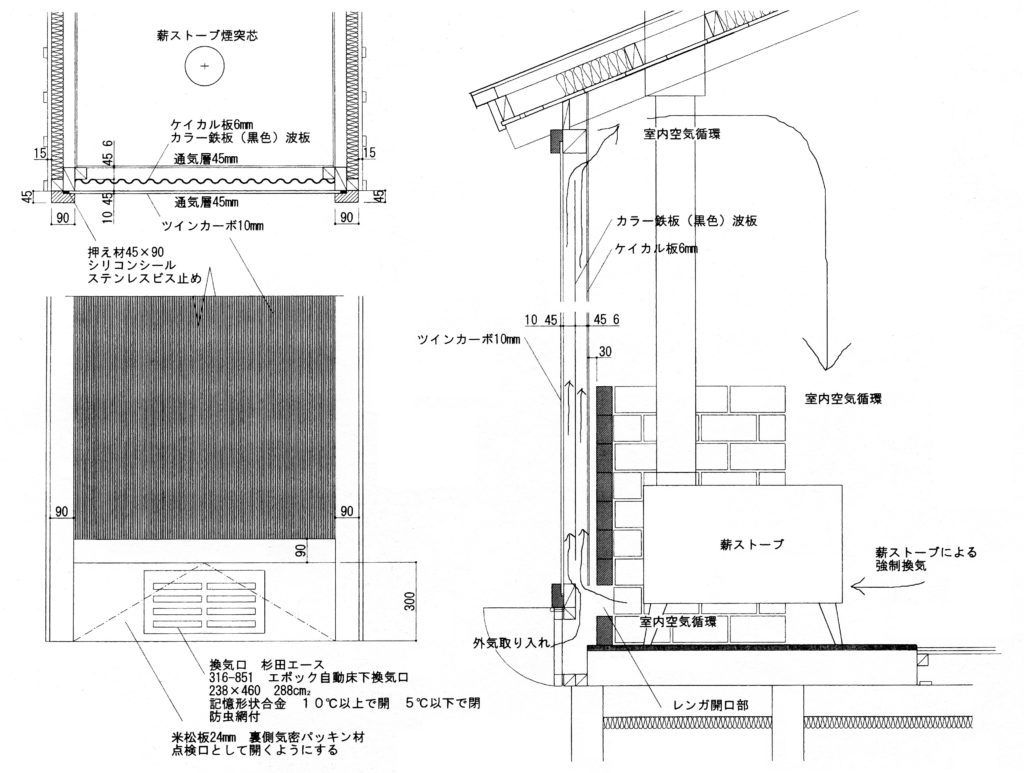

たとえば安田が設計し、2000年末に竣工した「山中湖の家」では、安田自身が考案した簡便な太陽熱対流装置と薪ストーブを組み合わせ、スキップフロアで間仕切りがほとんどない室内の温熱環境調整と換気を可能にしている(図参照)。また、既製の専用バスタブを用いた薪の直焚き風呂や、設備配管の室内露出化による凍結防止など、いずれも町場で手に入る材料を使いながら、親子4人の里山暮らしが楽しめる住まいづくりを実現している。

山中湖の家・太陽熱対流装置の仕組み(作図=安田滋)。ツインカーボ、黒色カラー鉄板、ケイカル板を組み合わせ、空気層を確保した縦長の集熱板を用いて、外から取り入れた外気を太陽熱で暖めて室内に取り込み、循環させる。2001年3月末に室温を計測したところ、小屋裏が22度、1階が20度と、ほとんど温度差がなかった。

このような安田の仕事にシンパシーを抱いたということは、まこともまた、暮らしの諸問題を建築的手法で解決することに住宅設計の意義を見出していた建築家なのだ。

思い返せば、まことが黒姫山荘で猪谷式薪ストーブを採用した際に圧力釜を使わなかったのも、圧力釜という存在が、まこと流の建築的手法から外れていたからではないか。

建築に比べて寿命が短いものは、電球やトイレットペーパーのようにすぐ交換できるのが大事なポイントであり、それに引き換え、圧力釜は特殊なものに映ったのだろう。

一方で、猪谷式薪ストーブと煙道熱交換方式を組み合わせた昭雄の住まい観は、まことほど個別的な条件に偏らず、真理追求型の要素が少なからずあったようだ。

たとえば、まことは“差し押さえ”と称して、住まい手の持ち物の種類や数、寸法を徹底的に洗い出した。村上藍の修士論文によれば、各住宅の図面と一緒に、その記録がきちんと残っている。対して昭雄は住宅設計において、そういったプロセスを経た形跡が一切ない。むしろ、自らが設計した住まいに、住まい手がなじめばいいと思っていたのではないだろうか。

まことが設計したみんなの居場所~コミュニティカフェ「楽多舎」

まことが晩年に設計を手がけたリノベーション物件がある。

中村橋の奥村家住宅から15分ほど歩いた閑静な住宅街の一角にあるコミュニティカフェ。その名を「ワーカーズまちの縁がわ 楽多舎(らくだや)」という。カフェとして営業するほか、復興支援マルシェや民話を聞く会、縫い物ワークショップなどのイベントを開催している。

元は築50年以上経つ木造住宅で、まことが改修設計を担当し、2013年にオープンした。

住宅街の一角にある「ワーカーズまちの縁がわ 楽多舎」。まことが改修設計を担当した。

これが、実に居心地のいい場所なのだ。

建物は切妻屋根の木造2階建て。わずか数年の間にほどよく日焼けした下見板と生垣が、何ともレトロな雰囲気である。

敷地は西南の角地で、角の部分から南側に向けてスロープがのび、ウッドデッキにつながっている。そして、ウッドデッキに面した掃き出し窓が玄関代わりで、だれもが近所の縁側に立ち寄ったような親しみやすさを醸し出している。

玄関につながるスロープ状のウッドデッキ

室内に入ると、西側のキッチンと東側のカフェスペースがつながっている。

キッチンの中央には配膳台があり、ランチタイムになれば、定食用のトレー、その上に食器が並べられ、手際良く盛りつけられた定食がカフェスペースの客席まで運ばれる。その動線が、いかにもスムーズだ。

カフェスペースの北側にある開き戸を開けると既存の玄関ホール。現在は書類を保管し事務作業を行うスペースで、そこから階段が2階にのびている。2階は、間取りは既存のままで内装を変えた多目的スペースである。

暖房は、空気集熱式ソーラーおよび補助暖房のペレットストーブで賄われる。床下には水を入れたポリタンクが敷き詰められ、屋根から送り込まれた太陽熱を貯める蓄熱槽になっている。中村橋の奥村家を改修する際にも使われた手法だ。

泥を塗って、まるで数十年経ったかのような味わいになった楽多舎の1階床板。屋根で暖められた空気が床下から室内へ送られてくるように、吹き出し口がある。

内部仕上げは、1、2階とも床は杉板張り。内壁はワラ入り漆喰仕上げである。

平日の昼下がり、立ち寄った客がリラックスしてランチのひとときを楽しみ、調理スタッフも生き生きと立ち働いている姿が印象的だ。

楽多舎のオープンなキッチン。設備は元の住まいについていたものを流用した。

誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくり

楽多舎の運営メンバーの多くは、訪問介護など地域福祉の現場で働いてきた人たちだ。

まことが設計することになったのは、まことが、運営メンバーの一人で旧知の間柄でもある菊地ユリ子に、介護が必要になった昭雄のケアマネージャーを務めてほしいと依頼したのがきっかけ。

当時、まことは菊地に、昭雄が通えるようなデイケア施設をつくってほしいとよく語っていたという。

「既存の介護保険を使うサービスではできることが限られて、昭雄さんにはとても向きませんでした。なので、ヘルパーさんが付き添いで散歩しながら絵を描いたりしていたんです」と菊地。

身寄りのない利用者の自宅を、利用者の死後に菊地らが譲り受けたことから、せっかくなら介護保険を使う施設ではなく、誰にとっても気軽に来て好きなことをして過ごせる居場所になればと、コミュニティカフェの設立が決まったのだとか。

菊地曰く、まことには何かと相談を持ちかけていたが、正式に設計を依頼した記憶がないという。

「気が付いたらそんなことになってて(笑)。きっと面白いと思ってくれたんでしょうね。計画中、色んな絵を描いてくれて、楽しかったですよ」。

運営メンバーにとってまことが提案するアイデアは、実に刺激的だったようだ。

まこと流リノベーション術

たとえば1階床板は、土足で上がる場所だからと、いっそのこと、泥を塗ることにした。その成果は上々で、もはや数十年経っているかのような風合いが生まれている。

キッチンは元からあったものを流用。換気扇にレンジフードは付いていない。これは、フード上に回り込んだ空気が排気されにくい上、フードの内側が汚れやすいから不要、というまことの判断による。

キッチン以外にも、元の住まいにあったものが活かされている。たとえば1階カフェスペース用にまことがデザインしたソファや2階の窓をおおうカーテンは、元の住まい手が遺した反物を活用。2階のカーテンについてはさらに、レールを窓枠の外側まで伸ばし、カーテンを全開にしたとき完全に窓の外側まで引き寄せられるという工夫もある。

元の住まいに残っていた浴衣地の反物を流用したカーテン。カーテンレールが窓枠の外側まで伸びているので、カーテンを引き込めば、窓にかからない。

元の住まいに残っていた浴衣地の反物を流用したカーテン。カーテンレールが窓枠の外側まで伸びているので、カーテンを引き込めば、窓にかからない。

そして1階の窓脇に設けたニッチには、自宅が多くの人が集まれる場所になることを願っていた元住まい手のメモリアルコーナーとして、写真や置物などを飾っている。

コスト対策も万全だ。2階の照明カバーはよそからのもらいもので、空気集熱式ソーラーのダクトも北海道で使っていたものを運んできた。内壁のワラ入り漆喰に至っては、運営メンバーが自分たちで塗った。

運営メンバーが自ら塗ったワラ入り漆喰の壁。素人ならではの凸凹が、柔らかな風合いを出している。

運営メンバーが自ら塗ったワラ入り漆喰の壁。素人ならではの凸凹が、柔らかな風合いを出している。

こうした創意と工夫の積み重ねがあってこそ、住宅のような居心地のよさが生まれたのだ。

運営メンバーの一人で、グラフィックデザイナー高田修地(のぶくに 1936~2011年)の夫人でもあった高田千枝子は、まことがあくまで住まい手目線であることに感心したという。

「私たちの身の回りにある住宅は、つくる側の論理でつくられているのがほとんどですが、まことさんは生活者目線で、しかも合理的に判断してくれる人でした」。

同じく運営メンバーで初代事務局長を務めた清水妙子はリノベーションを振り返って、

「今から壁を塗ろうと言われても無理ですけど(笑)、あの時は勢いがあったんですよ。だって私たちの夢がかなうんだから。これまでやりたくてもできなかったことが、ここならできる。そういう場所づくりに、まことさんはぴったりだったんです」と語る。

もっとも、まことにしてみれば特別なことをしたつもりはなかっただろう。

『女性建築家の家づくり』で「すべての建物は自然の一部として人間が使用するものであって、基本は住宅、ということだけは断言できる」と語っているだけあって、あくまで住宅の設計と同様に、与えられた課題を解いたに過ぎない。

しかも肩肘張ったところを見せないのが、まこと流なのだ。

時代の先を行くパーソナリティ

奥村まことは表立った活動が少なかったため、一般的な知名度は必ずしも高くない。

だから、一切面識がない大学院生が修士論文のテーマとして取り上げたと聞いたときは、少々驚いた。

はたして著者である村上藍は、まことの何に魅かれたのだろう。

そんな興味で論文に目を通すと、何となく分かるような気がした。

というのも、論文に綴られているまことの“町医者のような設計や”としての振る舞いは、今の若い世代が建築教育を受けた後、建築にこだわらず柔軟なスタンスで魅力ある場所づくりに打ち込んでいる姿と、どこかオーバーラップするのだ。

むしろ、まことを知らない世代のほうが建築家・奥村まことを理解できるのかもしれない。

これからも、その存在をより多くの人たちに知ってもらいたい。

まことを知る世代の端にいる身としては、橋渡しが少しでもできればと思っている。

(おわり)