今候のまとめ読み

啓蟄・菜虫化蝶のまとめ

少年の日の微妙を描く 他

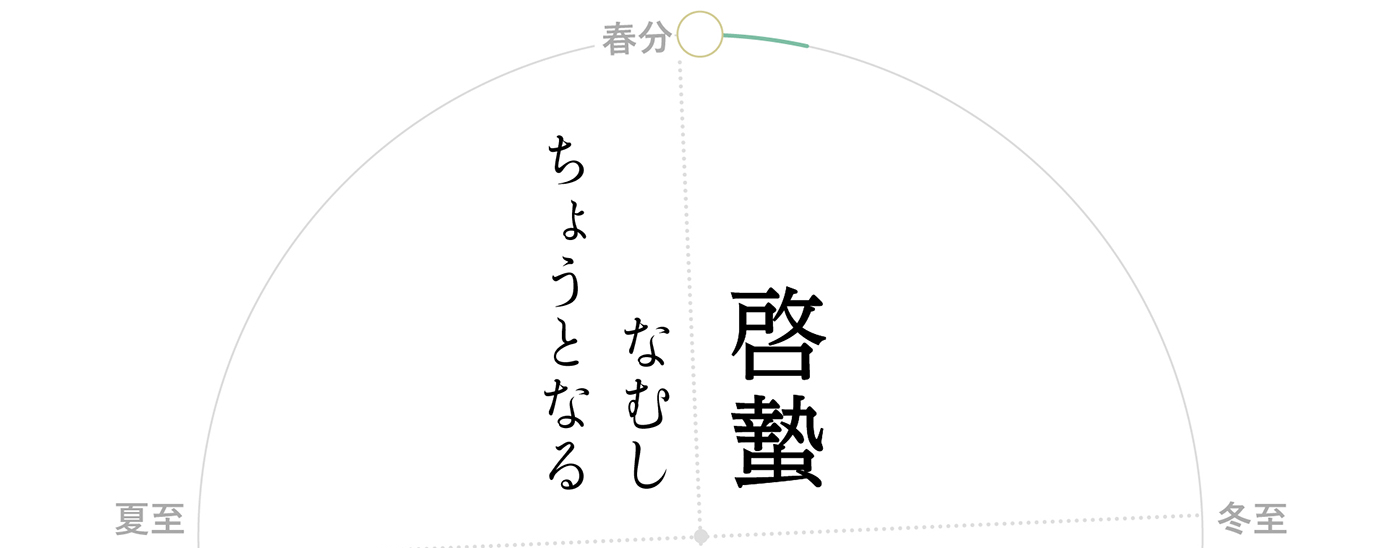

2019年の「啓蟄(けいちつ)の末候・菜虫化蝶(なむしちょうとなる)」は今日までです。菜虫とは大根や蕪などの葉を食べる虫のことで、それが羽化し蝶になる季節という意味です。多くはモンシロチョウのことを言うそうで、菜の花が咲き、そこに飛んできたモンシロチョウが春の暖かさを喜んでいるように見えます。

ぐるり雑考 第28回

フランスの公園の椅子

西村佳哲さん

現代は多くの選択肢の中から正解を見つけて手に入れる「買物」的な生き方が求められている。もちろんそれが間違いではない。ただ、ほんの数十年前には日本にも普通にあったもう少し豊かな公共性を、フランスの公園を見て思い出す西村さんでした。

2019.3.16公開

びおの七十二候

菜虫化蝶・なむしちょうとなる

イラスト/いざわ直子

文/びお編集部

夏目漱石の教え子で『銀の匙』が有名な作家で詩人の中勘助の詩から。少年の日の微妙を鮮やかに描いていたり、苦悩をぶつける文章には中勘助の感受性の豊かさが伝わってきます。

2019.3.17公開

ジャパネスク 富士屋ホテル物語 第7話

一の七

文/山口由美さん

画/しゅんしゅんさん

ノンフィクション大賞に輝く「旅する作家」山口由美さんの長編連載小説第7話。

虎造の話に驚く祐司を尻目に、自身の生い立ちをさらに理解しがたい内容でまるで人ごとのように伝える虎造でした。

2019.3.18公開

びおの珠玉記事 第45回

味噌—歴史と効用を持つ発酵食品

びお編集部

日本人の食卓に欠かせない味噌。8世紀初頭に制定された「大宝律令」には、味噌のルーツといえる「醤(ジャン・ひしお)」と「未醤(みしょう)」が登場します。なぜ、こうも長い間日本人の胃袋を掴んできたのでしょうか。味噌作りを実際に体験して探ってみました。

2019.3.19公開

以上、啓蟄・菜虫化蝶のまとめ読みでした。