- 2019年02月04日更新

仙之助編四の一から六の十二まで

仙之助編 四の一

ジャン、ジャン、ジャン、ジャン──

ジャン、ジャン、ジャン──

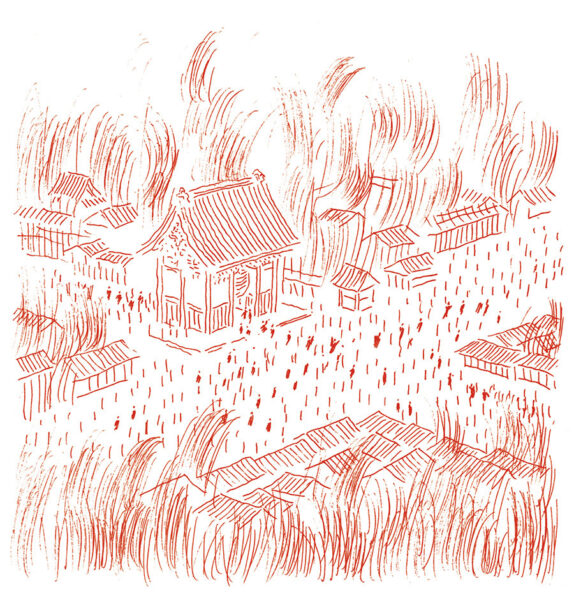

一八六五(慶応元)年十二月十四日の夜遅く、浅草界隈に火事を知らせるけたたましい半鐘が鳴り響いた。火柱が上がったのは、雷門の南東に位置する三軒町の方角だった。

北風がゴウゴウと不気味な音を立てて吹き荒れる夜だった。雨戸をガタガタと揺らす風の音が、突如、急を告げる半鐘に変わったのを山口仙之助は聞き逃さなかった。

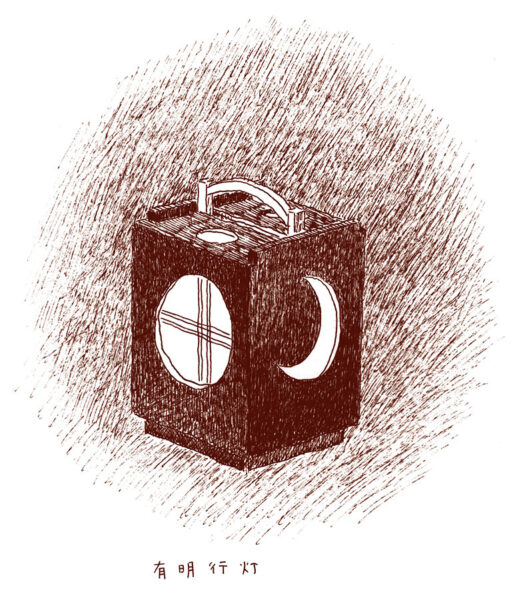

毎晩、漢学塾の勉強が終わると、仙之助と仙太郎は、常夜灯である有明行灯の光を頼りにユージン・ヴァン・リードから貰った英語の教本を読むのがならいだった。

だが、このところ、仙太郎の体調が優れない日が多くなっていた。夕刻を過ぎると微熱が出る。そして、時々こんこんと苦しそうに咳をする。その晩も仙太郎は布団に伏せたまま、仙之助が小声で音読するのをじっと聞いていた。

目を閉じていた仙太郎も風の音が半鐘に変わったのに気づき、不安そうな表情をして布団から起き上がった。

「火事……か」

同じ部屋に寝ていた塾生たちも次々と起き出した。

「私が様子を見て参ります」

仙之助が外に出てみると、往来には大勢の人たちが着の身着のまま火柱の方角を見つめていた。風は東に吹いている。火勢はこちらに向かってはいなかった。

「なあに、火は森下のほうに向かっているから大丈夫さ」

気楽な調子で話す者もいた。

仙之助も安堵した次の瞬間だった。風向きが変わった。

「おおい、風が西になったぞ。こっちに火がくるぞ」

風にあおられ、火は向きを一転させた。

江戸の町中には、火災の延焼を防ぐために道幅を広げた街路がところどころにあって、広小路と呼ばれていた。

だが、横町から広小路に吹き出した炎はそこにとどまることなく、幅を一気に広げて、あたり一面を火の海にした。

しばし、呆然自失で立ちすくんでいた仙之助は、我に返った。

「火がこっちにくるぞ、逃げろ」

大声を上げながら振り返ると、仙太郎がヴァン・リードから貰った英語の教本をしっかりと胸に抱いて立っていた。

ほかの塾生たちは、身の回りのものや数冊の本をまとめた大きな風呂敷包みを背負った。仙之助は、ヴァン・リードの教本を仙太郎から受け取ると、風呂敷で大切に包み、着物の下に腹巻きのように巻いた。それ以外は何も持たず、仙太郎の熱をおびた手を握った。身軽でなければと逃げ切れないと思ったからだった。

仙之助編 四の二

火事の多い江戸にあって、浅草は不思議と火事が少なかった。

大火に見舞われた歴史を持つ町は土蔵が多い。土蔵は防火に優れ、木造家屋よりも延焼の速度も遅い。しかし、浅草では、もともと土蔵が少なかった上に、十年前の安政大地震で倒壊した土蔵が多かったことから、ことさらに木造家屋ばかりになっていた。強風にあおられた浅草の町は、枯れ草をなめるようにめらめらと燃えた。

荒れ狂った炎は、赤い大蛇のように横町という横町に吹き込んだ。

横町の角という角には荷物がうず高く積まれていた。人々が運び出した家財道具だった。横町から吹き出した炎がそれらに燃え移って火柱を上げた。

猛火から逃れるには、雷門から観音堂を抜けるか、隅田川にかかる吾妻橋をめざすしかない。仙之助と仙太郎は、雷門をめざすことにした。

雷門近くの広小路は真っ赤な火炎が渦を巻いていた。雷門まで続く道の途中にも荷物の山が延々連なり、次々と火がついて燃え上がった。

火の粉を振り払いながら、人の群れと荷物の山をかき分けて進む。

群衆の中に顔見知りの塾生を見つけた。二人の姿を見るなり言った。

「駄目だ、駄目だ。雷門は戸が閉まっている」

「雷門まで行かれたのですか」

「雷門の前に積まれた荷物にも火がついた。もう駄目だ」

「じゃあ、吾妻橋ですね」

仙之助は、仙太郎の手を固く握りしめた。仙太郎も力を込めて握り返した。

「こんなところで死ぬ訳にはいかない」

仙之助は、ヴァン・リードの本を巻き付けた腹をたたいて言った。

「我々は海を渡って異人の国に行くのです」

仙太郎の表情がほぐれた。

「それまでは死ねないな」

「もちろんです」

「よし、行こう」

二人は水をかくように人々をかき分けて吾妻橋まで辿り着いた。

橋を渡ったところでようやく一息ついた。背後まで火の手は追っていた。

雷門は、門の前に積まれた荷物もろとも焼け落ちてしまった。門の左右にあった風神雷神の像も灰燼と化した。ただ、殊勝な人の手によってその首だけは持ち出され、後に観音堂の裏の念仏堂にまつられたという。

「おおい、飛び火だぞ、気をつけろ」

振り返ると、勢い余った火勢が川岸を吹き上げて、対岸の本所に迫ろうとしていた。川岸でのんきに火事見物をしていた人たちが蜘蛛の子を散らすように逃げていった。

仙之助と仙太郎も慌てて川岸を離れたのだった。

仙之助編 四の三

雷門が焼け落ちた浅草の大火で、小幡漢学塾も焼けてしまった。

師匠は無事と聞いたが、塾生たちがみな無事だったのかどうか、消息はわからなかった。

仙之助と仙太郎は、浅草と隅田川を隔てた対岸にある本所で夜明けを待って、仙太郎の養家がある日本橋まで歩いた。夜通し、猛火の中を逃げ惑った後だったのに、朝になると仙太郎の微熱は収まるようで、足取りはしっかりしていた。それでも二人がゆっくり歩いたのは、日本橋に着いたら、しばしの別れになることをわかっていたからだ。

仙之助が腹に巻いたヴァン・リードの教本を渡そうとすると、仙太郎は言った。

「それはお前の本だろう。私は万次郎殿の教本を持っているから大丈夫だ。それにな……文章はすべて暗記してしまって、ここに入っている」

そう言って自分の頭を刺した。

「仙太郎さんの頭の良さにはかないませぬ」

「仙之助だって、もう全部覚えてしまっただろう。早くヴァン・リードさんに会いたいな。教本をいくら暗記したところで、言葉の稽古は場数を踏まなければならぬ」

「きっともうじき帰っておいでになります。そうしたら、すぐに私自ら早飛脚となって、知らせに参ります」

「仙之助は足が達者だからな。今度会ったら、異人の国に行く船に乗せて貰おう」

大店の跡取りに迎え入れられた責任からか、軽口であっても軽率な発言はしない仙太郎の思いがけないひと言に仙之助は驚いた。

「一緒に海を渡りましょう」

「異人たちは船に乗って潮風に吹かれると健康になると噂しておったな」

「ヴァン・リードさんもそう申しておりました」

「海を渡ったら、すべてが変われる気がしてならぬ」

そうつぶやくと、仙太郎はふっとため息をもらして空を仰いだ。

「すっかり風も止んだな」

「あんな風が吹かなければ、こんな惨事にはならなかったでしょうに」

「梅園の茶屋はどうなっただろうな」

「あわぜんざいが食べたいですね」

一瞬、老人のように達観した表情を見せた仙太郎が少年の笑顔に戻った。

「わが家はすぐそこだ。仙之助はこのまま、この街道をまっすぐ行きなさい。早くしないと横浜に着く前に日が暮れてしまうぞ」

「仙太郎さん……」

「なあに、またすぐに会える」

「そうですね。早飛脚の仙之助が飛んで参ります」

火事から逃げる間、ずっと握っていた仙太郎の手をもう一度、握った。その手が再び熱を帯びているような気がしたが、迷いを振り切るように仙之助は早足で歩き始めた。

仙之助編 四の四

一八六六(慶応二)年の正月が明け、梅が咲き、桜がほろびかけた頃、仙太郎からの便りが届いた。ユージン・ヴァン・リードの消息もわからないままで、仙之助からは便りをするきっかけがなかっただけに、待ちに待った消息であった。

病気療養のため、漢方医の実家に戻っていることが短く記されていた。

仙之助は、手紙の筆跡が見慣れた仙太郎のものであることに安堵した。便りをしたためることができないほど、衰弱している訳ではないようだった。

だが、仙之助は自分自身もそうであるだけに、将来を見込まれて養子となった仙太郎の心境を思うと胸が張り裂けそうになる。どれほど悔しいことだろう。

仙之助も本格的に英語の勉強をする機会に恵まれないまま、教本を読み返すばかりの鬱々とした時を過ごしていた。神風楼にたまに登楼する外国人と簡単なやりとりをするのに不自由はなくなっていたが、それでは到底満足できない。

桜が散り、若葉が芽吹き、梅雨が巡ってきた。

梅雨の合間のよく晴れた日のことだった。歩く人もまばらな日中の港崎遊郭を見覚えのある風貌の異人が神風楼に向かって歩いてくるのが見えた。

仙之助は、思わず駆け出した。

一年半前に別れた時よりも日焼けしてたくましくなったヴァン・リードの人なつこい笑顔があった。

「ミスタ・ヴァン・リード、お元気ですか」

英語で話しかけた仙之助にヴァン・リードは相好を崩して日本語で答えた。

「タッシャデアッタゾ、オヌシモタッシャデアッタカ」

「はい、元気です」

「オマエノトモダチハドウシタ?」

少しの間をおいて、仙之助は答えた。

「はい、仙太郎も元気です」

「エドノジャパニーズスタディハドウシタ?」

「アサクサ、ファイヤー、もうジャパニーズスタディは終わりです」

「ソウカ、タイギデアッタナ」

ヴァン・リードの日本語と仙之助の英語の不思議な会話が続いた。

「オマエノエゲレス、タッシャニナッタナ」

「私はヴァン・リードの教本で勉強しました。ミスタ・ヴァン・リードの日本語も上手です」

「セッシャハ、タビノミチズレガジャパニーズデアッタ」

「どういうことですか?」

「長い物語だ」

と、それだけ英語でぽつんとつぶやくと、仙之助の頭をなでた。

背が高くなり、青年のたくましさを備えたことを実感して、ヴァン・リードはさらに表情をほころばせた。仙之助は満十五歳、数えで言うならば十六歳になっていた。

仙之助編 四の五

ユージン・ヴァン・リードと再会した翌日、仙之助は文字通りの早飛脚となって走った。

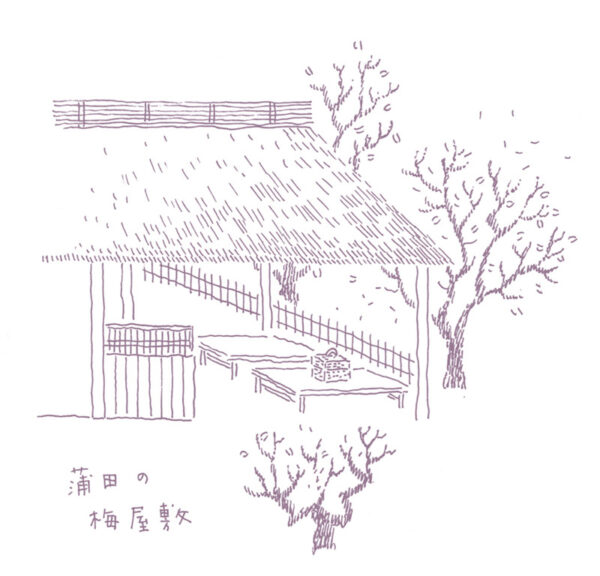

仙太郎の実家は蒲田の梅屋敷に近いところだった。梅屋敷は、横浜の異人たちに人気の遊興地であり、仙之助には土地勘があった。

握りしめた手紙に書かれた場所を探すと、古ぼけた看板のかかった民家が見つかった。仙之助の実家がある大曽根村のほうがよほど田舎であったが、家の構えは大浪家のほうがまだ立派であった。この家から日本橋の大店に請われて養子になった仙太郎の優秀さを仙之助はあらためて思った。

赤ん坊を背負った女が門から出てきた。

「何かご用ですか」

「仙太郎さんを訪ねて参りました」

そう伝えると、家の奥から漢方医らしき若い男が出てきた。

「浅草の小幡漢学塾におりました山口仙之助と申します」

すると、怪訝そうな表情をしていた男の顔がぱっと明るくなった。

「ああ、浅草の大火の時、仙太郎を助けてくれたお方ですか。申し遅れました。仙太郎の兄でございます。あなたのお名前はどれほど聞かされたことか」

案内されたのは離れの座敷だった。

「仙太郎、仙之助殿がいらしたぞ」

襖を開けた先に布団が見えた。だが、そこに仙太郎はいなかった。横におかれた文机の前に座って読書をしていた。仙之助は安堵した。病気療養中と聞いて、床に伏せってやつれた姿を想像していたからだ。

「How are you (元気ですか)?」

仙之助が語りかけると、弾けるような笑顔で仙太郎が返した。

「I am very fine (とても元気です)、Thank you (ありがとう)」

「ヴァン・リードさんが帰って参りました」

「そうか、ついに会えるのだな」

「トモダチの仙太郎も一緒に再会を祝おうと、おっしゃっています。横浜で……」

そこまで言いかけて、仙之助は不安になった。元気なように見えるが、横浜まで歩く体力があるかどうか、それを家族が許すかどうか。思わず隣に立っている兄を見た。

「仙太郎は、横浜に行きたいのか」

兄の問いかけに仙太郎は間髪入れず、きっぱりと答えた。

「はい、何としてでも……参りたく存じます」

「それが仙太郎の望みであれば、行ってきなさい。仙之助さん、あなたがいれば心配ない。連れてやってもらえますか」

「ありがとうございます。必ず無事にお連れ致します」

仙之助編 四の六

蒲田から横浜までは四里弱(約15km)の道のりであった。

仙太郎が遠出をするのは、日本橋から戻った時以来とのことだったが、六郷の渡しで多摩川を渡る頃までは、足取りも軽く、元気そうだった。

「私の実家もここからそう遠くありません。空豆と梨が名物の田舎でございます」

「今日は道草をする訳にいかないが、いつか行ってみたいな」

「大曽根村なんぞに行く暇がございましたら、異人の国に参りましょう」

「ハハハ、それもそうだな」

仙太郎は朗らかに笑った。

だが、川崎の宿を過ぎた頃から足取りが重くなった。時々立ち止まっては、肩で息をする。仙之助は、かねてから考えていた策を実行することにした。

道ばたの茶屋で仙太郎が休憩していると、道の向こうから大八車を引いた仙之助がやって来た。近所の商家から借り受けたものであった。

「これは何だ?」

「見ての通り、大八車にございます。ヴァン・リードさんが初めて港崎遊郭にやって来た時、これを引いておいででした」

「その話は聞いたことがあるな。Christmas Tree なる植木を載せてきたのだろう」

「これに仙太郎さんを乗せて、ヴァン・リードさんをびっくりさせようと思います。面白い企みでございましょう。横浜に着いたら、このムシロを被ってください」

仙之助は悪戯っ子のような目をして、仙太郎を大八車に乗せた。

「お前は本当に面白い奴だな。人の心の機微を読み、考えもつかない心遣いを思いつく。横浜まで歩くことも出来ない病の身と哀れまれては、私とて肩身が狭い。まして、だからと大八車を用意されても惨めなばかりだ。しかし、お前の企みに乗せられれば、なんだか面白い道中に思えてくる。何というか、ひとつの才なのであろう」

「エッホ、エッホ、エッホ、エッホ」

仙之助は聞いているのかいないのか、籠かきのような声をかけて大八車を引いた。

鶴見の宿から異人襲撃事件のあった生麦を過ぎると、横浜はもう近い。

外国人居留地に入り、ヴァン・リードの事務所がある海岸通りに到着した。左右をきょろきょろしながら進むと、通りにヴァン・リードが立っているのが見えた。

「Is this a Christmas tree in Summer (これは夏のクリスマスツリーかね)?」

仙之助はムシロをぱっと取った。ヴァン・リードが笑い転げながら言った。

「Good boy(よくできた)、How are you (元気ですか)?」

「I am very fine(とても元気です)」

仙太郎が答えると、ヴァン・リードは二人の頭をかわるがわるになでた。仙太郎の無事を安堵すると同時に、彼もまた人の心を読み、人の心を引きつける仙之助の不思議な才にあらためて感心した様子だった。

仙之助編 四の七

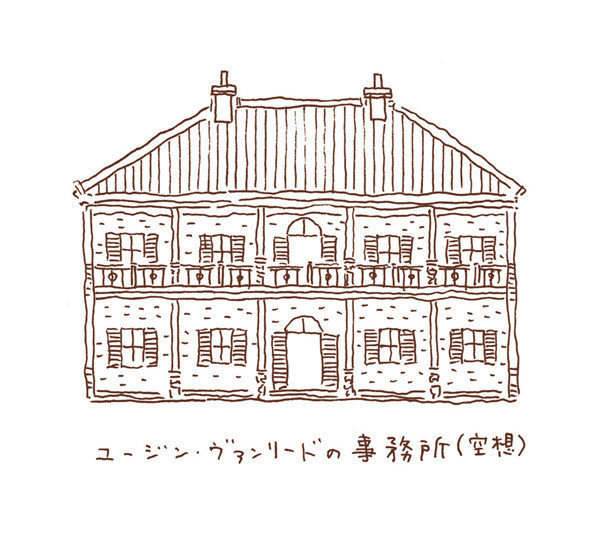

横浜の海岸通りにかまえたユージン・ヴァン・リードの事務所は、以前の手狭なものとは様変わりしていた。二階建ての石造りの建物で、海に面してヴェランダが設けてある。周辺の建物と比べてもひときわ立派で真新しかった。

仙之助と仙太郎は、二階の客間に通された。

客間は大きなガラス窓の入った引き戸で籐椅子の並んだヴェランダと仕切られていた。

ヴァン・リードは引き戸を開けた。心地よい潮風が通り抜けていく。

二階のヴェランダから見る横浜港の風景は、埠頭から見る景色と違って見えた。

「Beautiful(美しいです)」

仙之助はヴァン・リードの顔を見てつぶやいた。

その時、客間のドアをノックする音が聞こえた。

「Please come in(どうぞお入り)」

ヴァン・リードが答えるとドアがあいた。異人館で働くのはたいてい弁髪姿の中国人なのに、そこに立っていたのは日本人の青年だった。銀のトレイに紅茶を入れたポットとティーカップを三つ載せていた。

面長の整った目鼻立ちをしている。身なりから武士であることが見て取れた。

仙之助と仙太郎を見て相手も驚いている。

次の瞬間、仙之助は、青年の表情に不愉快そうな感情が宿ったのを見逃さなかった。

彼が武士であれば、自分がお茶を給仕する相手が年若い日本人の、それも商人なのは許せないに違いない。

「Thank you, Jun(ありがとう、ジュン)」

ヴァン・リードにジュンと呼びかけられた青年は無表情のまま、銀のトレイをテーブルにおいた。仙之助は居心地の悪さを感じていた。

「ジュンハ、サムライダガ、アキンドノケイコヲシテイル」

「商人の稽古でございますか」

ヴァン・リードに答えたつもりの返事に青年が反応した。

「さよう。ヴァン・リード殿の商会で異国との取引を学んでおる」

「おもてなし頂き、恐縮至極にございます」

仙太郎が答えた。同じく居心地の悪さを感じていたのだろう。

「ジュンハ、センダイ governmentノサムライジャ」

「ガバメントとは……、仙台藩のことでございますか」

「イカニモ」

ヴァン・リードがうなずいた。後に「政府」という訳語が一般的になる「government」は、幕末のこの頃、しばしば「藩」の訳語として用いられていた。それが外国に対し、幕府や朝廷と相対する藩の立場を実際以上に大きなものに見せていたという説がある。

仙之助編 四の八

仙台藩士の星恂太郎は、国学を修め、元々は過激な尊王攘夷派であった。

開国派の暗殺をたびたび企てていたが、その一人に仙台藩蘭学者の大御所、大槻磐渓がいた。だが、暗殺を謀った磐渓に世界情勢に対する無知を説かれ、恂太郎は改心する。

脱藩して江戸に出奔した後、困窮し、友人であった江戸勤務の藩士富田鉄之助に金を無心したところ、かけあってくれたのが老中の但木土佐だった。大槻磐渓と同じく開国派で、同じく恂太郎が暗殺を謀った相手であった。ところが、但木は恂太郎の能力を見抜き、かつて自分を殺そうとした者であるのを承知の上で援助してくれた。そして、藩の推薦を得て西洋砲術を学ぶことになる。

恂太郎の目を開かせた大槻磐渓は、自身も西洋砲術を学んだ人物だった。幕末のこの頃、仙台藩の藩校である養賢堂の学頭に就任していた。仙台藩で磐渓の薫陶を受けた者は多い。

万延元(一八六〇)年、日米修好通商条約の批准書交換のため、アメリカに赴いた正使、新見正興の従者として選ばれた仙台藩士の玉虫左太夫もその一人である。

左太夫は記録係として「航米日録」をまとめ、この経験から民主主義に目覚めたとされる。日録は藩主伊達慶邦に献上したが、封建主義への懐疑を私見として記した巻は危険分子とみなされるのを恐れて渡さなかった。幕末、新しい世の中を見通していた左太夫は、「仙台藩の坂本龍馬」とも称される。

正使の一行はアメリカ軍艦のポーハタン号に乗船したが、その護衛として派遣された咸臨丸に乗り込んだのが副使、木村喜毅の一行だった。木村の従者として渡米したのが福沢諭吉である。

安政六(一八五九)年、芝愛宕にあった仙台藩中屋敷の江戸留守役に就任した大童信太夫も大槻磐渓を介した人脈で人生がひらかれた一人だ。築地鉄砲州にあった中津藩中屋敷に勤務していた福沢諭吉とのつながりである。

その前年、江戸に出た諭吉は鉄砲州に蘭学塾を開いたが、信太夫が江戸に来たこの年、横浜でオランダ語が外国人に通じないことに衝撃を受け、英学に転向する。

渡米のチャンスが巡ってきた諭吉に、信太夫は二五〇〇両の金を渡してアメリカで洋書を買ってきてほしいと頼み込んだ。当時、二五〇〇両というと、諭吉が乗り込んだ咸臨丸を購入する価格の十分の一にもなる大金であった。諭吉はこの大役をこころよく引き受けたのだった。

芝愛宕の仙台藩中屋敷に出入りしていた星洵太郎とヴァン・リードを結んだのも、この大童信太夫である。

ヴァン・リードと共に横浜に入港したキサブローが、密航留学生の伊藤俊輔らがそうしたようにポルトガル人と偽り入国した後、自分の素性をあかして頼ったのが大童信太夫だった。キサブローは、仙台藩の領地、石巻出身の漁師であった。石巻を出航して船が難破したのだという。大童信太夫が開国派の俊英であることは石巻の漁師にも知られていたのであろう。信太夫を頼れば故郷に帰れるとキサブローは考えたのだ。

仙之助編 四の九

幕末の日本をめざしたいわゆる冒険商人たちは、金銭的な成功だけを求める者もあれば、内戦状態にあった極東の島国で死の商人として暗躍しながら、権力の駆け引きに積極的に関わり、英雄になろうとした者もあった。

後者の典型がトーマス・ブレーク・グラバーだろう。

グラバーが長崎に上陸したのは、開港の翌年、一八五九(安政六)年九月である。上海のジャーディン・マセソン商会で経験を積んだ後、長崎における代理人に就任したケネス・ロス・マッケンジーの補佐役として抜擢されたのだった。

出身地である英国、スコットランドのアバディーンは、造船と海運業で栄えた港町だった。海外に雄飛する若者が多い土地柄で、その歴史を物語るのが北米からインド、アフリカ、オーストラリアまで、世界各地に点在するアバディーンの地名である。香港のアバディーンは、日本人にとっては本家のアバディーンより馴染みがあるかもしれない。

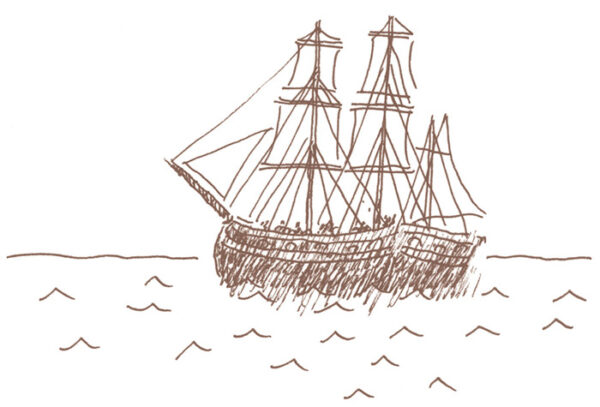

グラバーの時代、英国から極東をめざす旅人はアフリカの喜望峰を廻ってインド洋からアジアに至った。スエズ運河の開通は明治維新の翌年、一八六九年である。

極東の中心都市として繁栄していた上海と長崎は目と鼻の先にある。江戸時代から出島のあった長崎は、欧州からみれば江戸や横浜より近い日本として位置づけられていた。

長崎を拠点としたグラバーは、西国の有力藩である長州や薩摩と接点を持った。幕末の政治的転換である薩長同盟は、坂本龍馬が立役者となったことで知られるが、薩摩と英国の和解を仲介することで、その足がかりを築いたのがグラバーであった。

一方、アメリカの西海岸にいたヴァン・リードにとって、日本は太平洋を隔てた先の島国として位置づけられていた。玄関口はおのずと横浜であり、太平洋の大海原を行き来するなかで、石巻の漁師とハワイで出会い、その縁で仙台藩とつながった。

石巻は太平洋に面した港である。十七世紀、仙台藩伊達家の家臣であった支倉常長は石巻で建造したガレオン船で太平洋を渡り、ヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)のアカプルコに到達している。支倉はローマまで行っているが、太平洋廻りの行程であったのが興味深い。リベラ号で漂流したヴァン・リードとキサブローがめざしたグアムがフィリピンとヌエバ・エスパーニャを結ぶガレオン船の経由地として繁栄した時代のことだ。

そう考えると、ヴァン・リードと仙台藩のつながりは、地理上の必然だったことになる。

ヴァン・リードもグラバーと同じく、極東の英雄になろうとした冒険商人だった。運命を分けたのが、グラバーは薩摩藩と長州藩、ヴァン・リードは仙台藩とつながりを持ったことであろう。だが、当時の彼らはその後の歴史など知るよしもなかった。

一八六六年の再来日以降、ヴァン・リードの商売の中心は武器になっていた。西洋砲術を学ぼうとしていた星恂太郎が見習いを始めたのも、彼を有力な武器商人と見込んでのことだ。

この年、一八三五年生まれのヴァン・リードは三一歳、一八三八年生まれのグラバーは二八歳。そして、一八三六年生まれの坂本龍馬は三〇歳。冒険商人たちは、血気盛んな幕末の志士たちと同世代の青年だったのである。

仙之助編 四の十

仙台藩の中屋敷と行き来するようになったヴァン・リードは、星洵太郎を引き受けた後、もう一人の処遇を江戸留守番役の大童信太夫に相談された。キサブローと同じ石巻出身の具足師、すなわち鎧や甲冑を作る職人で、名前を牧野富三郎といった。

江戸に出奔した後、食い詰めて中屋敷に武士と偽り転がり込んできたらしい。手先が器用だったので、しばらくは下働きとして重宝していたが、どこかに職を探してほしいと頼まれたのだ。居留地の異人に頼むこともなかろうと思ったが、富三郎というのは少し変わった男で、異国に興味があって居留地で働きたいと言うのだ。身分に関係なく、世界に目を向ける者の力になろうとするのは、いかにも開国派の信太夫らしかった。

仙之助と仙太郎を招いたのは、彼らとの再会を望んだこともあるが、仙之助の実家である神風楼に富三郎を雇ってもらいたい心づもりがあったからだ。仙太郎に対しては、高い志と能力を持ちながら自分と同じ病でままならぬ姿が他人と思えなかった。帰国して以後、ヴァン・リードの健康状態は幸い小康を得ていたが、不安はいつもあった。

三人はティーカップを手にしてヴェランダの籐椅子に並んで腰掛けた。

潮風の心地よさは、凪いだ日の太平洋の航海を思い出させた。

嵐が牙を剥くと大海原は地獄と化すが、気候が穏やかな時の群青色の水面がどこまでも続く美しさは、いくら眺めていても飽きなかった。

ヴァン・リードは自分が健康を取り戻したのは、太平洋の航海を繰り返したことである気がしてならなかった。当時の欧米では、長い航海は病に効果があるとまことしやかに説かれていたが、それは本当だったのかもしれない。

「オマエタチモフネニノルカ?」

「フネ?黒船でございますか。Yes(はい)」

仙太郎が力強く答えた。

「センダイgovernmentノサムライ、フネニノリタイモノ、タクサンオル。ジュンハアキンドノケイコ、Boysハエゲレスコトバノケイコ」

「Boys?」

「オマエタチトオナジ」

ヴァン・リードが言う英語を学ぶ少年たちとは、仙台藩の中屋敷で大童信太夫が世話をする足軽の息子たちのことだった。信太夫は長州や薩摩と同じように、年若い彼らに英語を学ばせて密航留学生にするつもりだった。ヴァン・リードはその采配も打診されていた。

「Will you help them(あなたは彼らを援助するのですか)?」

仙之助が不安げな顔で問いかけた。

「Maybe, Yes(おそらく、そうなるな)」

一呼吸おいて、ヴァン・リードは言った。

「Don’t worry, (心配するな)After you(おまえたちが先だ)」

そして、仙之助と仙太郎の肩を代わる代わる抱き寄せた。

仙之助編 四の十一

仙之助と仙太郎に再会した日の夜、ヴァン・リードは二人を居留地八六番地のホテルに招いた。居留地で最初のホテルである横浜ホテルでボーイをしていたジャマイカ生まれで英国籍の黒人が開業したロイヤル・ブリティッシュ・ホテルは、二年前に肉屋を営むカーティスが買い取り、コマーシャル・ホテルと改称して営業していた。

白いテーブルクロスをかけたテーブルにナイフやフォークが並べられる。

仙之助と仙太郎は、緊張した面持ちで目をぱちくりさせながらテーブルの上を見つめていた。二人とも西洋料理の食卓につくのは初めてだった。

最初に運ばれたのはジャガイモのスープだった。

ヴァン・リードは、スプーンを手に取り、一口すくって口に運んだ。

仙之助と仙太郎も同じように真似をする。二人にとって未知の味覚だった。最初の一口は怪訝そうな顔をしていた仙之助だが、二口、三口と口に運ぶうちに慣れてきたのだろう、表情がやわらいでいった。仙太郎も興味津々の表情をしながら、スプーンを口に運んでいる。

次にパンが運ばれた。ヴァン・リードは、銀の蓋付き容器に入った模様付きの丸いバターをバターナイフで取り出してパンに塗って見せた。

二人も同じようにパンをちぎりバターを塗って口に運んだ。スープを口にした時よりもさらに複雑な表情をしたが、これもすぐに慣れたようだった。

食事の席で、ヴァン・リードは牧野富三郎の件を切り出した。すると、仙之助は、ちょうど神風楼の雇い人が一人やめて困っていたと答えた。義父の粂蔵にも人探しをするよう頼まれていたと言うではないか。

翌日、ヴァン・リードは牧野富三郎を横浜によこすよう、仙台藩の中屋敷に伝えた。

中屋敷にいる足軽の息子たちも頭の切れる有望な者が多く、未知の世界に対する好奇心も強い。だが、彼らは足軽とはいえ武士であり、サムライの誇りのようなものが何をするにも前に出る。仙之助と仙太郎には、そうした過剰な自負心はなかった。そのぶん、人の心の機微を読み、心の懐に入り込む如才なさがある。商人としての資質なのだろうか。仙太郎のほうが頭の良さは上だが、人の心を掴む能力は仙之助がはるかに上回っている。

仙台藩とのつながりにヴァン・リードは、野心が湧き上がるのを感じていた。

横浜が開港した日、本覚寺の境内で星条旗を揚げた時の高揚感を思い出す。誰よりも早くこの国に来たのは、大きな商売をして、この国の歴史に残るような人物になるためだった。

だが、その願いは実現してはいなかった。ハワイ王国の総領事に任命されたことは大きな収穫だったが、肝心の日本で、まだ彼は何者でもなかった。恂太郎を引き受け、足軽の息子たちの面倒を見るのは、仙台藩とつながることで、何者かになるためだった。

一方、仙之助と仙太郎のことが気になって面倒をみてしまうのは、そうした野心とは全く別のところにある感情だった。自分に近い人間としてのシンパシーであり、それがゆえに生まれた損得のない友情と言ってよかった。同時に、この国を変えるのはサムライだけではない、という直感もあった。それもまた彼らに肩入れした理由だったのかもしれない。

仙之助編 四の十二

牧野富三郎は、神風楼の主人、山口粂蔵に気に入られ、好待遇で迎え入れられた。

通りを異人が行き交い、物珍しいものを扱う商店が並ぶ、横浜の居留地ならではの独特の雰囲気が何より気に入ったようだった。

横浜に滞在していた仙太郎が実家に戻ることになった日の前日、ヴァン・リードは仙之助と仙太郎を伴って、仙台藩の足軽の息子たちが英語の稽古をしている宣教師を訪ねた。

もともと彼らは、ジェームス・カーティス・ヘボンの夫人が開いたヘボン塾で学んでいたが、一八六六年のこの頃、ヘボン夫妻が上海に旅立ったことで、同じ宣教師のジェームス・ハミルトン・バラの夫人がヘボン塾を引き継いでいた。

バラ夫人は、ヴァン・リードの姿を見ると、にっこり微笑んで言った。

「How are you doing? (いかがお過ごしでしたか)」

「Very well(元気ですよ).

May I introduce my students(私の生徒を紹介してもよろしいですか)」

ヴァン・リードの思いがけない返答に仙之助と仙太郎は驚いた。

「Oh my god, You have also your students(まあ、あなたにも生徒がいらっしゃったのね). Yes, of course(もちろんですとも)」

バラ夫人の教室には二人の少年が並んで座っていた。

ヴァン・リードが仙之助と仙太郎を紹介すると、バラ夫人も少年たちを紹介した。

「He is Rocky, and he is Ricky(彼はロッキー、こちらはリッキーよ)」

いずれも英語のレッスン用にバラ夫人が命名したニックネームだった。

仙之助は、リッキーと呼ばれた少年の顔に見覚えがあった。

「あっ……」

小さく声を上げたのは、顔と記憶がつながったからだった。

当時、港崎遊郭で、異人相手の女郎に悪戯をする者がいると噂になっていた。突然、目の前にあらわれては、髪に挿したかんざしや櫛を抜いて捨ててしまう。彼女たちが仰天して逃げ惑うのをはやし立てて笑う。その悪戯小僧が目の前にいた。

女郎たちから慕われていた仙之助は、そいつがどうにも許せなかった。

その許せない相手が、自分が願っても叶わなかった英語の稽古をしている。相手は仙之助の素性や顔は知らない様子だった。

少年たちは、英語のやりとりをただ黙って聞いていたが、仙之助は口火を切った。

「How do you do? (はじめまして)」

仙太郎も後に続いた。

「It’s pleasure to meet you(お目にかかれてうれしいです)」

慌てて挨拶を返した少年たちの驚いた顔を見て仙之助は少し満足した。

ロッキーの本名は鈴木六之助、リッキーの本名は高橋是清。年下の是清は大柄な体つきだが、仙之助の三歳年下の十二歳だった。後に内閣総理大臣となる高橋是清である。

仙之助編五の一

山口仙之助は、ヴァン・リードの紹介で、ヘボン塾の英語の稽古に時々通うようになった。仙台藩のサムライの息子たちは、露骨に不愉快そうな視線を仙之助に向けた。だが、教師であるバラ夫人は、生徒を身分で分け隔てはしなかった。稽古の教室では、正しい発音できちんと話せる者が評価され、話せない者は評価されない。

行き帰りに嫌がらせを受けることがあっても、仙之助は気にもとめなかった。バラ夫人から新しい英語の教本をもらったことが何よりもうれしかった。ヴァン・リードの『和英商話』はボロボロになるまで読み込んですべて暗記していた。ヴァン・リードもバラ夫人もそんな仙之助の熱心さに感心したのだろう。人なつこくて素直な性格も彼らに気に入られた理由だった。だが、サムライの息子たちにしてみれば、商人の息子の仙之助のそうした熱心さや素直さがまたしゃくに障ったのである。

仙太郎が隣にいないことだけが寂しかった。

近況を伝える手紙だけは届いていた。心配をかけまいと思うのか、体調のことはことさらに記されていなかったが、手紙の筆跡の乱れに不安が募った。

ヘボン塾の稽古で英語の腕を上げた仙之助の勉強相手になったのが、神風楼の番頭となった牧野富三郎だった。学問の素養もなく、物覚えのいい気質でもなかったが、ただならぬ異国への興味だけが彼を机に向かわせた。

富三郎が気に入ったフレーズがあった。

「I think so(そうですね)」だ。

何を言われても、とりあえずそう返事をすれば、英語を話している感じになる。そこが気に入ったのだろう。何を言っても「アイテンキソー」と返して笑う。

難しい構文の授業になると、本に突っ伏して眠ってしまう。

その夜も、富三郎は仙之助の机に突っ伏して眠ってしまった。浅草の小幡漢学塾にいた頃は、仙太郎の布団の隣で、仙之助が勉強しながらよく眠ってしまったものだ。

富三郎の肩に布団をかけてやり、隣の布団に潜り込み、眠りについた仙之助は夢を見た。

浅草にいた頃の夢だ。

仙太郎と枕を並べて眠っていると、遠くに半鐘が聞こえてきた。

ジャン、ジャン、ジャン、ジャン──

ジャン、ジャン、ジャン──

ゴウゴウと吹く強い風の音が半鐘の音に重なる。

「大変だ、起きろ」と突然、声がした。

「仙太郎さん……」

「寝ぼけている場合じゃないですぜ」

声の主は仙太郎ではなく、富三郎だった。仙之助は慌てて起き上がった。

浅草の火事の夢を見ていたと思っていたが、そうではない。本物の火事だった。

慶応二(一六八八)年十一月二六日、五つ半(午前九時)過ぎのことだった。

仙之助編五の二

仙之助と富三郎は、慌てて戸を開けて外に出た。屋根に登って様子を見るつもりだったが、玄関先に出ただけで、火の手が迫っているのが見えた。

浅草の火事より、ずっと状況は切迫している。仙之助は、英語の教本を腹に巻くために部屋に戻ろうとしたが、もはやその猶予はなさそうだった。

遊郭の五つ半(午前九時)といえば、女郎たちはまだ夢の中にいる。

けたたましい半鐘の音に、ひとり、またひとりと起き出して、浴衣姿のまま、不安げに廊下を右往左往し始めた。

おろおろと不安げな表情をする女たちに粂蔵は「早く逃げろ」と促した。火事がおきても、女郎を逃がさない非常な郭もあることを彼女たちは知っていた。

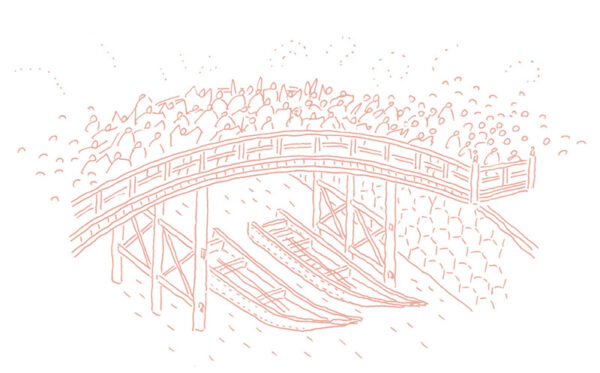

着の身着のまま、通りに出たが、港崎遊郭と外界を結ぶ唯一の出入り口であるおもかげ橋に向かって、群衆が押すな押すなの状況だった。あらためて港崎遊郭が閉ざされた場所であることがわかる。逃げようにも逃げられない。

「粂旦那、おもかげ橋は大変なことになっていますよ。あの橋を渡って逃げようなんて思っていたら、俺らみんなお陀仏になっちまう」

富三郎が息せき切って言う。

「橋を渡る以外、どんな方法があるのかね」

粂蔵の問いかけに、得意そうな顔で言った。

「船ですよ、船。粂旦那、若旦那、おまえたちもみんな、俺についてこい」

富三郎は、橋の下に古びた小舟が二艘、係留されていたことを知っていた。橋の上は阿鼻叫喚を呈していたのに、小舟に気をとめるものは誰もいなかった。

石巻の漁港出身の富三郎ならではの思いつきだった。横浜も、開港前までは漁村だったが、外国人とよそ者が多く住み着いて、漁村の面影はなくなっていた。粂蔵も下野国(栃木県)の出身で海には縁がない。仙之助の故郷の大曽根村にも海はないが、鶴見川が近かった。幼い頃はよく川遊びをして、小舟を操った経験もある。

仙之助は、小舟の中に置いてあった竿を取り出して言った。

「富三郎は、もう一艘を漕いで下さい」

「若旦那、大丈夫ですかい?」

「鶴見川で船を漕いでいたから大丈夫だ」

「こりゃあ、頼りになる。さあ、おまえたち、早く乗り込むんだ」

富三郎は、川岸で怯える女郎たちを促した。裸足のままの者もいる。みな一様におんぼろの小舟に躊躇しているようだった。次の瞬間、爆音と共に背後に火の手が上がった。

「きゃあああああ」

女の叫声が橋の上から響いた。橋の真ん中あたりで立ち往生していた大八車の山と積まれた荷物に火の粉が落ちて炎を上げたのだった。橋の上で折り重なるようにしていた人々はいよい逃げ場を失って、炎に追い立てられた。

仙之助編五の三

仙之助の操る小舟には、女郎が十人ほど乗った。

富三郎の小舟には、義父の粂蔵と雇い人が数人、女郎も数人乗った。

川岸にはまだ女たちが残されていたが、富三郎はすぐに引き返してくると告げた。

仙之助は小舟の舳先に立って、竿を器用に扱いながら進む。最初はぎこちなかったが、すぐに舟を操る勘を取り戻した。

しばらくすると、先ほどよりも大きな爆発音がして、背後に火柱が上がった。

「きゃあああああ」

今度の叫声は小舟に乗った神風楼の女郎だった。

水面にオレンジ色の火柱が映り、火の粉が飛んでくる。

仙之助は、ただ前だけを見て必死に竿を操った。

次の瞬間、ふいに小舟が大きく揺れた。

仙之助は危うく振り落とされそうになり、舳先にしゃがみ込んだ。

振り返ると、女郎がひとり、水に飛び込んだのだった。火の粉が降りかかる中、恐怖でいたたまれなくなったのだろう。

「待っておくれよ」

もうひとりの女郎が立ち上がろうとした。

「駄目だ、駄目だ、落ち着け。対岸まであと少しだ」

仙之助は必死に女たちを制した。橋の上からも幾人もの女たちが身を投げていた。その様子を見て、気が動乱したのだろう。

水に飛び込んだ女郎を助けようとしたが、沈んでしまったのか、もう姿はなかった。

対岸にも大勢の人たちが集まっていた。群衆を見ていた女郎のひとりが声を上げた。

「愛之助さま」

起き抜けの浴衣姿ばかりの中、鮮やかな薄紫色の着物をまとっていた。

神風楼に足繁く通っていた異人の贔屓だったフジという女郎だった。日本語の達者なその異人が、愛之助と名乗っていたことを仙之助は思い出した。

意中の異人を群衆の中に見つけたのだろうか。

次の瞬間、薄紫色の着物がひらりと舞った。

仙之助はひやりとしたが、まもなく、水面に広がった着物の中からフジは顔を出し、小舟の方をちらっと見ると、器用にすいすいと泳いでいく。海辺の育ちだったのだろうか。

小舟より先に岸辺に辿り着くと、そのままフジは群衆の中に姿を消した。

富三郎の小舟は一足先に到着していた。岸辺に残した女たちを迎えに再び舟を出そうとしたが、真っ赤に燃える港崎遊郭にもはや近づくことはできなかった。

炎に包まれたおもかげ橋が焼け落ちるのが見えた。

富三郎は炎に向かって合掌した。富三郎の機転がなかったら、仙之助たちの命も危うかったことになる。仙之助は急に恐ろしくなり、膝がガクガクと震えるのを感じていた。

仙之助編五の四

豚肉料理店から出火したことから「豚屋火事」と呼ばれた横浜の大火で、港崎遊郭は焼け落ちてしまった。神風楼も伊勢楼もすべて灰燼と化した。

炎はさらに広がり、外国人居留地も焼き尽くしたが、命を落とした者は、港崎遊郭の女郎が圧倒的に多く、四〇〇人にのぼったと伝えられる。一番の大店であった岩亀楼だけで三〇人はくだらなかった。

神風楼も、すべての女郎が助かったわけではない。それでも、富三郎がいてくれたことの幸運は大きかった。強風にあおられて荒れ狂った炎が鎮火したのは、夜もふけた亥の刻(午後十時)過ぎのことだった。

翌朝、粂蔵と仙之助、富三郎は再び小舟を操って港崎遊郭の焼け跡に向かった。

ところどころに黒焦げになった柱が残るだけで、あとは一面の焼け野原だった。

大通りからの位置を頼りに、三人は神風楼があった場所に辿り着いた。粂蔵は焼け跡の中に何かを見つけたようだった。大切そうに拾って手のひらに載せている。

「父上、何か見つかりましたか」

「天照大神の織物の破片だ。ほんの少しだけ焼け残っている」

差し出された糸くずのようなものは象牙色をしていた。

「アマテラスのご尊顔だな」

粂蔵は、そう言うと微笑を浮かべた。

「これは再建までのお守りにしておこう」

「神風楼をまたお建てになるのですか」

仙之助は息せき切ってたずねた。

「当たり前じゃないか。港がある限り、横浜はまだまだ栄えるに決まっている。異人たちも焼け出されて、築地の居留地に避難した者もおるが、すぐに戻ってくるさ。郭はな、血気盛んな男たちにはなくてはならぬものだ。おめおめと石橋になぞ戻れるか」

粂蔵は力強く断言した。

「新しい神風楼は、岩亀楼に負けない、異人に人気の店にするぞ」

「異人でございますか」

「そうだ。おまえの得意のエゲレス言葉で客をたくさん呼び込んでくれ」

「もちろんです」

「仙之助、いっそのこと異国に行ってきてはどうだ」

粂蔵の唐突な言葉に仙之助は驚いた。

「おまえが親しいヴァン・リードさんに頼めば、密航船くらい見つかるだろう。神風楼は必ず再建するが、そうは言っても時間はかかる。無為に時を過ごすことはない」

突然の雲を掴むような粂蔵の提案にぽかんとしている仙之助の横で、富三郎がいち早く反応して興奮気味に言った。

「若旦那、わしも連れて行ってもらえんかね。下働きでも何でもしますから」

仙之助編五の五

開港まもない横浜に来て、山口の姓を名乗った日から、桟橋の先に広がる大海原を渡って異国に行くことをどれほど夢見てきただろうと仙之助は思った。黒船の出入りも頻繁な横浜では、船底に忍び込んで密航を試みる猛者の話もよく聞いた。それでも、我が事と考えなかったのは、養家の商売が優先すると思っていたからだ。しかし、神風楼を異人相手の店にするという粂蔵の野望があるのなら、そのために期待をかけらているのなら、もはや遠慮も何もない。どんなことをしても異国に渡ろうと仙之助は決意した。

外国人居留地も焼けたと聞き、まずはヴァン・リードの消息を訪ねようとしたが、無意識のうちに足が向いたのが仙太郎の蒲田にある実家だった。

横浜の大火の噂を聞いているかもしれない。仙之助は自分の無事をまず伝えなければと思った。そして、異国に行く夢を誰よりも共有すべきは仙太郎だと思った。

病気がちだったヴァン・リードも海を渡り、帰国してからはすっかり元気になった。潮風が健康回復に効果があるという説が本当であれば、何としてでも仙太郎を異国に渡る船に乗せたいと思った。

神奈川宿から異人襲撃のあった生麦村を経て鶴見川にかかる鶴見橋をめざす。

郊外に出ると、横浜の惨状が嘘のようにのどかな風景が続いていた。

鶴見橋を渡り、六郷の渡しについた。仙太郎と横浜に向かった日のことを思い出す。

渡し船は平底の伝馬船だから、大八車を乗せることも出来る。どんな状況でも仙太郎を横浜まで再び連れ帰ろうと、無意識のうちに算段していた。

六郷の渡しを過ぎれば蒲田は近い。

梅屋敷のあたりを過ぎ、仙太郎の実家がある集落にさしかかった時のことだった。白い提灯を掲げた野辺送りの葬列が遠くに見えた。

葬列に出会うなんて縁起でもない、と仙之助は思った。

「南無阿弥陀仏」とつぶやいて、仙太郎の実家の漢方医院を足早にめざした。

だが、葬列は、仙之助の後を追いかけるようにこちらに向かってくる。

しばらく歩いて、再び振り返ったが、なおも葬列はまっすぐ仙之助のほうに進んでくる。

仙之助は、振り切るように小走りで、漢方医院の門に辿り着いた。

しばらく肩で息をしてから、門の中に入ろうとした時のことだった。後ろから声をかけられた。

「仙之助さん」

聞き覚えのある声の主は、仙太郎の兄だった。

「横浜では大火があったそうですが、ご無事でいらっしゃいましたか」

「はい、仙太郎さんに無事を知らせるため、参りました」

答えた瞬間、仙太郎の兄が位牌を抱いて弔い装束をまとっていることに気づいた。

「まさか……」と言いかけて喉の奥が詰まって声にならない。

仙太郎の兄は何も言わずに、ただ小さくうなずいた。

仙之助編五の六

「まさか……今日の野辺送りは……」

「仙太郎を送ってきたところでございます。横浜であんな大火があったばかりなのに、仙太郎の野辺送りに仙之助さんがいらしてくださるなんて。あの世でさぞかし喜んでいることでしょう」

「……」

葬列に出会った時から予測していたことだったのに、仙之助はどうにも事実を受け入れられずにいた。悲しみと悔しさと怒りとが交互に押し寄せてきて、言葉にならない。怒りとは、何か漠然とした、人の運命とでも言うものに対してのもので、矛先をどこに向けたらいいのかわからない感情だった。

「医者であるのに、仙太郎の病を治せなかったのは無念です。蘭方医であれば助けられたのかもしれません……。いや、今は医術もエゲレスやメリケンの時代でしょうか」

「異人も同じような病に苦しんでおります。彼らとて、特効薬のない病はいくらもあります。そんな時、大海原を航海して潮風にあたると健康を回復すると彼らは申します。仙太郎さんと……海を渡りたかった。いや、何としてでも、私がお連れするつもりでした」

「仙太郎も、仙之助さんと異国に行くのだと、最期の最期まで……申しておりましたよ」

その言葉に仙之助は、思わず涙をこぼした。

「仙太郎の形見がございます。とりあえず、お上がり下さい」

仙太郎が療養していた座敷に通された。

主のいない部屋は、がらんとしていた。部屋の片隅に文机があり、そこに位牌と線香立てがおかれた。

「今もって来ますので、お参りしてやってください」

線香を上げ、位牌に手を合わせた。それでも、やはり現実のことと思えない。

形見とは、ジョン・万次郎が編纂した『英米対話捷径』だった。仙太郎が手に入れてきて、二人が初めて英語に接した思い出深い本だ。

「この本は、あなたが持っていて下さるのが一番だ」

「仙太郎さんの遺言でしょうか」

「最期の最期まで、生きる望みを捨てていなかったので遺言はありません。でも、あの世でそう思っているに違いありません」

仙之助の涙腺が再び緩む。

「それと、もうひとつ」

手のひらに載せられていたのは、キラキラ光る赤い玉だった。

ヴァン・リードが売りに来たクリスマスツリーの飾りをひとつ懐に入れ、正月休み明けに仙太郎に渡したことを思い出した。それをずっと大事に持っていてくれたなんて。

仙太郎の異国へのせつない憧憬をあらためて見たような気がして、仙之助は胸が詰まり、いよいよ涙が止まらなくなった。

仙之助編五の七

仙之助はすべてを失ったと思った。

豚屋火事で、養家の神風楼は焼け落ちてしまった。

そして、かけがえのない友である仙太郎が亡くなってしまった。

とりわけ仙太郎のことは、どうしても現実のことだとは思えなかった。

悪い夢を見ているような気がしてならない。とぼとぼと力なく歩く仙之助の後ろから、仙太郎がおーいと叫びながら追いかけてくるのではないか。あの野辺送りはお前を驚かすための悪戯だったと、仙太郎が笑いかけたなら。仙之助は、あり得るはずのない想像をしては、こみ上げる感情を抑えきれなくなって、また泣いた。

出会った頃の仙太郎を思い出す。将来を見込まれて日本橋の大店の養子になっただけあり、頭の回転が速く、本当に賢かった。要領の良さが取り柄の仙之助は、到底かなわない頭の良さをうらやましく思った。だが、そんな秀才の仙太郎が、自分にないものを仙之助に見出して、弟のように接してくれるのがうれしかった。仙太郎がいなかったなら、英語の稽古もはかどらなかったに違いない。二人でいれば何でもできる気がした。海を渡って異国に行っても、怖いものなどないと思っていた。

仙太郎の野辺送りはささやかなものだった。

貧しい漢方医の兄にとっては、それが精一杯だったのだろう。病を得て実家に戻されてから、養家からの音信はなかったのだろうか。跡継ぎとしての未来が見通せなくなれば、実子でない仙太郎は用無しということだったのか。

仙之助は、自分自身に思いをおよばせた。

神風楼の焼け跡で、異国に行って来いと告げた粂蔵の真意はどこにあったのか。

火事で全てを失った粂蔵にとって、もしかして自分もまた厄介者なのではないか。

不安と心許なさが、仙太郎を失った悲しさに重なって、どうにもやるせなくなる。

ひとしきり涙にくれた後、泣いている場合ではないと仙之助は我に返った。

粂蔵の真意がどこにあろうとも、縁があって開港地の横浜に来て、英語の稽古に励み、異国に行く伝手もある。それは希有な幸運と言うべきものだ。

全てを失ったと思ったけれど、ユージン・ヴァン・リードとのつながりは、まだ失っていないはずだ。そう思った瞬間、仙之助は、急にヴァン・リードの消息が心配になった。

仙之助は、ヴァン・リードは豚屋火事を生き延びているに違いないと、勝手に思い込んでいた。だから、真っ先に彼の無事を確かめなかったのだ。全焼した港崎遊郭より外国人居留地は被害が少なかったと聞いていたこともあったが、太平洋の遭難を生き延びたヴァン・リードの強運が、そう信じさせたのだった。

だが、もしヴァン・リードを失ったなら、本当に全部を失ってしまうことになる。

仙之助は涙をふいて、空を見上げた。泣いている場合ではない。

一刻も早くヴァン・リードに会わなければ。

わらじの紐を締め直すと、仙之助は小走りに横浜をめざした。

仙之助編五の八

豚屋火事は、外国人居留地にも大きな被害をもたらしていた。

ヴァン・リードの事務所のある海岸通りも、堅牢な石造りの建物があちらこちらで焼け落ちている。一帯に焼け焦げたような匂いが漂い、通りを行き交う異人の姿もまばらだった。

ヴァン・リードの事務所の立派な建物は屋根が焼け落ちて、黒焦げになった石がゴロゴロとあたりに転がっている。柱や窓枠などは焼け残っていたが、廃墟のようだった。

仙之助は、呆然として立ちすくんだ。

にわかに不安な気持ちがわきあがる。だが、ここで待っていれば、ヴァン・リードはきっとやってくるに違いないと信じた。

埠頭の先に続く海だけが以前と同じだった。

仙之助は、焼け残った石の上に腰をおろした。

海岸通りに再び目をやると、大八車を引いてこちらにやってくる人影が見えた。

遠目からでも服装で異人であることがわかる。大八車に載せた荷物が重いのだろう、異人はうつむき加減に下を向いたまま、大八車を引いていた。

仙之助は、懐から仙太郎の遺品として手渡された赤い光る玉を取り出した。

「クリスマスツリー……」

大八車を引く異人の姿に、神風楼にクリスマスツリーを売りに来たヴァン・リードの姿が重なった。そうだ、間違いない。

「ヴァン・リードさん」

仙之助は、大声で叫びながら駆け寄っていった。

ところが、顔を上げた異人はヴァン・リードではなかった。背格好はよく似ているが、見たことのない異人だった。

仙之助は、当惑と失望の表情で言った。

「I am sorry. (すみません)」

すると異人は、たいして驚いた様子もなく、仙之助に問いかけた。

「Do you know Mr. Van Reed? (おまえは、ヴァン・リードさんを知っているのか)」

「Yes, Do you know Mr. Van Reed?」

オウム返しに仙之助もたずねた。

「Now We are working together. (今は一緒に働いている)」

「Is he fine? (彼は無事ですか)」

「Of course(もちろんだとも)」

異人は、ありふれたジョンというファーストネームを名乗り、ヴァン・リードと古着を売る商売をしていると語った。火事で焼け出された異人たちは、着るものに不自由していた。彼らは被災を免れた異人から服や靴を高額で買い取り、さらなる高値で焼け出された人たちにそれらを売った。商売が成り立ったのは、当時、西洋人の着る洋服や靴は、開港地にしかなかったからだ。横浜に数軒あったテイラーも焼け出されていた。

仙之助編五の九

外国人居留地のはずれにある倉庫のような建物がユージン・ヴァン・リードの仮住まいだった。外壁が少し焦げていたが、延焼は免れたものらしい。

ジョンと名乗る異人と共に大八車を引いてあらわれた仙之助を見ると、ヴァン・リードは相好を崩した。

「センノスケ、タッシャデアッタカ」

「Yes, I am fine. (はい、元気でおります)」

「ジンプウロウモヤケテシマッタナ。オマエノチチハタッシャデオルカ」

「はい、おかげさまで」

「センタロウハ、タッシャデオルカ」

「……」

「ヤマイガワルイカ?」

仙之助はうつむいたまま、首を振った。

「仙太郎は……」

いいかけたまま、言葉に詰まって、涙があふれてきた。ヴァン・リードはその表情をみて事情を察したようだった。二人の間にしばしの沈黙が流れた。

「センタロウハ……、Is he in heaven(天国にいるのか)?」

「Heaven?」

仙之助が聞き返すと、ヴァン・リードは答えた。

「ゴクラク……、ゴクラクジョウドノコトダ」

「極楽浄土……」

小さくうなずいた仙之助にヴァン・リードは意外なことを言った。

「オマエモ Heavenニイクカ?」

「えっ、死ねと、切腹せよとおっしゃるのですか」

「NO、NO、ハラキリデハナイ」

「What do you mean? (どういう意味ですか)」

「コノヨノ……ゴクラクジョウドダ」

「この世の極楽浄土?」

「イカニモ。センタロウハ、アノヨノゴクラクジョウド、センノスケハ、コノヨノゴクラクジョウド」

「Where is my heaven(私の極楽浄土はどこにあるのですか)?」

「Beyond the sea(海の向こうだ)」

「メリケンですか?」

「メリケンデハナイ、Hawaiiだ」

「Hawaii?」

「イカニモ」

仙之助編五の十

仙之助は目を輝かせて、ヴァン・リードが語るこの世の極楽浄土の話に聞き入った。

太平洋の真ん中にある群島で、一年中、浴衣で過ごせるような常夏の気候に恵まれている。日差しは強いが、海を渡る貿易風が心地よく、横浜や江戸の夏のように蒸し暑いことはない。島の至るところに南国特有の花が咲き、馥郁とした花の香りを含んだ風に吹かれる気持ちよさは、極楽浄土以外の何ものでもないと、ヴァン・リードは熱弁した。

群島は欧米の地図には、サンドウイッチ諸島と記載されていたが、王国の名称であり、先住民たちの呼び名であるHawaii、すなわちハワイこそが、この美しい島々にはふさわしいとヴァン・リードは思っていた。

ハワイ王国の日本総領事という肩書きは、彼の野望と自負心を満たすものだったが、それだけがこの任務を引き受けた理由ではない。日本とハワイは、国のありようは対照的だったが、太平洋の小国として、共通する危うさがあると思っていた。二つの国がつながりを持つことは何らかの意味を持つに違いない。

初代カメハメハは、外国から武器を手に入れて諸島を統一した。ハワイ王国は、成立の最初から外国人の影響を受けていた。

ハワイでは外国人のことを「ハオレ」と呼ぶ。ハワイ以外の人という意味だが、もっぱら欧米人のことを指している。

日本人が呼ぶ「異人」も同じような意味である。

だが、一方で日本人は「攘夷」という外国人排斥のテロリズムの思想において、「さげすむべき敵」という意味の「夷狄」という呼び名を外国人に与えた。

日本は長く国を閉ざすことで、自立した政治と経済を維持してきた。徳川幕府が弱体化した今は、諸藩がそれぞれ外国勢力と結びついているが、彼らは、いつも外国人を警戒している。そうした激しい拒絶はハワイにはない。

ハオレは王国の統治に西欧式の仕組みを導入することで、政治に介入し、自分たちに有利な法を制定して土地を手に入れた。王女たちは次々とハオレの商人と結婚し、その影響力は経済にもおよんでいた。ハオレは、王国そのものの未来さえ、自分たちに都合の良いほうに誘導しようとしていた。

ヴァン・リードの知っているハワイは、もっぱら船が寄港する首都のホノルルだった。

街並みは欧米のどこの都市にもある陳腐なものであり、ホノルルの小さな社交界は、ハワイの利権を牛耳ろうとする外国人たちが見栄の張り合いや足の引っ張り合い、くだらない噂話にばかり終始していてうんざりした。

この世の極楽浄土どころか、搾取とまやかしが横行する悲しい島なのかもしれなかった。

それでも、吹く風は爽やかだった。

海も空も青く、オレンジ色の夕陽も雨上がりの緑もせつないほどに美しかった。

ハワイを離れると、ことさらにそのことに気づかされる。

気がつくと、あの風を懐かしく思っている。

仙之助編五の十一

仙之助をハワイに送ることは、ヴァン・リードが唐突に思いついたことだった。

ハワイ王国の総領事として任命された日本人移民の計画をそろそろ実行に移さなければならなかった。神風楼に雇ってもらった牧野富三郎は、これから募集する移民団を率いる候補になると目論んでいたが、よく考えてみれば、仙之助のほうが多少の英語がわかるし、機転も利く。まずは仙之助をハワイに送り、移民団を迎えれば安心なのではないか。

渡航の船賃だけ工面できれば、仙之助は、現地でハウスボーイでも何でも器用にこなして移民を迎え入れる準備をするに違いない。

「Wind……、風が違うのですか」

「ソレダケデハナイ。ウツクシイトコロダ」

仙之助は、戸惑っているようだった。物見遊山で異国に行くのではない。極楽浄土のように美しいと言われても、太平洋の孤島になぞ行きたくはないに違いなかった。

「オマエハ、メリケンニイキタイカ?」

「Yes, I want to learn English(はい、英語を勉強したいのです)」

「Don’t worry, Many Americans live in Hawaii. You can learn English. (心配するな、ハワイにはたくさんのアメリカ人が住んでいる。英語の勉強はできる)」

仙之助の表情がほっとしたように明るくなった。ヴァン・リードは居住まいを正し、かしこまった表情で告げた。

「I am a Consul General of Japan in Hawaiian Kingdom

(私はハワイ王国の日本総領事である)」

「ハワイの王様から重要なお役目を預かっておられるのですね」

当意即妙な返事に驚いてヴァン・リードは聞いた。

「Do you know the meaning of a Consul General(おまえは総領事の意味するところをわかっているのか)?」

「No, but, I understand it means something important.

(いいえ、ですが、何か重要なお役目であることは理解しています」

ヴァン・リードは笑いながら、仙之助の肩を叩いた。

言葉の意味がわかならなくても、前後の文脈から意味を取り、躊躇うことなく会話を進めることができる。仙之助には生来の語学の才があるのかもしれない。一人でハワイに送っても心配ないと思った。

日本人移民を送る計画の先遣としてハワイに行ってほしいと言うと、英語の勉強ができると言われた時よりも、もっとうれしそうな表情になった。

ヴァン・リードの任務を任されることが誇らしかったのだろう。だが、それ以上に仙之助は、被災した遊郭の息子である自分の立場をわきまえていた。藩の後ろ盾があるサムライのような留学がかなうはずはない。異国に行って来いと粂蔵は言ったが、渡航費の無心まではできない。異国に行く夢は、自分で切り開くしかないと思っていた。

仙之助編五の十二

一八六七(慶応三)年一月、横浜港の埠頭からパリ万博に参加する将軍慶喜の弟、徳川昭武の一行がフランスに向けて旅立った。三一人の随行者の中には、後に日本の資本主義の父と呼ばれ、ホテル業の発展にも尽力した渋沢栄一もいた。

幕府の使節団は、日米修好通商条約の批准のため、一八六〇(万延元)年に派遣された遣米使節、ロンドン万博の開催された一八六三(文久三)年の遣欧使節に次ぐものだった。

幕末、海外渡航をしたのは彼らだけでなない。長州や薩摩も貿易商のトーマス・ブレーク・グラバーらの手引きで留学生を派遣したが、彼らは鎖国の禁を犯す密航者だった。出国にあたっては、それぞれ本名とは異なる変名を名乗り、密かに旅立った。幕府のお墨付きがなければ、国外に出ることは厳しく禁じられていたのである。

横浜などの港が開かれ、外国人の出入りが許される以前は、偶発的な遭難だけが日本人が国境を越える唯一の可能性だった。幕府は大船建造禁止令を出して、海を越えて異国に行ける船の建造さえ禁止していた。

小さな漁船や商船はしばしば遭難し、外国船に助けられた。だが、そうした漂流者の帰国でさえ、ジョン万次郎やジョセフ・ヒコがそうだったように命がけだった。

たとえば、ジョセフ・ヒコと同じ船で遭難した日本人のひとりにサム・パッチと呼ばれた船乗りがいた。彼はペリーの黒船来航の時、軍艦サスケハナ号に乗組員として乗船していたと伝えられる。念願の母国に上陸もしている。だが、鎖国の禁を犯したことの恐ろしさに、ただ怯えて土下座をしていたという。幕府の役人から帰国を認められたものの、結局、アメリカに戻っている。帰国後の身の安全が不安だったのだろう。

ヴァン・リードがハワイで出会ったキサブローも帰国できずにいた漂流者だった。ハワイ王国の日本総領事という肩書きのあるヴァン・リードの随行者として首尾よく帰国したが、もしあのまま、ハワイにいたら帰国は叶わなかったに違いない。

ジョン万次郎と同じ船に乗っていた者たちも、彼以外はハワイで人生を終えている。彼がヴァン・リードと出会った当時も、ハワイには日本人の漂流者が何人かいたという。ジョン万次郎やジョセフ・ヒコのように強い意志を持って帰国した者は数少ない例外だったのだ。

幕末になっても、海を越える日本人は、幕府の使節団でなければ、漂流者か密航者という時代が長く続いていた。ところが一八六六年、幕府は留学や商売で海外渡航をする者に「御免の印章」という免状を発給することを決めた。ついに密航ではなく、海外渡航する道が開かれたのだった。

ヴァン・リードは、ハワイに送る移民団に道が開かれたと思った。幕府との厄介な交渉が必要だったが、じっくり準備をすればいい。この免状を申請することに決めた。

だが、仙之助は一刻も早くハワイに送りたい。

ややこしい手続きに時間をとられるのはおしい。ほんの少し前までは、誰もが密航者だったのだ。仙之助は密航でかまわないだろうとヴァン・リードは考えていた。

仙之助編六の一

ユージン・ヴァン・リードと再会した山口仙之助は、焼け跡の仮事務所に足繁く通い、荷物運びなどの下働きを手伝うようになった。もっとも、それで収入を得ることが目的ではなかった。仕事仲間の異人たちと英語でやりとりすることが勉強になったからだ。同じ横浜にいて、港崎遊郭には異人の出入りも多かったが、彼らの生活については、知らないことが多く、新鮮な刺激に満ちていた。

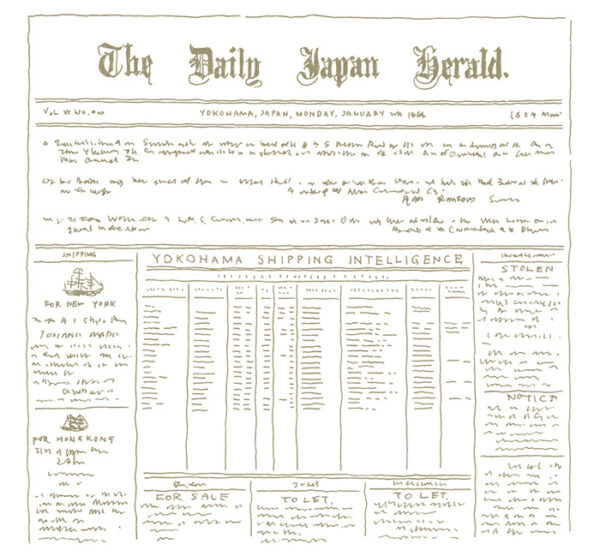

仙之助が夢中になったのは「デイリー・ジャパン・ヘラルド(The Dairy Japan Herald)」という外国人居留地で発刊されている英字新聞を読むことだった。

「ジャパン・ヘラルド」は活版印刷で発行された日本最初の定期刊行物だった。毎週土曜日の発刊で、国内外のニュース、横浜の出来事、港を出入りする船の情報などが記載されていた。「デイリー・ジャパン・ヘラルド」は、ジャパン・ヘラルドが一八六三年十月に創刊した広告を主体とした日刊紙になる。

商人たちが取引したい商品を事細かに広告出稿する日刊紙は、外国人居留地の経済の営み、生活の営みがそのまま反映されており、港を出入りする船の情報の伝達も詳細かつ迅速になった。日本で最初の日刊新聞でもあった。

日本語新聞の事始めは、ヴァン・リードと共に開港まもない横浜に上陸したジョセフ・ヒコが一八六四年に創刊した「海外新聞」である。ヴァン・リードも英語の教本を出版したくらいだから、ジャーナリズムや出版には関心が高く、その四年後に「横浜新報もしほ草」という日本語新聞を創刊することになる。

熱心に「デイリー・ヘラルド」を読む仙之助をヴァン・リードは好ましく見ていた。

仙之助の語彙力は急速に進歩し、瞬く間に、ぎこちない片言から商売のやりとりも含めた日常会話に困らなくなった。

紙面では、ありとあらゆるものが売買されていた。鉄や石炭から、ランプ、ランプ用のオイル、ガラス窓、家具、ベッド用のシーツ、タオル、カーペット、帽子、靴など、異人の生活には何が必要なのか、手に取るようにわかった。「Dress」とは貴婦人の着る裾の広がった服のことであり、「Jacket」とは西洋の上着であることも学んだ。

馬のイラストが描かれた「Stables(馬小屋)」とある広告は、馬関連の商売であることがわかるから「Horse(馬)」のみならず「Carriage(馬車)」といった単語も容易に理解できた。日本産の「Pony(小型馬)」もよく売りに出されていた。

日本語に訳しようもない事柄も多く書かれていた。

たとえば「Insurance(保険)」である。

前もって金を払っておくと、火事で焼け出されたときに金が受け取れる商売だと言われても、仙之助には今ひとつぴんとこなかった。渋沢栄一が日本で最初の保険会社を設立するのは一八七九(明治十二)年のこと。だが、横浜の外国人居留地では、すでに数多の保険代理店があり、当たり前のように火災保険や船舶保険が存在していた。

当時、保険の広告が多かったのは、前年の豚屋火事の影響もあったのだろう。

仙之助編六の二

一八六七年の初め、外国人居留地で大きな話題となったのは、太平洋郵便汽船会社が横浜に定期航路を就航させるというニュースだった。

その頃、横浜には毎日、たくさんの船が入港していた。少なくても十数隻、多いときには三十隻以上の商船が港に停泊していた。「デイリー・ヘラルド」の一面には、その日、港にいる商船の名称や船長の名前、出発地が記されていて、積み荷や乗船客の募集がある船は、イラストと共に広告が出された。

行き先は香港、上海、ロンドン、ニューヨークが多かった。横浜と同じ開港地である長崎行きと北海道の函館行きの船もたくさんあった。なかには、船のチャーター(貸し切り)を募る広告もあった。人の移動も商品の運搬も、これらの広告を見て、行き先や料金の見合う船を探すのだった。だが、どれも定期航路ではないため、予定が立てにくいし、都合のいい船便が見つからないことも多かった。

郵便汽船とは、その名の通り、国際郵便を運ぶ役割がある。異人たちがわきたったのは、人の往来だけでなく、本国との通信も定期的に期待できることだった。

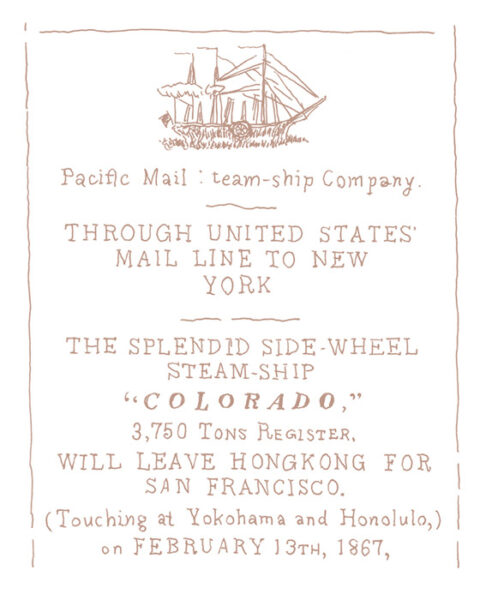

横浜に就航する郵便汽船は「コロラド号」といった。

「デイリー・ヘラルド」は「三七五〇トンの素晴らしい外輪汽船」だと報じた。

外輪汽船といえば、一八五三年の黒船来航で、ペリーが乗船していたサスケハナ号と同じである。排水量もほぼ同じ三八二七トン。コロラド号は、日本人が恐れおののき、開国を決意させた黒船と同じ偉容を誇っていた。

一八六〇年代は、帆船と蒸気船が共存する時代だった。

横浜に出入りする異国船もまだ帆船が多く、それは「デイリー・ヘラルド」の広告に記載されるイラストからも見て取れた。排水量も1000トン級かそれ以下が大半だった。

太平洋を横断する客船としては破格の大きさも話題になった理由である。

「デイリー・ヘラルド」に最初に出された広告では、二月に香港を発って、横浜とホノルルを経由してサンフランシスコに至ると掲載された。

ヴァン・リードは、驚いて見入った。

なぜなら、当時、横浜からホノルルに直行できる船はほとんどなかったからである。

ヴァン・リードが仙之助に「この世の極楽」だと告げたハワイ王国のホノルルである。

日本総領事として依頼された移民を送り込むには、しかるべき商船を借り上げる算段をしなければと考えていたが、仙之助をいかにしてホノルルに行かせるか、ヴァン・リードは考えあぐねていた。借り上げ船でなければ、いったんサンフランシスコまで行き、船を乗り換えるしかない。船賃は小さな商船より割高かもしれないが、サンフランシスコでホノルル行きの船を待つより安くすむに違いない。

太平洋郵便汽船会社では、コロラド号と同じ規模の汽船を造船中で、三ヶ月に一度の太平洋定期航路が実現するとあった。今後も継続的にホノルルとの間に定期航路ができるのなら、移民団も郵便汽船に乗せることができるとヴァン・リードは考えた。

仙之助編六の三

コロラド号の広告は、立派な外輪汽船のイラストと共に「デイリー・ヘラルド」の紙面に連日掲載された。ところが、就航が告げられて一週間後、ヴァン・リードが広告を注意深く読むと、ホノルルの寄港は中止になったとの数行が加わっていた。

周辺の天候が理由とあったが、本当のところは、日本と取引する貿易品がハワイにはなく、商売のうまみがないからだろうと、推測した。横浜からホノルルまでの乗船客もたいして見込めないと気づいたに違いない。

船賃が記載された行き先は、香港、サンフランシスコ、ニューヨークだった。

サンフランシスコから先は、メキシコのアカプルコ経由で中米のパナマシティに着き、パナマ鉄道でカリブ海側のアスピンウォール(現在のコロン)に移動、再び汽船に乗船して、キューバ、ジャマイカ、ドミニカとカリブ海を北上してニューヨークに向かう。運河の開通は二〇世紀になってからだが、パナマ鉄道の開通で、太平洋側から大西洋側への旅は格段に楽になった。

ニューヨークから欧州への乗り継ぎの便の良さも強調されていた。

当時、横浜から欧州への航路は、上海、香港からインド洋を経てエジプトのスエズに至り、陸路で地中海に抜けるルートが一般的だったことへの対抗と思われる。

スエズ運河の開通は一八六九年である。コロラド号の就航した年に横浜からフランスに向かった渋沢栄一は、工事中のスエズ運河を見学している。

スエズ運河の開通直前、太平洋郵便汽船会社は、太平洋経由の欧州航路を売り込もうとしたのだ。ホノルル経由が却下されたのは、当然のことかもしれなかった。

ヴァン・リードが仙之助をハワイに送る算段を考えあぐねているうちに春になった。

仙台藩士の星恂太郎から思いがけない相談がヴァン・リードにもたらされたのは、この頃のことである。仙台藩がアメリカに送る留学生のうち、年少の二人の身元引受先を探してくれないかというのである。

長崎海軍伝習所から咸臨丸で渡米、幕府の要職についていた勝麟太郎(海舟)の息子、小鹿がアメリカに留学することが決まり、庄内藩の高木三郎と仙台藩の富田鉄之助が同伴することになった。この機会に、仙台藩では、かねてから横浜で英語の修業に出していた少年たちも同行させることになった。勝小鹿と同伴の二人は大学に入学する手はずが整っていたが、年少の二人はまだ入学できる年齢ではない。

グラバーが世話をした長州や薩摩の留学生と違い、渡航の手引きまで依頼されたものではない。コロラド号の就航も決まり、密航しか方法がなかった頃とは事情が違うとはいえ、中途半端な依頼を受けたことにヴァン・リードは、いささかの不快を感じていた。

かつてグラバーが長州や薩摩の年少者たちをスコットランドの実家に寄宿させたことはヴァン・リードも知っていた。横浜からの船が到着するサンフランシスコには、都合の良いことにヴァン・リードの実家がある。星洵太郎を通して、実家に寄宿させる意向を伝えると、仙台藩で案件を仕切っていた大童信太夫は喜んで了承した。

仙之助編六の四

ヴァン・リードが仙台藩から世話をしてほしいと依頼された年少者は、高橋是清と鈴木六之助といった。

バラ夫人が引き継いだヘボン塾でリッキーとロッキーと呼ばれていた少年だと、すぐに思い出した。仙之助と仙太郎が、競争心を燃やしていた相手だ。リッキーは、神風楼の女郎に悪さをした悪戯者でもあったと仙之助が苦々しく話していた。

仲介役の星恂太郎も苦笑交じりで、高橋是清の悪童ぶりを語った。

仙台藩では、もともと鈴木六之助だけを勝小鹿の留学に同行させることにしていたという。高橋が省かれたのは、素行の悪さゆえである。それに高橋が異を唱えなかったのは、イギリスの捕鯨船の船長からキャビンボーイの口を紹介されていたからだという。捕鯨船で半年か一年働いて、いつかロンドンに戻ったら学問のできるところを世話すると言われたらしい。無鉄砲でやんちゃな高橋は、すっかり乗り気になった。仙台藩の了承を求めて止められても困ると考え、ことの顛末は後から手紙で伝えることにして、乗船してしまおうと思ったらしい。ところが、捕鯨船が出航に手間取っているうちに、仙台藩にこの企みが伝わり、年端もいかない少年が捕鯨船で渡航するのはいささか無謀だと引き留められた。そして、高橋も留学生として同伴させることになったのだという。

「捕鯨船か!そりゃあいい」

ヴァン・リードは、そう言って笑い、一呼吸おいて、太平洋を渡るのにその手があったかと気づかされた。

捕鯨船は商船と異なり、積み荷や乗客の募集をすることがないので、「デイリー・ヘラルド」の紙面に船名が出ることはないが、横浜の港にもしばしば姿をあらわしていた。

日本列島から伊豆諸島、ボニン諸島と呼ばれていた小笠原諸島に至る海域は、一八二〇年頃から「Japan Ground(ジャパン・グラウンド)」と称されるクジラの漁場として知られていた。ジョン万次郎が伊豆諸島の南端にある鳥島で捕鯨船に助けられたのも、そこが好漁場だったからだ。日本人の漂流民がハワイに増えたのも同じ理由だった。日本の港を捕鯨船の補給基地にすることは、黒船来航でアメリカが日本に開国を迫った理由のひとつでもあった。開港後の横浜が捕鯨船の補給基地としても機能するようになったのは、当然のなりゆきと言えた。

一八世紀末から一九世紀にかけて、欧米で捕鯨が一大産業となったのは、鯨油が燈油、潤滑油、蝋燭などの原料として、当時の生活に欠かせないものだったからだ。アメリカの捕鯨産業の最盛期は一八二〇年から七〇年の五〇年間とされる。一八五九年にアメリカのペンシルヴァニアで石油が発見されたが、ロックフェラーが後にスタンダード石油となる会社の前身を設立するのが一八七〇年のこと。一八六七年といえば、捕鯨産業が繁栄を極めた最後の時期にあたる。

ハワイ王国の経済基盤もまた捕鯨船の補給地としての役割にあった。移民の労働力を求めていたサトウキビが主産業になるのは、まだ少し先のことである。

仙之助編六の五

一八六七年五月二十五日、コロラド号が横浜港に入港した。

埠頭には、外輪汽船の偉容をひと目見ようと、多くの人たちが集まった。積み荷の量も、通常の商船とは比べものにならないほど多かった。

数多の国際郵便と世界のニュースももたらされた。

そのなかに、ヴァン・リードが待ち望んでいたハワイ王国政府からの日本総領事としての信任状もあった。ハワイからの帰途、遭難したこともあり、肩書きを証明するものがない彼を詐欺師まがいに怪しむものもいた。これで幕府の外国奉行に正式な申請を行うことが出来ると、ヴァン・リードは安堵した。

仙台藩では、夏に再び入港するコロラド号で渡米すべく、留学生派遣の準備を進めていた。二人の少年の渡航費と滞在費は、ヴァン・リードに直接渡された。

悪童を雇い入れると持ちかけたイギリスの捕鯨船のことをヴァン・リードは思い出した。船長はなぜ英語もろくに話せない日本人の少年をボーイに雇おうとしたのだろうか。本当にロンドンで学校に通わせるつもりだったとは思えない。仙台藩が危惧したように、都合よくこき使うつもりだったに違いない。

どのみち、ボーイとして働くつもりでいたのなら、サンフランシスコでも働くことに異議はなかろう。そう考えたヴァン・リードは、二人のハウスボーイを日本から送ると実家に手紙を書き、サンフランシスコに向けて出航するコロラド号に託した。

託された滞在費から、仙之助のハワイへの渡航費を捻出しようと考えたのである。

仙之助もホノルルでは同じ立場で、どこかの家にハウスボーイとして雇ってもらうつもりだった。同じ年頃の彼らが同じ境遇で苦労するだけのことだ。ヴァン・リードと仙台藩のつながりは、グラバーと薩長のようなものでない諦めもまた、その決断を助長した。

コロラド号の入港で、入荷した酒や食料にも人々はわきたっていた。

アメリカ産のバーボンウイスキーのほか、フランス産のブランデーやボルドーの赤ワイン、シャンパンもあった。ロックフォール産のブルーチーズとラングドック産のソーセージにはフランス人が飛びついた。フランス製のチョコレート、甘い果実のシロップもあった。

その頃、ヴァン・リードが贔屓にしていたのは、豚屋火事の後、開業したばかりのホテルのビリヤードがあるバーだった。ワインや酒の目利きがよく、コロラド号の入港に際しても、真っ先にいい酒を買い付けていた。

「Globe(地球)Hotel」という名前も気に入っていた。

コロラド号が出航した日の夜も、バーカウンターでバーボンを注文した。

船の出入りに伴う歓迎会や送別会の賑わいが一段落した店内に、見慣れない男が一人でいるのに気がついた。横浜の外国人居留地の社会は狭いから、新顔はすぐにわかる。赤銅色に日焼けした顔は船乗りと思われた。同じバーボンを注文したのに親近感を覚えてヴァン・リードが話しかけると、にこやかに応じた男は名乗った。

「ニューベッドフォードから来たダニエルだ。よろしく」

仙之助編六の六

「捕鯨で有名なニューベッドフォードか?」

ヴァン・リードが応じると、男はとたんに人なつこい笑顔になった。アメリカ東海岸、マサチューセッツ州のニューベッドフォードは、北米における捕鯨の一大基地として名をはせていた。一九世紀前半までは、大西洋上に浮かぶナンタケット島が有名だったが、一九世紀後半になるとニューベッドフォードが勢いを増した。

「極東の日本にまで、故郷の噂がとどろいているとは驚いた。あらためて名乗らせてもらうよ。ダニエル・グローブだ。俺のファミリーネームにひかれてこのホテルに入ったんだが、いい友達に出会えてうれしいよ」

「ああ、Globe Hotelか」

「グローブ家は、ニューベッドフォードで捕鯨に従事する由緒あるファミリーだ」

「そうか、サンドウィッチ諸島にいたからな。捕鯨船の船乗りに会うこともあった」

「ラハイナか?」

「いや、ホノルルだ」

「ハワイ王国の首都がマウイ島のラハイナからホノルルになってからは、入港する捕鯨船も増えたらしいな。今度はホノルルに立ち寄ってみるとするか」

「これからハワイに向かうのか」

「この季節、鯨はジャパン・グラウンドからロシア沖のカムチャッカ・グラウンドに北上する。北の海でしばらく獲物を狙ってからだな。この国のことは、少年の頃から聞いていて憧れていた。それで立ち寄ってみることにしたんだ」

「お前の少年時代は、まだ日本は国を閉ざしていただろう。本でも読んだのか?」

「いや、少年時代に乗っていた捕鯨船に日本人がいたのさ」

「漂流者か?」

「もとは漂流者で捕鯨船に助けられたと聞いた。船長の養子になって陸に上がって学校にも通った。まともな英語を話すし、読み書きは俺たちより達者だった。兄貴のような年回りで、俺は尊敬していた」

「その日本人はそれからどうした?」

「帰国する資金を貯めるためにForty−niners(49 年組)になったと聞いた」

「フォーティーナイナーズ」とは、一八四八年にカリフォルニアで金鉱が発見された翌年、一攫千金を夢見てゴールドラッシュに殺到した者たちの呼び名だった。

「首尾よく日本に帰国して、偉いサムライになったという噂だ」「サムライになった漂流者か……、もしかして、ジョン・マンのことか」

「なぜ知っている? そうだ。ジョン・マンだ」

「偉いサムライになった漂流者なぞ、他にいないからだ」

ヴァン・リードは、直接の面識はないものの、仙之助と仙太郎から英語の初歩を学んだ教本の著者として、ジョン万次郎のことを何度も聞かされていた。

仙之助編六の七

グローブホテルのバーは、寡黙な若い黒人のバーテンダーが取り仕切っていた。

すらりと背が高く、繊細な細い指でグラスを扱う姿が印象的だった。

豚屋火事の前には見なかった顔で、最近横浜にやって来たのかもしれない。ヴァン・リードは一度だけ、言葉を交わしたことがあったが、フランス語訛りの英語で、カリブ海のフランス植民地、マルティニーク島の出身だと話していた。

バーカウンターに置かれたグラスが空になっているのに気づいて、同じものでいいかと彼は小声で聞いた。自分からは何も話さないが、よく目配りをしている。

捕鯨船の船長のダニエルは、自分の勘定につけるよう指示をした。

「二杯目は俺におごらせてくれ」

ヴァン・リードは自分が奢るつもりにしていたのに、先を越された格好だった。

「到着早々、ジョンマンを知っている男に会えるとは。うれしいよ」

「運命の出会いに乾杯」

ヴァン・リードは少し大げさに言った。

言葉の裏には、仙之助の渡航を託す心づもりがあったのだが、それを切り出すのは、まだ少し早い。まずは信頼関係を築くことだ。

そんなヴァン・リードの心模様を知るよしもないダニエルだったが、ヴァン・リードの言葉を真面目に受け取って返した。

「全くそうだな。運命の出会いに乾杯」

バーボンの入ったクリスタルグラスを二つあわせると、チンと澄んだ音を立てた。

「横浜には着いたばかりなのか」

「ああ、到着したばかりだ。今夜が日本で過ごす最初の夜だ」

「じゃあ、日本の最初の夜に乾杯だな」

二人はもう一度グラスをあわせた。

「しばらく滞在するのか」

「せっかくやって来た憧れの国だからな。北の海で鯨と格闘する前に鋭気を養いたいと思っている」

「そうか。鋭気を養うのにぴったりの場所に案内したいところだが、あいにく火事で焼けてしまったからな」

「ヨシワラのことか」

「横浜のヨシワラだな」

「どうせ、江戸のヨシワラに俺たちは行けないんだろう。俺たちのヨシワラは港町のヨシワラだ」

港崎遊郭のことも江戸の吉原に喩えて「ヨシワラ」と呼ぶ異人は少なくなかった。外国人居留地の住人は十里(約40km)四方より先に行くには許可が必要だったから、江戸は簡単には行けない神秘の都だった。まして通りすがりの船乗りであれば、なおさらである。

仙之助編六の八

三杯目のバーボンは、ヴァン・リードがダニエルに奢った。

「明日の予定は何かあるのか」

「初めての港に流れ着いた船乗りに予定なんてあるものか」

「だったら、気晴らしに馬の遠乗りをしないか。いいところに案内しよう」

六郷川を渡った先にある蒲田の梅屋敷は、若い娘が給仕してくれる茶屋があって、以前から人気があったが、港崎遊郭が焼けて再建のめどもたたないなか、以前にも増して居留地の異人たちが通い詰めていた。茶屋には、遊郭にいた女郎も流れていて、顔なじみの客には床の相手もすると噂になっていた。普段なら梅の季節が終われば、人もまばらになるのだが、その年は、梅が散っても客足は絶えなかった。

ヴァン・リードはダニエルを梅屋敷の贔屓の茶屋に連れて行った。

始めて見る着物姿の日本娘にダニエルは、目をぱちくりさせていた。

異人の客であることに気づいた少し年かさの女が、若い娘が運ぼうとしていたお茶のお盆をすっと受け取ると、二人のもとにやって来た。

「Welcome(ようこそ)」

突然、英語で話しかけられて、ダニエルは驚いた。

「ありがとう(Thank you)」

茶を受け取ると、女は何とも艶めかしい表情でうっすらと笑った。

「英語を話すとは、岩亀楼にいた女かもしれないな」

「ガンキロー?」

「岩亀楼は、外国人が行くのを許された唯一の店だった。もっとも、俺の贔屓はそこではなくて、神風楼という別の店だったけどな。何もかも焼けてしまった」

「そうか……、火事の前の横浜に来てみたかったな」

「そのうちまた復興するさ。そうしたら、また来ればいい」

豚屋火事の前は、こういう女は梅屋敷にはいなかった。茶屋の娘たちは、たいてい若くて恥じらいがちな様子がういういしかった。それもこれも、港崎遊郭が焼けてしまったせいだ。

「ここも充分に美しい。何とも……、楽園のようなところだな」

ダニエルは、英語を話した女の後ろ姿をじっと見つめながら言った。

茶屋の周囲には、梅林が広がっていた。花の季節はとうに終わり、木々は青い梅の実をつけていた。それもまた、風情のある風景だった。

「花の季節はもっと美しい。今は季節外れなのに、ヨシワラが焼けたせいで、春が終わっても客が絶えない。さあ、昼飯にしよう」

ヴァン・リードは、茶屋の赤い毛氈の上にバスケットを載せた。取りだしたのは、コールドミートとキュウリを挟んだサンドイッチとキャベツのコールスローだった。

「これは豪勢だな。新鮮な野菜もありがたい」

ダニエルは相好を崩して、サンドイッチにかぶりついた。

仙之助編六の九

「実はお前に頼みたいことがある」

ヴァン・リードは、ダニエルが満足げに昼食を終えるのを見て切り出した。

「グローブホテルのバーで会った時から、何かあると思っていたよ」

「そうか」

「何にもなくて、こんな豪勢なもてなしがあるわけがない」

ダニエルは豪快に笑い、茶屋の娘が入れたお茶を飲み干すと一呼吸ついて言った。

「お前が運命の出会い……と言っただろう。それで、直感的に思った。こいつとは、一晩一緒に酒を飲むだけで終わらないってね。ジョンマンを知っていると言われた時に、それこそ俺は運命を感じたけれど、それを先に言われちまったんだからな」

「七つの海を渡ってきた船乗りには、何でもお見通しだな」

「何ヶ月も大海原と見飽きた船員たちの顔だけ見て、鯨と格闘していれば、たまに上陸した時の人との出会いには敏感になる」

「大海原ばかり見ていると……そうだな、人恋しくなるな」

「そう言えば、お前の出身を聞いていなかったな」

「カリフォルニアのサンフランシスコだ。俺は太平洋しか知らない」

「荒れ狂う海は北や南にたくさんある。だが、途方もない孤独を感じるのは、太平洋かもしれないな。島影を見ない日が延々と続く、あんな大きな海はほかにない。この世の中は海しかないような気にさせられる」

「そうか……、俺は太平洋しか知らないからな」

「海にはそれぞれ表情がある。色も違う。太平洋のど真ん中の吸い込まれるような群青色は他にはない。太平洋は海の深さがとてつもないと聞いたことがある」

「そう言えば、太平洋の深度を測る調査船に乗ったこともあったな。確かにその時に見た海の青は独特だった」

「すっかり話がそれちまったな。頼み事とは何だい」

「ホノルルまで船に乗せていってもらいたい奴がいる」

「密航者か?」

「そういうことになるな」

「サムライか?」

「いや、俺の仕事を手伝っている少年だ」

「日本人か?」

「ああ、でも英語は話せる。お前の尊敬しているジョンマンのことを奴も尊敬していたぞ。最初に英語を勉強したのがジョンマンの書いた教本だったらしい」

「ジョンマンを知る少年か」

「偉いサムライになった本人に会った訳ではないが、憧れている」

「こりゃあ、運命だな。カムチャッカ経由でかまわないのなら引き受けるよ」

仙之助編六の十

それは、仙之助の運命が決まった瞬間だった。

「急いではいない。北の海でたっぷり仕事をしてもらった後でかまわない。必ずホノルルまで奴を届けてほしい」

「ラハイナではなく、ホノルルということだな」

「そうだ。俺はホノルルにしか知己はいない。知り合いの家でハウスボーイとして雇ってもらうつもりだが、ホノルルは郵便汽船も滅多に立ち寄らない、商船の寄港も少ない。俺の手紙を持ってその家まで行って事情を説明してほしい」

「そのくらいならお安い御用だ」

「よく気の利く働き者の少年だが、鯨のことは何も知らない。船上では働き手の一人にはならないだろうから船賃は渡すよ」

「ホノルルに着くのは秋になる。郵便汽船のような船賃をもらう訳にいかない。ジョンマンのように賢い奴なら、俺のキャビンボーイにしてやるさ」

「お前の目にかなうといいが」

「そいつはお前の商店で働いているのか」

「今はそうだ。ヨシワラの神風楼という店の跡取り息子だったが……」

「自分のところの商売は火事で焼けちまった訳か」

「そうだな。お義父さんも気骨のある商人だから、必ず店を建直すだろうが、まだだいぶ時間がかかりそうだ」

「だが、なんでそいつをホノルルに送るのかい?」

「ハワイ王国との重大なミッションを遂行するためだ」

「何だって?」

「俺はハワイ王国の駐日総領事を任命されている」

ダニエルは狐につままれたような表情になった。ヴァン・リードは慌てて言った。

「おいおい、とんだほら吹きの詐欺師に会ったみたいな顔をしないでくれよ。ハワイ王国からの信任状も届いている。疑うのなら事務所で見せるよ」

「疑ってなんかいないさ。やっぱりそうか。本当の目的は何かあると思っていたよ」

「ミッションというのは何だい?トップシークレットなら秘密は守るぜ。俺も共犯者になる訳だからな」

「いやいや、そんなスパイじみた話じゃない。移民だよ。ハワイに日本人の移民を送ることをハワイ王国政府に依頼されている」

「なるほど。ジョンマンに憧れる少年はその先遣という訳だな」

「移民団が到着した時に、何かと世話のできる同胞がいれば安心だろう。好奇心に満ちて向学心があって、人の心の機微をよく察する奴だ」

「ますます興味が湧くな。早くそいつに会わせてくれよ」

ダニエルは、急かすようにヴァン・リードの肩を叩いた。

仙之助編六の十一

梅屋敷からの帰路、馬に乗ったヴァン・リードとダニエルの手綱さばきは自然とギャロップ(馬を速く走らせること)になった。

事務所の玄関で荷物の仕分けをしていた仙之助は、思いがけず早い時間に戻ってきたヴァン・リードの顔を見上げた。

「何か事件でもおきましたか」

「そうだ、大事件だ。仙之助、ホノルルに行けるぞ。コノヨノゴクラクジョウドダ」

「本当ですか?」

「こちらの船長が乗せていってくれるそうだ」

ヴァン・リードよりはるかに上背もあり、胸板の厚い、白と言うより赤い顔をした異人がそこにいた。その昔、横浜が開港したばかりの頃、故郷の村で出回った錦絵に描かれた赤鬼に似た異人の顔を思い出した。

異人は仙之助の顔を見ると、にっこりと笑った。途端に恐ろしげな風貌がやさしげな顔になった。異人は表情が豊かで、喜怒哀楽で印象が変わる。

「はじめまして。私はダニエル・グローブです」

「はじめまして。私は……、私の名前は、仙太郎です」

咄嗟に口から出たひと言に、仙之助自身も驚いていた。

ヴァン・リードも驚いて仙之助の顔を見た。

仙之助はヴァン・リードにだけわかるようにゆっくりと日本語で答えた。

「ヘン、メイ、デス」

「密航者の変名か」

「はい、私は仙太郎と名乗って海を渡ります」

幕府の禁を犯して密航する者は変名を名乗ると、仙之助がヴァン・リードから聞いたのは、まだ仙太郎が元気だった頃だ。異国に旅立つことは、まだぼんやりとした夢物語だったけれど、名前を変えるという話は、いかにも過去の自分との決別を象徴していて胸が躍った。

仙之助も仙太郎も養子となって名字が変わった。新しい名前を得ることは、新しい可能性を掴むことだという感覚があった。新しい名前で、新しい自分になる。どんな名前を名乗ろうか、笑いながら仙太郎と話したことを思い出した。

仙太郎と名乗ることは、亡くなった時から密かに考えていたことだった。

それは、仙太郎の分身となって海を渡ることでもあった。

「セン、タロウか。少し呼びにくいな。ジョンセンではどうか?」

「ジョンセン?」

「ジョンマンのジョンとセンタロウのセンだ。俺はかつてジョンマンと同じ船に乗っていた。賢いジョンマンのことを尊敬していた。同じ日本人のお前と航海できるのは光栄だ」

「ジョンマン?ジョン万次郎ですか」

信じがたいという表情をする仙之助にヴァン・リードがうなずきながら微笑んだ。

仙之助編六の十二

「本当にジョンマンと同じ船に乗っていたのですか?」

仙之助は頬を紅潮させてダニエルに問いつめた。

「本当だとも。フランクリン号という捕鯨船だ。俺は、船員の中で一番下っ端の役立たず者だったが、ジョンマンは、そんな俺のことをかわいがってくれた。ジョンマンから教えてもらったことは数え切れない」

「捕鯨船と言うことは、鯨を捕っていたのですね」

「そうだ」

「ジョンマンは鯨を捕る達人だったのですか?」

「もちろんだ」

「あなたの船も……、捕鯨船なのですか?」

「そうだ。お前はジョンマンと同じ捕鯨船に乗るんだ。準備はいいか、ジョンセン」

「はい」

仙之助は足底からゾクゾクと武者震いがするのを感じていた。

浅草の漢学塾にいた頃、仙太郎とジョン万次郎の教本を勉強していた記憶がよみがえる。遠い畏敬の存在だったジョン万次郎と同じ船に乗った異人が目の前にいる。その人の船に乗って異国に旅立つ。こんな信じがたい冒険が実現するなんて。おきていることが現実とは思えない。仙之助は興奮でどうかなってしまいそうだった。

船長がつけたジョンセンというニックネームも運命的だった。

仙太郎と仙之助を結びつけたジョン万次郎のジョン。仙太郎と仙之助に共通するセン。さまざまな縁が凝縮していて、それでいて全く新しい人格がそこにあった。

仙之助という存在は消えて、密航者である仙太郎と、捕鯨船の船乗りになるジョンセンがその体に乗り移った。雲の上にいるようにふわふわとした感覚があった。

「出発は……そうだな、二週間後でもかまわないか」

ヴァン・リードが少し焦ったように言った。

「二週間か……、仙之助は大丈夫なのか」

「はい、大丈夫です」

これから旅立つのは仙之助ではない。過去の自分は捨てたのだから何の準備も必要ないと彼は思った。お伊勢参りや湯治に行くのではない、捕鯨船の旅に必要なものなんて検討がつかない。ならば何もいらないのではないか。遭難したジョン万次郎のように、身一つで運命に身を任せればいい。

きっぱりと思い切れるのは、豚屋火事で全てが焼けてしまったからでもあった。

神風楼の商売が繁盛していたら、簡単に横浜を去ることはできなかっただろうし、義父の粂蔵も異国に行ってこいとは言わなかったに違いない。

港崎