- 2019年02月04日更新

仙之助編七の一から九の十二まで

仙之助編七の一

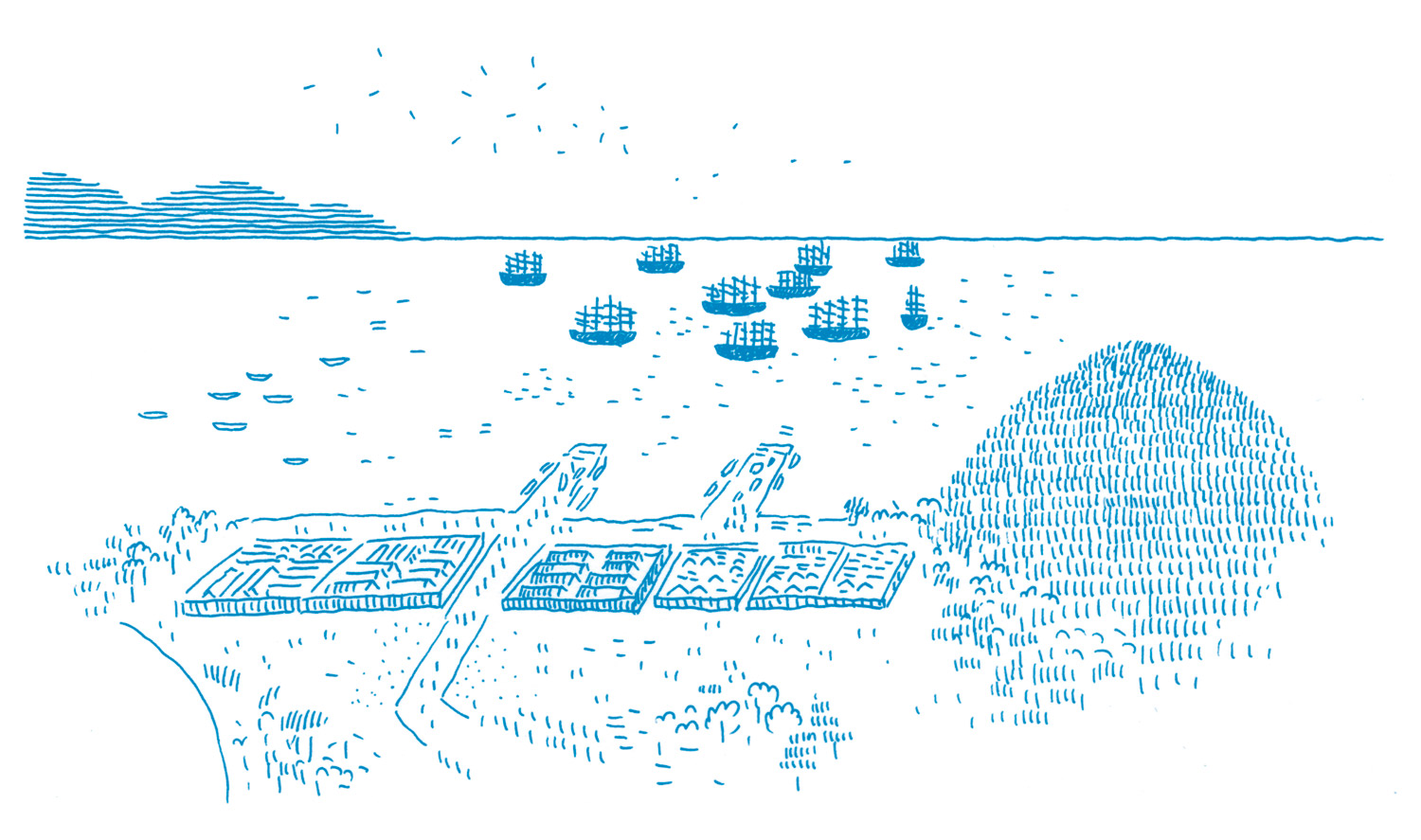

横浜を焼き尽くした豚屋火事は、港を整備するきっかけにもなった。

開港時に設けられたのは、外国船用の通称イギリス波止場こと東波止場と日本船用の西波止場で、いずれも直線状の簡素な突堤だったが、火事の翌年である一八六七年、東波止場が湾曲状に拡張された。後にその形状から「象の鼻」と呼ばれることになる。

山口仙之助にジョンセンという新しい名前を授けたダニエル・グローブ船長の捕鯨船は、完成したばかりの新しいイギリス波止場に停泊していた。

郵便汽船は出航したばかりだったが、商船が何隻も入れ替わり停泊していた。彼の捕鯨船は、そのどの船よりも小さかった。

ダニエルは、仙之助が自分の乗る船を見て不安げな顔をするのを察して言った。

「ジョンセン、ちっぽけな船でがっかりしているのか」

「いえ、そんなことはありません」

仙之助は慌てて否定した。ダニエルは豪快に笑って言った。

「捕鯨船は機敏に動ける船でないと仕事にならん。ずうたいばかり大きな船よりも、船長の腕は確かだから安心しろ」

「は、はい。この船で太平洋を渡るのですね」

「もちろんだ」

「船の名前は何というのですか」

「そうか、俺の大事な相棒の名前を教えていなかったな。これは失敬した。Clematis(クレマチス)だ」

「クレマチス……」

「花の名前だ。日本には咲かないのか」

クレマチスとは、日本ではカザグルマ、テッセンと呼ばれる花の総称である。イギリスで品種改良され、欧米で人気の園芸植物になった。

「故郷の家の庭にたくさん咲いている。無事に母港に戻れるように、という祈りと旅人の喜びというFlower Language(花言葉)が気に入ってつけたのさ」

「Flower Languages?」

「花にそれぞれの意味を持たせるのだ。日本にはそういう風習はないのか」

「よくわかりませんが、旅人の喜びという言葉はいいですね。私もこれから旅人になるのですから」

「ジョンセン。その通りだ。お前もこれから旅人になって海を渡る。旅は苦しいこともあるが、七つの海を渡って見知らぬ土地を見る喜びは大きいぞ」

ダニエルと同じように赤銅色に日焼けして筋骨隆々とした船員たちが木箱や樽に詰めた積み荷を次々とクレマチス号に積み込んでいく。仙之助も早速、手伝いを始めた。

船員たちとすぐに打ち解けてよく働く仙之助をダニエルは満足げに眺めていた。

仙之助編七の二

出航の日は、瞬く間にやって来た。

仙之助は、粂蔵が旅立ちの選別にと外国人居留地のテーラーで仕立ててくれた白いシャツと黒いズボンを身につけた。数日来、良い天気が続いて、横浜は初夏の陽気だった。ましてハワイは常夏の国と聞いていたから、薄着でかまわないと思ったのだ。

船長のダニエルは、仙之助の姿を見て笑った。

「おい、ジョンセン、そんな格好では凍え死ぬぞ」

「ハワイは暖かいのではないのですか」

「ホノルルに行く前に我々は鯨を追いかけて北に向かう。鯨はもうハワイにはいない」

「北……ですか」

「そうだ。Kamchatka ground(カムチャッカグラウンド)だ」

「カム……、カム、チャッカ」

仙之助は舌をかみそうな地名がすぐに返せなかった。ただ、とてつもない冒険が始まることだけはわかった。聞いたこともない地名に胸が高鳴った。

ダニエルは船室から白い上着を取り出してきた。

異人たちが冬になると身につけている分厚い上着に似ていたが、それとは少し違って、大きな頭巾のようなものがついている。

「ジョンセン、寒くなったらこれを着ろ」

手渡された上着は、獣と油が入り交じったような匂いがした。思わず顔をしかめた仙之助にダニエルは笑いながら説明した。

「Seal(あざらし)の皮だ」

Sealの意味を仙之助が理解するのは、北の海で実物に遭遇してからのことだ。

「北の島の住民から手に入れた。故郷の土産にするつもりだったが、お前にやるよ。俺の上着では大きすぎるだろう。お前くらいの年格好の少年が着ていたものだ」

頭巾にはふさふさとした毛皮がついていた。

「その毛皮はReindeer(トナカイ)だ」

Reindeerという単語には聞き覚えがあった。ユージン・ヴァン・リードが神風楼にクリスマスツリーを売りに来た時、赤く光る球と共に持ってきた飾りに鹿を模したものがあり、そう呼んでいた。大きなツノが印象的な鹿だった。詳しいことは理解できなかったが、クリスマスなる異国の正月祝いに欠かせないものだと学んだ。

「Reindeerは、クリスマスの動物ですね」

「そうだ。だが、北の島では、狩猟で仕留めて生活の糧にする」

北の海では、想像もつかない世界があるのだろう。不思議と不安や恐怖は感じなかった。冒険に出かける興奮が全てに勝っていた。

「さあ、出発するぞ。碇をあげろ」

ダニエルの声が甲板に響き、船員たちの動きが一段と慌ただしくなった。

仙之助編七の三

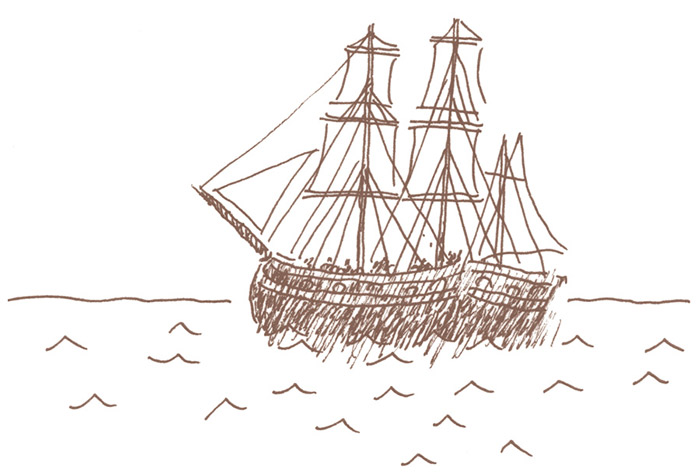

捕鯨船のクレマチス号は、帆に風をはらみながら、横浜の東波止場を離れた。

ユージン・ヴァン・リードがただ一人、見送りに来て、最後までホノルルに着いた後のことをダニエルと事細かに話していた。仙之助にも名残惜しそうに「タッシャデオレヨ」と何度も声をかけた。

養父の粂蔵の姿はなかった。幕府の禁を犯した密航であることはわかっていたから、目立つことはさけたのである。

捕鯨船での船出は、まさに未知の冒険であり、生きて帰れる保証もなかった。ヴァン・リードも太平洋で遭難して命からがら帰還している。

だが、送別の宴でも粂蔵に湿っぽい様子は微塵もなかった。江戸の漢学塾に送り出す時のように淡々としていた。粂蔵も閉じた国の外に広がる世界に興味があったからこそ、下野国(栃木県)から開港地横浜にやってきた。仙之助を養子に迎えたのも、異国に対する並々ならぬ興味と、物怖じせず好奇心に溢れた気性を好ましく思ったからだ。血のつながりはなくとも、粂蔵と仙之助には通じ合うものがあった。

豚屋火事以降、巡り巡った運命を粂蔵は自身の商売の転換になると信じていた。神風楼を再興して、岩亀楼と同じ異人相手の遊郭にする目論見である。仙之助が経験を積んで首尾良く帰国したなら、その助けになるに違いない。

仙之助が密航者であることを慮って、宴に加わったのは親近者と富三郎だけだった。

後を追ってハワイに渡航するつもりでいる富三郎は、仙之助の旅立ちを我が事のように喜んで、したたかに酒を飲み、陽気にはしゃいだ。

「若旦那、俺もきっと海を渡りますから、待っていてくださいよ」

「もちろんだ。お前たちを迎える準備をしておくよ」

「こりゃあ頼もしいな。いや目出度い、目出度い」

そう言って立ち上がると、故郷の民謡らしき歌をひとりで口ずさみ、訳のわからない手踊りをしながら、千鳥足で座敷をぐるぐると廻った。富三郎もまた、異国への並々ならぬ興味を抱く者のひとりだった。

仙之助は、ヴァン・リードとダニエルの指示に従い、船底の船室で出航の時を迎えていた。捕鯨船の甲板に日本人の少年がいてはいささか目立つ。万が一にも、出航前に幕府の役人に捕まっては困ると思ったのだ。

船が動き出したことは、左右に小さく揺れ始めたことでわかった。

船員たちはみな、帆を操るために甲板に出払っていた。

よく晴れた日で、海上には程よい風が吹いていた。絶好の出航日和だった。

クレマチス号は、凪いだ海を滑るように進んだ。大きな内海である江戸湾は、多少の風が吹いても天候が悪くても、波は穏やかだった。

房総半島の富津岬と三浦半島の観音崎の間を抜けると、途端に外海の波にもまれて横揺れが大きくなった。

仙之助編七の四

「ジョンセン、もういいだろう。甲板に出てこい」

ダニエル船長の声に一安心して、仙之助は甲板に出た。

どこまでも続く大海原は、横浜で埠頭から見る海とは全く違った。

「これが太平洋ですか」

「太平洋の一部には違いないが、しばらくは日本の沿岸を航海する」

すがすがしい海風を仙之助は胸いっぱい吸い込んだ。

クレマチス号は、江戸湾を出た後、房総半島を廻って、銚子の犬吠埼沖まで進んだ。黒潮は、このあたりで太平洋の方向に進路を変える。北に向かうには、潮目の変わるところで黒潮に押し流されないよう、慎重に帆を操って方角を定める必要があった。

黒潮の流れはしばしば人の運命を左右した。

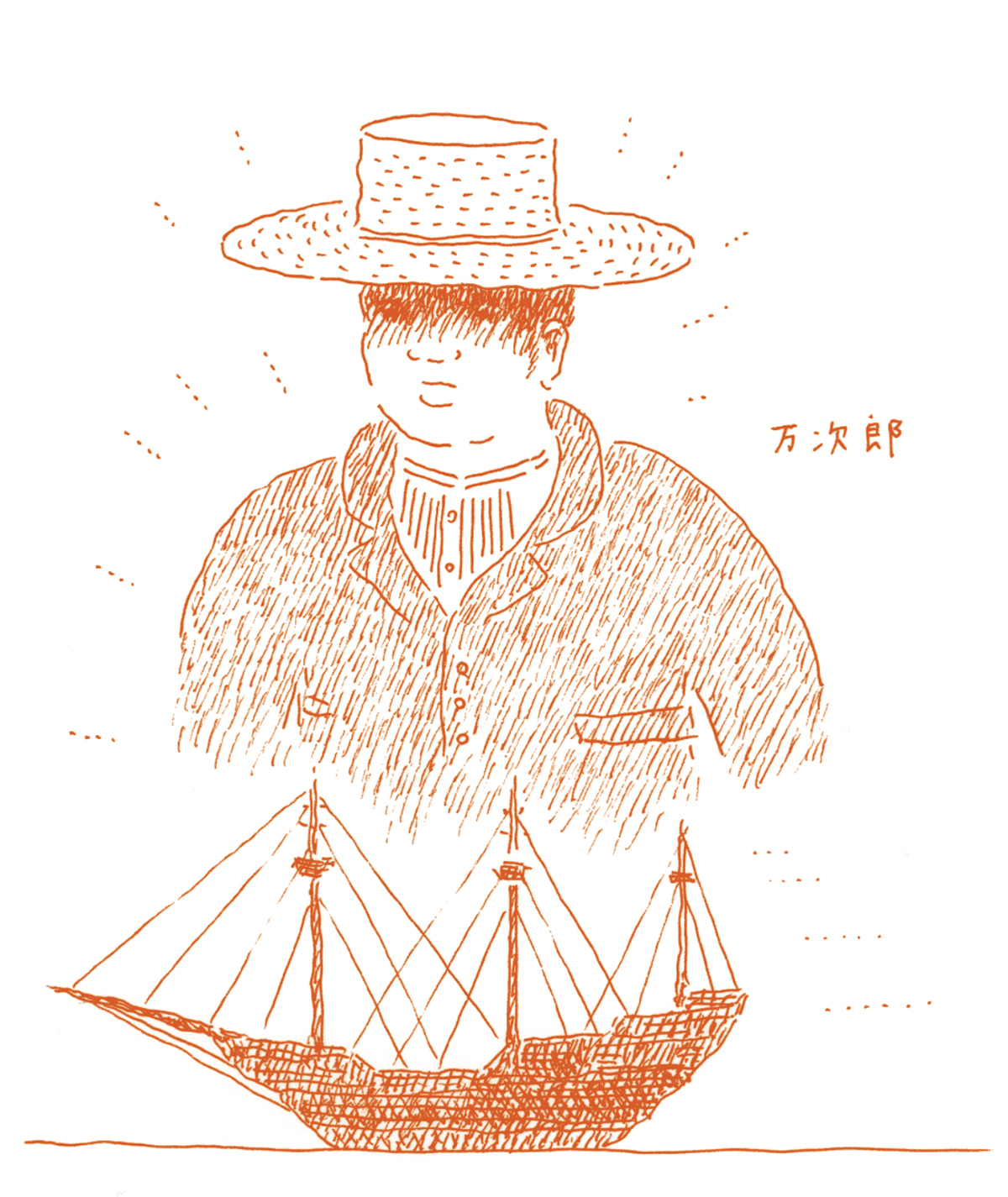

高知から船出して遭難したジョン万次郎の漁船が伊豆諸島南端の鳥島に漂着したのは、黒潮の蛇行があったからと言われる。

捕鯨船の船員たちは、船長を筆頭に序列があり、役割があった。

船長(Captain)に次ぐのはOfficer(航海士)と呼ばれる人たちで、フィリップ、リチャード、ジョージの3人がいる。彼らはCabin(船室)と呼ばれる部屋を与えられていて、一緒のテーブルで食事をとる。仙之助はその給仕や身の回りの世話をするCabinboy(船室係)を任じられていた。先輩格がもう一人いて、必要もないのに雇ってくれたのは明らかだった。それだけに懸命に働かなければと仙之助は肝に銘じた。

船長と航海士以外の人たちはCrew(乗組員)と呼ばれる。

まずは操船や捕鯨に直接関わらない専門職がいる。仙之助たち船室係のほか、Cook(料理人)、Carpenter(大工)、Blacksmith(鍛冶屋)、そしてCooper(樽職人)だ。樽が必要なのは鯨の油を詰めるためで、捕鯨船には欠かせない仕事だとダニエル船長に教わった。

捕鯨船ならではの役割と言えば、Boatsteerers(操舵手)が欠かせない。

ジョーイと呼ばれる親分が鯨を仕留める銛を見せてくれて、手振り身振りで説明してくれた。一番下っ端はForemasthands(平水夫)と呼ばれる人たちで、マストの上にのぼって帆を張ったりして、いつも忙しく働いている。

出港時に押し込められた船底の船室が、仙之助たち専門職と操舵手が眠る場所だった。快適とは言いがたかったが、平水夫たちは、船首に近い船底にいて、そちらの方がより劣悪な環境で、揺れも酷かった。

晴れてさえいれば、船員たちはみな甲板に出てきた。食事も甲板で車座になってとることが多い。空気のよどんだ船底にいるよりずっと快適だったからだ。

海風に吹かれる心地よさはなんとも言えなかった。

ユージン・ヴァン・リードが航海は健康にいいと言っていたことを思い出した。「ジョンセン」と呼ばれるたびに、仙之助は仙太郎のことを思った。一緒に潮風に吹かれていたなら、と思わずにいられなかった。

仙之助編七の五

クレマチス号は北海道の箱館(函館)で短い寄港をして、追加の補給をした。

横浜と同じく日米和親条約で開港した港である。密航者の仙之助は横浜の出港時と同じように船底の船室に身を潜めた。

先輩の船室係であるラニだけが船に残っていた。がっちりと大柄な男で、皮膚は浅黒く、大きな黒い瞳が印象的だった。不思議な響きの名前がジョンセンのようなニックネームなのか、本当の名前なのかもわからなかった。船長と航海士の食事を二人で給仕するのだが、仕事に最低限必要なことしか話さない。だが、その日は珍しくラニが話しかけてきた。

「ジョンセン、お前はホノルルに何をしに行くのか」

「ハウスボーイとして働きます」

「そのためだけに海を渡るのか」

「……」

ユージン・ヴァン・リードの移民計画のことはうっかり話せないと思い、仙之助は黙った。

「ハワイはどんなところだと聞いている?」

「極楽(Heaven)のようなところだと聞きました」

ラニは、ふっと力なく笑った。

「そうだといいな……」

意味深長な返答に仙之助は戸惑った。ラニは、自分がハワイの出身であり、名前はハワイの言葉で「Heaven」を意味するとだけ話すと、再び意味ありげな笑みを浮かべた。

クレマチス号は、ほどなく箱館を出港した。

津軽海峡を抜けて北海道の西沿岸を北上する。季節は夏に向かっているのに、日を追うごとに風は冷たくなっていく。北海道の宗谷岬と樺太の間にある海峡を過ぎると、その先に広がるのはオホーツク海だった。海上を吹く風はさらに冷たくなった。

乗組員たちは分厚い上着と長靴を身につけた。仙之助も白いアザラシの上着を着て、船長から借りたぶかぶかの長靴を履いた。船上がにわかに慌ただしくなっていく。

マストに何人もの平水夫がよじ登り、航海士は望遠鏡を持って甲板に立った。

いよいよ鯨の出没する海況に入ったのである。

操舵手たちは、船上に吊してある小舟をおろす準備をしている。

鯨が見つかったら、小舟で接近し、銃で撃ち、最後は銛で絶命させるのだという。

海を幾つかの方角にわけ、それぞれが担当する方角で鯨の姿を探す。

遠くの鯨を見つけるには、まずは「Blow(ブロウ)」を見つけることだと教わったが、鯨を見たこともなければ、生態も知らない仙之助には、その意味が掴みかねた。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

突然、マストの上から大きな声が上がった。

声を上げた男は、腕を伸ばして方角を指し示す。

船長が指し示す方角に舵を切り、船体がぐらりと斜めに揺れた。

仙之助編七の六

水平線の先に見えたのは垂直にあがる水しぶきだった。

その下に鯨の黒い巨体が見えた。「Blow(ブロウ)」とは、鯨が水を噴き上げているのだと、仙之助は理解した。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

マストの上にいる男は、なおも大きな声を上げ、先ほどと反対の腕を伸ばした。鯨は潮を噴きながら移動しているらしい。

クレマチス号は、鯨の動きに翻弄されるように右に左に蛇行しながら進んだ。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」

水平線に再び水柱が上がり、声が上がる。

最初の鯨は見失ったが、平水夫たちはがっかりする様子もなく、鯨の見張りを続けた。

季節は夏至が近づいていて、北の太陽はなかなか沈まなかった。

晴れていても、冷たい風が強く吹き、波が荒れている。

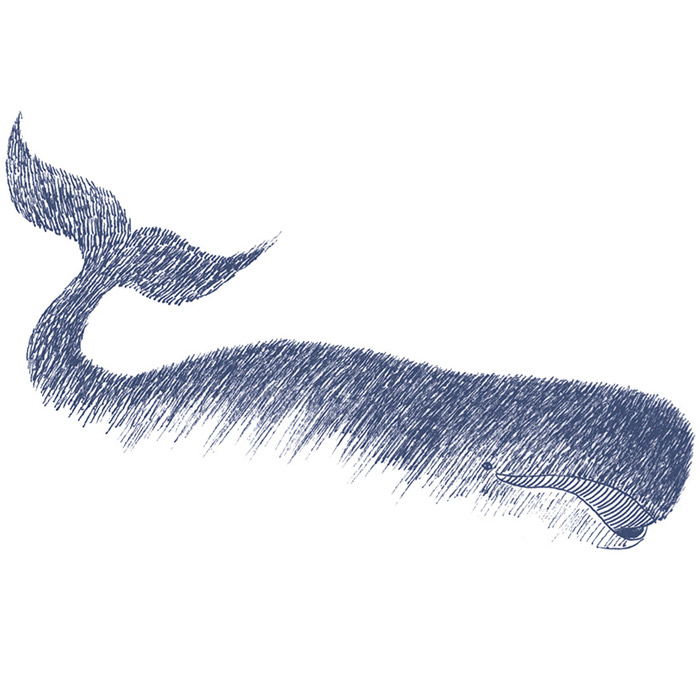

オホーツク海からべーリング海に至るカムチャッカグラウンドは、日本近海のジャパングラウンドに続いて一八四九年にニューヨークを母港とする捕鯨船が開拓した新しい漁場だった。多くの捕鯨船がめざすようになるのは一八五〇年代以降。一八四九年のゴールドラッシュで資金を貯め、五一年に帰国したジョン万次郎は、この時代には遭遇していない。

カムチャッカグラウンドの発見で、この海域だけにいるホッキョククジラ(Bowhead Whale)が捕鯨の対象に加わった。それまで最も価値があったのはマッコウクジラ(Sperm Whale)だった。当時の捕鯨は、ランプの燃料などに用いられる鯨油のほか、しなやかで弾力性があり素材としての用途が多かった鯨のひげなどを目的としていたが、マッコウクジラの巨大な頭からは、さらに「鯨蝋」と呼ばれる特殊な脂がとれた。これは精密機械の油に最適だった。一八五九年に石油が発見されて以降、エネルギー産業、素材産業としての捕鯨はゆるやかに衰退していくが、マッコウクジラの鯨蝋だけは、なかなか代替品がなく、二〇世紀に入ってからも需要があった。

捕鯨船がジャパングラウンド、カムチャッカグラウンドと新たな漁場を求めたのは、特にマッコウクジラの乱獲が大きな理由とされている。

マッコウクジラなど、ほとんどの鯨は、世界中に広く分布し、季節ごとに海を回遊する。クレマチス号が北に向かった理由だが、カムチャッカグラウンドにしかいないホッキョククジラを狙う野心もあったに違いない。

ホッキョククジラの特徴は大きく太っていることだ。

分厚い脂身からたっぷり鯨油がとれるほか、ひげも大きかった。一八五〇年代から六〇年代にかけて、欧米の女性のファッションは、クリノリンスタイルと呼ぶフープ状のスカートが流行した。スタイルの象徴である締め上げたウエストを作るコルセットにもスカートを膨らます下着にも鯨のひげが使われた。このため、大きなひげを持つホッキョククジラは、特に商品価値が高かったのである。

仙之助編七の七

クレマチス号の乗組員たちがオホーツク海に入って最初の鯨を仕留めたのは、鯨の見張りに立ち始めてから三日目のことだった。

前日にも何度となく「Blow(ブロウ)」の声が上がり、一度は船上に吊した「Whale Boat」と呼ぶ小舟が海上に下ろされた。親分のジョーイを筆頭に操舵手たちが乗り込んで、鯨が泳ぐ方向に漕ぎ出した。だが、鯨はまたしても離れていった。

戻ってきたジョーイは、銛の先にからまった巨大なイカを誇らしげに見せた。

仙之助は晩の食卓にのぼるのかと思い、楽しみにしていたが、彼らは嬉しそうに巨大イカを眺めると、そのまま海に捨ててしまった。

船長のダニエルが説明してくれた。

「Giant Squid(巨大イカ)は鯨の大好物さ。こいつが捕まるということは、鯨がたくさんいる証拠だ。明日こそ、最初の鯨が仕留められるに違いない」

そして、ダニエル船長の言葉通りになった。

よく晴れた朝だった。

まだ早朝なのだろうが、太陽はだいぶ高く上がっていた。

船上では時を告げる寺の鐘がないし、船長や上級船員が持っている懐中時計など、仙之助は持っているはずもなかったので、正確な時間はわからなかったが、日暮れから夜明けまでの時間が短くなっているのは実感としてわかった。

「Blow(ブロウ), Blow(ブロウ)」と声が上がったのは、短い夜が明けてまもなくのことだった。寝不足気味の仙之助は、目をこすりながら甲板に出た。

風も無く、海は凪いでいた。

金色の朝陽が甲板を照らす。眩しい光の先に海に下ろされる小舟が見えた。

ジョーイの野太い声が響く。

「でっかいSperm Whaleだぞ」

水平線の先に鯨の尾が見えた。

仙之助はSperm Whale(マッコウクジラ)が彼らの狙う最上位の鯨のひとつであることはわかっていたが、実物を目にするのは初めてだった。

船上に緊迫感が走る。

「Whale Iron(鯨の鉄)を準備しろ」

ジョーイの声にも大きな仕事が始まる緊張が感じられた。仙之助は彼に見せて貰った鯨を捕獲するための大きな銛をそう呼ぶことを思い出した。

操舵手たちの乗った小舟は波間に姿をあらわしては消える鯨をめがけて、手漕ぎで近づいていった。ジョーイももう大声は出さない。気配を気づかれずに鯨に近づくためだった。静寂の中、三艘の小舟が粛々と進む。

操舵手たちを送り出したクレマチス号の船上も静かになった。巨大な鯨に立ち向かうには、漕ぎ出した小舟は頼りなげに小さく、仙之助は不安になった。

仙之助編七の八

「あ、危ない」

仙之助は叫んだ。

ジョーイの乗った小舟がマッコウクジラの頭上に乗り上げたのだ。

次の瞬間、鯨が巨大な四角い頭をもたげた。小舟はあやうく転覆しかかったが、器用に鯨の頭を乗り越えて反対側に廻った。鯨の急所に銛を差し込むには、ぎりぎりまで接近しなければならない。

「ジョーイは小舟を操るのが上手い。そう簡単に海には落ちないから安心しろ」

後ろから仙之助の肩を叩いたのは、先輩のラニだった。

「でも、ジョーイでなければ、危なかったかもしれないな」

「鯨を仕留め損ねて海に落ちることもあるのですか」

「そりゃあ、あるさ。そのまま浮かんでこなかった操舵手もたくさん見ている」

「……」

「捕鯨は命を賭けた危ない仕事だ。鯨が俺たちの船に体当たりすることもある」

「そうなんですね」

仙之助は、緊張した面持ちでラニを見つめた。その時、静寂を破る大声が甲板に響いた。

「ワオオオオオオ、行け、行け、行け」

「やったぞ、もう一息だ」

ジョーイの投げた銛が鯨に命中したのである。

鯨に突き刺さった銛には丈夫な綱がついている。ジョーイはこれをしっかりと持ち、小舟の船尾にあるLogger head(銛綱柱)と呼ばれる柱にくくりつけた。

銛の刺さった鯨はのたうちまわった。

鯨とつながれた綱は摩擦でギシギシと音を立て、熱を帯びて煙が上がった。

操舵手が海水をかけて摩擦熱を冷やす。

鯨の巨大な尾がバンバンと水を叩く。人と鯨の命を賭けた闘いだった。

仲間の小舟から放った銛がもう一つ命中すると、鯨の動きが緩慢になった。

さらにもう一つ銛が打ち込まれると鯨は完全に動かなくなった。

絶命したのだろうか。

銛の刺さったところから赤い血がどくどくと流れ、たちまちのうちに海を赤く染めた。

闘いの終焉だった。

ジョーイが誇らしげに鯨の巨体に乗り、血まみれの頭に綱を通した。

綱は再び銛綱柱にくくりつけられる。

三艘の小舟は、綱で鯨を牽引しながらゆっくりとクレマチス号に向かって動き始めた。鯨がよほど重いのだろう。操舵手たちは懸命に漕いでいるのに、なかなか前に進まない。甲板に残った乗組員たちも声をかけて彼らを鼓舞した。

仙之助編七の九

捕獲した巨大なマッコウクジラはクレマチス号の右舷側に鎖でつながれた。

もうひとつの闘いの始まりだった。

サメに食い荒らされる前に解体しなければならない。

右舷につながれた鯨の上に鯨を切る専用のプラットフォームが吊された。

マッコウクジラ独特の四角い頭が最初に切り落とされる。貴重な「鯨蝋」が取れる頭の先端をまずは処理する。通常の鯨油より三倍から五倍の価値がある。乗組員たちがマッコウクジラを珍重する理由のひとつだった。

頭の残りの部分からも鯨油は取れる。顎と歯は工芸品の材料になった。

次に鯨の分厚い脂身を切り取る作業が始まる。オレンジの皮を剥くように剥ぎ取られた脂身は「Blanket(毛布)」と呼ぶ。実際、布団ほどの大きさがある。さらに小さく切ったものが「Bible(聖書)」だ。本のような形状であることからこう呼ぶ。

「聖書」になった脂身は、レンガ造りのストーブの上に置かれた鉄鍋に入れる。

脂身を溶かして鯨油にするのだ。できあがった鯨油は木樽に詰めて船底に運ぶ。

作業は交代制で昼夜を徹して行われた。

貴重な獲物を一刻も早く処理しなければならないからだ。専用の道具を扱う樽職人や大工以外はすべて動員される。船室係の仙之助やラニも例外ではなかった。

船内にはずっと血なまぐさい匂いが立ちこめていたが、それはまだ我慢が出来た。

だが、鉄鍋で脂身が溶ける時の異臭は、嗅いだことのない独特の匂いで、仙之助は閉口した。船酔いにはめっぽう強かったが、鯨油を燻す匂いにはやられた。何度も気分が悪くなり、食事が喉を通らなくなった。

青白い顔をして鉄鍋をかき混ぜている仙之助を見て船長のダニエルが言った。

「おい。ジョンセン、大丈夫か」

「は、はい。大丈夫です」

吐き気をこらえて仙之助は答えた。

「ジョンマンは、遭難して助けられた直後から操舵手として活躍したと聞いている」

「操舵手……ですか」

「そうだ」

果敢にマッコウクジラに向かっていくジョーイの姿を思い出した。

ジョン万次郎は、土佐の漁師だったというから海には慣れていたのだろう。だが、ジョンマンにあやかった名前を授かった以上、この程度の試練に負けてはいられないと思った。

ダニエルはジョンマンの話をすることで、仙之助に捕鯨船乗りとしての自覚を持たせようと思ったに違いない。仙之助の肩をポンポンと叩いて笑顔を浮かべた。

鯨の血糊と脂でべとつく甲板は滑りやすく、いつまでも気分が悪いとふらふらしていたら、足を滑らせて海に落ちてしまう危険もあった。気合いを入れ直さなければ。

仙之助は深呼吸をすると、鼻をつまんで食事をのみ込んだ。

仙之助編七の十

パン、パン、パン、パン。

仙之助は、乾いた銃声で目が覚めた。

日が昇ってまもなくの頃だった。

マッコウクジラを解体し、鉄鍋で煮溶かし鯨油にする作業は一週間余り続いた。過酷な労働がようやく終わり、乗組員たちが

「Big Cleanup」と呼ぶ大掃除が行われたのが前日のことだった。デッキブラシを使って、鯨の血と脂でヌメヌメとした甲板を洗い、元の状態に戻す。この作業もまた重労働だった。

仙之助は、疲れ果てて倒れ込むように床についた。

覚醒して、確かに銃声を聞いているのだが、疲労の残った体が動かない。

こんな朝早く、また次の鯨を仕留めたのだろうか。

眠さをこらえて起き上がり、朝陽の差し込む甲板に出た。

パン、パン、パン、パン。

ジョーイが空に向かって空砲を撃っていた。

操舵手たちがマストに旗をあげている。

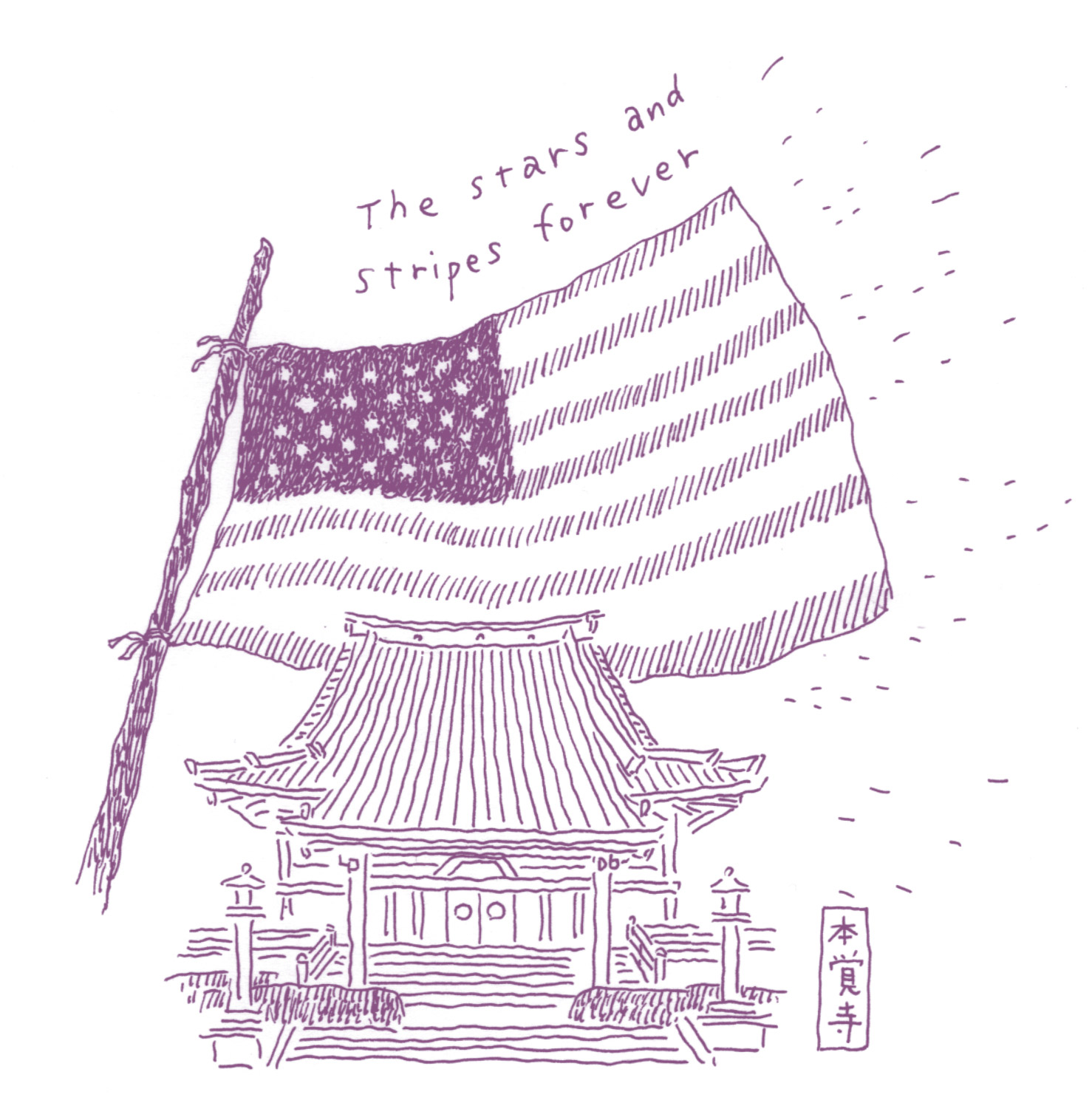

赤と白のストライプに青地の星がついた旗は外国人居留地で見覚えがあった。

「七月四日だ」

船長のダニエルが、仙之助に誇らしげに言う。

「七月四日……」

「そうだ。独立記念日(Independence day)だ。どんな日かわかるか」

銃声は、記念日の祝砲だった。

「はい、アメリカの国が誕生した日です。七月四日は、横浜が港を開いた日でもあります」

仙之助も誇らしげに言った。

「そうか、それは知らなかった」

「ヴァン・リードさんは、その日に横浜に上陸して、この旗……Stas and……」

「星条旗(The Stars and Stripes)か」

「はい、それを横浜の空にあげたと聞いています」

「そんな因縁があったのか。横浜は我が国にとって特別な港だな」

仙之助は、ユージン・ヴァン・リードから聞いた話を思い出していた。

一八五九年の七月四日、横浜の本覚寺の墓に立つ大木の枝に掲げたのと同じ旗が、オホーツク海を航行する捕鯨船のマストに翻っている。

樽職人が金色に光る楽器を取り出して演奏を始めた。

威勢の良い行進曲で、それもまた外国人居留地で聞き覚えがあった。彼らの祝祭日の決め事が、仙之助にとっては横浜を思い出させる。それが何とも不思議だった。

キッチンからは美味しそうな肉の焼ける匂いがしてきた。固いビスケットばかりの食事に辟易していた仙之助は、唾を飲み込んだ。

仙之助編七の十一

独立記念日のご馳走は、子豚の丸焼きだった。

横浜から生きたまま積んできた子豚を絞めたものらしい。

仙之助も船底で鳴き声を聞いていた。見知った動物の殺生はいささか抵抗があったが、香ばしい肉の焼ける匂いに躊躇する気持ちも吹き飛んだ。大曽根村にいた頃は、四つ足の動物を食べるなんて想像もしなかった。横浜に暮らすようになって、牛鍋を知り、ヴァン・リードと出会って西洋料理を知った。今では香ばしく焼いた肉が一番のご馳走だと思う。

普段は船長や上級船員しか飲めない葡萄酒もふるまわれた。

早朝、マストに星条旗を揚げていたときには姿の見えなかったラニも、いつのまにか隣にいて、上手そうに豚肉を頬張っていた。

カリカリに焼けた皮と肉汁のしたたる肉がたまらない。

「旨いな。俺の故郷でも祝祭日には豚を食べる。懐かしい味だ」

「故郷とはハワイですか」

「そうだ。土を掘った穴に焼けた石を敷き詰めた上に豚をのせてカルーアする」

「カルーアとは何ですか」

「蒸し焼きという意味だ」

「豚を食べる祝祭日とは、独立記念日ですか」

何気ない仙之助の問いに、しばらくの沈黙があった。

「……、大切な客人をもてなす時や結婚式だ」

ハワイはアメリカとは別の国だとヴァン・リードに教わったことを仙之助は思い出した。

「ハワイでもハオレは、独立記念日に今日のような祝い事をする」

「ハオレとは……」

「俺たちの言葉で、あいつらのことだ」

そう言ってラニは、船長と乗組員たちの方を見た。

ハオレとはハワイ語で「白人」を意味する。仙之助にとっては同じ異人だったが、ラニが自分と彼らを区別していることを仙之助は理解した。

昼を過ぎて、風が強くなった。気温も急に下がり始めた。

クレマチス号は、帆に風をはらみ滑るように海上を進んでいく。

「おおおい、島が見えるぞ」

ジョーイの声が上がった。

モクモクと白い煙を上げる島が近づいてきた。

「あれは何ですか」

仙之助の問いにラニが答えた。

「火山(Volcano)だ」

仙之助にとって初めて聞く英語だった。表情を読み取ったラニが言い換えた。

「火の山(Mountain of Fire)だ。お前の国にもあるだろう」

仙之助編七の十二

クレマチス号が沖合を航行した火山島は、ロシア語でチルポイ島と呼ばれていた。

北海道からカムチャッカ半島に続く千島列島の中程に位置する。ロシア帝国と松前藩の領有が交錯した島のひとつだったが、一八五五(安政元)年の日露親和条約で、択捉島と得撫島の間に国境線が引かれた。チルポイ島は得撫島の隣にある。

もっとも島々の本来の住人はアイヌ民族である。

チルポイの語源はアイヌ語の「チリ・オ・イ(小鳥がたくさんいる島)」に由来する。

切り立った岩場には無数の白い海鳥が見えた。

キャーオ、キャーオ、キャーオ。キャーオ。

大きな鳴き声と共に翼を広げて頭上を旋回する。

仙之助はあっけにとられたように青い空を仰いだ。これほどたくさんの鳥を見るのは初めてのことだった。

チルポイは南島と北島の二つがあって、煙を上げているのは北島の火山だった。

どちらも黒い火山岩からなっていた。船長のダニエルがロシア語でもアイヌ語でもなく「Black Brothers(黒い兄弟)」と英語で呼ぶのはそのためである。

黒いゴツゴツした火山岩は海岸線まで迫り、白い煙は山頂だけでなく、海に近い岩場からも立ち上っていた。

何かが腐ったような匂いがする。仙之助は初めて嗅ぐものだった。少し慣れれば、鯨の脂を鉄鍋で煮る時の悪臭ほど、嫌なものではない。

「この匂いは何ですか」

双眼鏡で島を見つめる船長のダニエルに聞いた。

「硫黄(Sulfur)だ」

Volcano(火山)と同じく、仙之助は聞いたことのない英語だった。

「これが火の山なのか……ヒ、ノ、ヤマ」

仙之助は日本語でつぶやいた。

お前の国にもあるだろうと言われたが、仙之助の知る日本とは、生まれ故郷の大曽根村と江戸の浅草と横浜だけであり、火を噴く山など見たことはなかった。

ハワイに行くために乗った捕鯨船で、こんな冒険をするとは予想もしなかった。鯨の解体作業には音を上げそうになったが、見たこともない世界を目の当たりにする興奮を思えば苦労でも何でもない。

翌朝、風はさらに強くなった。七月とは思えない寒さだった。

仙之助は、横浜を出航する時にダニエルからもらった白い頭巾のついた上着を着た。ラニも同じように頭巾のついた上着を着込んでいる。二人で前日の祝宴で散らかった甲板の後片付けを始めた。ジョーイは、銛の手入れに余念がない。

マストには見張り番が立っている。

独立記念日は終わり、鯨を追い求める日常が再び始まった。

仙之助編八の一

クレマチス号がオホーツク海で仕留めた二頭目の鯨はホッキョククジラだった。

最初に仕留めたマッコウクジラよりひとまわり大きく、操舵手たちは命がけの格闘を繰り広げ、あやうく海に落ちそうになった者もいた。

解体するのにも骨が折れた。脂のたっぷりのった皮を剥ぎ、鉄鍋で煮込む作業も時間がかかったが、たくさんの鯨油が取れる大きな鯨を獲得して、船上は浮き立った。

仙之助は鯨油を煮溶かす匂いにだいぶ慣れた。脂まみれの重労働も捕鯨船で一人前の仕事ができるようになった喜びが勝っていた。

鯨油にする作業が一段落した頃、暦が八月になっていた。

夜の時間が少しずつ長くなる。晴れて太陽が照りつければ、気温は上がるが、日が陰れば一気に寒くなる。オホーツク海の短い夏が終わろうとしていた。

デッキの大掃除があった日の午後遅く、急に風が強まった。

氷粒のような雨を含んだ冷たい風だった。

波も急に高くなった。複雑な波が右に左に船体を翻弄する。

クレマチス号は、カムチャッカ半島の東海岸を航行していた。

補給のため立ち寄る予定だったペドロパブロフスク・カムチャッキーの港は、まだだいぶ南下しなければならない。江戸湾と同じく大きな湾の奥にある天然の良港なのだが、船長のダニエルはそこまで船を進めるのは危険と判断した。

めざしたのはペドロパブロフスク・カムチャスキーの北に突き出した小さな半島の根元にあるモロゾバヤ湾だった。以前、ダニエルはそこで風待ちをした経験があった。

操船をする乗組員を除いて、仙之助たちはキャビンに入るよう指示が出た。

冷たい海に落下したら、たちまちのうちに体温を奪われて死に至る。オホーツク海が南の海より危険なのは、変わりやすい天候だけでなく、その冷たい水なのだとダニエルは言った。

ギギギー、ギギギー。

不気味な風の音と共に船体のきしむ音がする。

振り子を揺らすように右に左に船体が揺れる。

ザッブーン、ザッブーン。

デッキに押し寄せる大波の砕ける音も聞こえる。

仙之助は、ユージン・ヴァン・リードから聞いた遭難の話を思い出していた。ハワイに到着できないまま、ここで命がつきるのだろうか。ヴァン・リードは南の海だったから座礁しても生還できたが、この北の海では助かる見込みはない。不安が波のように押し寄せる。

「仙太郎さん、守ってください」

咄嗟に祈ったのは神仏ではなく、亡き仙太郎に対してだった。

仙之助のあわせた両手を包み込むように掴んだ大きく分厚い手があった。ラニだった。

「ジョンセン、大丈夫だ」

次の瞬間、船体が大きく傾いた。

仙之助編八の二

ギギギー、ギギギギー。

ギギギー。

仙之助たちは、斜めに傾いた船室で床に置いた荷物と共にずるずると体をもてあそばれていた。船体のきしむ音はいよいよ大きくなり、もう駄目かと思った瞬間、ふいに体が宙に浮いたような感じになった。

ドスンと床に体を打ち付けられて、気づくと船室の床が水平になっていた。

ぴたりと揺れが収まっていた。

クレマチス号はモロゾバヤ湾に入ったのだった。

ダニエル船長からようやく許しが出て、仙之助たちは甲板に出た。

目の前に荒涼とした海岸線が広がっていた。

砂浜ではなく、ゴロゴロとした石の転がった浜で、茶色い草のようなものが波打ち際に沿って見える。その形状から昆布であることを仙之助は見て取った。

その先には背の低い草が一面に生えていて、ビュービューと風になびいている。

もう少し近づいて上陸できないものかと仙之助は期待したが、ダニエルの判断は慎重だった。うっかり近づいて座礁しては元も子もない。腕利きの船長である彼にとっても、限られた情報しかない湾だった。

夕方近くになって、低く垂れ込めた厚い雲の間から太陽が顔を覗かせた。

まもなくまばゆいばかりの夕陽が空と海をオレンジ色に染めた。オホーツク海の自然は厳しいぶんだけ美しい。日が沈むと満天の星空だった。

クレマチス号は一晩湾内に留まって、翌朝早く出帆した。

波は穏やかになり、程よく吹く風が帆船をなめらかに進ませる。嵐の一夜はオホーツク海に夏の終わりを告げるものだったのか、日差しにも秋の気配が感じられた。

再び船の揺れがぴたりと止まった。大きな湾に入ったのだった。

クレマチス号は静かにペドロパブロフスク・カムチャスキーの港をめざした。

大きな港に入るのは函館以来のことだった。

仙之助が目を見張ったのは、前方にまるで富士山としか思えない円錐形の美しい山がそびえていたことだ。

「フジヤマによく似ているだろう。故郷が恋しいか」

ダニエル船長が仙之助に言った。

「いえ、恋しくはありません。これは何という山ですか」

「ロシア語でアバチャ山と呼ぶ。このアバチャ湾と同じ名前だ」

「美しい山は、みな富士山のような姿をしているのですね」

「ハハハ、そうかもしれんな」

山の姿は富士山によく似ていたが、目の前に広がるのは横浜や江戸とは全く異なる針葉樹の森と見慣れない異国の街並みだった。

仙之助編八の三

「さあ、ペドロパブロフスク・カムチャスキーに到着するぞ」

甲板の上がにわかに慌ただしくなり、乗組員たちは船を係留するためのロープの準備に慌ただしかった。仙之助には耳慣れない地名をダニエルがすらすらと口にするのは、横浜がそうであるように、船乗りには馴染みのある港なのだろう。

「この港の名前もロシア語ですか、ペドロパブ……、ええと、カムチャ……」

「ハハハハ、ロシア語の名前は覚えにくいな」

ダニエルは笑いながら答えた。

「ペドロとは英語のPeter、パブロとはPaulのロシア語読みだ」

「PeterとPaulはわかります。人の名前です」

「St. Peter、St. Paulになると……」

「セント……」

「キリスト教の聖人の名前になる」

「St. PeterとSt. Paul、聖人の名前を冠した二隻の船がこの港を発見して、名づけたと聞いた。カムチャスキーとは……」

「カムチャッカのことですね。鯨の漁場、カムチャッカ・グラウンドの」

「そして、この半島の名前でもある」

「カムチャッカは島ではないのですね」

「大陸から続く半島で、島ではない。だが、土地に暮らす人々は彼らの言葉で島と呼ぶ」

命名の由来を聞くと、呪文のような地名もすっと頭に入ってくる。

「ペドロパブロフスク……、カムチャスキー」

仙之助は、生まれて初めて見た異国の港の名前を忘れまいと何度もつぶやいた。

港を発見したとされる二隻の船とは、十八世紀、ピョートル大帝の時代の探検船だった。ロシア語を冠された港は、その後、探検基地となり、ロシアはユーラシア大陸と北アメリカ大陸が陸続きでないことを確認し、アリューシャン列島を発見した。

もっとも発見と言っても、欧米列強によるあらゆる地理的発見がそうだったように、それぞれの土地には先住民がいた。千島列島にはアイヌ民族が暮らしていたように、カムチャッカにはコリヤークと呼ばれる先住民がいて、海岸に住むコリヤークは海で漁をし、内陸のコリヤークはトナカイの遊牧で生計を立てていた。

探検家の次には毛皮商人がやってきた。

ペドロパブロフスク・カムチャスキーが周辺を航行する船にとって重要だったのは、天然の良港であると共に不凍港だったからだ。高緯度にある北の海は冬になると氷で閉ざされる。冬でも凍らない港は人の往来を一年中可能にした。

毛皮商人の次にやって来たのが捕鯨船である。

クレマチス号は入港すると、ハワイまでの航海に必要な水や食料をたっぷり積み込んだ。乗組員は上陸を許されたが、旅券を持たない仙之助はダニエルの判断で船に留め置かれた。

仙之助編八の四

函館では入港している間、仙之助は甲板に出ることも禁じられた。

日本人が異国の捕鯨船に乗っていることを松前藩の役人にとがめられることを恐れたのだった。だが、ペドロパブロフスク・カムチャスキーでは、ダニエルはそれほど厳しく仙之助を制しなかった。夏の航海でたくましく日焼けをし、アザラシの皮の頭巾を被った仙之助は、どこから見てもカムチャッカの先住民コリヤークだとダニエルは笑った。

「カムチャッカに住む人は蝦夷のアイヌとは違うのですか」

「似ているところもあるが、別の名前で呼ばれるのだから、別の民族なのだろう。コリヤーク人は歌と踊りが好きで、何時間も続けて踊る。一度だけ、彼らの村で見たことがある。アザラシの皮を張った平たい太鼓を打ちながら躍るんだ」

ダニエルは独特なフレーズを口ずさみ始めた。

「アイヤー、アイヤ。アイヤー、アイヤ」

「コリヤークの歌ですか」

「そうだ。長いこと聞いていて覚えてしまった。お前の国の歌に似ているか」

「いえ、似ていません」

「そうか。アイヌの歌は似ているらしい」

「アイヌの歌も聴いたことがあるのですか」

「函館のアイヌの村で聞いたことのある乗組員がいて、似ていると言っていた。着ている服は違ったそうだが」

「私のこの服は……」

「その時、コリヤーク人から手に入れたものだ。お前くらいの年格好の、お前のように賢い少年だった。たった一人で私に近づいてきて、身振り手振りで私たちの船にあるものと交換してくれと頼んできた」

「何と交換したのですか」

「私の持っていたナイフと交換した。ジョンセン、本当にあの少年に似ているな」

ダニエルは再びそう言って笑った。

上陸こそ許されなかったが、仙之助はクレマチス号の甲板から、生まれて初めて見る異国の港に見入っていた。

異人の姿は横浜でも見慣れていた。ロシア人は話す言葉は違うが、見た目はアメリカやイギリスの異人たちと変わらない。もっとも、北の港町では、冷たい風をしのぐ頭巾付きの上着を着ている者が多く、遠目からでは異人なのか、コリヤーク人なのかもわからなかった。

遠い国に来たことを感じさせるのは、異人館の背後に広がる針葉樹の森だった。

松や楠木の多い横浜界隈とは明らかに異なる風景だった。

こんな時、日本語で感動を共有できる相手がいたら、どんなに心強かったことだろう。

困難に遭遇した時もそうだが、異国に来た感慨にふけることの出来る時間があると、やはり思い出すのは亡き仙太郎のことだった。

仙之助編八の五

ペドロパブロフスク・カムチャスキーの港に二昼夜停泊した後、三日目の朝早く、クレマチス号は碇を上げて出航した。

出航してまもなく、仙之助は、上級船員のいる船室に招き入れられた。

ダニエルは、仙之助に目をかけてくれたが、親しく話をするのは、たいてい甲板だった。上級船員たちの船室に出入りするのは、食事の給仕をするときに限られ、船上の身分の違いを前提とした態度で接した。何かを命じられたら「Yes, Sir」と答えるように教えられた。キャビンボーイの基本を叩き込まれたことは、後に仙之助の人生を変えることにもなる。

船室のテーブルに広げられていたのは地図だった。

陸上の地図とは異なり、海の部分に多くの文字や数字が書き込まれている。

「これは……何ですか」

「Nautical Chart(海図)だ」

仙之助にとっては、初めて聞く英語だった。もっとも日本語で言われたところで、初めて聞く言葉であることに変わりはなかった。

「これを見ながら船を操るのですね」

「その通りだ」

「これはアバチャ湾ですか」

「よくわかったな。今はこれがあるから安心だが、ほんの十数年前、海図がない時代のカムチャッカ・グラウンドは命がけの航海だった。仲間の船がいくつも消息を絶ったものさ」

ダニエルは感慨深げにつぶやいた。

北太平洋の海図が整備されたのは、一八五三年に北太平洋測量艦隊が派遣されて以降のことである。太平洋横断航路の確保と捕鯨船の保護は当時、アメリカの国益にとって、最優先課題とされていた。一八五四年にペリーの艦隊が日本に派遣されたのも、その目的の一環にほかならなかった。太平洋航路の途上に位置する日本の開国は、捕鯨船や貿易船の補給基地として、また悪天候時の避難港として、何としても必要なものだったのだ。

嵐の時に避難したモロゾバヤ湾でダニエルが慎重な操船を行ったのは、海図に充分な情報が記されていなかったからだ。アバチャ湾は詳細な海図があるので安心して航行できる。

「アバチャ湾を出たら、立ち寄れる港はないぞ」

そう言うと、もう一枚の海図を取り出した。カムチャッカ半島からハワイに至る広域の海図だった。ただひたすらに大海原の続く航路であることがわかった。

「もし……、また嵐に遭遇したらどうするのですか」

「そうだな、神に祈るしかないな」

「……」

「ハハハハ、怖がるな。嵐を切り抜けるだけの技術的な準備と心の準備はいつもしている。そうでなければ、太平洋を横断なんかできはしないさ」

「……」

仙之助編八の六

船長としてのダニエルの毅然とした姿への憧憬と航海の不安が入り交じり、仙之助は何と言葉を返したらいいかわからなくなった。

「ジョンセン、お前はもう一人前の船乗りだ。そうだな」

「は、はい」

「ならば、嵐に遭う覚悟はしておけ。嵐は、必ず来るものと思っておけ。稀に運の良い航海もあるが、太平洋は……、美しいが、厳しい海だ」

「はい」

仙之助は、仙太郎が元気だった頃、ヴァン・リードの事務所で太平洋に思いを馳せたことを思い出していた。彼の冒険の舞台はいつも太平洋だった。だからよく太平洋の話をした。

太平洋ほど、島のない大海原が続く海はない。その大海を挟んで、日本とアメリカは対峙し、中間地点にハワイがある。それがヴァン・リードの知る世界であり、ジョン万次郎の生きた世界であり、仙之助が憧れる異国そのものでもあった。

長崎にいれば、上海や香港、その先の欧州に目が向いたのかもしれない。だが、横浜で生まれ育った仙之助にとって、世界に開かれた窓は太平洋しかなかった。

ダニエルは緊張した面持ちの仙之助の背中をぽんぽんと叩いた。

「太平洋が吠える冬には、まだ間がある。Westerlies(偏西風)がほどよく吹くいい季節だ。安心しろ」

クレマチス号は、帆にたっぷりの風をはらんで、アバチャ湾を出た。

それが偏西風だった。太平洋を東から西に吹く風は、夏に弱まり、冬に強くなる。

冬は強い偏西風に乗って船は速く進むが、そのぶん海も荒れる。秋はまさに良い季節と言えた。偏西風にそのまま乗っていくと、北米大陸に至る。クレマチス号は西に進路をとりつつ、途中から南下してハワイをめざすことになる。

季節は秋が深まっていったが、緯度は下がっていくので、むしろ吹く風は少しずつ温かくなってくるように感じられた。

波は日によって高くなった。雨の降る日もあった。

右に左に揉まれるような激しい横揺れが続くこともあった。

だが、それは太平洋では順調な航海であることを意味していた。

海が凪いで、風がなくなると帆船は動力を失ってしまう。

ある日、不気味なほど、風が止まったことがあった。太平洋の偏西風から外れたことを意味していた。ハワイに辿り着くには北西の風に乗らなければならない。

数日後、クレマチス号の帆に待ちに待った風が吹き込んだ。

「Trade wind(貿易風)だぞ」

船上が沸き立った。ハワイに向かって吹く北西の風のことだった。

「モアエ・レフア……」

ラニだけは、ハワイ語で貿易風を意味する言葉を感慨深げにつぶやいていた。

それはまた、ハワイの心地よい気候を象徴する風でもあると、仙之助に教えてくれた。

仙之助編八の七

クレマチス号は貿易風で帆を膨らませ、滑るように海上を進んだ。

日増しに気温が高くなっていく。

夏の訪れと共に北に向かい、オホーツク海で沈まない太陽の下、冷たい風に吹かれ、秋の訪れと共に南に向かう。永遠に夏を追いかけているような航海だった。

故郷のハワイが近いからだろう、ラニは上機嫌だった。

ダニエル船長は、ハワイとは王国の名前で、地理的呼称はサンドウィッチ諸島だと教えてくれた。欧米で作られた地図や海図にはそう記してある。だが、ハワイという呼称の軽やかな響きは耳に心地よく、乗組員たちもそう呼ぶ者が多かった。

ラニは決して、サンドウィッチ諸島とは呼ばなかった。

ユージン・ヴァン・リードもそうだったと思い出した。

仙之助も自然とハワイと呼んできた。

サンドウィッチ諸島とは、外からの来訪者がつけた呼び名である。それに違和感を覚える者は、その呼称を好まないのだと、仙之助は理解するようになった。

航海の間に仙之助の英語はすっかり上達した。ぎこちなかった発音も見違えるほどなめらかになった。言葉を覚えただけではない。航海や捕鯨船の仕事を通して広い世界を知り、さまざまな知識を身につけたことが大きかった。そのことが彼の語彙と表現を豊かにし、ものごとの理解も深くなった。

かつてのジョン万次郎と同じである。

強い日差しの下での労働ですっかり日焼けし、浅黒いラニの肌と見分けがつかないほどになった。体つきも心なしか胸板が厚くなり、少しだけたくましくなった。

少年は、ほんの数ヶ月で別人のように大人になる瞬間があるけれど、捕鯨船での日々は、まさにその時だったのだろう。

素直で人なつこく、ものごとの飲み込みが早い仙之助は、誰からもかわいがられた。

その性格と順応性もまた、かつてのジョン万次郎によく似ていた。

ダニエル船長が目をかけた理由でもある。口数が少なく、他の乗組員たちとは距離をおいているラニも仙之助には親しげだった。

彼は時々、やわらかな響きのハワイ語を唐突に口にする。

誰もが気に留めないその言葉に仙之助だけは、いつも興味津々に耳を傾け、何度となく聞き返して、英語の単語と同じように覚えようとする。

それが、ラニにはうれしかった。

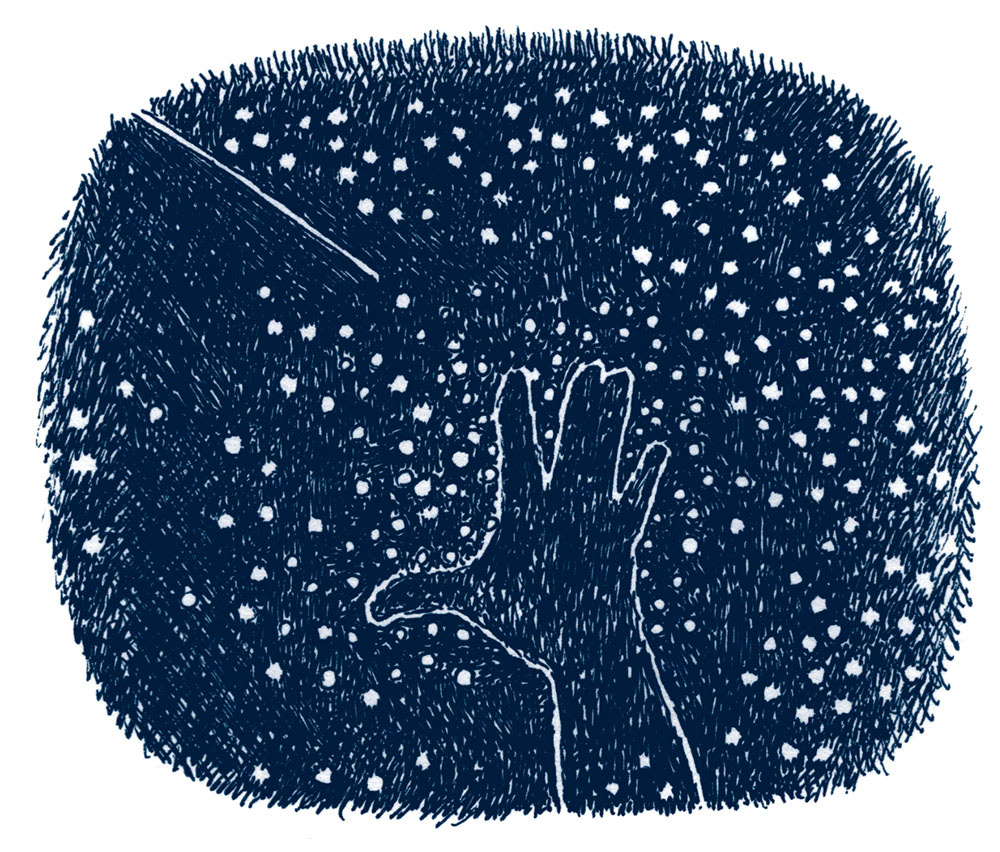

海が凪いだ夜、満天の星空を見ながらラニは言った。

「ホク・レレだ」

流れ星だった。英語でShooting Starと言われても、仙之助にはぴんとこなかったに違いない。

藍色の夜空に白い線を描きながら消えていく星のことを、「ホク・レレ」という軽やかな名称と共に心に刻み込んだ。

仙之助編八の八

ラニが星の輝く夜空に向かって腕を伸ばし、手のひらを広げた。

「それは何の合図ですか」

仙之助は興味津々にたずねた。

「俺たちのCompass(羅針盤)だ」

航海には海図と羅針盤が必要だと、仙之助はダニエル船長から教わった。

上級船員の船室で見せて貰った羅針盤は、丸い小箱の中に星のような図が描かれたもので、中央で針のようなものが揺れていた。それと、ラニが夜空に向けて開いた手のひらにどんな共通点があるのか、さっぱりわからなかった。

「大昔、俺たちの祖先は、こうして星の位置を測って、島の位置を見つけて航海したと、俺の祖父さんから教わった。でも……、今はハオレ(白人)の羅針盤があるのだから、こんな時代遅れの技術はいらないだろうと言って、誰にも教えずに、祖父さんは死んでしまった。ハオレ(白人)が、俺たちの神様も踊りも否定した時代のことだ」

「……」

「俺は今でも覚えている。祖父さんが時々夜空に向かって手のひらを広げて星を見ていたことを……。だがな、悲しいことに俺は、星で島の方角を……、読むことはできない」

ラニは、じっと自分の手のひらを見つめながら、絞り出すように語った。

瞳に宿った悲しみを読み取った仙之助は言った。

「ハワイは……、Heaven(極楽)ではないのですか」

「ジョンセン、お前は船に乗った時からそう言っていたな」

「はい、ハワイ王国から日本のGeneral(総領事)を任された偉いお方から、そのように教わりました」

「そいつはハオレ(白人)か?」

「ハオレ……、異人のことですね。はい」

「ジョンセン、心配するな。ハワイは花の香りのする風が吹く美しい島だ」

「風……、モアエ・レフアですか」

「そうだ。貿易風という意味だが、レフアはハワイに咲く花の名前でもある」

「レフア……、美しい花なのですか」

「芳しい香りがする美しい赤い花だ。海上を吹く風はハワイの島にも吹き抜けていく。山に当たって恵みの雨を降らせ、心地よい風となって島の西海岸に吹き下ろす」

「ハワイは、風の……島なのですね」

「そうだな。大昔、郵便汽船のように大きな船に乗って、遠い島から航海してきたのが、俺たちハワイアンの祖先だと祖父さんから教わった。大海原の彼方にもっといい島があると信じて、彼らは航海をした。辿り着いたのが太平洋で一番美しく、いい風の吹く島、ハワイだ。Heaven(極楽)だと思ったに違いない。彼らは航海を止めて、大きな船は造らなくなった」

ラニは微笑んで、仙之助の肩を抱いた。

仙之助編八の九

吹く風が変わったのは、その夜遅くのことだった。

雨を含んだ湿った風は、まもなく荒れ狂う嵐になった。

ダニエル船長の予言通りだった。ペドロパブロフスク・カムチャスキーを出発してから順調な航海が続いていたが、太平洋はたやすい海ではない。

夜明け前にマストの帆が畳まれた。嵐に向かう準備だった。

朝を迎えて、風も雨もますます強くなった。

カムチャッカ半島沖で嵐に遭った時と同じように、操船をする乗組員以外は船室に入ってハッチを閉めるよう、船長の指示が下った。

ギギギー、ギギギー。

再び船体がきしみ始めた。体を保っていられないほど、船体が右に左に揺さぶられる。

だが、仙之助はもう恐怖は感じなかった。

凍える北の海ではないということが、気持ちを強くしていた。太平洋を南下する航海で、船乗りとしてひとまわり成長したこともあったのだろう。

ダニエル船長の海図を読む判断が正しければ、めざすハワイはもう遠くない。

ザッブーン、ザッブーン。

ザッブーン、ザッブーン。

大波が船に叩きつけられる音が響く。

ギギギー、ギギギー。

船体がきしむ不気味な音は一昼夜続いた。

嵐の一日が過ぎ、夜明け間近になってようやく船体のきしむ音が止み、波の音が止んだ。まもなくして、船体の激しい揺れも収まった。

「もう大丈夫だ。甲板に出てもいいぞ」

ダニエル船長の声が響いた。

甲板では、慌ただしくマストに帆を張る準備が進められていた。

風はまだ強かったが、その風に乗って雲がどんどん動いていく。

雲の合間から光が差してきた。まばゆい金色の光が雨に濡れた甲板に反射する。

じっと双眼鏡を覗いていたダニエル船長が、水平線の彼方を指さした。

「島影が見えたぞ」

仙之助は、思わず駆け寄って聞いた。

「ハワイですか」

「カウアイだ」

「えっ?」

「サンドウィッチ諸島のカウアイ島。そう、ハワイの島のひとつだ」

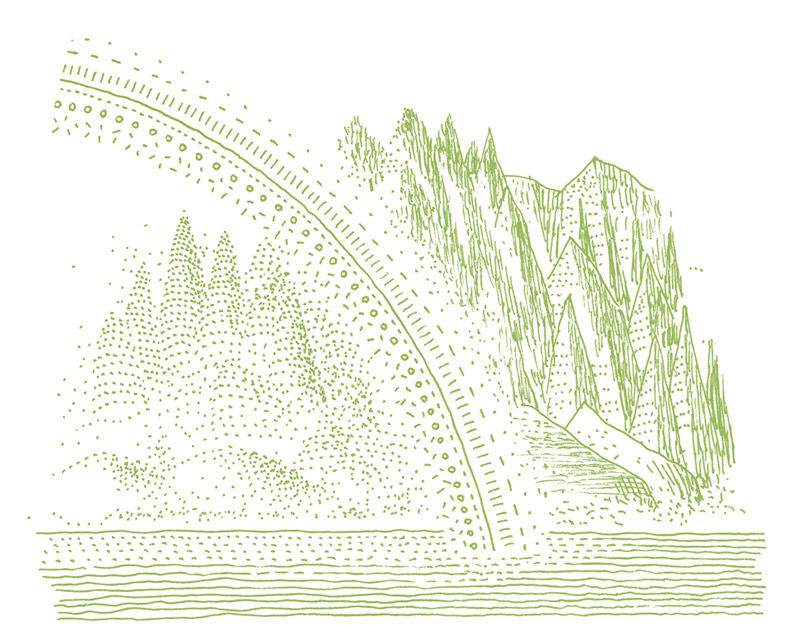

豆粒ほどの島影が少しずつ大きくなっていく。朝陽が一筋の光となって島に注ぎ、鮮やかな緑色が浮かび上がった。切り立った山並みを覆う緑は見たことのない美しさだった。

仙之助編八の十

陽が高くなるにつれ、天候は落ち着き、風に乗った雲が去り、真っ青な空が広がった。

波も静かだった。クレマチス号はゆったりと、カウアイ島の沿岸を航行した。

鮮やかな緑に輝く島影は、近づくにつれ、異なる表情を見せ始めた。

刃物のように鋭く切り立った崖が垂直に幾重にも連なっている。連なった崖の下には、道も集落もなく、斜面はそのままストンと紺碧の海に落ちる。

何という荒々しい海岸なのだろう。だが、自然の造形は言葉を失うほど美しかった。

仙之助は呆然と、見たこともない景観に見入っていた。

故郷の海域に入り、穏やかな笑顔のラニにたずねた。

「どこに……、人は住んでいるのですか」

「この海岸に人は住んでいない」

「えっ?」

「ナパリに人は住めない」

「ナパリとはハワイの言葉ですか」

「崖という意味だ。この海岸には崖しかない。人が住む場所ではない」

「ナパリ……」

「そう、ナパリ海岸と呼ばれている」

「カウアイは人の住まない島なのですか」

「集落は島の反対側にある」

「ホノルルはどこにあるのですか」

「カウアイの隣にあるオアフという島だ」

突然、船の前方に乗組員たちが集まり始めた。

「Dolphin、Dolphin」

彼らは、仙之助の聞いたことのない単語を口々に発している。ラニが指さす方向の波間に黒い丸い背中が見えた。

「あ、鯨ですね。小鯨かな」

「ハハハハ、鯨じゃない。お前はDolphinを見たことがないのか」

まもなく黒い生き物が大きくジャンプした。あきらかに小さく俊敏な姿を見て、仙之助は、ようやくそれが鯨ではないことを理解した。

イルカという日本語など、知るよしもない仙之助は、Dolphinという英語の次に、ラニが教えてくれたハワイ語のナイアを覚えた。

何頭ものイルカが船の周囲に集まってきた。

群青色に輝く海はどこまでも透明で、黒い流線型の体ですいすいと船の先端を泳ぐ姿が甲板の上から手に取るように見えた。

クレマチス号は、イルカの群れと併走した。彼らは船を遊び相手にしているようでもあり、めざすホノルルへの水先案内のようでもあった。

仙之助編八の十一

しばらくすると、陽が少し陰り始めた。夕刻になったのではない。崖の上にもくもくと白い雲が湧き上がったのだった。

頭上はまだ晴れているのに、雲の中では雨が降っている。

細かい霧雨は、やがてクレマチス号の甲板にも降り注いだ。

ラニがぽつんとつぶやいた。

「キリフネか」

「ハワイ語ですか?」

「そうだ。Drizzle(霧雨)の意味だ」

「本当に?日本語ではキリサメと呼びます」

「キリフネとキリサメか、似ているな」

「はい、驚きました」

「日本とハワイは太平洋を隔てて隣同士なのだから、驚くこともないのかもしれないな」

「隣同士……、そうですね。私たちは隣人なのですね」

仙之助は横浜に来てから、太平洋を挟んでアメリカが隣国であることを意識するようになったが、本当の隣国はアメリカではなく、ハワイ王国だったのだ。

次の瞬間、霧雨の先に七色のアーチが見えた。

「Rainbow、Rainbow」

イルカがあらわれた時と同じように乗組員たちは口々に叫んだ。

虹だった。

仙之助もあっけにとられたように見上げた。故郷の大曽根村や横浜で夕立の後などに見ることはあったが、これほど美しい虹を見たことはなかった。

緑の崖が連なる海岸と雲と虹の競演は、極楽の風景としか言いようがない。仙之助は涙が頬を伝わっていることに驚いていた。悲しいのでも、悔しいのでもなく、美しさに感動して涙が出るなんて、生まれて初めての経験だった。

頬に降りかかる霧雨に混じった涙を仙之助は慌てて拭い、ラニにたずねた。

「私たちはRainbow(虹)をニジと呼びます。ハワイ語では何と呼ぶのですか」

「アーヌエヌエともアオ・アクアとも呼ぶ」

「ひとつの言葉ではないのですか」

「アーヌエヌエとは大きくて鮮やかなもの、アオ・アクアには神々の雲という意味がある。それだけではない、どの場所にどんな虹が出るかで、さまざまな呼び名がある。ウアココ、プナケア、カーヒリ、ハカハカエア……」

「待ってください。そんなにたくさんあるのですか。覚えられません」

「ハハハハ、ひとつだけ、アオ・アクアと覚えておくといい。神々の雲、つまり神々の領域と人間の世界を結ぶ架け橋ということだ。ハワイの虹を語るのに最もふさわしいと俺は思っている。ハワイが極楽である証かもしれないな」

仙之助編八の十二

崖の背後から湧き上がる雲は、暴れる竜のように動きが速かった。縦横無尽に光は遮られたり、山肌を照らしたりした。めまぐるしく変化する光の中で、ナパリ海岸にかかる虹は消えかかっては、再びあらわれた。

人の住まない海岸であるならば、クレマチス号の乗組員たちしか、この美しい虹を見ていないことになる。そう思うと、仙之助の心は震えた。

自分たちだけが選ばれて、神々と交信しているような気がした。

「ハワイは風の島であると同時に、虹の島でもあるのですね」

「虹の島……、そうだな」

ラニは静かに言葉をつなげた。

「俺たちは頻繁に虹を見ている。雨が降れば、たいていその後に虹が出る。だから、虹を呼ぶたくさんの言葉がある。捕鯨船に乗って初めて、ハワイほど虹がよく出る土地はないことを知った。離れてみて、虹の島であることに気づいたよ」

仙之助はハワイ語では虹を呼ぶ言葉がたくさんあると聞いて、牛をめぐる英単語を学んだ時のことを思い出した。日本語では「牛」としか呼ばないが、英語ではCow、Cattle、Beef、すなわち動物としての牛、家畜としての牛、牛肉と表現する意味の違いからさまざまな言葉がある。その代わり、日本語では、さまざまな呼び名がある米が英語では単にRiceなのだった。

世界には知らないことがたくさんある。自分たちの生きる世界で常識だったことが、よその国に行くと常識ではなくなる。だからこそ面白い。広い世界を知りたい、見たことのない風景を見たい。そのためにはどんな苦労も厭わないと、仙之助はあらためて思った。

武者震いのような感覚が全身を駆け抜け、再び涙が頬を伝った。

虹を見た感涙とも違う涙だった。

こんなに涙が止まらなくなったのは仙太郎が亡くなった時以来だと思った。そして、仙太郎のことを思うと、複雑な心境がさらに涙を誘った。

いつしか虹は消え、霧雨も止んでいた。

仙之助は頬の涙を両手で必死に拭った。

クレマチス号がナパリ海岸を離れ、カウアイ島が再び遠ざかる頃、真っ赤な夕陽が水平線に沈んだ。崖にかかっていた雲は風にちぎれ、空全体に魚の鱗のように広がっていた。その雲に夕陽から放たれた鮮烈なオレンジ色が反射する。

嵐の夜明けから始まった感動的な一日が終わろうとしていた。

夕陽に見入りながら、隣にラニがいないことに気づいて、仙之助は慌てて仕事の持ち場に戻った。上級船員に夕食のサービスを始める時間だった。

ダニエル船長の指示に従い、横浜から積み込んだ上等の赤葡萄酒の最後の一本をあけてワイングラスに注いだ。ラニと仙之助が給仕する最後の夕食だった。

翌日はいよいよホノルルに入港する。夜が明ければ、オアフ島が見えるはずだった。

仙之助編九の一

クレマチス号はハワイの海域をゆったりと航行した。

満天の星が輝く、穏やかな夜だった。

海は凪いでいるのに、決して無風ではなく、帆船を進める心地よい風が吹いている。風の島であることを仙之助は実感した。

船室に戻っても、なかなか寝付けなかった。この世のものとも思えない美しい風景に圧倒された興奮と、いよいよハワイに到着する緊張が重なって目がさえた。長い航海が終わり、クレマチス号で過ごす最後の夜という感傷もあった。

浅い眠りは、ラニのひと言でたちまち覚醒した。

「オアフ島が見えたぞ」

甲板に出ると、まばゆい朝陽の先に再び緑の島影が見えていた。

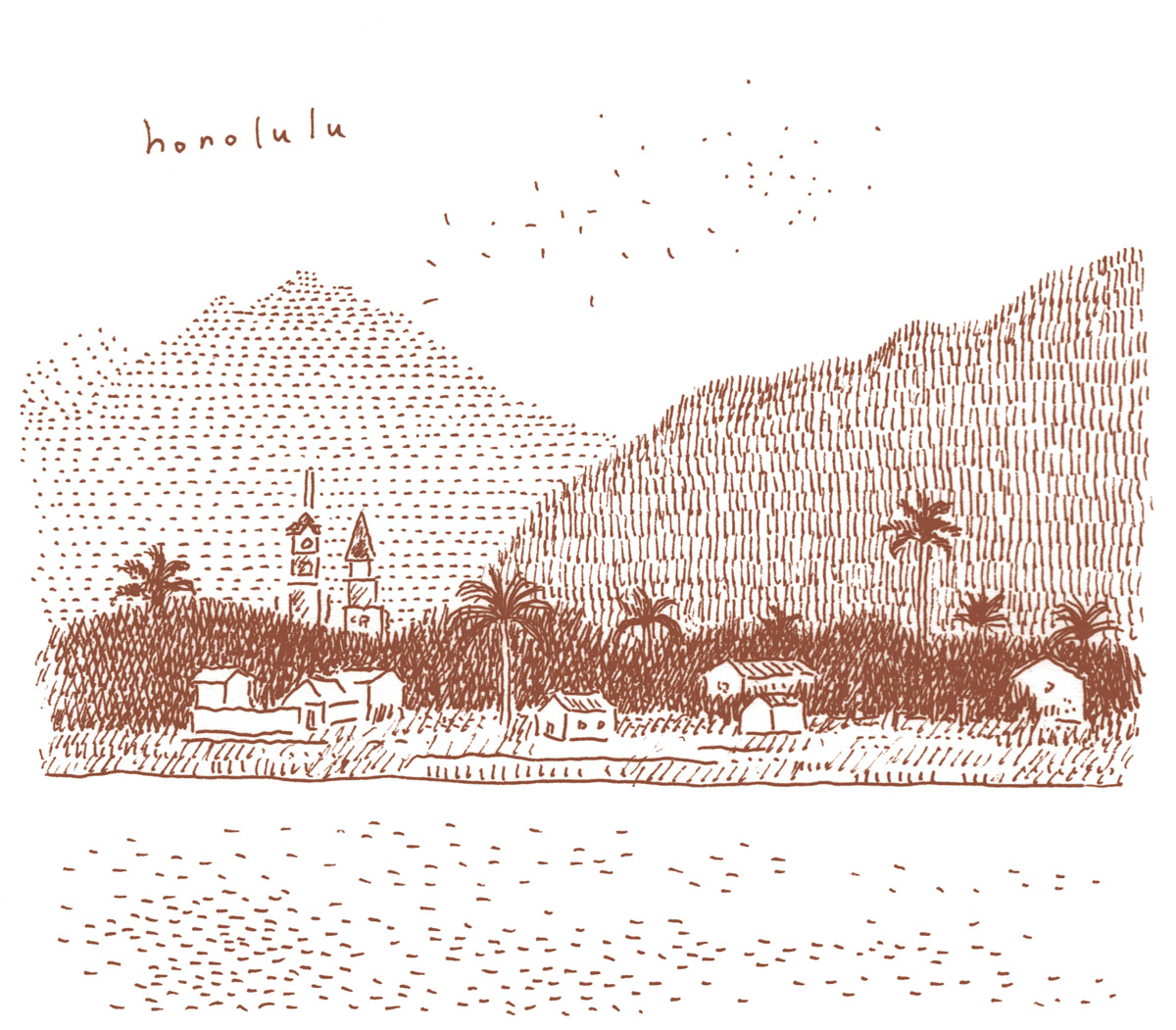

ホノルルは横浜のように大きな港だと聞いていたのに、眼前の島は、カウアイ島と同じく緑の切り立った山々が連なり、町らしきものは見えなかった。

カウアイ島のナパリ海岸に比べると、山々はやや内陸に引っ込んでいて、手前には美しい砂浜が見える。水深が浅いからだろうか、ナパリ海岸の沿岸とは海の色が違った。

明るく鮮烈に光り輝く青。見たことのない美しさだった。

仙之助はラニにたずねた。

「ここは……、どこですか」

「オアフ島の西海岸を航行している。あの山はワイアナエ山脈、このあたりはマカハ渓谷と呼ばれている。俺の……故郷だ」

「美しい……、ところですね」

「そうだろう。ジョンセン、よく覚えておけ。ホノルルだけがハワイではない」

「はい」

「少なくとも、ホノルルは楽園ではない。ハオレ(白人)たちがちっぽけな社交界で醜い争いごとばかりしている。お前も嫌な思いをすることがあるだろう」

「……」

仙之助は、ヴァン・リードもハワイは楽園と言う一方で、ホノルルの社交界の悪口を言っていたことを思い出した。

「だがな、ハワイは本来、楽園だった。ホノルルを離れれば、こうして楽園の風景がある。俺の祖父さんのそのまた祖父さん、俺たちの祖先が海を渡って辿り着いたハワイは、紛れもなく楽園だった。嫌なことがあったら、そのことを思い出せ」

「ホノルルを見る前に、楽園のハワイを見ることができて幸せでした」

仙之助の言葉にラニがとびきりの笑顔を見せた。

「俺はお前と旅が出来て幸せだったぞ」

「私も幸せでした。いい……旅でしたね」

ラニは、仙之助の肩を抱き寄せた。

仙之助編九の二

オアフ島の西海岸を南下し、Barbers(床屋)pointという不思議な名前の岬で方角を変え、クレマチス号はママラ湾と呼ばれる海域に入った。

まもなくペドロパブロフスク・カムチャツキーに似た湾の入り口にさしかかった。

「ワイ・モミが見えてきたぞ」

ラニが指さして言った。

「ホノルルはこの湾の奥にあるのですか」

双眼鏡を手にしたダニエル船長が答えた。

「こんな浅瀬にうっかり入ったら座礁してしまう。ホノルルはまだ先だ」

「ペドロパブロフスク・カムチャツキーとは違うのですね」

「地形は似ているが、パールハーバーは深さが足りない」

「パールハーバー(真珠湾)?」

ラニが答えた。

「ワイはハワイ語で水、モミは真珠という意味がある」

「真珠の水……。美しい名前ですね。真珠が取れるのですか」

「そうではない。浅瀬のキラキラ輝く海が真珠のように美しいから、俺たちの先祖がそう呼んだのだろう」

一八六七年のワイ・モミことパールハーバーは水色の浅瀬が広がり、岸辺には椰子の木が立ち並ぶ平和な風景が広がっていた。仙之助は楽園の呼び名としてそれを記憶した。

アメリカ政府が石炭の積み出し港として、湾を掘って整備を始めるのが一八八六年。軍港としての使用が始まるのはハワイ王国が終焉した後のことである。

パールハーバー沖を過ぎると、ホノルルは近い。甲板はにわかに慌ただしくなった。

マストに旗が掲げられた。

アメリカの星条旗のようなデザインだが、星が描かれているところに、イギリスのユニオンジャックが鎮座していた。ハワイの国旗だった。

操舵手のジョーイが建国記念日に空砲を撃った銃を取り出し、再び空に向かって一発の空砲を放った。するとまもなく、水先案内の小舟が近づいてきた。

水先案内の船に導かれて港に入る。入港の手順は横浜と同じだった。

前方にホノルル港が見えてきた。

大小さまざまな船が停泊している様子も横浜に似ていた。

岸壁近くの通りに立つ建物も横浜に似ていた。

だが、近づくにつれ、ところどころににょきにょきと生えた椰子の木が見えた。

マカハ渓谷沖でもパールハーバー沖でも見かけた南国特有の木が、目の前に迫る港が横浜ではなく、長く憧れたホノルルであることを示していた。

町並みの後ろには緑の山々がそびえていた。むせかえるような緑と切り立った峰が重なる山の形はカウアイ島やマカハ渓谷沖と似ていた。

仙之助編九の三

捕鯨船の入港は、郵便汽船のようには華やかではない。岸壁に人が群がることもなく、日常の風景が目の前にあった。それは横浜でも同じことだった。

ハオレ(白人)と呼ばれる異人たちの服装は横浜とあまり変わらなかった。中国人の服装も横浜と同じだった。横浜では異人と同じ洋服を着た日本人は滅多にいなかったのに、ホノルルでは、ラニと同じ褐色の肌でもハオレと同じ服を着た人が少なくなかった。

だが、女の服装は独特だった。裾の長い広がったスカートは、異人のドレスと同じなのだが、腰を締め付けておらず、ゆったりとした作りだった。明るい黄色や目の覚めるような深紅など、色使いの華やかさが目を引いた。いかにも楽園の服装という感じがした。普段着はムウムウ、よそいきはホロクと呼ぶのだとラニが教えてくれた。

相撲取りのように恰幅の良い大柄な女が多かったが、ときおりハオレとの混血なのだろうか、肌の色が明るい、はっとするほど美しい娘もいて、行き交う人々をじっと見つめていた仙之助は、目が合いそうになってドキドキした。

入港してまもなく、ホノルル港の沖に夕陽が沈んだ。

ダニエル船長の判断で、乗組員の上陸は翌朝ということになった。

もう一晩、クレマチス号で過ごすことになり、仙之助は少しほっとしていた。目的地のホノルルに到着して気持ちが浮き立っていたものの、勝手知ったクレマチス号を離れ、親しくなった仲間たちと分かれ、見ず知らずの異国に降り立つ不安は大きかった。しかも仙之助は密航者である。ホノルルでは入港する船の管理が厳しくなく、捕鯨船の乗組員にはとやかく言わないとは聞いていたが、何がおきるかわからない。

ダニエル船長で大胆な決断力がある一方、慎重な性格でもあることをオホーツク海の厳しい航海を通して知っていた。だから、仙之助の下船は周到に準備していた。

夜明け前、港の人通りが一番少なくなる頃、乗組員たちより一足早く、ラニと一緒に下船する。つばの広い麦わら帽子を渡されて、目深に被るように指示された。すっかり日に焼けて、皮膚の色はラニと変わらなかったが、せめてもの変装ということだった。

いったん下船をした後、ホノルルのホテルでダニエル船長と再び合流し、ユージン・ヴァン・リードからの手紙と共に雇い主の家に行くことになっていた。

正真正銘の最後の夜、いつものようにラニと二人で上級船員たちに夕食のサービスをした。上等な葡萄酒はもう開けてしまったから、普段通りの簡素なメニューだった。

食事の後は下船の準備をする。乗船時の風呂敷包みでは目立ってしまうからと、ダニエル船長が貸してくれた使い古しの革のカバンに身の周りのものを詰めた。

乗組員たちは、言葉少なに「達者でおれよ」と仙之助に告げた。

別れの挨拶は「さよなら」でもなければ「また会おう」でもなかった。

それが船乗りの流儀なのだろうかと思った。元気でさえいれば、いつかまたどこかの海で再会できるということなのだろう。だが、たぶん彼らと一生、会うことはないのだろうと思うと、仙之助はせつない気持ちになった。

仙之助編九の四

仙之助とラニは夜明け前にクレマチス号を下船した。

乗組員は、誰もがまだ寝静まっていた。

ダニエル船長の慎重な計らいに従い、仙之助は後ろを振り返ることもなく、ラニと言葉を交わすこともなく、無言のまま桟橋に降り立った。

大きな麦わら帽子を目深に被り、周囲を見回すこともなく、ただひとつ深呼吸をした。

少しひんやりとした空気はほのかに花の香りがした。

ユージン・ヴァン・リードから、ハワイは花の香りがする風が吹く楽園だと、聞かされてきたことを思い出した。降り立ったホノルルが本当に楽園なのかどうかはわからない。だが、花の香りのする風が吹くことだけは事実だった。

仙之助は、あらためてハワイにいることを確かめるように、もう一度大きく息をした。

くたびれた白いシャツに黒いズボンという、港の界隈を行き来する下級船員たちと同じありふれた服装は、日中であったとしても目立つことはなかっただろう。

しかし、ダニエル船長に言われた通り、仙之助はうつむいたまま、ラニの後ろ姿を追って黙々と歩いた。港からからまっすぐ伸びた大通りを進み、ホノルルの市街地に入った。

空の色がだんだん明るくなってきた。

ラニがようやく立ち止まって、後ろを振り返った。

「夜明けだな。ホク・アオが見える」

ホクはハワイ語で星を意味する。航海で仙之助は何度もラニに教わった。

ホク・アオという単語も聞き覚えがあった。

夜明けに輝く大きな星、日本語で言うところの明けの明星だった。

仙之助も立ち止まり、麦わら帽子のつばを少し上げて、藍色から水色に変わろうとする空を見上げた。港の方角には沖合に浮かぶ幾つかの帆船が見えたが、クレマチス号の姿はもう見えなくなっていた。

沖合から見たホノルルは、椰子の木以外は横浜に似ているように思えたが、間近で見る建物は、横浜の異人館とはだいぶ異なっていた。港に沿った大通りは横浜と同じく商館が多く、建物の造作は似ているのだが、赤茶けた日干しレンガのほか、小石と貝の混じり合った、見慣れない白っぽいレンガが使われていた。南洋の海に特有の珊瑚をセメントで固めたものだったが、説明されても仙之助にはぴんとこなかった。

市街地の住宅は、一階建てもあれば、二階建てもあり、ヴェランダがめぐらされた造りは同じく横浜の異人館に似ていたが、ヴェランダがより開放的に感じられた。常夏の島では寒さの心配がないのだろう。そして、ほとんどの家が大きな庭を持っていた。

どの家の庭にも緑の芝生が敷き詰められ、よく手入れされた緑の植物と白や赤、黄色など色とりどりの鮮やかな花々が見て取れた。

風に含まれる花の香りはこれだったのかと仙之助は納得した。常夏の島では一年中、緑や花が枯れることはない。家々の庭は楽園の風景と言ってよかった。

仙之助編九の五

ラニは眼前に迫る山に向かって、さらに歩き続けた。

金色の朝陽が山々の緑に光って美しかった。市街地を抜けても道はまだ平坦だったが、石がゴロゴロして少し歩きにくい。仙之助もラニの背中を追って歩き続けた。

白いペンキを塗った異人館が途絶えると、藁葺きの家が見え始めた。

日本の民家と違うのは、屋根だけでなく壁にも藁が拭かれていることだった。家はどれも貧相だったが、庭の広さと美しさは異人館に負けていなかった。芝生もよく手入れされていたし、庭に植えられた緑は生育がよく、勢いがあった。

ラニは、ひときわ花の香りの芳しい庭の前で立ち止まった。

ムウムウと呼ぶのだろうか、目にも鮮やかな赤い布地のゆったりとした服をまとった女性が、庭に座って細長い緑の葉で何かを編んでいた。

「マーマ」

ラニは女性に呼びかけた。女性は緑の葉を手にして駆け寄ってきた。

「ラニ……」

その後に続いたハワイ語らしき言葉は、仙之助には聞き取れなかったが、再会を喜ぶ母と息子のやりとりであることは容易に理解できた。

仙之助は麦わら帽子を目深に被ったまま、黙って立ち尽くしていた。

しばらくすると、ラニは振り返って英語で仙之助を紹介した。

「マーマ、彼は同じ捕鯨船に乗っていたジョンセンだ」

仙之助は、咄嗟にラニから教わったハワイの挨拶を思い出した。

「ア……、ア、ローハ」ラニによく似た面差しの女性にぱっと笑顔が広がるのがわかった。

「アローハ、ジョンセン。コッウ・オハナ」

「コッウは私の、オハナは家族という意味だ。自分の家族にとって大切な人は、血のつながりはなくても家族だと、ハワイアンは考える」

ラニが説明してくれた。

「アローハ、私はラニの母、モアニ。我が家にようこそ」

仙之助はラニの母が英語を話すことに少し安堵したが、英語で返答した後に、少し考えてもうひとつ覚えていたハワイ語の挨拶を添えた。

「お目にかかれてうれしいです。えっと……。マ……、マハロ」

「ありがとう」の意味だった。

モアニは弾けるような笑顔になって、少し待てと言う仕草をした。

手にした緑の葉を編んだ首飾りのようなものを手早く仕上げると、仙之助の首にかけた。英語でティーリーフと呼ぶ植物の葉だった。ハワイアンは「キー」と呼ぶ。悪霊を追い払い、幸福をもたらす意味があるとラニが教えてくれた。

仙之助は、もう一度心を込めて「マハロ」と告げた。

仙之助編九の六

ラニの母、モアニは、まことしやかに予言者めいた物言いをした。

数日前にラニが帰ってくる夢を見たというのだ。

オホーツク海から南下する航路では、ペドロパブロフスク・カムチャツキーとホノルルを行き来する郵便汽船はないから、帰郷を知らせる手紙を出すことはできない。

周囲の者は半信半疑だったが、彼女は以前にも旅人の帰還を予言して、その通りになったことがあったらしい。不思議な力を持った女性なのかもしれなかった。

「ラニが捕鯨船から東洋人を連れてくることも夢で見た。ジョンセン、お前が来ることはわかっていた。だから庭に出てキーの葉のレイを編んでいた」

仙之助をじっと見つめ、両手をとってモアニは言った。

レイとは、植物で編んだ首飾りのことだった。

ハワイでは古来、神に捧げる神聖な踊り、フラが伝承されてきた。だが、一八三〇年代、キリスト教の宣教師たちは、宣教の妨げになるとしてこれを禁止した。

フラの踊り手に欠かせないものがレイだった。

宣教師も庭の植物でレイを編むことまで禁止はしなかった。若い頃、フラの踊り手として一目おかれていたモアニは、レイを編む名手でもあった。

いつのまにか、庭にはラニの家族が集まっていた。兄弟姉妹は覚えきれないほど大勢いた。誰が親なのかよくわからない子どもたちが駆け回っている。父親らしき年格好の男性は叔父だと紹介された。父親はいないのか、家長として中心にいるのはモアニだった。

「さあさあ、イムの支度はできているのかい」

モアニが声をかけると、男たちが子豚を一頭運び込んできた。

庭の一角の土が露出した地面から煙が立ち上っている。地面には大きな穴が掘られていて、黒い石のようなものが真っ赤に燃えていた。

「昨日の夕方、港にラニの乗った船が入港したと一報が入った。お前が来ることがわかっていたから、今朝は早くからイムの準備も始めていたよ」

モアニは何度も予言者めいた言葉を仙之助に投げかけた。

穴の中に四つ足を縛った子豚が放り込まれた。

女たちは、芝生の上に大量のイモを運び出してきて、レイを編んだキーと呼ぶ葉で包み、これもまた穴の中に放り込んだ。さらにその上にキーの葉を何枚も重ね、今度はなんと土をこんもりと盛り始めた。

これが彼らの料理法なのだろうか。地面に穴を掘って食べ物を土で埋めるとは、なんと豪快なのだろう。これに比べたら、独立記念日にクレマチス号の船上でふるまわれた豚の丸焼きなど、想像の範囲内だった。

イムをふるまう饗宴をハワイではルアウと呼ぶとモアニは教えてくれた。

どうやら大切な客人としてもてなされるらしい。キーの葉で編んだゴザの上に案内され、仙之助はどうふるまっていいのやら戸惑っていた。

仙之助編九の七

イムと呼ぶ地中に埋めた石焼き料理ができあがった。

上にのった土を除けると、モクモクと白い煙が立ち上がった。

見たこともない異国の料理なのに、立ち上がる煙の匂いは仙之助にとって遠い記憶を呼び起こす懐かしさがあった。

「あっ……」

記憶の糸がつながって、仙之助は小さく声を上げた。

浅草の漢学塾にいた頃、寒い季節になると、仙太郎と一緒によく買い求めた石焼き芋の匂いだった。甘い物好きだった仙太郎の一番のお気に入りは梅園のぜんざいだったが、それは特別な時のご馳走で、懐具合が乏しい時はたいてい焼き芋だった。

江戸時代の石焼き芋は、土製のかまどの上にほうろくの鍋をのせて蒸し焼きにした。芋を蒸すのはイムの調理法に似ていた。

だが、立ち上がるイムの香りは、浅草で食べた焼き芋と全く同じではなかった。

芋を包んだ植物の葉の少し青っぽい匂いと豚の脂の匂いが混じったもので、懐かしさと混じった楽園のエキゾティシズムが仙之助の感情を揺さぶった。

仙太郎と一緒にこの場所にいたかった。浅草の思い出を笑い合いたかった。

ラニの家族に迎え入れられ、上陸してからの緊張がほどけたこともあったのだろう。さまざまな感情が波のように押し寄せてきて、ふいに涙がこぼれた。

慌てて目をこすっていると、ラニが話しかけてきた。

「ジョンセン、どうした?」

「煙が目に入ったみたいで」

「そうか、美味そうな匂いだろう」

「はい、どんなご馳走なのか楽しみです」

「今日は盛大なルアウを催す。俺の帰郷とお前を歓迎する宴だ」

「ルアウ?イム……ではないのですか」

「ルアウとは饗宴という意味だ。ルアウに欠かせないご馳走をイムと呼ぶ。ハワイでは家族の帰還や大切な旅人を迎える時にはルアウを催す。王様のルアウは、こんなものではないぞ。とてつもなく大きなルアウだ」

「王様のルアウ……王様にお目にかかったことがあるのですか」

「王様は時々、波止場の突端で釣りをなさる。そのお姿を見たことがある」

一八六七年のハワイはカメハメハ五世の統治下だった。

ユージン・ヴァン・リードが総領事の任命を受けたロバート・ワイリーは側近であり、外務大臣を務めていた。ワイリーがカメハメハ五世に農園の労働力となる移民を奨励したのは、彼自身がカウアイ島の農園主でもあったからだ。

「ハオレ(白人)どもは自分たちの国のようにふるまっているが、我々には王様がいる」

ラニは誇らしげに言った。

仙之助編九の八

庭にはキーの葉を編んだゴザがいくつも敷かれ、仙之助とラニを取り囲むように大勢の人たちがそこに座った。なめらかなゴザの感触は、植物の香りがほのかに立ち上がり、新品の畳を思わせた。仙之助は新築したばかりだった頃の神風楼を思い出した。

イムの主役である豚は、何枚も重ねたバナナの葉の下から姿をあらわした。

人々が食い入るように見つめる中、男たちが平たい輿のようなものにのせて豚を運ぶ。

クレマチス号で供された豚の丸焼きと異なり、土中に埋められた豚は姿かたちが少し崩れて、よりグロテスクにも見えたが、湯気の上がる肉の香りは食欲をそそった。

豚肉は芋と共にバナナの葉の皿の上に盛られた。

ほろほろと柔らかく身の崩れる豚肉は、得も言えぬ味わいがあった。ラニが故郷で食べる豚のほうが美味しいと言った理由がわかる気がした。あるいは、楽園の豚は、肉自体も味わいが深いのかもしれない。

石焼き芋に似た匂いのした芋は、口に運んでみると、サツマイモとは違う味がした。食感的には正月に食べる八つ頭に似ているかもしれない。だが、甘く煮付けた八つ頭とは異なり、味がなく、モサモサしていた。怪訝な顔をしながら咀嚼しているとラニが言った。

「これはタロイモだ」

「タロイモ……ですか。私の国にも煮た芋があって、正月に甘く煮て食べます」

「そうか。私たちにとって、タロはお前たちの国の米のように大事な食べ物だ。イムは特別な時のご馳走だが、普段はこうして食べる」

そう言ってココナッツの実を半分に割った入れ物に入った紫色のどろどろした食べ物を差し出した。芋を潰したものなのだろうか、汁粉や粥のようにも、とろろのようにも見えるが、薄暮のにぶい光で見るせいか、美味しそうには見えない。

「ポイと言う。食べてみろ」

「はい、いただきます」

タロイモそれ自体と同じく、味はなく、ほのかに酸っぱい。

「ポイには祖先の精霊が宿っていると信じている。神聖で大切な食べ物だ」

そう言われて不味いとは言えず、仙之助はゴクンと飲み込んだ。ご飯と同じくおかずと一緒に食べればいいのかもしれない。豚と一緒に口に運ぶと悪くはなかった。

横浜の異人たちも米飯と魚の日本食を毛嫌いすることを思い出した。

食べ物は、どの国のものが優れているとか、劣っているとかの問題ではなく、多分に慣れなのだ。人は慣れ親しんだ食べ物を美味しいと思う。だが、異国の食べ物でも慣れれば美味しいと感じるようになる。

日が暮れると、庭にかがり火が焚かれた。

仙之助は、故郷の大曽根村の神社の祭礼の夜を思い出した。

するとどこからともなく太鼓の音が聞こえてきた。

ドン、ドン、ドン、ドンと腹に響くような音が闇夜に響いた。

仙之助編九の九

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

かがり火の下で、叔父と紹介された年配の男性が、巨大なひょうたんのようなものを抱えて叩いている。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

太鼓の音に重なって、神社の祝詞に似た詠唱が聞こえてきた。呪文のような言葉はハワイ語なのだろうか。声の主も叔父だった。

神秘的な空気感が闇夜を支配する。

次の瞬間、かがり火の前に人影があらわれた。

豊かな胸の女性だった。キーの葉で編んだ頭飾りとレイを身につけた姿がシルエットになって浮かび上がった。手首と足首もキーの葉飾りで彩られている。

女性は天を仰ぐように両手を広げてゆったりと腰を動かす。

「あれは……」

仙之助は小さく声をあげた。

オレンジ色の炎が一瞬、踊り手の顔を映し出した。ラニの母、モアニだった。

仙之助がモアニであることに気づいたことを知って、ラニは静かに語り始めた。

「神々に捧げる神聖なる踊り、フラだ。ハオレ(白人)は官能的すぎる、彼らの神の教えに反すると言って禁止した。全く理不尽な話だが、おかげで今の若い娘はフラを踊れなくなってしまった。母の世代でフラはなくなってしまうかもしれない」

ラニが西欧の神(God)とハワイの神々(Gods)を使い分けたのを仙之助は聞き逃さなかった。キリスト教が一神教であることをきちんと理解していたのではない。だが、ハワイの人々が信じるのが多くの神々であるのなら、日本の八百万の神に通じると思ったのだ。

「私たちも自然を司るたくさんの神々を信じています」

「そうか……お前たちの文化も俺たちと同じだな」

モアニの踊りは美しかった。荘厳で神々しく、圧倒された。

「踊って、大丈夫なのでしょうか」

「普段はみな警戒して、屋外では決して踊らない。たまに踊るにしても、ひっそりと家の中で踊る。今日は特別だ。俺たちの帰還を祝うルアウだからな」

すると、五,六歳くらいの女の子が突然、モアニの前に飛び出してきて、フラを見様見真似で踊り始めた。本来ならば、若い娘たちが加わってもっと大勢で踊るものなのだろう。だが、禁断のフラはもう踊り手がほとんどいないという。

美しく、そしてせつない。それがハワイという楽園の現実だった。

仙之助は、モアニの前で無心に踊る少女がせめて彼らの大切なものを未来に繋いでいってくれることを祈っていた。

仙之助編九の十

ルアウの宴は夜半まで続いた。

仙之助は、キーの葉を編んだゴザに横たわって、そのまま寝入ってしまった。

耳の奥に、ドン、ドン、ドン、ドンという太鼓の音の鼓動が残っていて、音は、そのまま夢の中に響いた。

仙之助は、故郷の大曽根村で神社の祭礼に参加していた。隣には仙太郎がいた。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

仙之助は、仙太郎の手をとって、境内の真ん中に出て、太鼓の音にあわせて踊った。祭礼の日であれば、大勢の村人がいるはずなのに、そこには仙之助と仙太郎しかいなかった。それなのに、太鼓の音だけは響いている。

ドン、ドン、ドン、ドン。

ドン、ドン、ドン、ドン。

天を仰ぐように大きく手をあげて、腰を振る。

見様見真似の踊りは、ラニの母、モアニのフラではなく、その後に、中年の男性が出てきて、ほんのわずかだけ踊った、男のフラだった。

だが、彼の踊りはモアニのように長く続かなかった。二小節ほど踊ると、最初の振り付けに戻り、それが永遠にリフレインされる。踊り手の記憶が曖昧なのだろう。長い禁断の時代を経て、消えゆくフラの片鱗だった。

夢の中の仙之助と仙太郎の踊りも長くは続かない。やがて太鼓の音も消えて、二人は神社の境内で、ただ呆然と立ち尽くしていた。しばらくすると、仙太郎が神社を囲む森に向かって歩き始めた。仙之助も追いかけようとするのだが、体が動かない。

「仙太郎さん」

声をあげた瞬間、目が覚めた。

すでに日は高く上がっていて、熱帯の日差しが燦々と庭に降り注いでいた。

「ジョンセン、やっと起きたか」

見上げると、ラニの笑顔があった。

「水で顔を洗ってこい」

ラニが指さした先に、昨夜の太鼓によく似た大きなひょうたんがあった。水を汲みおいておく容器として使っているらしい。

ひょうたんから注がれる水は冷たく、口に含むとほのかに甘かった。

「今日はゆっくりするといい。明日は朝早くに家を出るからな」

「は、はい」

「ホノルルのホテルまで、お前を送り届けなければならない。ダニエル船長との約束だ。お前の雇い主と引き合わせることになっているそうだ」

仙之助は、急に現実に引き戻されて、居住まいを正した。

仙之助編九の十一

ハワイに到着して三日目の朝、仙之助は、ラニと共に再び港の方角に向かって歩いた。上陸した時と同じように、革のカバンを提げ、大きな麦わら帽子を被っていたが、三日目の安心感からか、過剰に周囲を警戒することはなく、帽子のつばを少し上げ、物珍しそうに周囲の風景を見やっていた。

「しばらくハワイにいるのですか」

仙之助はラニに話しかけた。

「ああ、クレマチス号はここで降りる。秋の捕鯨船には乗らないつもりだ。少し休んで、次の春に入港する船を探す。ホノルルにはいくらも捕鯨船はやってくるからな」

カムチャッカグラウンドが漁期を迎える夏とハワイ周辺の海域にクジラがやって来る冬を挟んで、春と秋がホノルルに捕鯨船の入港が多いシーズンだった。

「クレマチス号は大きな船ではないが、いい職場だったな。船員にくせ者がいないのがよかった。何よりお前に会えたのがよかった」

「はい、本当にいい船でした……」

別れが近くなり、仙之助は少し心細くなっていた。

まもなく、ホノルルの市街地に入った。それまで迷うことなく歩いていたラニが、立ち止まって、ダニエル船長から手渡されたのだろう紙切れを何度も確認していた。そのたびに仙之助も不安げに立ち止まる。

「アメリカンホテル……」

何度となくつぶやいたのは、待ち合わせのホテルの名前だった。

ラニは、顔見知りらしき現地人の男に問いかけて、番地を確認すると再び歩き始めた。

「昨年開業したばかりの新しいホテルだそうだ。オーナーはドイツ人で、この頃ではホノルルで一番繁盛しているらしい」

白い瀟洒な二階建ての建物が見えてきた。周囲にヴェランダが巡らせてあり、横浜の居留地でよく見る外国人向けのホテルによく似た造りだった。看板にホテル名が大きく掲げてあるから、間違いない。

一階にレセプションがあり、キャプテン・ダニエルとここで会う約束をしていると告げると、中国人らしき東洋人のボーイは彼らを中庭に案内した。よく手入れされた庭には、テーブルと椅子が並べられ、宿泊客が談笑していた。

「ジョンセン」

背後から聞き慣れた声が聞こえた。

振り返ると、ダニエル船長の笑顔があった。顎髭を剃り、パリッと洗濯したシャツを着た船長は、船上で見るより男前だった。

「お前もラニの家で鋭気を養ってきたか」

「はい、歓迎の宴を催して下さいました」

「そうか、よかったな。お前の雇い主がもうじき来るはずだ」

仙之助編九の十二

アメリカンホテルの中庭でダニエル船長としばらく談笑していると、仙之助たちを案内してくれたボーイが再び姿をあらわした。後ろに見上げるほど大柄な体格の赤ら顔の男が立っていた。黒船来航の様子を描いた瓦版の異人によく似ていた。

未知の相手への恐れからだったのか、それは赤鬼のような形相をしていた。実際には、そんな容貌の異人などいなかったが、その顔を彷彿とさせた。

「キャプテン・ダニエルはお前さんかい?」

赤ら顔の男が言った。

「そうだ、はじめまして。会えてうれしいよ」

「俺は、ウィルバー・ダイヤモンドだ、よろしく、ウィルと呼んでくれ。お前が、俺の友達、ユージン・ヴァン・リードが手紙に書いてよこした少年だな」

「はい。はじめまして、お目にかかれて光栄です」

仙之助が答えた。

「ユージンは日本という国に惚れちまったらしいな。そんなに美しい国なのか」

「はい」

元気よく応対する仙之助を見ながらダニエルは言った。

「船上ではジョンセンと呼んでいた。働き者で物事の飲込みも早い。英語も航海中にすっかり上達した。若い頃、同じ捕鯨船に乗っていた優秀な日本人がいて、彼がジョンと呼ばれていた。日本に帰国して、ひとかどの人物に出世したらしい。そいつにあやかって俺がジョンセンと名づけた。センはお前の本名だったな」

「はい、私の名前はセンタロウ・ヤマグチです」

仙之助は咄嗟にそう答えた。ハワイに着いたら仙太郎と名乗ると決めていた。

「センタロウか」

ウィルは、よどみなく発音した。

「はい」

「お前と同じ名前の男とどこかで会ったことがある。聞き覚えのある名前だ」

「……」

思いがけないことを言われて仙之助は戸惑った。

「センタロウ、お前は勉強が好きか」

「はい、好きです。でも、なぜ……」

「そうか、じゃあ、決まりだ。お前は今日から我が家のスクールボーイだ」

住み込みのボーイをしながら学校に通う少年をそう呼んだ。当時のホノルルでは、あちこちの家庭にスクールボーイがいた。

「こりゃあ、話が早いな」

ダニエルが笑いながら言った。

赤ら顔のウィルに引き渡されて、センタロウとなった仙之助の新しい生活が始まった。

平素より『ジャパネスク 富士屋ホテル物語』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

本連載は山口由美さんの新しいホームページへ移行されましたので、お知らせいたします。

これまでの連載も全てお読みいただけます。