- 2022年05月01日更新

仙之助編 七の十

パン、パン、パン、パン。

仙之助は、乾いた銃声で目が覚めた。

日が昇ってまもなくの頃だった。

マッコウクジラを解体し、鉄鍋で煮溶かし鯨油にする作業は一週間余り続いた。過酷な労働がようやく終わり、乗組員たちが「 Big Cleanup 」と呼ぶ大掃除が行われたのが前日のことだった。デッキブラシを使って、鯨の血と脂でヌメヌメとした甲板を洗い、元の状態に戻す。この作業もまた重労働だった。

仙之助は、疲れ果てて倒れ込むように床についた。

覚醒して、確かに銃声を聞いているのだが、疲労の残った体が動かない。

こんな朝早く、また次の鯨を仕留めたのだろうか。

眠さをこらえて起き上がり、朝陽の差し込む甲板に出た。

パン、パン、パン、パン。

ジョーイが空に向かって空砲を撃っていた。

操舵手たちがマストに旗をあげている。

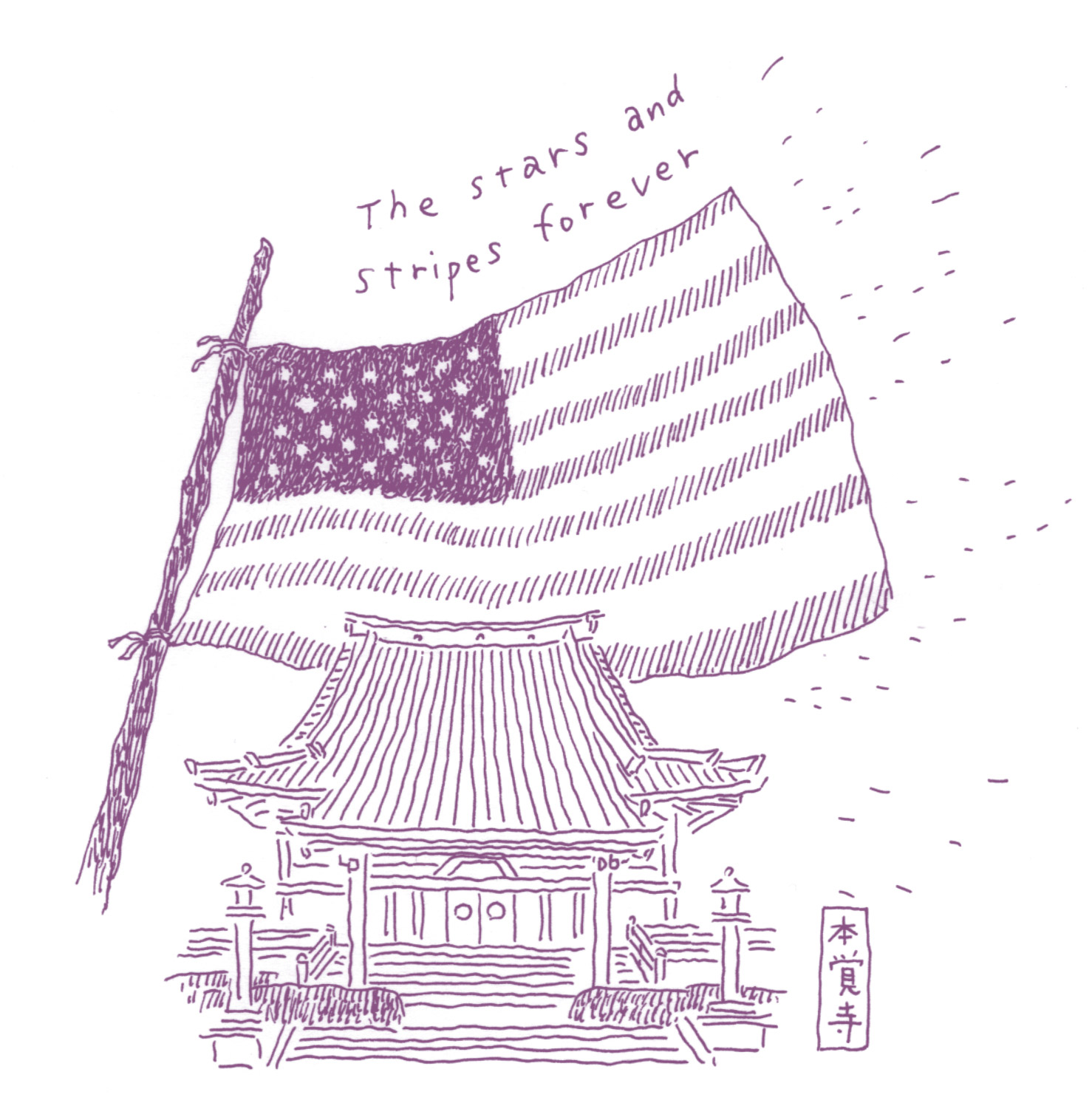

赤と白のストライプに青地の星がついた旗は外国人居留地で見覚えがあった。

「七月四日だ」

船長のダニエルが、仙之助に誇らしげに言う。

「七月四日……」

「そうだ。独立記念日(Independence day )だ。どんな日かわかるか」

銃声は、記念日の祝砲だった。

「はい、アメリカの国が誕生した日です。七月四日は、横浜が港を開いた日でもあります」

仙之助も誇らしげに言った。

「そうか、それは知らなかった」

「ヴァン・リードさんは、その日に横浜に上陸して、この旗……Stas and……」

「星条旗(The Stars and Stripes )か」

「はい、それを横浜の空にあげたと聞いています」

「そんな因縁があったのか。横浜は我が国にとって特別な港だな」

仙之助は、ユージン・ヴァン・リードから聞いた話を思い出していた。

一八五九年の七月四日、横浜の本覚寺の墓に立つ大木の枝に掲げたのと同じ旗が、オホーツク海を航行する捕鯨船のマストに翻っている。

樽職人が金色に光る楽器を取り出して演奏を始めた。

威勢の良い行進曲で、それもまた外国人居留地で聞き覚えがあった。彼らの祝祭日の決め事が、仙之助にとっては横浜を思い出させる。それが何とも不思議だった。

キッチンからは美味しそうな肉の焼ける匂いがしてきた。固いビスケットばかりの食事に辟易していた仙之助は、唾を飲み込んだ。