- 2019年02月04日更新

仙之助編十の一から十二の十二まで

仙之助編十の一

一八六七年秋、山口仙之助がハワイのホノルルで、仙太郎と名乗り、新たな生活を始めていた頃、日本は大きな時代の変革を迎えていた。

一八六七(慶応三)年十一月九日(旧暦の十月十四日)、京都二条城にて、江戸幕府第十五代将軍・徳川慶喜は、政権返還を明治天皇に奏上した。大政奉還である。

およそ二百六十年続いた徳川幕府は幕を閉じたことになる。

徳川慶喜が大政奉還を決意したのは、イギリスが支援する薩摩藩と長州藩、フランスが支援する幕府との間で武力衝突の危険が迫っていたからだった。一八六五年にアメリカの南北戦争が終結し、武器の新しい市場として、混迷する日本が注目されていた。イギリスとフランスの真意が日本の植民地化であることは明らかだった。将軍自らが幕府を解体することによって、内戦を回避し、平和的に事態を解決しようとしたのである。

徳川慶喜には思惑があった。朝廷がいきなり政治の実務を担えるはずはなく、大政奉還は名目だけで終わり、その後も政治の実権は変わらないと考えていたのである。

当初は思惑通り、旧幕府に実務が委任され、慶喜が政治を主導した。一時の平和が訪れ、しばらくは大政奉還前と変わらない状況が続いた。

次なる変革は一八六八年一月三日、旧暦の慶応三年十二月九日、京都御所のご学問所で明治天皇が発した「王政復古の大号令」だった。岩倉具視たち倒幕派の公家と尾張藩、越前藩、土佐藩、薩摩藩によるクーデターである。慶喜と旧幕府を排するのみならず、旧来の朝廷も解体し、明治新政府の樹立を宣言したのである。

新政府から排除され、大阪に退いた慶喜だったが、将軍を退位してもなお、影響力を行使しようとした。そのひとつが大阪城で欧米六ヶ国の公使と会談し、幕府の外交権の保持を認めさせたことである。やがて幕府軍と薩摩藩など新政府軍との緊張が高まり、京都鳥羽伏見の小枝橋のたもとで、新政府軍の砲声から戦いが始まった。一八六八年一月二七日、旧暦の慶応四年一月三日のことだ。戊辰戦争の契機となった鳥羽伏見の戦いである。

揺れ動く時代のなか、ハワイ王国から総領事を任命されたユージン・ヴァン・リードは日本人移民の計画実現に向けて奔走していた。

そのために進められたのが、幕府とハワイ王国との修好通商条約の締結である。

外国奉行との交渉が始まったのは一八六七年六月。九月には合意に至り、条約の前段階として日布臨時親善協定が結ばれた。

翌一八六八年一月、ヴァン・リードはハワイ王国から正式に条約調印のための全権公使を委任される。ところが、思わぬ横やりが入った。「日本在留の商人」を全権公使にするのはまかり成らぬという幕府からの命である。新たな全権公使に委任されたのは、日布臨時親善協定の締結時にも名を連ねた米国公使のヴァン・ボルケンバーグだった。

戊辰戦争が始まり、幕府との条約が締結されることはなかった。だが、ヴァン・リードは条約締結を待たずして移民の募集に動き始めていた。そして、幕府も日布臨時親善協定をよりどころに彼らの渡航を許可し、旅券の発行を認めたのだった。

仙之助編十の二

ハワイ行きの移民は「天竺行き」「唐行き」と称して募集された。

天竺とは、古来中国や日本で用いられたインドの名称である。唐とは、中国のことだが、遠い異国を意味してもいた。見たこともない遠い異国のイメージが重ねられたのだろう。

ヴァン・リードから移民の斡旋を請け負ったのは横浜在住の木村庄平という男で、実際に人集めをしたのは、その配下で木賃宿を営む太田屋半兵衛だった。

募集に応じたのは、江戸と横浜の出身者がほとんどだった。

サトウキビ農園での労働者の募集であったのに、農業の経験者は数えるほどで、職業は、左官と瀬戸物焼きが最も多く、次いで料理人と植木屋、さらに青もの屋と生糸師(生糸を撚る仕事)、桶屋、煙草切り、紺屋(染め物屋)、鍛冶屋、魚屋、こんにゃく屋、酒造り、印刷屋、棒屋(鋤や鍬の柄をすげる仕事)、宿屋など多岐にわたった。年齢はほとんどが二十代、次いで三十代、少年の面影を残す十代も少なからずいた。血気盛んで酒と賭博が好きな遊び人が多かった。ほとんどが独身だったが、妻帯者が五人いて、その妻たちだけが女性だった。

彼らのなかで唯一、ヴァン・リードが直接、声をかけたのが、神風楼で働いていた牧野富三郎である。仙之助の手ほどきで、多少英語の素養があったのを買われて、移民頭の総代に任じられた。

「I think so(そうですね)」ばかり連発し、「アイテキソー」と呼ばれた富三郎の英語力は、いささかあやしいものだったが、気骨と度量のある人物でリーダーにはふさわしかった。彼を心丈夫にさせたのは、ハワイに到着すれば、仙之助がいる安心感だった。

一八六八年の春、山口粂蔵のもとに捕鯨船の船長が一通の手紙を持ってあらわれた。

前年の秋、ホノルルからジャパングラウンドに向けて出航する捕鯨船に仙之助が託した手紙だった。長い航海を経て、奇跡的に富三郎の旅立ち前に届けられたのである。宛名は粂蔵だったが、書かれていた内容は富三郎への伝言だった。

「ホノルルのフォート街にあるウィルバー・ダイヤモンドという男の家で働きながら、学校に通っている。お前たちの到着を待っている」と簡潔に記されていた。

富三郎は住所の書かれた手紙をお守りのように懐に入れた。

応募者は四百人余りいたが、医師による健康診断でふるいにかけられた。合格した者だけが渡航を許されたのだが、実際は不合格者も紛れ込んでいたし、船に乗り込んでから嫌になったり、怖くなったりして止めた者も少なからずいた。

仙之助の手紙が届いたのと同じ、一八六八年の春、幕府から渡航許可がおりた。出稼ぎ移民として許可がおりたのは三百五十人、旅券が発給されたのは百八十人。そのうち実際に海を渡ったのは百五十三人だった。

移民たちには、斡旋人の木村庄平が準備した揃いの旅支度が支給された。

四角の中に「木」の文字が背中に染め抜かれた印半纏に紺の股引き、豆絞りの三尺帯である。チョンマゲ頭に江戸時代の旅姿の定番である三度笠を被った。ほとんどの者が手荷物らしいものもない、着の身着のままの旅立ちだった。

その先頭にいささか緊張気味の表情をした牧野富三郎が立っていた。

仙之助編十の三

一八六八年五月五日、移民たちを乗せる船を探していたヴァン・リードが、ようやく八九〇〇ドルで三本マストの帆船を借り受ける算段をつけた。幕府から百八十人分の旅券を入手した翌日のことである。

サイオト号という、アメリカで建造された英国籍の船だった。聞き慣れない名前は、オハイオ州とケンタッキー州の間を流れる川の名称に由来している。

当時、横浜とホノルルとの間に郵便汽船の定期航路はなく、サンフランシスコを経由して大廻りするか、捕鯨船に便乗するか、商船を貸し切るしか方法はなかった。

その二日前、すなわち五月三日、旧暦の慶応四年四月十一日に江戸城が西郷隆盛と勝海舟の会見によって無血開城していた。

新政府による支配が刻々と横浜に迫っていた。

神奈川奉行所はすでに新政府による神奈川裁判所となっていたが、副総督として肥前佐賀藩の鍋島直大が着任したのが三日後の五月八日だった。これにより名実ともに横浜は新政府の支配下となったのである。翌日には総督の東久世通禧が着任、参与兼外国事務局判事には寺島宗則が就任した。

この寺島と面識があったことがヴァン・リードにとって、唯一の救いだったが、幕府との交渉が水の泡となった彼の立場は不利だった。

政権を獲得した新政府は、幕府が諸外国と結んだ外交関係を維持し、条約を遵守すると宣言していた。だが、問題はハワイとの条約が締結に至らなかったことだった。さらに条約交渉の際、全権公使として幕府から認められなかったヴァン・リードのことは、何の権限もない民間人とみなされて新政府は相手にしなかったのである。

斡旋人の半兵衛が営む太田屋に集められた移民たちが乗船を開始したのは、船の借り受けが決まった翌日、五月六日だった。いち早く彼らを乗船させたのは、治外法権のある英国船籍の船に移民を留めおくことで既成事実を作り、新政府が許可せざるを得ない状況に追い込む作戦であった。

次なる戦略として、ヴァン・リードは幕府から受領した旅券を新政府に返却した。あえて旅券を相手に渡すことで、渡航が許可されたものであることを示そうとしたのである。

ヴァン・リードは、以下の三項目を神奈川裁判所につきつけた。

一.ハワイに移民を送ることは旧幕府が許可したことであるから、政権が変わっても、これを遵守することは国際法上の公約であること。

二.ついては、旧幕府が発給した百八十人分の旅券に代わる許可証を発行すること。

三.もし二点とも認めないのであれば、それによって生ずる損害を補償すること。

新政府は、拒否の一点張りだった。

最初の二点は、旧幕府との関係に限り有効なことであって、認めることはできない。従って、新政府に責任はないから補償にも応じない。それが彼らの言い分だった。

一応の理由はつけなければと持ち出したのが、ハワイとの条約が締結されていないことだった。条約国をさしおいて、最初の移民を送ることはできないと主張した。

仙之助編十の四

横浜には、よからぬ噂が立ち始めていた。

「日本人が奴隷として売られるらしいぞ」

「天竺に連れていかれて生き血を吸われるそうだ」

「女子どももいるらしいぞ、かわいそうに」

人々は港に係留されたサイオト号を見て、寄ると触るとささやきあった。

交渉がこじれたのは、条約の締結がなかったこと以上に、新政府の役人たちが一介の商人であるヴァン・リードを多分に胡散臭く思っていたからだ。そうしたことが役所からそれとなく伝わり巷の噂になったのだろう。

噂は山口粂蔵の耳にも入ったが、ヴァン・リードの手引きで捕鯨船に乗った仙之助が無事、ハワイに到着して元気に暮らしているという手紙を読んでいたから気にとめなかった。

出発する気配のないサイオト号にもよからぬ噂だけが流れてきた。

横浜の警備に着任した肥前佐賀藩が移民の船出に反対して差し止めにやってくるというものだった。船内の移民たちは敏感になり、風の音や岸壁を打つ波の音がするたび、役人の襲撃ではないかと恐れおののいた。

諦める気配のないヴァン・リードに新政府は、条件付きの返事をよこしてきた。出稼ぎ移民を間違いなく帰国させること、それを各国公使が保証して一筆入れるのであれば許可しようと言うのだ。公使の保証など取り付けられるはずがないと踏んでの回答だった。

ヴァン・リードは、英国公使のハリー・パークスが好意を見せてきたことに、なんとかなるだろうと高をくくった。そして要求に応じる意志があると回答した。

だが、案の定、公使の保証をとりつけられないまま、新政府の許可証を催促するヴァン・リードに役人たちは無視を決め込んだ。

サイオト号のレーガン船長からも催促が続いていた。

五月十六日、移民たちが乗船して十日間が過ぎていた。

今さらのように、幕府から発給された旅券を新政府に渡してしまったことが悔やまれた。前政権のものとはいえ、なぜそのまま手元においておかなかったのか。

万策尽き、窮地に立ったヴァン・リードはついに意を決した。

旅券がないまま、サイオト号をハワイに向けて出港させることにしたのだ。

ヴァン・リードは、外国事務局判事の寺島に最後通牒を送った。

旧幕府の許可した既得権を認めないのは、国際法上の不法行為であると、新政府の責任を追及し、誠意を促すと共に、出港は英国船の権限であるから、自分に責任はないと付け加えた。責任回避をしながらも、渡航許可がおりることを諦めてはいなかった。

ヴァン・リードからの報告を受け、サイオト号のレーガン船長は、税関に出港許可を申請し、その許可証を英国大使館に提示した。これでいつでも出発できる。

航海中の揺れを防ぐため、船底に砂が積み込まれ、食糧と水の補給も終わった。

準備万端整い、ヴァン・リードは寺島からの返事を待っていた。

仙之助編十の五

一八六八年五月十七日の朝が明けた。

サイオト号のマストには、青い枠が白地を囲んだ旗、二十四時間以内に出港することを意味するP旗が掲げられていた。

朝になっても神奈川裁判所外国事務局判事の寺島からの返事は届かなかった。

ヴァン・リードは、出港する覚悟を決めた。

サイオト号に乗船し、移民たちにこれまでの交渉の経緯を話し、下船したい者は好きにするようにと伝えた。待ちぼうけをくらった十日の間に下船した者はいたが、出港の当日に下船する者は誰もいなかった。

午後二時、ついにサイオト号は碇を上げた。

桟橋ではヴァン・リードが一人、大きく手を振っていた。

「タッシャテオレヨ」

甲板では、それに応えて牧野富三郎が同じように大きく手を振った。

仙之助が捕鯨船クレマチス号で出発してから、およそ一年がたとうとしていた。

富三郎は、送迎の宴での仙之助を思い出していた。長いようで短い一年だった気がする。いよいよ自分も待ちに待った船出だと思うと武者震いがした。

甲板でいつまでも桟橋を見ているのは富三郎と、数少ない女たちと、ほかに何人もいなかった。揃いのお仕着せを与えられなかった彼女たちは、地味な木綿の着物姿で、さすがに感傷を覚えるのか涙ぐむ者もいた。

たいていの男たちは、むしろ浮かれていた。どこからか、鼻歌も聞こえてきた。ようやく出発できた安堵もあったのだろうが、母国への未練など持ち合わせない者が多かったのだ。貧しい育ちの次男、三男や、何らかの事情を抱えて出稼ぎを決意した者ばかりだった。

彼らが、後に「元年者」と呼ばれることになる。

五月十七日は、旧暦の慶応四年四月二十五日である。明治に改元されるのは九月八日、西暦の一八六八年十月二十八日のことだ。一連の出来事は、慶応四年になるのだが、新政府に政権が変わったことで運命を翻弄された彼らは、まさに明治という時代の夜明けに遭遇した冒険者たちだった。

富三郎は、いつまでも甲板で海を見ている男に声をかけた。

風邪を引いたとかで、出港の二日前に乗り込んできた佐久間米吉という男だった。読み書きが達者で学があった。

「米吉さん、あんたの故郷は房州だったな」

「房総沖を通るのは夜半になりますかね。いやあ、無事に出港できて良かった。あの異人さんはずっと幕府と交渉しなさっていたのに、間際になって横浜に官軍がやってくるとはね。出港が差し止められるという噂には、ずいぶんやきもきしましたよ」

サイオト号は、初夏の日差しを浴びて、江戸湾を滑るように航行した。観音崎を過ぎると外洋に出たが、まだ海は穏やかで、最初の夜は静かに更けた。

仙之助編十の六

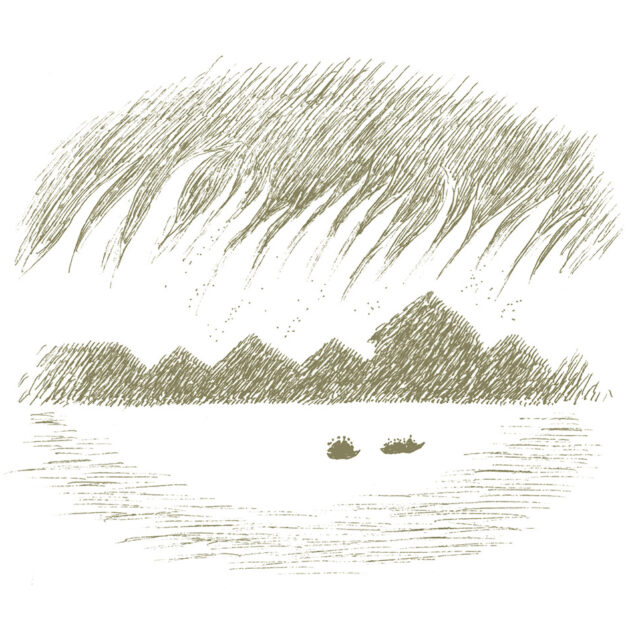

サイオト号は、横浜を出港した翌日から嵐に遭遇した。

強い風が吹き、雨が降り始めた。波も次第に高くなっていく。

小さな船体は木の葉のように揺れた。

嵐は三昼夜続いた。移民たちはみな船酔いに苦しめられ、青い顔をして船内の蚕棚のベッドで寝ていた。船に慣れた中国人のコックは、時化の間もバケツの底を叩いて食事の時間を知らせたが、誰一人として食事に出向く者はいなかった。

五人の女たちのうち、二人が妊婦で、さらに一人は臨月だった。

彼女たちが一番つらそうだった。大きな腹を抱えて、死人のようにのびていた。

薄暗い船内には、神仏に祈る声と、苦しみもだえる唸り声とが響いた。

出港四日目の朝、ようやく雨が止んだ。まだ風は残っていたが、雲が途切れて青空が見えた。一人、また一人、ほっとしたような表情で船室から甲板に出てきた。

翌五月二十二日は、程よい順風が吹く晴天に恵まれた。

旧暦では慶応四年、閏四月の朔日だった。月の満ち欠けで月を決める太陰暦では、三年に一度、一ヶ月の誤差が生じ、一年が十三ヶ月になる。慶応四年はその年にあたっていた。

「無事に嵐を乗り切れたのは、神仏のご加護があったからに違いない」

嵐の間、熱心に念仏を唱えていた吉田勝三郎、通称カツが声をあげると、そうだ、そうだ、と賛同の声があがった。

「だけど、天竺にも俺たちの神様がいるとは限らんぞ。ご加護のお礼は早々にしておこうじゃないか」

富三郎と同郷の宮崎初吉が言った。

「お礼は何をすればいいんだ」

カツが答えた。

「チョンマゲを切り落とすことにしよう。俺たちは生まれ変わって新天地に行くんだ」

思わぬ提案に、誰もが黙ってしまった。言葉をつないだのは富三郎だった。

「よし、いい案じゃないか。みんなを甲板に呼んでこい。俺たちは一蓮托生だ」

呼びかけに応じなかったのは二人だけだった。そのうちの一人は房州出身で、熱心に航海日記をしたためていた佐久間米吉だった。思慮深い男だけに、思うところがあったのだろう。

ハサミや小刀を持って集まった男たちは、二人ずつ向き合って、チョンマゲを切り落とした。長年、当たり前のように頭に載せてきた身だしなみを切り落とすのは勇気がいったが、嵐を乗り切ったことが、彼らの気持ちをひとつにしていた。

切りとったチョンマゲは海に投げた。

青い海に黒い毛髪の束がいくつも浮かんでは消えた。

誰からともなく、海に向かって手を合わせた。遠ざかっていく日本と、日本の神仏に対しての惜別の祈りだった。カツの唱える念仏の声が波と風の音にかき消されていく。

閏四月の朔日は、元年者たちにとって生涯忘れられない日となった。

仙之助編十の七

サイオト号には、移民たちの食糧として、白米二十俵、玄米五百俵、味噌醤油もたくさん積み込まれでいた。当時の船旅の常として、新鮮な野菜や魚は不足したが、航海中の食事をまかなって余りあるものだった。

みなでチョンマゲを切り落とし、神仏に祈った日を境に彼らの中に一体感が生まれ、誰からともなく、共同作業として玄米の米搗きが始まった。

臼はないので、桶に玄米を入れ、棒で突く。これまで、もっぱら博打に興じていた荒くれ男たちが、四、五人集まって、甲板でかけ声も勇ましく米を衝くことは、単調な船旅にメリハリをもたらした。

数日は穏やかな航海が続いた。

ときおり、雨が降ることもあったが、波が高くなることはなかった。嵐を予感させる風が再び吹き始めたのは、チョンマゲを切り落とした日から六日目のことだった。みなが不安になっているなか、事件はおきた。

ボボ長こと中村長吉という男が、船上では厳禁とされていた煙草を隠れて吸っていたことが発覚したのである。ボボ長は厳しく叱責され、手錠をはめられた。

翌日も空はどんより曇ったままで、朝から雨が降っていた。

風は止んだようで、波は静かだった。だが、気温は下がっていて、肌寒い。

米搗きを始めたことで、仲間意識が生まれた移民たちだったが、隠れ煙草事件の発覚で、お互いに疑心暗鬼の気分が湧き上がっていた。島影ひとつ見えない大海原が続く航海は、晴れて空も海も青ければ、それなりの爽快感があるが、曇天で空も海も鉛色にくすむと、人の気持ちも沈みがちになる。

突然、船内に怒号が響いたのは、厨房で昼飯の支度をしている時だった。

「てめえ、何をしやがる。馬鹿野郎」

声の主は、賭博好きの鉄ヤンと呼ばれる男だった。

中国人のコックが、炊事の準備で熱湯の入った鍋を運んでいたところに、鉄ヤンがたまたま鉢合わせしたものらしい。熱湯をかけられるところだったと鉄ヤンは激怒した。

最初は神妙な面持ちで、身振り手振りで謝っていたコックも、相手が殴りかかってくれば黙ってはいない。

顔面蒼白になりながら、厨房から仕事道具の出刃包丁を持ち出してきた。

慌てたのは鉄ヤンである。

「おい、なめんなよ。お前がその気なら、俺たちも覚悟がある」

身構えて、コックと対峙した。

「やれ、やれ、やっちまえ」

「そうだ、そうだ。日本人の誇りを見せてやれ」

血気盛んな男たちが集まってきて、二人の周囲を囲んで、無責任なヤジを飛ばす。

刃傷沙汰寸前の事態に船上は騒然となった。

仙之助編十の八

騒ぎを聞きつけた牧野富三郎が喧嘩の現場にやってきた。

「おい、何をやっている」

ブルブル震えながら出刃包丁を構えた中国人コックと、真っ赤な顔をして拳を振り上げた賭博好きの鉄ヤンは、まさに一触即発の状況だった。

「こんなところで喧嘩をして、怪我をしたところで何の得もないぞ。喧嘩をしたいなら、ハワイに上陸してからにしろ」

そう言って、興奮している鉄ヤンを押さえつけた。

「こいつら、俺たちを馬鹿にしてやがる」

「わかった、わかった。上陸したら、好きなだけ喧嘩すれば良い」

「タダじゃおかないからな。覚えていろよ」

中国人コックは、もともと喧嘩を売られた方だから、相手が収まれば納得して、おとなしく出刃包丁をしまい込んだ。日本語の意味はわからずとも、自分に悪態をついていることはわかるのだろう、鉄ヤンの顔をチラッと見上げて、一瞬不愉快そうな顔をして、意味のわからない言葉を吐き捨てるようにつぶやいた後、厨房に戻っていった。

一件落着してほっとした富三郎は、後ろから肩を叩かれて振り返った。

「Good Job(よくやった)」

ユージン・ヴァン・リードの配慮で乗船した医師のデイビット・リーだった。乗船前の健康診断から始まり、嵐になって以降、不慣れな船旅で体調を崩す者たちの面倒をみていた。

富三郎はつたない英語で聞いた。

「Today, How many sick(今日は、病気、何人いる)?」

「Still many(まだ、だいぶ具合の悪い者はいる)」

リー医師は、富三郎にわかるように簡単な単語でゆっくり答えた。

「Especially, Wakichi is bad(特に和吉がよくない)」

三〇代半ばの和吉は、若く血気盛んな移民たちの中では落ち着いた分別のある男で、富三郎は乗船時に世話人の役目を与えていた。だが、嵐で酷い船酔いになった後、食欲が戻らず衰弱する一方だった。

「If he cannot eat, let him drink water(もし食べられないのなら、水を飲ませなさい)」

リー医師は、今一度、念を押すようにコップで水を飲む仕草をしながら富三郎に言った。

「Wakichi, water, OK?」

「水を飲ませろということだな。OK, OK」

まもなくして、いつもより少し遅れて、昼食が用意された。

白飯と中国人コックの作る油臭い副菜をみな黙ってかき込んだ。

富三郎は、食事に集まった顔ぶれの人数を数えた。顔を出していない者が病気で伏せっている人数ということになる。その日も十数人がいない計算だった。

富三郎はふっと小さくため息をついた。

仙之助編十の九

中国人コックとの騒動の翌日には、再び隠れ煙草を吸っている者が二人見つかった。

最初に発覚したボボ長の賭博仲間だった。彼らも同じく手錠をはめられた。煙草の火の不始末は船火事に直結する。度重なる不祥事にレーガン船長は激怒した。

ときおり雨が降ることはあったが、波の静かな日が続いていた。だが、海況の穏やかさとは裏腹に連日、何か騒動がおきる。単調な毎日に移民たちの鬱憤がたまっていたのだろう。

嵐の後、チョンマゲを切り落とし神仏に祈った日の殊勝な気持ちはすっかり遠のいて、日課の米搗きにも精が出なくなっていた。

佐久間米松だけは毎日、律儀に日記をつけていた。富三郎はその記述で、航海の残り日数を勘定した。ホノルルまではおよそ三十日余りと聞かされていた。

横浜を出港して十七日目となった日、ときおり上空を海鳥が飛ぶだけだった大海原に見慣れぬ流線型の生き物が姿をあらわした。

「あれは何だ」

「クジラか」

甲板に集まってひとしきり大騒ぎになった。

レーガン船長は双眼鏡を手にして、その生き物の姿を確かめると言った。

「Dolphin(イルカ)」

リー医師も甲板に来て、盛んにその単語を連呼した。

「Oh, Dolphin」

だが、船上の日本人たちは誰もがイルカを見たことがなかった。ジョン万次郎のように漁師であれば、「Dolphin」の何たるかを理解したに違いない。だが、江戸や横浜の都市生活者ばかりの彼らには、それがわかる者は誰もいなかった。

富三郎は多少の英語がわかると思われていたから、みなは盛んに聞いた。

「異人は何だと言っていなさるのかね」

「さあて、クジラでないことはわかるんだが」

山口仙之助の手紙からクジラを英語で「Whale」と呼ぶことは学んでいた。船長たちが口にしている単語がそれでないことはわかる。

「クジラほど大きくはないな」

「魚ではないよな」

「そりゃあ、そうだ。あんなでかい魚はいねえさ」

「海の獣だな」

「あいつら、この船と競争してやがる」

サイオト号の周囲を何頭ものイルカが、ぴょんぴょんと飛び跳ねながら併走していた。騒動ばかりおこしていた荒くれ男たちが子供のような笑顔になった。

佐久間米松は、日記に「船より一丁許先に獣が沢山あらわれた」と書き付けた。

イルカたちは翌日もあらわれて、サイオト号と併走した。

仙之助編十の十

牧野富三郎は、リー医師の助言通りに毎日、竹筒に水を汲んで、船室で伏せっている和吉を見舞った。

和吉の背中を支えて口に水を含ませる。だが、一口、二口飲むと、苦しそうにむせ込んで、小さく首を振った。

「すまんなあ……」

「このまま天候が順調ならば、航海も残り十日ほど余りと船長が言っていた」

「十日か……」

和吉は、ため息まじりに天井を見上げて言った。

「あと少しだ」

「俺は……、無理かもしれんな」

「何を弱気なことを言う。みなで揃って、この世の極楽浄土に上陸しようではないか」

ハワイを「コノヨノゴクラクジョウド」と喩えたのは、ユージン・ヴァン・リードだった。富三郎も何度となく、そう聞かされていた。

「この世の極楽浄土か……」

げっそりと頬がこけ、土気色の顔色をした和吉が力なくつぶやくと、富三郎は縁起でもない喩えをしたような気がして、返す言葉に窮した。

「…………」

和吉はそのまま、何も言わずに目を閉じた。富三郎は、そっと和吉を寝かせ、背中に手を当て、呼吸していることを確かめて安堵した。

それが和吉と言葉を交わした最後になった。

翌日になると、声をかけても反応がなくなってしまった。意識があるのかないのか、目を閉じて浅い呼吸をするばかりの和吉をリー医師と富三郎、数人の仲間たちが取り囲んだ。西洋医学でも輸液が一般的でなかった時代、水分が取れなくなって衰弱した病人を助ける手立ては限られていた。まして医療設備もない船上である。

チョンマゲを切って神仏に祈った四月朔日から数えて十六日目の明け方、空が群青色から薄墨色に変わろうとする頃、ついに和吉は力尽きた。

前夜からつきっきりで和吉の脈をとり、聴診器で心音を確かめていたリー医師は、和吉の手をそっとなでて布団の中に入れると、何も言わずに首を振った。

何を意味するかはいわずもがなだったのに、富三郎たちは、しばらく現実が受け止められずにいた。重い沈黙がしばらく続いた後、和吉を兄のように慕っていた年若い一人がこらえきれずに大声で泣き出した。

「和吉あにい……、なんで逝っちまったんだよ」

悲しみの嗚咽が船内に響き渡った。

富三郎の眼にも涙が浮かんでいた。どうにも無念でならなかった。

せめてもの思いを込めて、乗船の時、皆で着ていた「木」の文字が染め抜かれた揃いの印半纏を浴衣姿で横たわった和吉の上にかけた。

仙之助編十の十一

金色の朝陽が甲板の上に降り注ぐ、美しく穏やかな朝だった。

波も静かで、程よい風が吹いている。

サイオト号はマストに風をはらみ、滑るように航行していた。

男たちは、揃いの印半纏に紺色の脚絆という旅立ちの装束を身につけて甲板に集まった。

マストに掲げる白い帆を敷いた上に寝かされた和吉にも同じ印半纏が着せられていた。旅立ちの装束が、まさかの死に装束になってしまった。誰もが乗船した時の元気だった和吉を思い出して泣いた。

白い帆布に包まれた和吉の遺体は、親しかった者たちが数人で持ち上げて、海に投げた。航海中に死んだ仲間は水葬にするのがならいだったからである。

「和吉、成仏しろよ」

「お前の分まで、天竺がどんなところか見てくるからな」

「和吉、お前のことは忘れないぞ」

海に向かってひとしきり声をかけた後、遺体を投げた方角に向かって手を合わせ、チョンマゲを切った日と同じように神仏に祈った。

残りの者たちが無事に航海を乗り切れるように。体調の優れない者たちはもちろん、元気な者たちもみな、和吉の運命を他人事とは思えなかった。

どこまでも続く大海原には島影ひとつ見えず、いつまた嵐に見舞われるかもわからない。サイオト号もろとも海の藻屑に消えてしまうことだってある。博打に明け暮れ、ちょっとしたことで喧嘩が始まるのも、そうした不安の裏返しなのかもしれなかった。

血気盛んな若者たちも神妙な表情で手をあわせていた。和吉の死で、誰もが心の奥にしまった不安がもたげてくるのを感じていた。

その時、突然、苦しそうなうめき声が聞こえてきた。

「うっ……、ああああ」

手を合わせていた者たちは、身を固くして周囲を見回した。

少し甲高い女の声だった。

崩れ落ちるようにしゃがみ込んだのは、臨月を迎えていた妊婦の小澤とみだった。

陣痛が始まったのである。

サイオト号には五人の女たちが乗船していて、いずれも夫婦者の伴侶だったが、一九歳のとみは一番若く、しっかり者だった。出港当初の嵐では、同じく身重のはると共に酷い船酔いになったが、嵐が止んでからは食欲も旺盛になり、すっかり元気を取り戻していた。

女たちの最年長、まつが心配そうにとみの背中をさする。明け方から陣痛が始まっていたらしいのだが、我慢強いとみは、和吉の臨終と弔いに言い出しあぐねていたと、夫の金太郎がおろおろしながら言う。

そこにリー医師があらわれた。和吉を看取った時の呆然とした表情が一変して、任せておけと言わんばかりの自信に満ちた笑顔で頬を紅潮させていた。

仙之助編十の十二

お産経験のあるまつが助手役になり、富三郎はリー医師の指示を必死に聞き取り、とみとまつに伝えた。夫の金太郎は、ほかの男たちと共に心配そうに船室の前で待った。

「Push, Push(いきんで、いきんで)」

「う、う、ううーん」

「Good, Good one more, push(いいぞ、いいぞ、もう一度、いきんで)」

「ううーん。うーん、ああああ」

リー医師の声と、とみのいきむ声が聞こえてくる頻度が短くなる。

しばらくの沈黙があり、次の瞬間、元気な産声が聞こえてきた。

「ほぎゃあ、おぎゃあ、ほぎゃあ、おぎゃあ」

「Good Job, Healthy boy(よくやった。元気な男の子だよ)」

リー医師は、赤ん坊の体を丁寧にぬぐい、裸の下半身をとみに見せた。

「男の子……」

「Yes, boy」

リー医師がにっこり笑うと、とみも安心して笑顔を見せた。

そして、赤ん坊を白い布でくるむと、とみに抱かせた。和吉の遺体を包んだのと同じマストの帆布だった。サイオト号の船上では布と言えば、余分の帆布しかなかったのである。

「ほぎゃあ、ほぎゃあ」

産声を聞いた男たちが歓声を上げていた。

「でかしたぞ」

「めでたい、めでたい」

まつは赤ん坊を抱いて船室から出て来ると、父親の金太郎に抱かせた。

相好を崩す金太郎を仲間たちが取り囲む。

とりわけ安堵したのが富三郎だった。

長年憧れ、待ち焦がれた旅立ちだったが、旅慣れない者たちを集めたことが正しかったのか、もちろんその采配をしたのはユージン・ヴァン・リードではあったが、和吉の死に直面し、富三郎は自責の念にかられていた。

赤ん坊の産声は、そうした思いをすべて吹き飛ばしてくれた。

ひとつの命が消えた日に、もうひとつの命が生まれる。何という運命の航海だろう。

金太郎は、富三郎に名付け親になってほしいと頼んできた。

「洋太郎はどうだ。太平洋の真ん中で生まれた子だからな」

「太平洋の洋……」

「そうだ」

「良い名前をありがとうございます」

最初のハワイ移民を両親に持ち、ハワイ近くの太平洋上で生まれた洋太郎は、後に最初の日系二世と呼ばれることになる。

仙之助編十一の一

夜明けは鳥のさえずりで始まる。

仙之助がスクールボーイとして住み込みで働くことになったウィルこと、ウィルバー・ダイヤモンドの家は、ホノルルのフォート通りにあった。

街中ではあるが、港からは海の風が、背後にそびえる山並みからは山の風が吹き抜ける。山の風は馥郁とした花と緑の香りがした。早朝、その風と共に鳥がやってくる。

仙之助は、たいてい鳥のさえずりと共に眼を覚ます。

朝一番の仕事はモーニングティーを準備することだった。お湯を湧かして、紅茶を入れる。ウィルが故郷のスコットランドから持ってきたというバラの花模様の茶器は、屈強な彼の容貌におよそ似合わなかったが、母親が持たせてくれたものだそうで、とても大切にしていた。それを聞いてから、仙之助もことさら丁寧に扱うようになった。

「おはようございます」

トレイに茶器を載せて、寝室をノックする。

「おはよう。入りなさい」

ウィルはすでに身支度を調えていた。こんな朝は、たいてい馬の遠乗りに出かける。彼はユージン・ヴァン・リードと同じく、ハワイ王朝の政府高官にコネクションを持ち、彼らのつてで有利な商売をする個人の商人だった。同じフォート通りに小さな事務所を構えていて、事務員がひとりいる。急ぎの仕事がない時は、よく朝から馬の遠乗りに出かけた。

「すぐに朝食を用意しましょうか」

「そうだな。大丈夫か」

「はい。卵料理はいかがしますか」

「ベーコンはあったか」

「あります」

「ターンオーバー(両面焼き)のベーコンエッグを頼む」

「はい、かしこまりました」

家には専任のコックがいたが、好奇心旺盛で器用な仙之助は、キッチンに出入りするうち、簡単な料理は覚えてしまった。この頃では、朝食はもっぱら仙之助の担当になっている。朝早い遠乗りには、朝食を食べずに出かけていたウィルも上機嫌だった。

フライパンに油を引いて卵を割り入れ、塩胡椒をしてベーコンを添える。良い匂いが立ち上がって、鼻をくすぐる。買い置きのパンを切ってトーストにして、バターを用意する。

食堂でウィルが食事をとっている間に、寝室に入ってベッドのシーツを取り替え、掃除をする。洗濯屋が仕上げた糊のきいた白いシーツをベッドにきっちりと敷く。ベッドメイキングは、この家に来てから覚えた。食事の給仕は、捕鯨船でも担当していたので慣れたものだ。ひとしきり仕事を終えると、学校に行く。夕方に学校が終わってからも仕事はあった。夕食の給仕が終わるまでが勤務時間だった。家に人を招いた夜は遅くなることもあったが、仙之助は苦に思ったことはなかった。

仙之助編十一の二

常夏の島にも季節はあった。

周辺の海にクジラが回遊してくるのは冬で、朝晩は少し肌寒く、雨が多くなる。捕鯨船の出入りが多い季節でもあった。

クジラの季節が終わると夏の到来である。

日中の日差しは年中強いが、肌を刺すような太陽のきらめきは夏ならではだ。夜明けの時間が少しずつ早くなり、日暮れの時間が少しずつ遅くなる。

横浜を発って一年が過ぎようとしていた。

オホーツク海で過ごした夏が仙之助には遠い昔に感じられる。

横浜を発つときに着ていたシャツは、生地がすっかりへたって、ボタンが弾けそうに窮屈になった。大柄な欧米人やハワイアンに比較すると、今もなお仙之助は小柄で華奢だったが、背丈も体格もひとまわり大きくなってたくましくなった。

学校で読み書きをきちんと習ったことで、仙之助の語彙は格段に豊富になり、込み入った話も流暢に話せるようになっていた。

捕鯨船がクジラを追いかけて北に行ってしまうと港に出入りするのはもっぱら商船になる。ウィルが息せき切って帰宅したのは、横浜からの商船が入港した日のことだった。

「センタロウ、ユージンから手紙が来たぞ」

手渡されたのは、短い走り書きの手紙だった。

「親愛なるウィルとセンタロウへ。日本人を乗せた船がもうじき横浜を出航する。いくつか問題はあるが、まもなく解決するだろう。船の名前はサイオト号、一行のリーダーはジンプウロウのトミザブローに任せた。ユージン・ヴァン・リード」

出港の準備をしている時、一足先にホノルルに向かう商船を見つけて、慌てて手紙を託したのだろう。郵便汽船の定期航路がない横浜とホノルルの間の通信は、こうして行き来する船に託すしか方法はなかった。

いくつかの問題というのが気になるが、解決の目処がたったからこそ、この手紙を書いたに違いない。別れの宴での富三郎の笑顔が思い出される。

「サイオト号……、サイオト号……」

聞き慣れない、不思議な響きの船の名前を仙之助は、記憶に刻み込ませるように何度もつぶやいた。

その晩の夕食はステーキ・パイだった。

牛肉のステーキとグレイビー(肉汁)を煮込んでパイで包んだスコットランドの料理で、ウィルの好物だった。よく炒めたタマネギを入れるのは彼の母親直伝のレシピだという。ハワイアンの血を引くコックの得意料理でもあった。さほど上等の肉でなくても、安定した味に仕上がるのもこの料理が好まれる理由らしい。

切り分けて、ティーセットとおそろいのバラの花模様の皿でサービスする。

美味しそうに頬張るウィルの笑顔を見ると、仙之助もうれしくなる。

仙之助編十一の三

ユージン・ヴァン・リードの手紙を受け取った日から、仙之助は仕事と学校の合間をみては足繁く港に出かけるようになった。

富三郎と日本人移民を乗せたサイオト号をいち早く出迎えるためだった。

よく晴れた朝、いつものように馬の遠乗りに出かけるウィルに早めの朝食を用意して、手早く家の仕事を終えた仙之助は、埠頭にやって来た。

すると、その日は先客がいた。

埠頭におかれた大きな酒樽の上に座って大柄なハワイアンの男性が釣り糸を垂れている。

仙之助は彼がハワイアンであることを察して挨拶をした。

「アローハ」

ラニの家で覚えた言葉だった。学校やウィルとの会話ではハワイ語を使うことはないが、母親がハワイアンだというコックは時々ハワイ語を教えてくれる。

釣りをしていた男性は少し驚いたように仙之助の顔を見て、挨拶を返した。

「アローハ」

続いてハワイ語で何か問いかけられたが、仙之助は意味がわからずぽかんとしていた。

しばらくして、会話は英語に切り替わった。

「英語ならばわかるか」

「はい」

「ハワイ語の挨拶は誰に教わったのか」

「捕鯨船で一緒に働いていた同僚のラニから教わりました」

「お前も捕鯨船で働いていたのか」

「はい」

「お前はどこの出身だ」

「日本です。横浜から捕鯨船に乗りました」

「日本?」

驚いたように男性は聞き返した。

「お前は日本人なのか」

「はい」

「私は日本人に会うのは初めてだ。名前は何という」

仙之助は、久しぶりに自分が密航者であることを思い出して、慎重に答えた。

「センタロウです」

「セン……タロウ。そうか。私はロトだ。お前に会えて光栄だ」

「ロト、私もあなたに会えて光栄です。今は教会の学校に通いながら、フォート街のイギリス人の家でスクールボーイをしています」

そこまで話して、仙之助は聞かれてもいないのに初対面の人に自分の素性を話しすぎたと少し後悔した。

仙之助編十一の四

ロトと名乗るハワイアンは、仙之助が語る素性にはたいして興味を示さずに、別の質問を投げかけてきた。

「センタロウ……、釣りは得意か?」

「えっ、いや、あまり……」

「お前は漁師ではないのか」

「は、はい」

正直に答えた後で仙之助は次の言葉に窮してしまった。

当時、ハワイにやって来る日本人と言えば、漂流した漁師と相場が決まっていた。あやしい密航者であることを吐露してしまったと慌てた。

「捕鯨船に乗っていたと言ったな」

「はい」

仙之助は、次に何を問いただされるのか不安になった。

「そうか、お前は漁師ではなくて、鯨捕り(Whaler)だったな。鯨を相手にしていたら、ちっぽけな魚なんかつまらんよな」

そう言って豪快に笑った。

「そんなことはありません。それに私は船室係(Cabin boy)でしたから」

「てっきり勇敢な操舵手(Boatsteerers)かと思ったぞ」

ロトは、銛を鯨に打ち込む動作を真似て、今一度笑った。

「鯨を捕獲した後、解体して鯨油にする作業は私もやりました。捕鯨船の仕事に詳しいのですね。捕鯨船に乗っていらしたのですか」

ロトは一瞬、驚いたような表情をして、ことさらに大きな声で豪快に笑った。

「ハッハッハ。こりゃあいい。この私が操舵手(Boatsteerers)か。そんな人生があってもよかったかもしれないな」

仙之助は戸惑ったような表情で言った。

「失礼なことを申し上げたようで、すみません」

「捕鯨船に乗ったことはないが、客船に乗って異国に行ったことはあるぞ」

「どこに行かれたのですか」

「イギリスとアメリカ、ほかにもいろいろな国に行ったな。異国を旅すると、感動することもあれば、不愉快なこともある。だが、自分の国にいるだけではわからないことを学ぶことができる」

「私もそう思います。新しい世界を知る喜びは何ものにもかえられません」

仙之助は頬を紅潮させて意気揚々と答えた後、ふと我にかえった。

この人物は何者なのだろう。

捕鯨船や商船に雇われるのでなく、客船で異国に行くなんて、よほどの金持ちか高貴な身分の者に違いない。だが、目の前にいるロトはシャツとズボンの軽装で、朝からのんびり釣り糸を垂れている。

仙之助編十一の五

ホノルルの埠頭には、毎日たくさんの船が入港したが、日本人移民を乗せたというサイオト号はなかなか姿をあらわさなかった。

仙之助は少しでも時間あれば、埠頭にやってきて水平線の彼方を見つめていた。

ある日の早朝、またロトと名乗るハワイアンに会った。

最初に会った時と同じように大きな酒樽の上に座って釣り糸を垂れていた。

「おう、センタロウ、アローハ」

「アローハ、ロト」

そう答えたものの、高貴な人であればミスターと敬称をつけて呼ばなければならないのではと仙之助は考えた。

「ファミリーネームは何とおっしゃるのですか」

「知りたいのか」

「いや、あの……、客船で異国に行かれるような方であれば、敬意を表してお呼びした方がいいかと思って」

「ほほう、捕鯨船に乗っていたのかと聞いたかと思えば面白い奴だな。こうして釣りのついでに世間話をする間柄であれば、ロトでよかろう。なあ、センタロウ」

そうした受け答えにも威厳があって、仙之助は戸惑った。

「はい……」

少しの間があって、ロトはぽつりと言った。

「カプイワだ」

「カプイワ……」

「さよう。ロト・カプイワ。……またの名をカメハメハ五世」

「えっ、まさか」

仙之助は直立不動のまま、固まってしまった。きさくに話をするその人がハワイ王国の第五代国王、カメハメハ五世だというのだ。

高貴な人ではないかと推測していたが、王様だとは思わなかった。

ロトは、初代国王のカメハメハ一世の娘、キナウの長男としてホノルルに生まれた。

カメハメハ一世の後継者、二世となったのは長男のリホリホで、次いでリホリホの弟、カウイケアオウリが三世となった。三世は子供がなかったため、キナウの次男、アレクサンダー・リホリホがその養子となり、四世となった。長男のロトは、アレクサンダー・リホリホの兄になるが、弟が早くに亡くなったため、五世として即位したのだった。

カメハメハ一世の即位が一七九五年、カメハメハ五世の即位が一八六三年。わずか六八年の間に五人の王が即位したことになる。代々の王が短命で、必ずしも親から子への継承ではなかったからだ。

かつて太平洋に浮かぶ絶海の孤島は楽園だった。だが、ハオレ(白人)の来訪によって病気やアルコールが持ち込まれ、多くのハワイアンが若くして命を失った。それは王たちも例外ではなかったのである。

仙之助編十一の六

後にカメハメハ五世となるロトは、カメハメハ四世となる弟のアレクサンダー・リホリホと共に幼少期から欧米各国を歴訪した。そのひとつがハワイに強い影響力をおよぼしていたアメリカ合衆国だった。だが、南北戦争以前のアメリカは人種差別が甚だしく、兄弟も有色人種として侮蔑的な扱いを受けた。一方のイギリスでは国賓の王として手厚い歓待を受けた。その原体験からロトは即位後、親英主義に傾いていく。

ハワイのキリスト教化が始まるのはカメハメハ二世の時代である。宣教師たちはハワイの伝統的文化を否定した。その影響を受けた二世はフラを禁止する。

カメハメハ三世の時代になると、ハオレ(白人)が政治に進出するようになる。土地制度改革が行われたのもこの頃のことだ。もともとハワイには土地所有の概念はなく、いくつかの部族ごとのアフプアア(共同生活区域)の中で自給自足的経済が営まれていた。カメハメハ三世のもとで行われた土地改革によって、土地を財産とみなす西欧的な土地私有の概念がハワイに導入されたのだった。

当初、土地はカメハメハ王と族長たちに分配されたが、やがて外国人にも所有が認められるようになった。すると、瞬く間に多くの土地が外国人の所有となり、サトウキビなどのプランテーション(大規模農園)が生まれる基盤となった。

ユージン・ヴァン・リードをハワイ王国の総領事に任命した外務大臣のワイリーは、首相を任命されていたカメハメハ四世の治世から政治に強い影響力を持っていた。日本人移民を募集することは、カウアイ島にサトウキビのプランテーションを所有していたワイリーの発案であったが、統治者であるカメハメハ五世によって命じられたことになる。

「センタロウ、お前は、なぜ早朝から埠頭に来るのか」

ロトは仙之助に問いかけた。

密航者の身分で、王と言われた人物に何を言えばいいのかわからなかった。罪人として捕えられてしまうのだろうか。仙之助はうつむいて、心臓の鼓動が早くなるのを感じていた。

「日本からやってくる仲間を待っているのか」

「…………」

図星を指されて、ますます仙之助は困惑した。

「もうじき日本人を乗せた船がやってくる。外務大臣のワイリーに日本人移民の募集をさせたのは私の命だ。だがな、正直なところ、日本人がどのような民族かわからなかったから、ワイリーの提案は半信半疑だった。お前は私が会った初めての日本人だ。お前の人となりはわからないが、アローハと挨拶されて好感を持った」

「…………」

「ハオレは私にアローハと挨拶はせぬからな……うれしかったぞ」

「カメハメハ五世……陛下(His Majesty)……」

「慣れぬ呼び方などしないでよろしい。ここではロトでいい」

「はい」

仙之助編十一の七

ロトは、カメハメハ五世の威厳を持って居住まいをただすと、仙之助に問いかけた。

「日本は美しい国か」

唐突な問いかけに、仙之助は少し言葉につまった。

開港地の横浜にやって来てから、ずっと海の彼方の異国に行くことばかりを考えていた。江戸、浅草の漢学塾で学んでいた頃も、日々の学問や英語の習得にばかり夢中になっていた。当時の庶民の憧れであったお伊勢参りもしたことがない。自分の国が美しいかどうかなど、考えたこともなかった。

美しさに感動するという体験をしたのは、捕鯨船に乗ってからだ。船上の暮らしは厳しいものだったが、時々、とてつもなく美しい風景に遭遇した。

仙之助が考え込んでいると、ロトは言った。

「ハワイは美しい王国だ」

「私もそう思います」

「そうか。だが、お前は、ホノルルしか知らないのではないか」

「捕鯨船がホノルルに入港する前に、緑豊かな美しい島の沖合を通りました。ええと……、ナパリという海岸のある……」

「カウアイ島だな」

「切り立った緑の崖が、この世のものとも思えぬ美しさでした。そう、Heaven(極楽)のような」

「ほお、ハワイはHeaven(極楽)か?」

「ハワイに来る前から、そのように聞いておりました。ナパリ海岸を見た時に、その言葉は真実だと思いました」

「お前は、誰からそのようなことを聞いたのだ」

また、自らの素性に関わるようなことをうっかり言ってしまったと仙之助は焦った。

「横浜の外国人商人です」

「その商人は、ハワイに来たことがあったのだな」

「は、はい。おそらく」

「そうか。センタロウ、日本にも美しい風景があろう」

「ええと……、美しい山があります」

「フジヤマか」

「よくご存じですね」

「フジヤマは有名ではないか。ハワイに寄港する船乗りで、日本に行ったことがある者は、誰もがフジヤマの美しさを絶賛する」

相模や江戸にいれば、よく晴れた日には、遠くに富士山を望むことができた。かつては、ことさらに意識することはなかったが、横浜を出港して、江戸湾から最後に富士山を見た時、郷愁めいた感情が呼び起こされたことを仙之助は思い出した。

仙之助編十一の八

「弟もフジヤマに憧れておったぞ」

ロトは優しげな笑顔で言った。

「弟……とは」

「アレクサンダー・リホリホ。先の王、カメハメハ四世だ。弟は日本に行くはずだった」

「ハワイの王様が日本にいらっしゃる……、そんな計画があったのですか」

「日本からShogunate(幕府)の使節団がアメリカに行く途中、ホノルルに寄港して、カメハメハ四世と謁見したのだ」

一八六〇(万延元)年、江戸幕府が日米修好通商条約批准のために派遣したのが、万延元年遣米使節団である。開国後、最初の正式な使節団だった。正使および副使は、共に外国奉行と神奈川奉行を兼任していた新見正興と村垣範正がつとめた。使節団一行が乗り組んだのは、米国海軍の外輪フリゲート艦ポーハタン号だった。ペリーが浦賀に再び来訪した際、日本人を震え上がらせた黒船の一隻である。

ポーハタン号に事故などの不測の事態があった場合に備え、護衛のために派遣されたのが咸臨丸だった。こちらには、軍艦奉行の木村摂津守を筆頭に、艦長として幕府海軍の創始者である勝海舟、通訳として、ジョン万次郎、さらに木村の従者として、後に慶應義塾を創設する福沢諭吉らが乗り込んでいた。

一行が品川沖を出発したのは、元号が万延に変わる前、安政七年一月十八日(新暦の一八六〇年二月九日)である。太平洋が荒れる冬の航海だった。

果たして、ポーハタン号も咸臨丸も嵐に巻き込まれた。咸臨丸には、勝海舟以下、長崎海軍伝習所の出身者が多く乗り組んでいたが、彼らだけで嵐を乗り切ることは出来ず、技術顧問として同乗したアメリカの測量船フェニモア・クーパー号の船長に助けられての航海だった。勝海舟は嵐の間中、船酔いで船室にこもっていたとも伝えられる。

フェニモア・クーパー号は、ユージン・ヴァン・リードが横浜開港の年に日本に上陸した時、同伴していた日本人、ジョセフ・ヒコが帰国を目論んで乗り組んだ船である。だが、彼は横浜開港の噂を聞きつけ、ホノルルで船を下りた。日本近海を航海する予定だったが、測量が目的であり、いつ横浜に寄港するか、わからなかったからである。

その後、フェニモア・クーパー号は横浜沖で座礁。横浜に滞在していた船長が咸臨丸の技術顧問に抜擢されたのだった。船長の技量が優れていたのだろう、嵐に遭遇しつつも咸臨丸のほうが先にサンフランシスコに到着した。蒸気船であるポーハタン号は、途中、石炭を使いすぎ、急遽、ホノルルに寄港することになった。

カメハメハ四世と幕府の使節団の謁見は、太平洋の嵐がもたらした偶然だったのだ。

一方、咸臨丸は、サンフランシスコからの帰路にホノルルに寄港、カラカウア四世は、木村摂津守と再度謁見し、訪日の意向を伝えたのだった。

「なぜ王様は日本にいらっしゃらなかったのですか」

無邪気な仙之助の問いかけにロトは、しばらく沈黙した。

仙之助編十一の九

「弟は……、まもなく病気で亡くなったからだ」

「すみません……、不躾なことをお伺いして失礼致しました」

仙之助がわびると、ロトは再び笑顔になって言った。

「弟が亡くならなければ、私なぞが王にはならなかったぞ」

「…………」

「聡明で、美男子で、弟は本当に王にふさわしい王だった。後継者のなかったカメハメハ三世に幼い頃から見込まれ、カメハメハ王朝を継ぐために養子になった。弱冠二十歳での即位だったが、若くして王の威厳を備えておった。ハワイ王国は、カメハメハ四世のもとで栄えるはずだった。賢明な王は、そのために、同じ太平洋の島国である日本の力を借りようとしたのだろう」

「日本は……、そのような力のある国でしょうか」

「Kingdom(王国)とShogunate(幕府)が合体したら、王のいないアメリカに勝てるような気がするではないか」

ロトは悪戯っ子のような表情で仙之助の顔をのぞき込んだ。

「そう、私の即位は、何というか、偶発的なものだった。だがな、弟の遺志は継がねばならぬと思っていた。外務大臣のワイリーがサトウキビ農園の労働者として日本人の移民を呼ぼうと言いだした時、お前に言ったように正直、半信半疑だった。ワイリーも悪い男ではないが、所詮はハオレ(白人)の農園主だ。さしずめ自分のところの農園の働き手が足りなくて思いついたのだろう。だが、それでもいいと思った。弟が行きたかった国だからだ」

「…………」

「弟が日本行きを望んだのは、ハワイ王国の未来のためだ。だがな、フジヤマにも大層憧れておった。よくフジヤマの話をしていた。私もいつか見てみたいものだ」

「是非いらしてください」

「ハッハッハ。これはいい。お前が歓待してくれるのか」

ロトは、再び悪戯っ子のような表情になって大笑いをした。

スクールボーイの少年の戯言と思ったのだろう。

仙之助としても深い考えもなしに返した言葉ではあった。だが、その時、彼の心の中に今まで考えもつかなかった想いが浮かぶのを感じていた。これまでは異国に行くことばかりを考えていた。それが海の彼方の世界とつながる唯一の方法だと思った。だが、異国に行かずとも、異国の賓客を歓待することでつながれる。

「フジヤマは……、美しい山ですか」

「おかしなことを聞く奴だな。お前の国の誇りであろう」

「異人はみな美しいと言いますが、身近にあって……、美しさに気づきませんでした」

「そういうものだ。私も異国に行って、初めてハワイ王国の美しさに気がついた。よく覚えておけ、センタロウ。お前の国には、誰もが憧れる山、フジヤマがあるのだぞ」

仙之助編十一の十

一八六八年六月十七日、サイオト号はついにハワイ王国の海域に入った。

ようやく見えた島影に船上の者たちは、みな浮き足だった。

太平洋を東から西に向かう航海で、最初に遭遇する島影は、サンドウィッチ諸島の東端に浮かぶニイハウ島だった。

サンドウィッチ諸島、すなわちハワイ諸島は八つの島からなる。

西端にある最大の島がハワイ島、少し離れてマウイ島と周囲を取り囲む三つの小さな島々、すなわちカホオラウェ島、ラナイ島、モロカイ島、そしてホノルルのあるオアフ島、続いてカウアイ島、ニイハウ島が連なる。

八つの島のうち、カホオラウェ島に次いで二番目に小さな島であるニイハウ島は、サイオト号が沖合を航行した年の四年前にあたる一八六四年、カメハメハ五世が、スコットランド人のエリザベス・シンクレア夫人に一万ドルで売却した島だった。以来、諸島で唯一の個人所有の島となり、この後、関係者以外の出入りを遮断して、時代の変化と隔絶した禁断の島になる。

サイオト号は、ニイハウ島の沖合からカウアイ島の沖合に進んだ。

カムチャッカから南下してきた捕鯨船のクレマチス号に乗っていた仙之助が見たカウアイ島は、北に位置するナパリ海岸だったが、サイオト号が航行したのは、反対の南に位置するワイメア沖だった。

一七七八年一月にキャプテン・クックが初めて上陸したのがワイメアである。

この時、ポリネシア以外の人たちに初めてハワイが「発見」されたことになる。

当時、欧米人たちがハワイ諸島をサンドウィッチ諸島と呼んだのは、この航海を命じた英国海軍卿、第四代サンドウィッチ伯爵に敬意を表して、キャプテン・クックが命名したことに由来する。

一八世紀から一九世紀にかけて、欧州諸国の探検家が地球上のあらゆるところを旅し、島や川、湖や滝を「発見」した。

言うまでもなく、それらの土地は、彼らの探検以前から存在し、先住民の名称があったのだが、彼らはそうした本来の呼び名ではなく、探検を命じた者、もしくは、その時代の自国の統治者の名前などをつけて、地図に記したのだった。たとえば、大英帝国のヴィクトリア女王の名前は、アフリカ最大の湖と最大の滝に冠されている。

キャプテン・クックが「発見」したハワイは、ニイハウ島、カウアイ島、オアフ島の三島だったとされる。サイオト号もそのルートをなぞるように航行した。

クレマチス号は、カウアイ島の北側からオアフ島の北岸沖を経て、ダイヤモンドヘッドを回り込むようにしてホノルルに入港したのに対し、サイオト号は、カウアイ島の南側からワイメアを経て、オアフ島の南西沖を進んだ。西オアフを貫くワイアナエ山脈の眩しい緑が、楽園の最初の景色として日本人移民たちを出迎えた。

ホノルル沖に入ったのは、六月十九日の明け方のことだった。

仙之助編十一の十一

ホノルル港には、さまざまな船が入港する。

仙之助が受け取ったユージン・ヴァン・リードからの短い手紙には、船の名前は記されていたが、サイオト号なる船の詳細はわからなかった。ましてや入港日もわからない。

それでも、仙之助は毎日、ホノルルの港の埠頭に立ち続けた。

ロトは、自らが王であることを仙之助に告げてから姿をあらわさなくなっていた。

六月十九日の朝、いつものようにスクールボーイとしての仕事を終えた仙之助が港に行くと、沖合に昨日までは姿のなかった帆船が浮かんでいた。

水先案内の小舟が出港の準備をしている。

小舟には、大きな樽が積み込まれていた。

仙之助は不思議に思って、水先案内人に話しかけた。

「この樽は何ですか」

「塩が入っている」

「塩?」

「あの帆船に届ける王様からの贈り物だ」

「王様とは、カメハメハ五世ですか」

「それ以外の王様なぞ、いないだろう」

「なぜ王様はあの帆船に贈り物をするのですか」

「王様の大切な客人なのだろう。詳しいことは知らないよ。さあ、どいた、どいた」

水先案内人は、そう言って、小舟を漕ぎ出した。

仙之助は、ロトの話を思い出して、はっと我に帰った。今回、日本人移民を送ることに命を下したのはカメハメハ五世なのだ。

慌てて沖に漕ぎ出した水先案内人にもう一度、大きな声で問いかけた。

「あの帆船は、サイオト号ではありませんか」

「何だって?」

「船の名前は、サイオト号ではありませんか」

「ああ、確か、そんな名前だったよ」

仙之助は、どうしようもなく胸が高鳴るのを感じていた。

思えば、長い旅だった。捕鯨船のクレマチス号に乗って横浜を発ってから一年余りの年月が流れていた。全てはこの日のための旅だった。

いざその瞬間を迎えてみると、彼らを迎える準備が何も出来ていないことに気づく。

富三郎は元気だろうか。

長旅で疲れている彼らに何をすればいいだろう。

だが、王様からの贈り物は、少なくとも彼らがハワイ王国に歓迎される客人であることを物語っていた。帽子を目深に被って、夜明け前にひっそりと上陸した自分とは違う。仙之助は感慨深く、水先案内の小舟を見つめていた。

仙之助編十一の十二

サイオト号が、通称チャイナ桟橋に着岸したのは、ホノルルに入港した翌日の六月二十日のことだった。

ホノルルのダウンタウンには、南北に四本の通りがあった。

仙之助が働いているウィルの家と事務所があるフォート通りは西の端にあり、ケクアヌアオア通り、キラウエア通りとあって東の端がアラケア通りになる。中国からの商船がしばしば寄港することから、そう呼ばれていたチャイナ桟橋は、アラケア通りを港に向かってまっすぐ進んだ先にあった。

仙之助がロトと出会った、まさにその場所でもあった。

この年から、ホノルル港では、沖合に浮かぶサンド・アイランドという島が検疫の島として定められた。伝染病の疑いがある者を乗せた船は、この島でしばらく留め置かれることになっていた。サイオト号には体調の悪い者がいたにもかかわらず、検疫の島での留め置きを免除されたのも、塩詰めの樽を贈ったカメハメハ五世のはからいだったに違いない。

チャイナ桟橋には、移民局の役人などが出迎えに出ていた。

最初に降り立ったのは、リーガン船長とリー医師や欧米人の船員たちだった。

学校を休み、ウィルからも暇を貰った仙之助は、人混みをかき分け、人垣の後ろからぴょんぴょんと背伸びをして様子をうかがい、日本人移民たちの下船を待った。

先頭を切って降りてきたのは牧野富三郎だった。

「おーい、富三郎」

駆け寄ろうとするが、なかなか近づけない。

仙之助は、大きく手を振りながら、声を限りに何度も叫んだ。

「おーい、おーい」

ついに富三郎が声に気づいたようだった。

不安げだった表情がぱっと明るくなる。

「仙之助さん……ですね」

「そうだとも。あ、いや……、仙太郎だ」

懐かしい顔を見て一瞬、気が緩んだ仙之助だったが、慌てて変名を名乗った。事情を思い出した富三郎もすぐに応じた。

「仙太郎さん、すっかり、たくましくなって、わかりませんでした」

「富三郎、達者でおったか。よく来た、よく来た」

次々と下船してくる日本人は、日本語を話す仙之助がいることに驚いているようだった。移民局の役人たちが怪訝そうに仙之助を見た。

仙之助は彼らに英語で言った。

「私は日本語と英語が話せます。彼らの通訳ができます」

密航者である自身の立場を考えると、移民局と関わることに躊躇はあったが、全ての冒険は、この日のためにあったのだと思うと、仙之助に怖いものはなかった。

仙之助編十二の一

サイオト号の日本人移民たちが、胸を躍らせてホノルルに上陸した一八六八年六月二十日は、旧暦慶応四年の五月一日にあたる。

五箇条の御誓文により新政府の樹立が内外に宣明され、江戸城は開城していたが、元号は改まっておらず、都は京都のままであった。

新政府の大久保利通が首都移転の検討のため、大阪から蒸気船で横浜港に到着したのが、同じ日のこと。翌日、大久保は江戸に入っている。

江戸が東京に改称するのは一八六八年九月三日(旧暦慶応四年七月十七日)、年号が明治にあらたまるのは同年十月二三日(旧暦明治元年九月八日)である。

サイオト号が出帆した時、横浜は新政府の支配になっていたが、元号はまだ明治になってはいなかった。明治元年の移民ということで、彼らが「元年者」と呼ばれようになるのは、後のことである。上陸した日本人たちは、移民局で人員の確認などが行われただけで、旅券の不所持がとがめられることはなかった。彼らの通訳をかってでた仙之助も、役人たちは移民のひとりと思ったのであろう。密航者として怪しまれることはなかった。日本人移民の計画を先導したカメハメハ五世の指示もあったに違いない。

到着した移民労働者は、受け入れ先に引き渡されるまで、船に留め置かれるのが慣例になっていたが、これもリーガン船長のはからいで上陸して休養をとることが許された。

一八六八年のホノルルは、レンガ造りの西洋館は海岸通りに数えるほどで、同じ頃の横浜と比べても目を見張るような都会ではなかった。だが、街中の至るところに背の高い椰子の木が茂り、赤や白の芳しい香りを放つ花が咲く南国情緒は、彼らを多分に夢見心地にさせた。

同胞を先輩顔で案内する仙之助が、得意満願だったのは言うまでもない。

英語を教えるより先に彼はハワイの言葉を移民たちに教えた。

「こちらの言葉で挨拶はアローハと言います。アローハと声をかけると、みな機嫌が良いです」

多少は英語の素養がある牧野富三郎が怪訝そうにたずねる。

「挨拶は、ハローではないのですか」

「英語の挨拶はハロー、ハワイの挨拶はアローハです」

耳馴染みのよい言葉を移民たちはすぐに覚えた。

「アローハ」

褐色の肌のハワイアンたちに声をかけると、とびきりの笑顔が返ってきた。

チョンマゲこそ切り落としていたが、揃いの印半纏に股引姿の男たちの集団は目を引いた。女たちの着物姿もハワイアンはもとより、白人や中国人にも見慣れないものだったので、野次馬のような集団に取り囲まれることもあったが、誰もが一様に親切で、なかには一抱えもあるバナナやパパイヤ、手造りの菓子などをくれる者もあった。

仙之助編十二の二

ホノルルの港に面して開けた市街地を抜けると、一本の道が鬱蒼とした森に続いていた。ヌウアヌ通りと呼ばれ。ヌウアヌ渓谷を経てオアフ島の東側に続く道だった。

「ヌウアヌ」とは、ハワイ語で「涼しい高地」を意味した。

北太平洋を渡ってきた北東からの貿易風が山にぶつかり、上昇気流で雲が発生し、雨をふらせる。その雨による浸食で生まれた、屏風のように切り立った深い渓谷だった。

渓谷に吹き込んだ貿易風は、冷涼な風となり、崖の下から上へと吹き上げる。

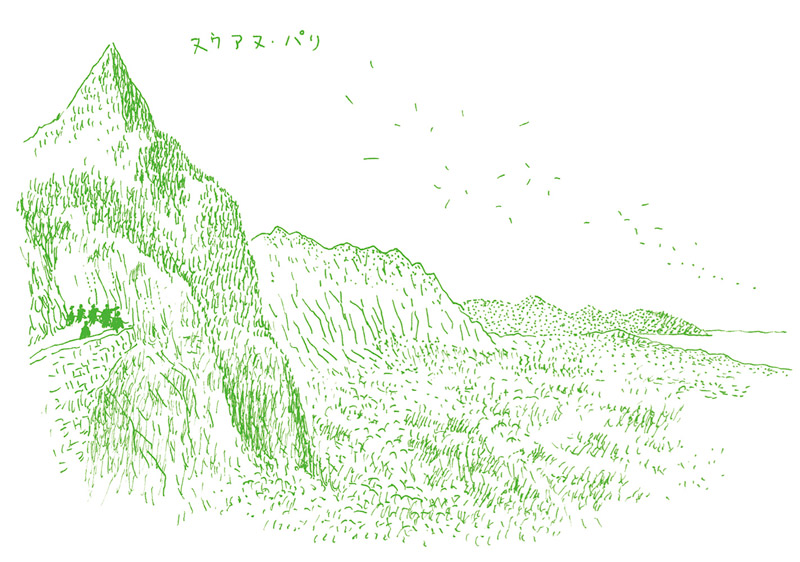

とりわけ強い風が吹く崖がヌウアヌ・パリだった。パリとはハワイ語で崖の意味である。ハワイ王国の統一がなされた古戦場としても知られていた。

一七九五年、ハワイ島の王だったカメハメハは、マウイ、モロカイ、ラナイの各島を手中に収めた後、オアフ島に大軍を率いて攻め入り、ヌウアヌ・パリの上まで大砲を引っ張り上げ、オアフ軍を追い詰めた。この戦いでカメハメハは、オアフ島に勝利し、後にカウアイ島とニイハウ島は闘わずして、カメハメハ王朝の支配下に入った。こうして一八一〇年にハワイ諸島は統一され、王国が成立したのだった。

ヌウアヌ通りを進むと、渓谷から吹く涼しい風が感じられるようになる。

まもなく道は渓谷の入り口にさしかかる。

一八六八年のホノルルで、最も美しい建物は、ヌウアヌ渓谷の入り口に佇むエマ女王の離宮とされていた。ハワイ語で「ハーナイ・アカマラマ」、すなわち夏の離宮と呼ばれるのは、暑さから逃れる別荘として使われるからだった。

ホノルルの市街地から歩いておよそ一時間、さほど離れている訳でもないのに、涼しい風の吹く別天地でもあることが、建物をより美しく見せていたのかもしれない。

エマ女王は、カメハメハ四世の妃である。

カメハメハ大王の親友であり、助言者でもあった白人ジョン・ヤングを祖父に持つ。

建物の竣工は一八四八年。ハワイアンの血を引く白人ジョン・ルイスによってアメリカのボストンで骨組みが造られた後、船で運ばれ、当時のアメリカ東海岸で流行していたギリシア・リバイバル様式とハワイの建築様式の折衷で建てられた。その後、エマ女王の叔父にあたるジョン・ヤング二世に譲り受けられ、カメハメハ四世の離宮になったのだった。

もちろん、当時の王はカメハメハ五世であり、四世はすでにこの世にいない。

一八六二年、ひとり息子であったアルバート王子が病気で亡くなると、翌一八六三年、カメハメハ四世も後を追うように亡くなった。最愛の夫と息子に先立たれたエマ女王は、その頃、思い出深い離宮に暮らしていた。

仙之助が案内したホノルル見物で、一番の目玉が夏の離宮まで行ったことだった。

ヌウアヌ通りの途中までは、上陸してすぐに滞在したラニの家と同じ方角だったが、その先は、仙之助にとっても初めての道のりだった。カメハメハ五世に面識はあったものの、もちろん離宮の中まで招き入れられた訳ではない。だが、噂に聞いていた夏の離宮を見に行ったことは、仙之助にとっても忘れられない思い出となった。

仙之助編十二の三

サイオト号の日本人移民たちは、賭博好きで喧嘩っ早い遊び人が多かったが、エマ女王の夏の離宮への遠足は、誰もが夢見心地で、悪さなど働く者はいなかった。

「これが噂に聞いていた天竺かね」

「極楽のようなところだな」

移民たちは、口々にささやき合っては、南国の珍しい風物に眼を輝かせていた。

とりわけ陽気にはしゃいでいたのが、マムシの市のあだ名で呼ばれていた最年少の石村市五郎だった。サイオト号では、もっぱら船底で賭博の仲間に入っていた。好奇心が旺盛で、良いことも悪いことも飲込みが早く、航海中にいっぱしの賭博打ちになっていた。だが、上陸してからは賭博仲間の輪から離れ、珍しい風物に誰よりも興味を示していた。

道すがら貰った果物を頬張りながら興味津々で聞いてくる。

「仙太郎さん、この果物は甘くて美味いなあ。何というのですか」

「バナーナという果物だよ」

「ほお、バナーナですか、バナーナ、バナーナ。アローハに似ていますね」

「ハハハ、そうかもしれないな」

「仙太郎さんは富三郎さんが番頭をしていた大店の跡取りなんでしょう。どうして海を渡ってハワイに来られたんですか」

「実家の店は火事で焼けてしまったからな」

「へえ、なんか親近感を感じるなあ。我が家も江戸高輪の大店だったのが没落して、それからは家族で放浪です。相模国の小田原まで流れてきて石村姓を名乗るようになりました。火事で焼け出されたのと、主人が芸事にうつつを抜かして身上を潰したのでは違うかもしれないけれど、なんか兄貴のような感じがするなあ」

マムシの市は、やけに人なつこい少年だった。

「お前は幾つになる?」

「数えの十三です」

「一人で異国に来て寂しくないのか」

「なんの。落ちぶれた家にいたって良いことなんかありゃしません。将軍様の世の中だって、この先、どうなるかわからない。親兄弟に未練なんてありません」

「そうか。勇ましいな」

「縁あって天竺まで来たからには、ここで一旗揚げてやります」

「そうだな」

「農園で働いて金を貯めたら、誰もやっていない商売を見つけようと思っています」

「誰もやっていない商売か……なるほど」

「そうです。仙太郎さんも一旗揚げるんでしょう。競争ですよ」

マムシの市は、まっすぐに仙之助の眼を見つめると、一瞬、大人びた真顔になった後、再びやんちゃな少年の表情に戻った。

仙之助編十二の四

日本人移民たちに与えられた二日間の休暇は、瞬く間に過ぎ去った。楽園と憧れたハワイが本当の楽園であったことに移民たちははしゃいでいた。

それは、仙之助にとっても特別な時間だった。

彼らを迎え入れるために、ユージン・ヴァン・リードに命じられて、捕鯨船に乗り、はるか太平洋を渡ってハワイにやって来た。その冒険は得がたいものであり、仙之助は自分に与えられた運命を何も後悔していなかった。だが、この先、彼らが雇い入れ先のサトウキビ農園に去ってしまった後、自分に何ができるのかわからなかった。たった二日間の物見遊山の案内では、何もしていないに等しい。

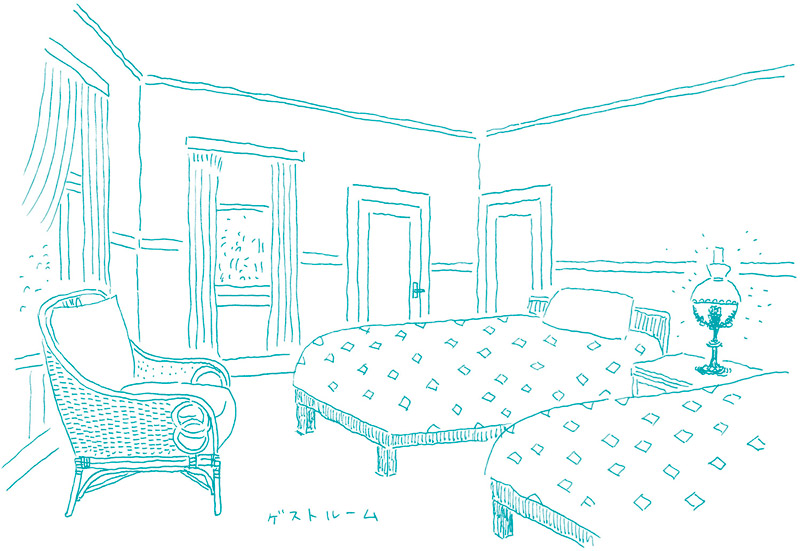

二日目の夜、移民たちはいつものようにサイオト号に帰っていったが、仙之助の雇い主であるウィルの好意で、牧野富三郎は、彼の家に泊めてもらうことになった。

客用のゲストルームを提供され、仙之助はウィルの客人を迎え入れる時と同じようにピンと糊のきいたシーツでベッドメイキングをした。二つ並んだベッドのひとつに、その晩は仙之助も寝ることを許された。富三郎と仙之助がお互いを知る間柄であることは、みなもわかっていたが、仙之助の氏素性にかかわる話をすることはためらわれた。

「こんな上等の部屋を使わせてもらってよろしいのですか」

恐縮する富三郎を招き入れて、二人はベッドに座り向かい合った。

「私が真面目に仕事をしている褒美だそうだから、気にするな」

「本当に頼りになります。仙之助……、いや、仙太郎さん」

「今夜だけは仙之助でかまわない」

富三郎はほっとしたような笑顔を浮かべた。

「言葉が達者でおられるのにも舌を巻きました。私ひとりでしたら往生しておりました」

「少しは役に立ったのなら良かった」

「それにしても、こうして仙之助さんと再会できたのが信じられず、夢のようです」

「待っていると言ったではないか」

「はい、でも、捕鯨船で横浜を発ってから音信がないままでしたから、本当に会えるのかどうか、半信半疑でした」

「ハハハ、太平洋の真ん中でくたばったとでも思ったか」

「いや……、そんな。くたばるかと思ったのは私の方です」

「嵐に遭ったか」

「はい、神仏に祈るよりほかありませんでした」

「そうか。お前も太平洋を渡って実感しただろう。あの大海原でちっぽけな船に揺られていると、この先、どうなってしまうのか、どうしようもなく不安になることがある。捕鯨船の日々は忙しく、毎日が夢中だったが、それでも嵐の時など、振り子のように揺れる船底にいると、いたたまれない恐怖が襲ってくることがあった」

富三郎は黙ってうなずいた。

仙之助編十二の五

「コノヨノゴクラクジョウド……」

富三郎のつぶやきに仙之助が答えた。

「ハワイのことを喩える、ヴァン・リードさんの口癖だったな」

「みなが天竺とか唐と呼ぶのに、どこであんな言葉を覚えたんでしょう」

「そうだな。だが、本当にここは極楽浄土だろう」

「はい。あの世の極楽浄土に行かずにすんでよかったです」

二人は笑い合った。

「ヴァン・リードさんは達者でおられるか」

「もちろんです。このたびの旅立ちでは、船の手配から役人とのやりとりまで東奔西走しておられました」

「出発までにだいぶ手間取ったようだな」

「船が出港を待つ間に、奉行所のお役人が入れ替わり、大変だったようです」

「どういう意味だ」

「私たちはもう船に乗り込んでいたのでよくわかりません。何でも幕府からもらった書状が無効になってしまったが、もう待てぬから行けと」

「書状がない……お前たちも密航者なのか」

「さあて。こんなに盛大にお迎え下さっているのだから問題はないのでしょう」

「王様の客人扱いだからな」

「入港と同時に贈り物がきたのには驚きました」

「気の良い王様だからな」

「えっ……、王様をご存じなのですか」

「いや、いや、何でもない。ところで、父上は達者でおられるか」

「はい、ますます意気盛んで商売の再興に努めておられます」

「神風楼は再建したのか」

「いや、まだですが、土地の取得の算段をしておられました」

「父上ならば、心配はいらないな」

「仙之助さんは横浜に帰るのですか。それとも、ハワイで一旗揚げるのですか」

「そんな話もしていたな。あの勇ましい少年……何と言ったか」

「マムシの市ですか」

「まだ、ほんの子供だろう。家族はいないのか」

「数えの十三で、このたびの最年少です。たったひとりで応募してきたそうです。でも、仙之助さんが捕鯨船に乗ったのもたいしてかわらない年でしたよね」

「私は元服の年齢だったぞ」

「体の大きな異人たちに混じると、ほんの子供にしか見えず、心配しましたよ。それだけに見違えました。再会できて……、本当に良かった」

仙之助編十二の六

休暇から一夜明けた翌日、日本人移民たちは、あらためて移民局に呼ばれた。

先頭に立った牧野富三郎に仙之助も随行した。ここで、移民たちは雇い入れ先と待遇を言い渡されたのだった。

役人が富三郎に言い渡した内容を仙之助が通訳した。

行き先は、オアフ島のサトウキビ農園が二ヶ所、マウイ島のサトウキビ農園が三ヶ所、カウアイ島のサトウキビ農園が一ヶ所、さらに仙之助と同じようなホノルルの家庭奉公人が含まれていた。

最初にオアフ島のコウラウ耕地に行く者の名前が呼び上げられた。

最後の一人として呼ばれたのが、マムシの市こと、石村市五郎だった。

仙之助の顔をちらっと見やると、少年は小さく笑った。

次いでオアフ島のカネオヘ耕地、マウイ島のワイルク耕地、ハイクウ耕地、ウルパアクア耕地と続き、カウアイ島のリフエ耕地の後、最後にホノルルで奉公する先の個人名が呼ばれた。

家族や同郷の者は同じ雇い入れ先に振り分けられたが、誰もが不安げにお互いの顔を見合わせていた。別の島の耕地が言い渡された者はなおさらだった。そのなかで、最年少の市五郎だけが、やけに希望に満ちた表情をしていた。

契約内容を仙之助が通訳する。

「契約労働期間は三ヶ年、ホノルル到着の日から三六ヶ月とする。次に給金……」

食い入るような視線が集まった。

「一ヶ月に四ドルとする」

ざわざわとささやきあう声がする。

「高いのか、安いのかわからんなあ」

最後に、移民の総代として牧野富三郎が正式に任命された。特定の雇い入れ先で働くのではなく、とりまとめ役をすることで給金が支給される。

富三郎は、役人の前で仙之助を通訳として指名した。

驚いたような顔をしている仙之助に言った。

「お願いします。私だけでは役人との交渉ができません」

仙之助が富三郎の意見を伝えると、役人も意思疎通の必要性は感じたのだろう。小さくうなずいて二人に告げた。

「よろしい。ただし、支払うのは富三郎の給金だけだぞ」

その金額は充分なものだったので、折半することで合意し、仙之助はウィル・ダイヤモンドに暇を貰うことにした。

学校は退学ではなく、席を残しておき、通える時間があれば勉強を続けることにした。これからいろいろなことがおきるだろう。富三郎は仙之助の英語力を評価するが、特に読み書きの能力が充分でないことは仙之助自身がよくわかっていた。

仙之助編十二の七

雇い入れ先の決まった移民たちは、ホノルルで身支度を調えてから出発することになり、帽子や洋服も支給された。

二日間の休暇が終わった直後に、船上で出産したとみと同じく身重だった、はるが元気な男の子を産み、新太郎と名づけられた、最初の日系二世ということになる。それぞれの任地に旅立つ前、移民たちの心を沸き立たせた出来事だった。

牧野富三郎は、仙之助がスクールボーイとして働いていたウィル・ダイヤモンドの事務所近くに部屋を借りて、仙之助もそこに寝泊まりすることにした。

富三郎がとりかかった最初の仕事は、これまでの顛末を報告書にまとめてユージン・ヴァン・リードに送ることだった。契約内容や給金のこと、ハワイで地元の人たちが親切にしてくれたこと、常夏の気候や果物が美味しいこと、治安も良いことなどを書き綴った後、最後にひと言、書き添えたのが仙之助のことだった。

「神奈川の産にて、仙太郎と申す人、一人おり候。話もよく分かり厚く世話いたしくられ、地獄にて仏に逢い候心地に致し候」

仙太郎という変名で、初めて出会った人のように書いたのは、仙之助が密航者だったからにほかならない。報告書という公に残る書類だけに慎重を期した。だが、この一文を添えることで、ヴァン・リードに仙之助の無事と再会を知らせたのである。

仙之助は、富三郎の筆跡を覗き込んでいった。

「地獄に仏とは大袈裟すぎやしないか」

「いやいや、偶然会った感じを表現するには、このくらいがいいのです。ヴァン・リードさんも笑って読んでくださいますよ」

「ハワイで一旗揚げたなら、私は生涯、仙太郎として生きることになるのだろうか」

「横浜には帰らないおつもりですか」

「今はわからない。この土地でどんな商売をしたらいいのか検討がつかないし、元手となる金もない。商売をして成功するには、まだまだ知識も語学力も足らない。今はそんなことより、移民たちの力になることが先だ。そのために海を渡ってきたのだから」

「総代を任されたものの、仙之助さん……、いや、仙太郎さんがいなかったら、どうなっていたかわかりませんでした」

「まだ安心するのは早いぞ。大変なのはこれからだ。表向きの待遇は悪くないけれど、みなが着任する耕地がどんなところか、どんな仕事が待ち受けているのか、まだ何もわからないのだから」

「そうですね」

「明日は、コウラウ耕地の者たちが出発する日だったな」

「はい。四十人の大所帯ですし、私も同行しようと思っております」

「私も一緒に行こう」

「それは心強いです」

仙之助編十二の八

日本人移民の一行が、コウラウ耕地をめざしてホノルルのダウンタウンを発ったのは、夜明け前、漆黒の闇が薄い藍色に変わっていく時刻だった。空には明けの明星が輝いていた。

仙之助は、ラニと共に上陸した日のことを思い出していた。

あの時は、身を伏せるために夜明け前を選んだが、今回はコウラウ耕地までの長い道のりを考えての早立ちだった。一本道で迷うことはないと聞いていたが、物知り顔で案内している仙之助も初めての道だったから、なおさらに余裕をみたのである。

ヌウアヌ通りを抜けて渓谷に向かって進む。

エマ女王の離宮に向かう方角である。

休暇の遠足で歩いた同じ道を旅支度で歩む。陽気にはしゃいでいたあの時と違い、誰もが神妙な顔つきで言葉少なだった。

夜明けの薄暗さもあいまって、同じ道が違う風景のようにも見えた。熱帯の鬱蒼とした植物は、太陽が燦々と降り注ぐ下では輝くように美しいが、光が陰ると、恐ろしげにも見える。

道の両側に大きな枝ぶりのバニアンツリーが迫るように生い茂っていた。

道はだんだんと傾斜が増し、歩く者たちの息もあがってきた。

ただひとり、元気が良いのがマムシの市こと、石村市五郎だった。

先頭を行く富三郎と仙之助の隣で、盛んにいろいろなことを聞いてくる。

「これから峠を越えるのですね」

「そうだ、ヌウアヌ・パリだ」

「ヌウアヌは通りの名前でもあり、渓谷の名前でもあるから、パリが峠の意味ですね」

ものごとの洞察が早い少年だった。学問をする機会があれば、大成するに違いない。

峠道にさしかかると、にわかに風が強くなってきた。

熱帯とは思えない冷涼な風だった。こんなに冷たい風を感じるのは、カムチャッカの夏以来だと仙之助は思った。汗ばんだ体に心地よかったが、風はなおも強く吹き、寒さを感じるほどになった。足下からも吹き上げてくるような風に歩む速度も遅くなる。

だが、嵐というのではなかった。雲は立ちこめていたが、雨は降っていない。

まもなく前方に険しい山の峰が見えてきた。

「うわああ」

先頭を行く仙之助は思わず声をあげた。

「どうした、どうした」

富三郎と市五郎が駆け上がってくる。

突然、視界が開けたのだ。

絶景としか言いようのない風景が広がっていた。崖の下には一面の森と平原が広がり、左手には屏風のような山脈が迫る。その先には青い海が見えていた。

そうか、ここが峠なのか。仙之助は驚きの表情を包み隠し、後ろを振り返り言った。

「ヌウアヌ・パリに着いたぞ」

仙之助編十二の九

「あれがコウラウ山脈だ、めざすコウラウ耕地は、その麓にある」

仙之助は、地図で調べた位置関係を頼りに説明した。

屏風のように山の稜線が縦に連なる独特の地形は、ウィルの家にあった銅版画でも見たことがあった。馬の遠乗りが好きな彼は、ヌウアヌ・パリに足を延ばすことも多かったようで、この絶景のことをよく話していた。

コウラウ山脈は、かつて捕鯨船でカウアイ島の沿岸を航海した時に見たナ・パリ海岸にも似ていた。初めての風景だったのに、既視感があったのはそのせいだった。

だが、絶景を前にしても、移民たちの意気は今ひとつ上がらなかった。

コウラウ山脈の人を寄せ付けないような美しさは、物見遊山であれば感動するが、そこが自分たちの生活の場になると言われると、むしろ不安が先立つ。

その不安を駆り立てるように、強風が吹きすさぶ。

「あっ」

横浜を出航する時に支給された揃いの三度笠がひとつ、風に飛ばされた。

移民たちの多くは、ホノルルに着いてから支給された帽子と洋服を身につけていたが、いまだ旅立ちの三度笠と印半纏姿の者もいた。

ヌウアヌの風に吹かれ。上空高く舞い上がった三度笠が山脈の方角に消えていった。

沈んだ雰囲気をかき消したのは、またしても市五郎だった。

「凄いなあ、まるで天下の険ですね」

「天下の険……」

「仙太郎さん、箱根ですよ」

「ああ、天下の険の箱根越えか。お前は行ったことがあるのか」

「はい、相模国の小田原におりましたから」

「この風景は似ているのか」

「山のかたちは違いますが、峠道の険しさは似ています。箱根八里の道のりでも、山が急に開けて、海ではありませんが、芦ノ湖が見えるところがあって感動しました」

「そうか」

「箱根は山が険しいだけじゃない、温泉があっていいところです」

「そのようだな。横浜の異人たちにも大層人気がある」

「コウラウにも温泉があればいいのに」

「おいおい、物見遊山ではないのだぞ」

市五郎は年相応の無邪気な笑顔を見せた。

ヌウアヌ・パリの峠を越えても、しばらくは曲がりくねった山道が続いた。やがてタロイモ畑の広がる集落が見えてきた。オアフ島の裏側に到達したのである。

海岸沿いの道に入れば、めざすコウラウ耕地はもう近い。仙之助は、最後の休憩地として、紹介状をもらっていたアフイマヌのカトリック教会をめざした。

仙之助編十二の十

コウラウ山脈を背後に抱くアフイマヌには、フランスのカトリック教会と彼らが運営するカレッジがあった。

カメハメハ三世の時代に王からカトリックの布教を許され、土地を与えられ、布教の拠点となったものだった。一八四〇年にハワイで初めてのカトリック教会が建てられ、七年後にはカレッジが開校した。

教会らしき建物の隣に大きなヴェランダのついた瀟洒な家が建っていた。

仙之助は、恐る恐るドアを叩いた。

聖職者らしき服装の若い男が出てきた。紹介状を差し出すと、言葉が通じないと思ったのだろう、そのあたりで休めと手真似で指図した。

「ご厚意ありがとうございます」

仙之助が丁寧に挨拶すると、少し驚いたような表情をして言った。

「長旅で疲れただろう。水と果物を用意してある。好きに飲んで食べなさい。英語が達者だな。お前も労働者なのか」

「私は世話役の通訳で参りました。彼らを送り届けたら、ホノルルに戻ります」

「そうか、帰路に宿が必要ならば立ち寄りなさい」

「ありがとうございます」

英気を養った一行は、再び歩き始めた。

アフイマヌを過ぎると人家もなく、海沿いの一本道が続いているだけだった。

ヌウアヌ・パリで遠くに見たコウラウ山脈が間近に迫る。

やがて前方に大きな煙突が見えてきた。

サトウキビ農園の象徴と聞かされた、収穫したサトウキビを搾る工場に違いないと仙之助は思った。

近づくにつれて、ホノルル周辺でも、これまでの道中でもよく見たタロイモ畑とは違う、背の高い植物が茂る畑があたり一面に広がり始めた。竹のような茎に菖蒲のような葉がついていて、ザワザワと風に揺れている。

仙之助は、後ろを振り返って声をかけた。

「おおい、着いたぞ。コウラウ耕地に着いたぞ」

富三郎が答える。

「このバサバサした草が……」

「サトウキビだろう。これを精製して砂糖にする」

「なんとも大きな作物だな。これを収穫するのは骨が折れそうだ」

サトウキビ畑の先に煙突だけが見えていた工場が全貌をあらわした。レンガ造りの巨大な建物だった。仙之助は、その方角を指し示して言った。

「おおい、あれがコウラウ耕地の工場だぞ」

移民たちの顔がほころんだ。荒涼とした原野の中で、偉容な存在感を示す工場が文明の証のように見えたのだった。

仙之助編十二の十一

コウラウ耕地と呼ばれたサトウキビ農園は、裏オアフのコウラウ地方クアロアにあって、正式名称をワイルダー・プランテーションといった。

ハワイの主産業が捕鯨船の補給基地からサトウキビに転換したのは、石油の発見による捕鯨産業の衰退だけでなく、カメハメハ三世統治の一八五〇年以降、外国人に土地所有が認められたことが大きい。資金のあるハオレ(白人)たちは、次々と広大な土地を取得し、サトウキビ農園の経営に乗り出したのだった。

カメハメハ三世の相談役をつとめていた資産家のゲーリット・P・ジャットは、一八五〇年、王からじきじきに広大な土地を取得した。コウラウ山脈のふもと、海岸の沖合にモコリイ島という小さな島がある一帯だった。島は英語ではチャイナマンズハットと呼ばれていた。弁髪姿の中国人が被る小さな帽子に形状が似ていたからだ。

数年後には息子のチャーレス・H・ジャットが周辺の峡谷と沖合に浮かぶモコリイ島、さらに海域の漁業権も手に入れた。そして娘婿のサミュエル・G・ワイルダーと共に一八六三年に創業したのがワイルダー・プランテーションだった。

地名は正確にはクアロアだが、住む人もまばらな地域であり、当時は、もっぱらコウラウ耕地と称されていた。クアロアの地名で呼ばれるようになるのは、後にプランテーションが廃業し、牧畜が始まってからのことである。

プランテーションとは、熱帯や亜熱帯で国際的に価値の高い単一作物を大規模に栽培する農園のことをさす。植民地支配を背景として誕生したもので、砂糖が精製できるサトウキビのほか、コーヒー、カカオ、タバコ、天然ゴム、パームヤシ、綿花などがプランテーション作物として知られている。効率的な運営のためには、多くの労働力を必要としたが、南北戦争までのアメリカ南部の綿花プランテーションがそうだったように、奴隷が労働者として使役される例が少なくなかった。

ハワイのサトウキビが注目された時代、すでに奴隷貿易は終焉しており、各地で労働力として駆り出された先住民も、ハワイの場合、持ち込まれた疫病などで人口が激減していた。そこで中国人労働者が導入されたが、定着しない者が多く、日本人に白羽の矢が立てられたのが、そもそも元年者が海を渡ることになった理由だった。

ユージン・ヴァン・リードをハワイ王国駐日総領事に任命した外務大臣ワイリーもまた、サトウキビ・プランテーションの所有者だった。労働者不足は彼自身にとっての個人的な問題でもあったのだ。

移民たちが畏敬の念を持って見上げたレンガ造りの工場は、オアフ島で最初の砂糖精製工場だった。周辺で手に入る溶岩とサンゴと砂からモルタルを作り、レンガを積み上げて建設した。工場が完成したのは彼らが到着した五年前のことだから、まだ真新しく、熱帯の日差しを浴びて美しく光り輝いていた。歩き疲れた彼らも一気に元気になり口々に言った。

「立派な建物だなあ」

「ここで働くのなら悪くないなあ」

仙之助編十二の十二

富三郎と仙之助は移民たちの先頭に立ち、工場の敷地内に入っていった。

工場の入り口に不機嫌そうな表情をした白人が立っている。

他に誰もいない。仙之助は話しかけた。

「お目にかかれて光栄です。日本から到着した労働者を引率してまいりました。こちらのプランテーションの責任者の方にお目通し頂けますか」

アローハと挨拶しなかったのは、相手がハオレ(白人)であることを見てとったからだった。男は怪訝そうな表情でなめ回すように仙之助を見た。

「日本人がやってくるとは聞いていたが、お前は英語が達者だな」

「私は通訳で、こちらが総代のトミサブローです」

富三郎は緊張気味にたどたどしい英語で挨拶した。

「お、お目にかかれてうれしいです」

「俺はルナのジョーイだ」

ルナとはハワイ語で農園の監督官であることを仙之助は知っていた。労働者のとりまとめではあるが、農園の責任者という立場ではない。仙之助の戸惑いを察知したジョーイは言った。

「今日は、プランテーションのお偉方は誰もいないぞ」

「誰も……、そうですか」

仙之助は困った表情で黙り込んだ。

「数日前に事件があってな。みなホノルルに出払っている」

「事件?」

「お前たちとは関係ないことだ。それよりサトウキビを刈り取る人出がなくて困っている。早速、明日から働いて貰いたい。日本人労働者は何人いる?」

居丈高に問われて仙之助は答えた。

「はい、四十人ですが……」

「留守のことは俺が万事任されている。日本人が到着したら、すぐに働かせるように言われているんだ。収穫が遅れているからな。こいつらの名簿を出せ」

仙之助は富三郎と目を見合わせた。本当にこの男に全てを託して大丈夫なのだろうか。

だが、自分が責任者だという相手にいつまでも不信感を抱いていても、感情を逆なでするばかりだ。仙之助は移民局から預かった名簿と契約書を差し出した。

ジョーイは書類にぱらぱらと目を通すと、ついてこいと手招きした。

レンガ造りの工場を出て、サトウキビ畑のあぜ道を歩いて行く。

まもなく前方に藁葺きの粗末な小屋が建ち並ぶ集落のようなところが見えてきた。

「お前たちの小屋はあそこだ。契約終了した中国人が出ていって空いたばかりで少し散らかっているが、寝床はあるから問題ないだろう。明日の朝は五時から仕事だからな」

仙之助は移民たちの顔が一気に暗くなるのを見ていたたまれない気持ちになった。