- 2019年02月04日更新

仙之助編一の一から三の十二まで

仙之助編 一の一

幕末、日本に上陸した外国人の多くは、上海から蒸気船で横浜をめざした。

東シナ海を南下した後、最初に目にする陸地は、火口からモクモクと噴煙を上げる火山島だった。薩摩諸島の硫黄島である。

円錐形の山を頂いた島に近づくと、地鳴りのような音が腹の底に響いた。遠ざかるにつれ、轟音は遠雷となり、やがて海の彼方に消えてゆく。

一八六二年の初秋、十九歳のアーネスト・サトウは、頬を紅潮させながら、噴煙を上げる島が水平線に消えてゆくのをいつまでも見つめていた。

島影が消えると、紺碧の海に無数のトビウオがはねた。

空は抜けるように青く、トビウオの銀色の背びれが太陽に反射して光る。

日本への憧れは、数年前に手にした一冊の本から始まった。

日英通商修好条約を締結したエルギン卿に同行したローレンス・オリファントが著した本だった。その国では、空がいつも青く、太陽が絶え間なく輝いているとあった。そして、バラ色の唇と黒い瞳のしとやかな乙女にかしずかれた甘美な日々が綴ってあった。それはさながら、おとぎの国であったと。少年の胸は高鳴った。

まもなく彼は、エルギン卿の本より前に出版されたペリー提督の遠征記を手に入れた。その国を開国させたアメリカ人の本は、最初の本よりもずっと真面目な内容だったけれど、おとぎの国の幻影が消えることはなかった。

先達たちによって、横浜の港が開かれてから三年がたっていた。

蒸気船は、奄美大島、屋久島、種子島と薩摩藩が統治する島々の沖合を抜けて進む。

航海は晴天続きだった。エルギン卿の本にあった通りの青空が頭上に広がる。

上海を出航して二日目の早朝、海がことさら静かになったのに気づいた。

広い大きな湾、江戸湾に入ったのだった。

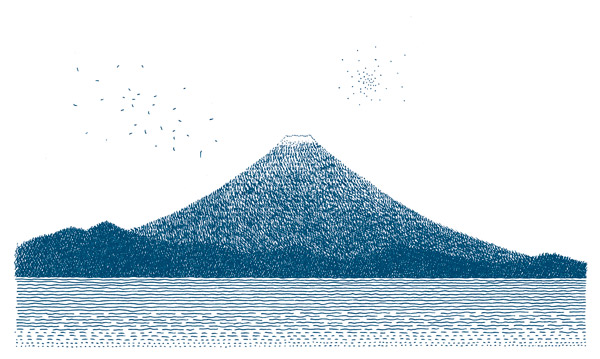

目の前に広がる風景の美しさといったらなかった。

海岸一帯にこんもりとした緑の山々が連なり、それらを見下ろすように、硫黄島よりはるかに完璧な円錐形でそそり立つ山があった。

「あれが、フジヤマ……なのか」

江戸湾から見る富士山の秀麗な美しさは、日本に上陸した者の誰もが賛美していた。山頂を極端に尖らせて描いた円錐峰の銅版画もあった。だが、こうして実物を目にしてみると、誇張して表現した者の気持ちが理解できる。まるで人に描かれ、賛美されるために存在するような完璧な姿をした山だったからだ。

蒸気船が横浜に近づくと、漁師の操る小舟が周囲に集まってきた。細長い布をつなぎあわせた四角い帆をあげた、生地のままの木材でできた不思議な船だった。西欧では彩色していない船などない。船頭たちは、赤銅色に日焼けした裸体に、白い布を腰回りにまとっているだけだった。初めて出会った憧れの国の住人にサトウは見入った。

仙之助編 一の二

アーネスト・サトウが、在学中のロンドンのユニバーシティ・カレッジの図書館で、日本公使館に勤務する通訳官の募集を見つけてから、一年あまりの月日が過ぎていた。

通訳と言っても、当時の西欧で日本の言葉を操れる者などいない。選抜試験に受かった者は極東に送られ、そこで実地に言葉を学ぶ。当時は、東洋の言葉を学ぶには、中国語が基礎になると考えられていた。そのため、サトウは、まず北京に赴いた。憧れの国に来るまで廻り道をした理由だった。

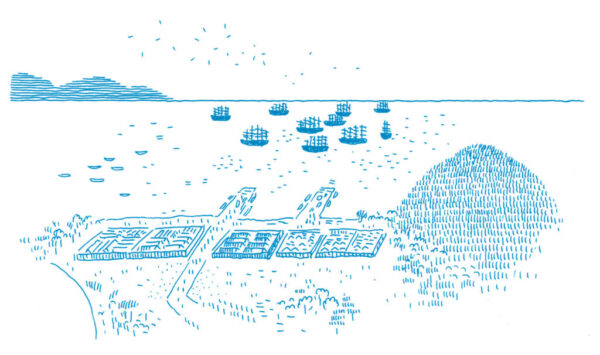

外国から往来する船が投錨し、外国人が住むように決められた横浜は、条約が定めた開港場の神奈川とは浅い湾を隔てたところにあった。東海道の宿場町である神奈川宿に外国人がいることを危惧した幕府が、小さな漁村だった横浜を神奈川の一部と称して、外国人の居留地としたのである。だが、開港まもなく日本にきた一部の外国人は、その頃、まだ神奈川に居を構えていた。

横浜に到着した翌日、サトウは、通訳として一年早く赴任していた同僚のラウダーに伴われ、渡し船に乗って神奈川に向かった。

日本語の会話本と辞書を編纂している二人の宣教師が、日本語の手ほどきをしてくれると聞いたからだった。そのうちの一人は医師でもあるという。

渡し船は、乗り合いと貸し切りがあったが、船頭は、外国人と見ると有無を言わさず、船を貸し切りにする。いつか日本語を流暢に話せるようになったら、船頭を言い負かして乗り合いの船に乗ってやると、アーネストは心に誓った。

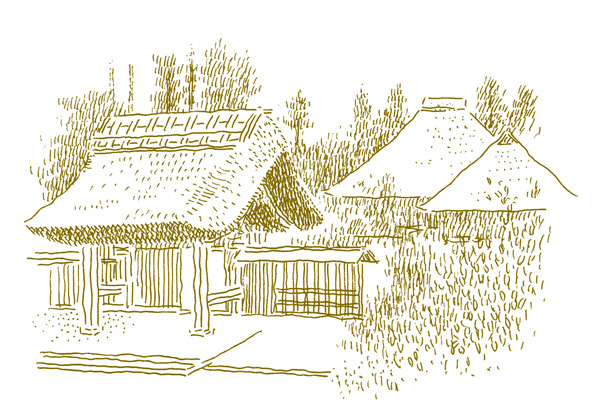

宣教師たちが住む成仏寺は、藁葺き屋根の建物が門に立つ、風情ある佇まいだった。敷地に入ると大きな本堂があって、その一室で紹介されたのが、サミュエル・ロビンス・ブラウンとジェームス・カーティス・ヘボンと名乗る二人の宣教師だった。

若いアーネストやラウダーからすると、二人とも父親くらいの年格好で、ブラウンは夫人と三人の子供、医師のヘボンは夫人と暮らしているとのことだった。

バラの模様のティーカップに入った紅茶を出してくれたのは、快活そうな青い瞳と金色の巻き毛の若い娘だった。視線を下ろすと、臨月に近い身重であることがわかった。

「ありがとう、ジュリア」

ラウダーが家族のような気安さで声をかけた。

上海の宣教師の息子であるラウダーがこの寺で日本語を学ぶうちに、宣教師ブラウンの長女と恋に落ち、あろうことか身ごもらせたことが、その頃、外国人居留地を駆け巡ったスキャンダルであったことをサトウは、まだ知らなかった。

ブラウンの所属する教会の上司にまで噂は届き、若い二人はもとより父親のブラウンまで離日を迫られたが、辛抱強い交渉の末、無防備な恋は許された。

二人が結婚式を挙げたのは、それから一週間後のことだった。

そして、その二日後にジュリアは出産した。

仙之助編 一の三

外国人が「夷狄」と呼ばれ、それを排斥することが「攘夷」と呼ばれることを、アーネスト・サトウは横浜に上陸してまもなく、まだほとんど日本語の素養もない頃に学んだ。

おとぎの国は、理解しがたい不条理がまかり通る国でもあった。

それが居留地の外国人に現実の脅威となったのは、ラウダーとジュリアが居留地の教会で結婚式を挙げた日の翌日のことだった。

横浜から江戸に向かう途中の川崎大師という寺まで馬の遠乗りに出かけた四人のイギリス人が、高貴な位の武士、すなわち大名の行列に遭遇したのである。

上海在住の商人チャールズ・レノックス・リチャードソンと、いずれも横浜在住の商人ウッドソープ・チャールズ・クラークとウィリアム・マーシャル、そしてマーシャルの従姉妹で香港在住の商人の妻マーガレット・ボロデール夫人の四人である。

武士の家来に「脇によれ」と身振りで指示をされたので、道の脇に馬を寄せて進んでゆくと、薩摩藩主の父で、薩摩藩の最高権力者だった島津久光を乗せた駕籠が正面からやってきた。そこで慌てて馬を回そうとしていたところ、突然、行列の中の数人が刀で切りつけてきたのだった。

四人は驚いて逃げようとしたが、すでに時は遅かった。リチャードソンは瀕死の重傷を負って、まもなく馬から落ちた。横浜在住の二人の商人たちも重傷を負っていた。唯一無傷だったのは、振りかざした刀で帽子と頭髪の一部を切り落とされたボローデル夫人だけだった。彼女は必死に横浜まで馬を飛ばした。

一報を受けた居留地の外国人たちは、拳銃を手にして殺害現場まで馬を飛ばした。

誰よりも先に駆けつけたのは、医師のウィリアム・ウィリスだった。医師としての正義感から、恐怖の何たるかも感じずに馬を走らせた。

殺戮の場所は、神奈川からしばらく進んだ東海道沿いにある生麦というところだった。そして、道ばたの木陰に横たわるリチャードソンを見つけた。

身体には数多の刺し傷があったが、喉の切り傷を見て、瀕死の状態でいたところに、とどめを刺されて絶命したことを知った。

クラークとマーシャルは流血しながらも馬を飛ばし、神奈川の本覚寺にたどり着いていた。アメリカの領事館がおかれていた寺だった。まもなく成仏寺から駆けつけたヘボンが外科手術を施して彼らを救命した。

四人はいずれも民間人で、通訳もいなかった。「脇によれ」という指示が、当時の常識では馬を下りて道を譲ることだったのを知るよしもなかった。そして、薩摩藩主の立場からみれば「無礼者」の「切り捨て御免」は当然のことだった。

居留地の外国人が戦慄と共に理解したのは、日本刀はカミソリのように良く切れ、恐ろしい深傷を負わせること、そして、相手の息の根を止めるまで、ずたずたに切り裂くのが日本の武士の流儀ということだけだった。

仙之助編 一の四

リチャードソンが殺害された事件の後、東海道沿いには、いくつかの護衛所が設けられたが、大名行列を街道から迂回させるという幕府の試みは失敗した。

成仏寺に日本語の稽古に通っていたアーネスト・サトウは、週に二回、事件のあった街道を通らなければならなかった。臆病に思われないようと力んでいても、いざ本物の大名行列に出くわすと、身をすぼめてひやひやした。

危険と紙一重の街道だったが、江戸に向かって進むと、エルギン卿の本に出てきたままのおとぎの国があった。芸術的な技巧で手入れされた梅林が周囲に広がる梅屋敷と呼ぶ遊興場で、美しい乙女たちが給仕する茶屋があった。

ここで麦わら色の茶を飲み、煙草をふかし、乙女たちをひやかすのが、東海道を旅する人たちの楽しみであった。居留地の外国人の間でもピクニック用のバスケットを持参して、梅屋敷で昼食をとることが流行っていた。そして、彼らも口実を作っては、恥ずかしそうに笑う乙女たちがいる茶屋に立ち寄った。

公使館の生活が始まって、サトウがまず打ち解けたのは、殺害事件の現場にいち早く駆けつけた医師、ウィリアム・ウィリスだった。実直で誠実な勤勉家で、動植物や自然科学の知識に通じていた。見上げるような偉丈夫で、大男は心も広いというが、その例にもれなかった。公使館付きの医官だったが、通訳官のサトウと共に、本業と関係ない書類の整理を任されることもあった。そうした時、日本語を勉強する時間が削られることに苛立つサトウの気持ちをウィリスはよく理解した。

日本では長い間、オランダ語だけが外国語として通用していた。幕府は長崎でオランダ人の出入りのみを許していたからだ。そのため交渉ごとには、オランダ語の通訳を介するよりほかなかった。彼らは、とても良い報酬を得ていた。早く日本語を上達させて、彼らにとって代わるのがサトウの野望だった。

殺害事件は、まもなくイギリスと薩摩の政治問題となり、公使のジョン・ニールが賠償交渉にあたった。薩摩との直接交渉に赴くことになり、公使と共にサトウやウィリスたち、公使館員も軍艦に乗り込んだ。交渉の書簡は、長く日本にいる長崎の医師、シーボルトによって翻訳され、通訳はオランダ語通訳が介した。サトウの日本語は、まだ交渉を任せられるほど、上達してはいなかったのだ。

薩摩との交渉は決裂し、鹿児島の沖合で軍艦は砲撃を受けた。

サトウは、丸くて黒い物体が頭上を飛んでいった時の興奮を忘れられない。恐怖ではなく、直面している出来事への強い興味と奮い立つような興奮だった。もちろん砲弾が彼らを直撃していたなら、状況は違っていただろう。しかし、彼らの軍艦に命中したのは三つだけで、どれも致命的な損傷には至らなかった。

ほんの数年前まで神秘のヴェールに包まれていた国が、歴史の奔流の中にある。その生き証人として、そこにいることの興奮だった。

仙之助編 一の五

アーネスト・サトウが日本に赴任して二年の月日が流れた。

薩摩藩との交渉に同行したニール公使が帰任した後、着任したオールコック公使は、誰に対しても友好的だったが、ことのほかサトウのことを気にかけてくれた。何より彼がうれしかったのは、書類整理の事務仕事から解放されて、日本語の勉強に好きなだけ時間を使えるようになったことだった。

サトウとウィリスが、外国人居留地と日本が居住する地域との間に挟まれた木造家屋に住まいを定めたのは、その頃のことだ。

三棟続きの長屋で、それぞれが一棟を自室とした。小さな縁側があって、その先に低い植木が数本植えられた坪庭があった。いかにも華奢でこじんまりした伝統的な日本家屋で、西欧人の感覚からすれば人形の家だった。仲間たちは大男のウィリスがどうやってそこに暮らしているのか、面白がってよく訊ねた。

サトウは懸命に日本語の勉強に励んだ。成仏寺で学んでいた頃に知り合った日本人医師など、三人の優秀な教師を得て、彼の日本語は飛躍的に進歩した。

一八六四年の六月、サトウのもとに思いがけない知らせがもたらされた。

前年、イギリスに密航した長州藩の若い武士たちが、密かに帰国しているという。長州藩が彼らを送ったのは、攘夷を成し遂げるために敵を知るべきと考えたからだが、若い武士たちは、攘夷思想の無謀さに目覚め、藩主に開国を説得したいと考えていた。彼らがロンドンで、自分の母校、ロンドンのユニバーシティー・カレッジに学んだと知り、サトウは、運命的な親近感を感じた。

外国人排斥の攘夷思想を掲げる勢力をねじ伏せたいと考えていたイギリスにとって、薩摩藩と共に重要な相手が長州藩だった。

オールコット公使に顛末を告げると、居留地のホテルに言葉のわからない外国人のふりをしてしばらく滞在させるようにと指示があった。

若い武士のひとり、伊藤俊輔と名乗る男とサトウは、意気投合した。

イギリスは軍艦で彼らを長州に送り届けることに決めたが、その同行を許されたことにサトウは喜んだ。居留地の外国人は、日本国内を自由に旅することが許されない。薩摩の時もそうであったが、理由は何であれ、未知の土地に行けることは無上の喜びだった。旅の途中、サトウと伊藤は、日本語と英語を交えながら、ユニーバーシティー・カレッジ界隈のパブの親父の噂話から、この国の未来と世界情勢まで、さまざまな話をした。

伊藤たちは小舟に乗り換えて上陸した。彼らは、藩主に斬首されるだろうと噂する者が多かったけれど、眼光鋭いこの男にただならぬ強運を感じていた。

長州藩との交渉の文書は、サトウも翻訳を手伝った。

この頃から、日本語の巧みな遣い手として、アーネスト・サトウのことが居留地で知られるようになっていた。

仙之助編 一の六

横浜の外国人居留地の裏手には、「沼沢地」と呼ぶ湿地帯を埋め立てた土地が広がっていた。後方の堀を渡ると、急ごしらえの建物が並ぶ一角があった。

その界隈のことは、さまざまな隠語めいた言葉で形容された。

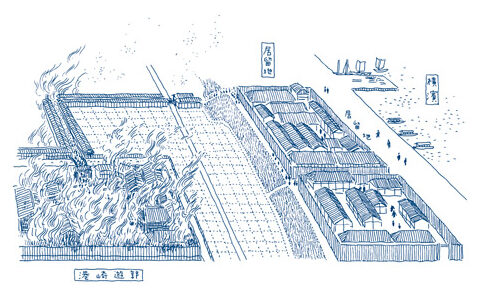

ある立派な紳士は「若い夫人の教育所」と婉曲に表現した。多くの者は江戸にある、類似の場所になぞらえて「ヨシワラ」と呼んだ。正しくは「港崎遊郭」と呼ぶことを、日本語遣いのサトウは承知していた。

外国人たちは「ヨシワラ」の店のことを、しばしば「宮殿」とも呼んだ。

大名屋敷などにもパレスの呼称は用いられたが、江戸の本家本元の吉原では、それに匹敵するくらい豪奢な店が多かったからである。だが、横浜の港崎遊郭でパレスと呼んでもさしつかえない構えだったのは、岩亀楼だけだった。

そして、岩亀楼だけが、外国人が登楼していい店として認められていた。

薩摩や長州に武器や弾薬を売って利益をあげていた商人はもちろん、役所で働く外国人も破格の報酬を得ていたから、いくらでも派手に遊ぶことができた。

サトウとウィリスの暮らしていた小さな家は、この界隈に近かった。

だが、生真面目な性格の二人は、居留地の顔見知りが夜な夜な集う岩亀楼に行くことをためらうようなところがあった。しかし、そうはいっても、若い二人が甘美な誘惑と無縁でいられた訳ではない。

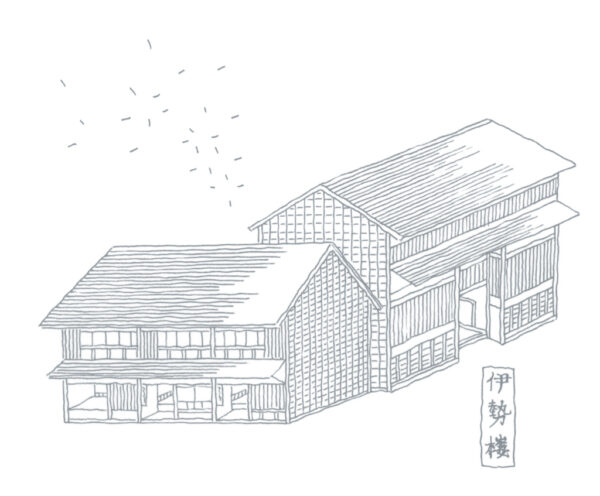

岩亀楼の周囲には、パレスとは呼べないような小さな店が密集していた。開港地に集まる血気盛んな日本人を相手にする、みすぼらしい安普請が多かったが、伊勢楼という店は、こぎれいな構えで目を引いた。

伊勢楼が良かったのは、いかにも客あしらいになれた玄人ふうではなく、梅屋敷の茶屋にいるような、生娘である期待を持たせるような若い女郎が多いことだった。茶屋の乙女も生娘でないことはわかっていたが、そう思わせることが大事だった。

長州の武士たちがポルトガル人に扮したように、サトウも慣れない着物をはおり、日本人に扮することにした。もちろん碧眼の彼が日本人になれるはずはなかったが、それでも流暢になった日本語で話しかけると、女たちはキャッキャッと喜んだ。

アーネスト・サトウに漢字をあてて「薩道愛之助」という日本名を名乗り始めたのは、この頃のことである。

「愛之助さま」

登楼を告げられるとき、耳元でささやかれるとき、新しい自分の名前を呼ばれるたび、ぞくぞくするような歓喜がわき上がるのを押えることができなかった。

伊勢楼を知ってから、サトウは、それまで楽しみだった梅屋敷の茶屋に行く機会がすっかり減っていた。エルギン卿の本で読んだおとぎの国は、そうか、ここにあったのかと彼は思った。目の前にバラ色の唇と黒い瞳があった。

仙之助編 一の七

港崎遊郭の伊勢楼が新しい店を開業したのは、長州藩の若い武士たちがイギリスから密かに帰国した年のことだ。長州をめぐるきな臭い事件が続き、通訳官としてのアーネスト・サトウも仕事も増えていた。

彼が心ときめいたのは、神風楼という屋号だった。

日本書紀に「神風の伊勢の国は常世の波の敷浪の帰する国なり」という、倭姫命が天照大神から受けた神託の一説があることを彼は承知していた。

神風は伊勢の枕詞でもある。伊勢楼と神風楼とは考えたものだ。

新築の店は、玄関を入ると、すがすがしい木の香りがした。

この国では、船にしても建物にしても、木材にペンキを塗らない。無垢の木の美しさは、横浜の港で最初に小舟を見たときからサトウが魅了されたもののひとつだった。

廊下を進むと、天岩戸から光り輝く女神があらわれる様子を描いた極彩色の織物が壁にかかっていた。

「アマテラス……か?」

「はい、そうでございます。よくご存じで」

淡い紫色の着物をまとった女が横に立っていた。

「天照大神のご神託から名前を取るとは、恐れを知らぬにも程があるな」

「そこに登楼なさる異人さんも恐れを知りませんね」

「異人さんではない。薩道愛之助と申す」

女は小さく笑うと、黒い瞳でこちらをじっと見つめた。

「愛之助さま、フジと申します」

女はまだ笑っていた。日本名を名乗るといつものことだった。

「フジヤマのフジか?」

「いえ、花のフジでございます」

長い袖をひらりと翻すように動かした。紫の房が連なった花の模様が揺れた。

「あ、ウィステリアか」

「何とおっしゃいましたか」

「英語でフジの花のことだ」

「愛之助さまのお国にもフジは咲くのですか」

「もちろんだとも。同じように美しく咲く」

「でも、ウィステリア……と呼ぶのですね」

フジは、くるりと背を向けると何も言わず、小柄な背丈には長すぎる着物の裾をひきずりながらサトウの前を歩いた。廊下や柱は無垢の木だったが、廊下に沿って欄干がしつらえてあり、それだけは目にも鮮やかな深紅に塗られていた。ところどころに吊されたぼんぼりの淡い光に照らされる赤は、なんとも妖艶で、別世界に誘われるようだった。

仙之助編 一の八

アーネスト・サトウが誘われたのは、風神と雷神が描かれたふすま絵の部屋だった。

フジは正座をして、丁寧にお辞儀をした。

そして、にわかに立ち上がり、するりと銀色の帯をほどいた。

薄紫色の着物がすとんと畳に落ちて、大輪の花が開いたようになる。

袖の一部がサトウの手元にひらりと載った。ひんやりとした絹織物の感触だった。フジの身体がふれた訳ではないのに、指先で愛撫されたような錯覚に陥る。手のひらの上で、まさぐるように絹の感触を確かめると、それだけでゾクゾクするような興奮が背中を駆け上がってゆく。

後ろを向いたまま、サトウの目の前に立つフジは、梅の花が染め抜かれた深紅の肌襦袢をまとっていた。廊下の欄干と同じ色だった。身体の線がくっきりとわかる西洋の女の下着より、何と艶めかしいことか。腰回りに結ばれた白い紐がほどかれると、腰巻きと呼ぶ白い布を下半身にまとっただけの姿になる。だが、着物と同じ直線仕立ての肌襦袢は、紐で結ばれている間は、女の身体をふんわりと覆って、男の妄想だけをかき立てる。

脱ぎ捨てた着物の袖を手にして、サトウは恍惚の表情を浮かべていた。

日本の絹は、なんとやわらかで心地良いのだろうか。

一攫千金を夢見て横浜にやってくる貿易商が、日本で取り扱う商品といえば、何をさておき絹織物だった。ヨーロッパで蚕の病気が流行り、中国ではアヘン戦争があって、絹の生産量が減っていた。そこで注目されたのが日本の絹だったのだ。

ヨーロッパでも中国でも、女の上質な装いには絹が好まれる。

つややかな絹の美しさはどの国でも同じだが、一本の帯で着付ける日本の着物ほど、絹織物の美しさを際立たせるものはない。サトウがそのことに気づいたのは、港崎遊郭に出入りして、着物の女と間近に触れるようになってからのことだ。

耳元に熱い吐息を感じて振り返る。

「愛之助さま……」

フジがしな垂れかかるようにして、真横に座っていた。

赤い肌襦袢が、するりと落ちて、華奢な肩があらわになる。白粉を塗った真っ白な顔と対照的に、肩はやわらかな象牙色だった。抱き寄せると、肌襦袢が腰のあたりまで滑り落ちた。サトウの手は、そのまま素肌の背中にまわす格好になった。お椀を伏せたように形のいい乳房が手に触れる。滑らかな肌は陶磁器のようだった。

「お国の言葉をもっと教えてくださいな」

「なぜ知りたい」

「ウィステリアという響きが、フジよりも気に入ったからでございます」

おとぎの国と憧れたこの国に来て、サトウは人形のように美しい娘に何度も魅入られたが、神風楼のフジと出会って、それまでにない感情を揺さぶられていた。

仙之助編 一の九

アーネスト・サトウと医師のウィリアム・ウィリスが暮らす三軒続きの日本家屋の長屋にもうひとりの住人が加わったのは、一八六六年の秋のことだ。

英国大使館に新たに赴任したアルジャーノン・ミットフォードという外交官だった。

ウィリスと同い年の二九歳で、サトウは六歳年下だったが、日本語を学び始めたばかりのミットフォードに手ほどきをする役回りを任された。

日本語の翻訳や通訳をする仕事仲間だったシーボルトと共に、その頃、オランダ語の通訳と同じ報酬を得る交渉を勝ち取ったばかりだったサトウは、日本語の遣い手として名実ともに認められたことに自信を持ち、ことさらに意気軒昂だった。

駐日英国公使は、ラザフォード・オールコックからハリー・パークスに代わっていた。

オールコックは北京に転任になったが、その部下だったミットフォードは、彼の義理の娘と恋に落ち、結婚を反対されて、日本に赴任させられたと聞いた。

サトウは、日本に赴任したばかりの頃、居留地の事件となった当時の同僚と宣教師の娘との恋物語を思い出していた。成就する恋もあれば、しない恋もある。

少なからず傷心で日本にやってきたミットフォードのために、長屋で歓迎会が開かれた。

サトウとウィリスは、同じ年回りの士官たちも数人招いた。当時、横浜には、外国人守備隊として、イギリスの第九連隊が駐屯していた。

贔屓の神風楼に相談すると、格安の料金で歌と踊りの達者な芸者を手配してくれた。仕出し屋からは魚と豆腐の料理が届けられた。もちろん酒はふんだんに用意した。

日本料理になれないミットフォードは、黒い塗りの膳に用意された尾頭付きの鯛に目を白黒させていたが、美しい着物の女たちにはたちまち相好を崩した。

三味線の音色にあわせて踊りが始まった。

一曲終わったところで、三味線をひく女がサトウに聞いた。

「何かお好みの歌はございますか」

「威勢の良い歌がよいな。あの流行歌はどうだ。オッピキヒャラリコ、ノーエ……」

野毛山節という歌だった。女たちはキャッキャッと笑いながら歌い始めた。

──野毛の山から、ノーエ。野毛の山から、ノーエ。

野毛のサイサイ。山から異人館をみれば。

お鉄砲かついで、ノーエ。お鉄砲かついで、ノーエ。

お鉄砲サイサイ。かついで小隊すすめ。

オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキヒャラリコ、ノーエ。

オッピキサイサイ。ヒャラリコ、小隊すすめ。

サトウは最後の呪文のような歌詞が好きだった。ミットフォードも気に入ったらしい。男たちも立ち上がって「オッピキヒャラリコ、ノーエ」と声をあわせ、女たちの真似をして手をヒラヒラさせながら踊った。夢のように楽しい宴は、深夜まで続いたのだった。

仙之助編 一の十

一八六六年十一月二六日は、夜明け前から強い乾いた風が吹いていた。

朝の九時頃にけたたましい半鐘が鳴り、ただならぬ事件がおきたことをサトウは知った。長屋の前の小さな庭に出ると、ウィリスも隣の庭に出ていた。

「あの鐘の音は、火事か?」

「そうだな。屋根の上から見てみよう」

二人は、長屋の屋根によじのぼった。風上の方角に天高く火柱が上がるのが見えた。

思ったより火元は遠かった。

「ちょっと火事の様子を見てくるよ」

サトウは、ウィリスに声をかけた。

「大丈夫か。気をつけろよ」

前日の夜、遅くまで北京から届いた引っ越し荷物の荷ほどきをしていたミットフォードは、まだ起きてこなかった。

帽子を被り、慌てて履いた靴は履き古したもので、サトウは足下を見て少し躊躇したが、すぐに帰ってくるのだからかまわないと思った。

日本人居住地に続く狭い道に出ると、逃げ惑う群衆で身動きもできなかった。家財道具をそのまま担いでいる者もいれば、唐草模様の風呂敷で包んだ荷物を背負っている者もいる。興奮しきった人々が通りの先から雪崩のように押し寄せていた。

火元の家に近づこうとしたが、炎の勢いが早いのに驚いて引き返した。

その瞬間、ふいに港崎遊郭のことを思い出した。

サトウは胸騒ぎを覚え、外国人居留地の境界線の先にある遊郭をめざした。ほんの数日前、フジと過ごした甘美な時間が脳裏によみがえる。

めざす遊郭の方角から、避難する人たちの波が再び押し寄せてくる。

サトウの不安は的中した。火元と思ったところよりも激しい炎があがっていた。

遊郭は木造の橋で外界と結ばれていたが、そこに大勢の人が群がっていた。先ほどと異なり、大荷物を背負った者はなく、着の身着のままの女が多かった。浴衣姿もあれば、見るからに女郎とわかる派手な着物をまとった女もいた。

サトウは、群衆の中にフジの姿を探していた。

すると突然、恐怖におののく女の叫声が響いた。

「きゃああああ」

背後から大きな炎が立ち上がり、遊郭を取り囲む土手に沿って突進してゆく。

対岸から小舟が一艘、鈴なりの人を乗せてこちらに向かってきた。不安定にゆらゆらと揺れ、なかなか前に進めない。棒で舟を操るのは年端もいかない少年だった。

身を投げるように舟から落ちた女がいた。一人、二人。だが、沈んだまま、浮かんでこない。恐怖にかられ、泳げないのに水に飛び込んだのだろう。

仙之助編 一の十一

小舟から身を投げた三人目の女にアーネスト・サトウの目は釘付けになった。

ひらりと広がった着物が薄紫色だったからである。初めて出会った時にフジがまとっていた着物の色だった。サトウにはそう見えた。手にじっとり汗を握っていた。

「フジ……」

サトウは、我を忘れて水辺に駆け寄ろうとした。

次の瞬間、反対側の方角に爆音と共にすさまじい閃光が走った。そのまま、それは巨大な炎となって周辺に燃え上がった。

「油商人に火がついたぞう」

炎の方角から叫び声があがった。

長屋がある方角だった。油問屋がある界隈は少し離れていたが、火が迫っていることは明らかだった。サトウは、後ろ髪を引かれながらも踵を返した。

激しい風が北西から吹いていた。長屋は風下の方角だった。

「もう駄目かもしれない……」

人をかき分け、かき分け、夢中になって走った。前方に見慣れた坪庭が見えてきた。

中国人の召使いが呆然と立ちすくんでいる。

「何をしている、すぐに荷物をまとめるんだ」

隣の長屋にも声をかけた。

「大丈夫か」

「俺はたいした荷物はない。これだけだ」

医療器具を入れた黒い鞄を抱えていた。

「寝坊のあいつはどうした?」

「大丈夫だ。犬をつれて先に避難した」

ミットフォードが数日前に迷い込んだ犬の世話をしていたことを思い出した。

「お前の家はお宝の山だからな。手伝おう」

最初に取り出したのは、英和辞書の原稿だった。これが燃えてしまっては、二年間の努力が水の泡になる。家財の中で一番気に入っている茶箪笥の中にしまい込んだ。山のようにある蔵書は、手当たり次第、箱に詰めたが、最後は、まとめて毛布にくるむしかなかった。どこからともなく居留地の顔見知りが集まって、荷物を運び出すのを手伝ってくれた。ミットフォードの歓迎会に招いた士官たちもいた。

山のような荷物は、外国人居留地と日本人居住地の間に広がる広場に運び出した。一息ついて振り返ると、思い出深い長屋が炎に包まれているのが見えた。

なおも火は迫ってくる。だが、もうすべての荷物は運べなかった。

結局、サトウは、毛布に包んで持ち出した書物の多くを失った。辞書の原稿と茶箪笥がかろうじて助かったのは不幸中の幸いだった。

仙之助編 一の十二

開港七年目の横浜を焼き尽くした炎が鎮火したのは、午後十時を過ぎてからだった。

被災したのは木造の家が多い日本人居住地だけではなかった。石造りの家や頑丈な倉庫が並ぶ外国人居留地も半分ほど焼け落ちてしまった。

なかでも、被害が大きかったのが港崎遊郭だった。

翌日の朝、焼け跡を歩いたサトウは、遊郭のあった界隈で、男女の見分けもつかないほど黒焦げになった死体が積み上げられているのを見た。

サトウは思わず目を伏せた。

通りがかった老人が、手をあわせて念仏をつぶやいている。

「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

「かわいそうなことですね。成仏してもらわないと」

サトウが問いかけると、老人は驚いたように言った。

「あれ、異人さんかね。じゃあ岩亀楼では、よく遊びなさったでしょう。これは火元になった岩亀楼の女郎ですな。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

「火元は岩亀楼だったのですか?」

「こんなに大勢の女郎が死んだのだから、間違いない。みなそう噂しとります」

「そうですか……」

近くの井戸からは、半分焼けた遺体が見つかったと老人は語った。猛火に焼かれて苦しみのあまり、井戸に身を投げた女郎だと聞いて、サトウは、小舟から身を投げた女のことを思い出した。本当に薄紫色の着物の女がフジだったなら、少なくとも黒焦げになることは免れたはずだ。そう信じたいと、サトウは思った。

神風楼のあった周辺も訪ねたが、黒焦げの柱の一部が残っているだけだった。

おとぎの国は、夢の彼方に消えてしまった。

蔵書を守るあまり、洋服をほとんど燃やしてしまったサトウは、逃げ出した時に着ていた煤けた服と古ぼけた靴のままだった。外国人も百人あまりが焼け出され、数少ない洋服屋も被災して、その後しばらく、横浜では洋服の価格が高騰した。

この火事をきっかけに英国公使館も江戸に移ることになった。

四百人近い女郎が亡くなったと、サトウは風の便りに聞いた。開港と同時に創設された港崎遊郭は、大火で焼失した場合は、再建しないという幕府との取り決めがされていた。フジの消息は、もはや確かめようがなかった。

鎮火の直後、岩亀楼が火元と噂されていたが、実際は、港崎遊郭に近い豚肉料理屋が火元だったことがあきらかになった。大火は、後に「豚屋火事」と称された。

江戸に移ってからのサトウは、便宜上、人々がヨシワラと呼んだ港崎遊郭ではなく、本物の吉原に行く機会もあった。長い歴史のある壮麗な遊郭は圧倒される美しさだったが、それでも彼の脳裏から神風楼のフジが消えることはなかった。

仙之助編 二の一

少年は頬を紅潮させながら、東埠頭の先の海を見つめていた。

潮風が吹き抜けてゆくのが心地よい。

日米修好通商条約にもとづき、横浜が開港したのは一八五九(安政六)年七月のこと。それからまもなく、二つの埠頭が建設された。海に向かって左側の東埠頭が外国船専用で、右側の西埠頭に日本船が出入りすると決められた。海岸沿いの一帯が外国人の居住が認められた外国人居留地になる。だが、建物は日本家屋であり、ただ時折行き交う異人の姿だけが、ここが特別な場所であることを教えてくれる。

「黒船は、この海の先の異国からやってきたのですね」

「そうだとも。これからはもっと船はやってくるぞ」

「いつかは私も海の彼方に行けるでしょうか」

「行けるとも、横浜におればな。何でも出来る」

「はい、ち、父上」

「初めて父と呼んでくれたな。そうだ、今日からおまえは山口仙之助だ」

武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県東部)、橘樹郡大曽根村の漢方医、大浪昌随の五男として仙之助が生まれたのは一八五一(嘉永四)年。浦賀に黒船が来航する二年前になる。

北に蛇行する鶴見川、南に大倉山がそびえる大曽根村は、外国船が出入りするようになった横浜から二里(約七・八㎞)あまり内陸に位置する。空豆と梨の産地として知られる農村だが、それを言うならば、横浜も仙之助が生まれた頃は小さな漁村にすぎなかった。

大浪昌随は村人の尊敬を集める人物だったが、跡継ぎの長男以外には、家業を離れて身を立てることが求められた。江戸時代の鎖国がそのまま続いていたなら、目端の利いた少年だったから、それなりに商売で身を立てたかもしれないが、さほど目新しいことのない人生だったに違いない。運命を変える出来事がおきたのは、一八六〇(万延元)年、仙之助が数えの十歳になった年の五月だった。

村の豪農の口利きで、山口粂蔵という人物が大浪家に訪れた。

下野国(栃木県)の石橋から開港まもなく横浜に出て商売を始めた成功者というふれこみで、見込みのある男子を養子にしたいという申し出だった。

漢方医とはいえ、子沢山の大浪家の暮らし向きは楽ではなく、願ってもいない口減らしの話だった。長男を除く三人の息子が座敷に呼ばれた。

山口粂蔵は、ひとりだけ華奢な少年の体つきをした五男に目がいった。

鼻筋の通った端正な顔立ちだが、その瞳は野心を燃えたぎらせるように輝き、兄たちに負けまいと身を乗り出して、横浜に出入りする黒船や異人の話に聞き入っていた。大曽根村にも開港した横浜の噂は伝えられていたが、異人は赤鬼のような姿形をしていると恐れる者が多かった頃のことである。粂蔵は、少年の並々ならぬ好奇心の強さを気に入った。彼もまた、同じような思いを抱いて、故郷の石橋を後にしたのだった。血のつながらない少年に、同じ血が流れていることを直感した瞬間だった。

仙之助編 二の二

一八六〇(万延元)年六月四日、横浜は開港二周年を祝う山車や芸者の手踊りが繰り出して、お祭り騒ぎとなった。

山口粂蔵が仙之助との養子縁組を急いだのは、その日を共に祝いたい気持ちがあったからだ。前年の開港した日の横浜はまだ何もなく、何の祝賀も行われなかった。たった一年で横浜は大きく変わった。この先、どれほど発展するかわからない。

粂蔵にとっても横浜は故郷ではない。未知なる可能性を信じてやってきた新天地だった。ここに根づけば、いくらも大きな成功が掴めるに違いない。そのことを仙之助にも実感させたかった。

大浪家では、母親だけが突然の出来事に戸惑っていたが、仙之助は、不思議なくらい生家を離れる躊躇や感傷を見せなかった。少年の見知らぬ世界へのただならぬ好奇心を粂蔵は好ましく思った。

父親の大浪昌随が粂蔵に望んだのは、仙之助に学問をさせることだった。粂蔵は、養子に迎えた後は江戸の漢学塾に通わせることを約束した。

大曽根村から横浜までの道のりは、旅というほどの距離でもなかったが、仙之助には見知らぬ異国に旅立つような高揚感があった。

粂蔵が自分の商売について仙之助に話したのは、その道すがらのことだ。

「開港地には、まずはともかく必要なものがある」

「何でしょうか。船に積み込む薪や水ですか」

「賢いな。だが、それだけではない」

「商人ですか」

「そうだな。横浜には開港してすぐ異国の商社が店開きをした。商人たちは成功を夢見る若くて血気盛んな男たちだ。横浜にはまだ異人の女はほとんどおらぬ」

「……」

「男というものは、さみしがり屋だからな」

「……飯盛り女ですか」

年端もいかない漢方医の五男坊だったが、ませたところがあると思った直感は当たったと粂蔵は思った。飯盛り女とは、宿場で一晩の相手をする女のことだった。

「というか、吉原だな。わかるか?」

「はい、極楽浄土のようなところだと聞いたことがございます」

「そうか、そうか」

粂蔵は笑いながら仙之助の頭をなでた。

「開港してすぐ幕府は横浜にも吉原をこしらえたのさ。わしはそこで伊勢楼という店を開いた。今は岩亀楼という大店が異人の商売を独り占めしているが、こっそり来る異人もおる。そのうち横浜に来る異人がみんなこぞって来る店にするつもりだ」

仙之助編 二の三

開港記念日のお祭り騒ぎで仙之助が目を見張ったのは、仮装をした異人の姿だった。

山車や芸者の踊りは村の八幡神社の大祭とさほど変わらなかったが、見たこともない仕立ての派手な服を着て海岸通りを練り歩く異人を仙之助は食い入るように見つめていた。

「彼らは南蛮のチンドン屋でございますか」

「いや、そのような職業のものではない。商人だろう」

「商人がなぜあのような姿をしているのですか」

「彼らも港が開かれた記念日がうれしくて浮かれておるのだ」

赤と白の格子柄の不思議な服を着た異人が仙之助に手をふった。

仙之助は、どうしたものかと戸惑って粂蔵の顔を見上げた。

「ハローと呼びかけてみるがいい」

「それは異人の言葉ですか」

「そうだ」

「父上は異人の言葉が話せるのですか」

仙之助は興奮した様子で問いかけた。

「いや、いくつかの言葉を知っているだけだ。ハローとは、異人の挨拶じゃ」

「ハロー……、でよろしいのですか」

粂蔵の表情を確かめると、仙之助は一呼吸おいて大きな声を上げた。

「ハロー」

すると、格子柄の服の男が振り返ってにっこりと笑った。

「私の挨拶が通じたのでございますか」

「そのようだな」

「これは蘭語でございますか」

「横浜の異人は、長崎出島の異人とは違う言葉を話すそうだ。蘭学を修めた偉い先生が横浜の異人とは話が通じぬと嘆いていた。ハローとはエゲレスという言葉だ」

「エゲレスとは」

「横浜に出入りする黒船の異人が話す言葉じゃ」

「蘭学ではないのですね。父には漢学を修めるよう言われましたが、私は漢学より蘭学を学びたいと思っておりました。しかし、もはや蘭学でもないのですね。エゲレスの言葉はどのようにしたら学べるのでございますか」

「急くのではない、仙之助。まずは学問の足下を固めなさい」

「こうして異人の姿を見ておりますと、世の中が大きく変わっていくことがわかります。私は新しい世の中の先頭に立つような人物になりたいのです」

「ほう、志は一人前だな」

「横浜におれば何でも出来ると父上はおっしゃいました」

仙之助編 二の四

仙之助が山口家の養子になった一八六〇(万延元)年といえば、日米修好通商条約の締結に激怒した水戸藩士が大老井伊直弼を襲撃した桜田門外の変がおきた年にあたる。

武士たちの怒りの矛先が異人たちに向かい、攘夷という名のテロリズムに発展するのはそれからしばらく後のことである。

仙之助は、その年の夏の終わり、江戸、浅草の漢学塾に入った。横浜からは通える距離ではなく、住み込みの塾生となった。仙之助の興味は開港地の横浜にあったが、実父と養父の約束とあれば、致し方なかった。

それでも生来の物怖じしない性格で、すぐに新しい生活に馴染んだ。飲み込みが早く要領のいいところがあり、とりたてて学問に秀でているわけではなかったが、学業が遅れをとることはなかった。

仙之助の幸運は、塾で一目おかれていた秀才が、子沢山の漢方医の息子で商家の養子という、自分の映し鏡を見るように似た境遇だったことだ。

秀才は名を仙太郎といった。境遇が似ているだけでも驚くのに、名前もよく似ていて、仙之助はさらに驚いた。

仙太郎は、三つ年下の仙之助を弟のように目をかけてくれた。人なつこくて物怖じしない性格が、生家に残してきた末の弟に似ていると言うのが理由だった。

仙太郎の養家は、日本橋の大きな呉服問屋だった。

横浜の遊郭とは大変な格の違いだったが、仙之助は、粂蔵の商売を恥じてはいなかった。開港地で外国人相手の商売をするという粂蔵の野心は、花を咲かせると信じていたからだ。それでも、やんわり商売の内容にふれなかったのは、持って生まれた如才なさだった。

「仙太郎さんは、呉服問屋の跡取りに見込まれたのでございますか」

「いや、たいしたことはない。それよりそなたの家は黒船の入る港で商売をしているというではないか」

「横浜が開港したのは、ほんの一年少し前のことです。父は商機を見込んで下野国からやって参りました。まだ小さな店ですが、いつか異人相手に大きな商売をすると申しております。私はその右腕になれたらと思います」

「そうか、うらやましいな」

「私が、でございますか」

「そうだ。呉服の反物になる生糸は、異人との商いに評判が良いと聞いている。いずれは私も手を広げて異国と商売をしたいと思っている。だが、私の父は昔気質で、新しもの好きの考えにいい顔をしないのだ。そのような父を持つそなたがうらやましいぞ」

「大店の旦那様になるお方が何をおっしゃいますか」

「ところで、そなたは黒船を見たことがあるのか」

「はい」

仙太郎の表情に羨望のまなざしが加わったのを仙之助は見逃さなかった。

仙之助編 二の五

かつて仙之助が粂蔵の話に夢中になったのと同じように。仙太郎は身を乗り出して黒船の話に聞き入った。仙之助は、仙太郎に自分と同じ、異国に対するただならぬ好奇心があることに驚いた。

「異人と会ったこともあるのか」

「はい」

「本当に、瓦版に描かれた赤鬼のような顔をしておるのか」

「肌が白いので頬の赤さが目立ちますが、鬼ではございませぬ」

「異人と話したこともあるのか」

「いや、その……、一度だけ、挨拶をしたことはあります」

「そなたは、異人の言葉を知っているのか」

「父からひとつだけ言葉を教わりました」

「蘭語か。いや、横浜の異人であれば……そうではないな」

「エゲレスとかいう……」

「エ、エゲレスか、やはりそうか」

「エゲレスの言葉をご存じなのですか」

「黒船の国で話しておる言葉であろう」

「長崎出島の異人が話す言葉とは違うと父に教わりました」

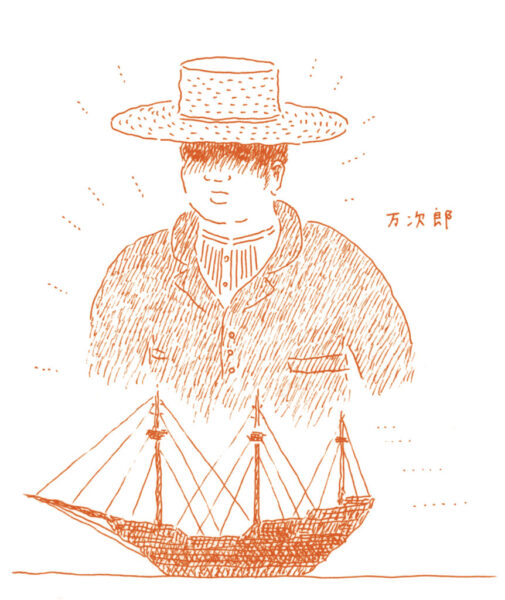

「そなたは、中浜万次郎という人物を知っているか」

「黒船来航の時に通弁をしたというお方ではありませんか」

「そうだ。その後、条約を結ぶために幕府の使節として、咸臨丸という日本の船に乗って海を渡った」

「偉い先生なのですね」

「エゲレスの言葉を操れる者は、ほかにはいないと聞いている」

「どこにいけば、教えを請うことができるのでしょうか」

「われわれもせめて侍であれば、幕府に仕える万次郎殿の消息を知る機会もあるかもしれぬが、商人の身では、どうにもならないな。でも、そなたのように横浜にいれば異人はいくらでもいるだろう」

「いくらもおりますが、いきなり言葉の稽古を頼むわけにも参りませぬ」

「それもそうだな」

「仙太郎さんも……、いつか異国に行きたいと思っておられるのですか」

「もちろんだとも。万次郎殿は、異国との交渉になくてはならぬお人だが、土佐の漁師で、漂流していたところを黒船に救われたと聞いている。大変な苦労をされたのだろうが、うらやましくもあるな。平民の身では漂流でもしなければ、国を出ることはできぬゆえ」

仙之助は、兄と慕う秀才の仙太郎が自分と同じ野望を持っていることに驚くと共に、同士のような感情を抱き始めていた。

仙之助編 二の六

漢学塾のある浅草で、何と言っても有名な名所は浅草寺であった。

慶応の大火で燃える前の雷門がそびえていて、その先に仲見世の商店が続く。周辺には芝居小屋や水茶屋も多く、少年たちには心躍る場所であった。

仙太郎と仙之助は、驚くほど似たところが多かったが、甘い物好きというのも共通点のひとつだった。親しくなった二人が、よく誘い合わせて出かけたのは、浅草寺の別院、梅園院の境内にある茶店だった。あわぜんざいが美味いと評判を呼んでいた。梅林に囲まれた茶屋は、仲見世の賑やかな店と異なり、ゆっくり話をするのにも適していた。

その日も梅園院の茶店で、二人はいつものあわぜんざいを注文した。

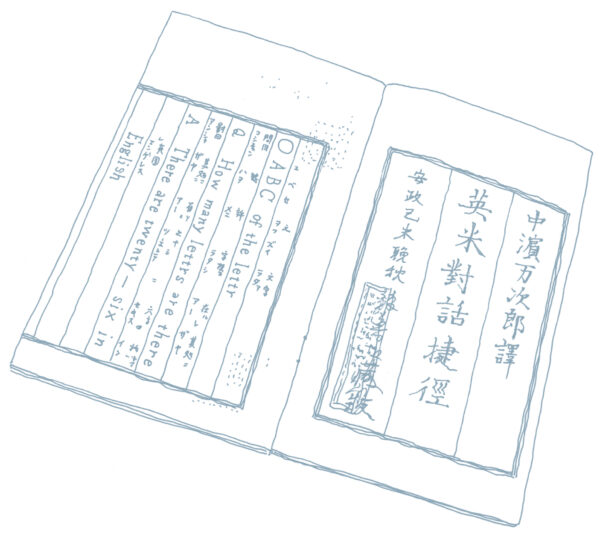

仙太郎は、思わせぶりな様子で風呂敷包みから一冊の本を取り出した。

「仙之助、ついにこの本を手に入れたぞ」

「何でございますか」

「万次郎殿が著したエゲレスの教本だ」

赤い表紙の本で「中浜万次郎訳」とあり、『英米対話捷径』と記されていた。

仙太郎が開いた最初のページを仙之助は食い入るように見つめた。

文章を縦ではなく、横に書くのは埠頭に積み上げられる荷物の荷札を見て知っていた。横に記されたエゲレスの文章の上に仮名がふってある。

二人は声を揃えて読み上げた。

「ヱベセ・ヲフ・ズィ・ラタァ

(ABC of the letter)」

「コシチャン ハヲ・メニ・ラタシ・アー・ザヤ

(Q: How many letters are there?)」

「アンシャ ザヤ・アー・ツーヱンテ・セキス・イン・ヱンゲレス

(A: There are twenty-six in English)」

続いて意味を読み上げた。

「ヱベセ之文字。トイテイワク、幾許字数カ其処ニアル。コタエテイワク、英国ニ於テハ、其処ニ二十六文字アリ」

仙之助は、仙太郎の顔をのぞき込んでたずねた。

「ヱベセとは何でございましょうか」

「さて、次をめくってみよう」

ABCの文字が並んでいた。

「はて、エゲレスのイロハニホヘトではないか。われわれも文字を習うときにイロハから始めるではないか。エゲレスのイロハがヱベセなのだ」

「そうでございますね。ヱベセから学んで参りましょう」

ぜんざいが冷めますよ、と茶屋の娘に声をかけられ、仙之助は頬を紅潮させながらあわぜんざいを頬張った。いつもにまして美味いのは、言い知れぬ高揚感のせいだった。一冊の本が異国への扉を開いてくれたように感じていた。その日から二人は、人目を忍んでは、この本を開き、まだ見ぬ異国の言葉の稽古に励むようになった。

仙之助編 二の七

港崎遊郭で伊勢楼を営む山口粂蔵の養子に仙之助が迎え入れられて、二年の月日がまたたくまに過ぎ去った。浅草の漢学塾で学びながら、盆や正月の休みには 横浜に帰ってきた。その節には家の雑事を手伝うが、伊勢楼の女郎たちは仙之助に手紙の代筆をせがんだ。漢文の素養が身につき、時候の挨拶や気の利いた言い回しにも長けていた上、丸みを帯びた筆跡が女文字のようで好ましいからでもあった。仙之助は親身になってひとりひとりの要望を聞き、家族や贔屓の旦那衆に出す手紙の文章を何とも上手にまとめるのだった。

仙之助は細身の体格はそのままだったが、背丈が大分伸びて大人びてきた。端正で品のある容貌ながら、女郎たちの卑猥なやりとりも上手くかわす世慣れたところがあり、人なつこい性格で女郎たちにかわいがられた。

一八六二(文久二)年の年の暮れ、塾の師匠が郷里に長く帰省することになり、いつもより長い正月休暇となった。

帰省した翌日、女郎たちがまだ寝静まっている昼前のことだった。唐突にひとりの異人が伊勢楼をたずねてきた。攘夷をふりかざす侍の追っ手から逃げてきたのだろうか。その年の夏の終わり、大名行列の一行に遭遇した外国人が切りつけられる生麦事件がおきたばかりで、居留地の外国人たちは戦々恐々としていた。

番頭が躊躇するなか、仙之助が率先して応対に立ったのは、仙太郎と稽古に励んできた言葉の実践をしたかったからだ。

仙之助は『英米対話捷径』に記されていた台詞をそのまま言った。

「ハッタ・イーシ・スィ・マタ・ウェサ・ユー

(What is the matter with you/ どうなさいましたか)」

すると異人は目を白黒させて問いかけてきた。

「Can you speak English? (おまえは英語が話せるのか)」

仙之助はじっと耳をすませて問い返した。

「キャン・ユー・スパーカ・エンゲレセ

(Can you speak English)?」

問いかけられた質問を確認するつもりだったが、異人は突然ゲラゲラと笑い出した。

「I speak English pretty well(私はとても上手に英語を話す). How about you(お前はどうなのだ)?」

仙之助は、ひとつ深呼吸をしてから習い覚えた万次郎の例文通りに答えた。

「アイ・アム・フヘヤブル・ヲフ・スヘキン

(I am fearful of speaking/ 私は片言しか話せません)」

異人はまたゲラゲラと笑い出した。

「Good Boy, Good Job(いい子だ、よくできた)」

仙之助は、少なくとも敵対していないことを理解して、笑顔を返した。すると相手もまた笑った。痛快な異人だと思った。少なくとも攘夷の追っ手から逃げてきたのではないだろう。危険がないのなら、異人との会話とも言えぬ会話をもう少し続けたいと思った。

仙之助編 二の八

仙之助は、中浜万次郎の『英米対話捷径』の例文を必死に思い出して言った。

「アイ・ドント・ノー・フー・ユー・アー

(I don’t know who you are/ 私はそなたが誰であるか知りません)」

すると、異人は答えた。

「My name is Eugene Van Reed( 私の名前はユージン・ヴァン・リードである)」

仙之助は、相手が名を名乗っていることを理解した。

「ユーYou)、ユージン・ヴァン・リード」

そう返すと、異人はにっこり笑って答えた。

「Yes, I am Eugene Van Reed(はい、私はユージン・ヴァン・リードです)。

What is your name(おまえの名前は何という)?」

習ったおぼえのない台詞だったが、名を名乗れと言われていると察した。

「I am ヤマグチセンノスケ」

すると、異人は先ほどの言葉を繰り返した。

「Good Boy, Good Job(いい子だ、よくできた)」

次に相手は、片言の日本語で返してきた。

「ワタクシハ、アキンドデアル」

戸惑う仙之助にたたみかけるように言った。

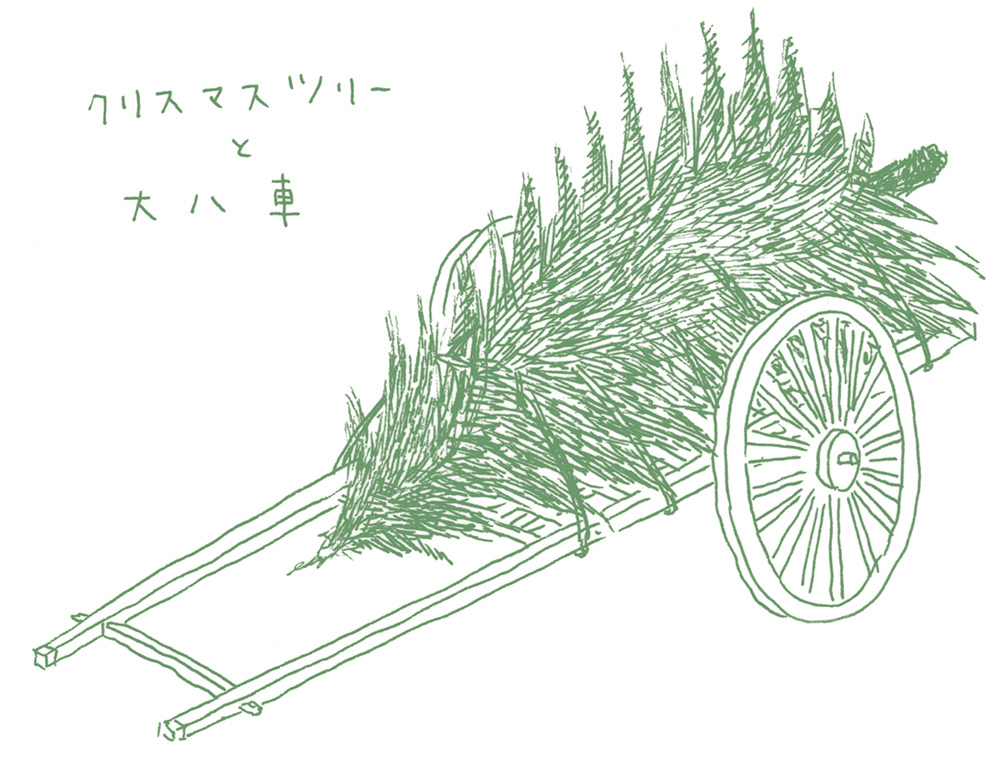

「ワタクシハChristmas Tree ヲウリマス」

「Christmas Tree?」

仙之助は、意味のわからない言葉をオウム返しに聞いた。

「Yes, Christmas Tree」

異人はそう言って笑い、仙之助を手招きした。表に出てみると、大八車に大きな木が一本載せてあった。植木を商っているのだろうか。

「I bought many Christmas trees for sell, Yokohama Hotel bought one, Royal British Hotel bought one, Yokohama Cathedral bought one, Gankiro bought one, this is the last one.(私はたくさんのクリスマスツリーを売るために買いました。ヨコハマホテルがひとつ買いました、ロイヤルブリティッシュホテルがひとつ買いました、横浜天主堂がひとつ買いました、岩亀楼がひとつ買いました。これが最後のひとつです)」

仙之助は、岩亀楼とホテルという言葉を聞き逃さなかった。

ホテルというのが、異人が経営する宿屋であることは知っていた。開港後、横浜の居留地にも何軒かの宿屋が開業し、そのような名前が冠されていた。岩亀楼は、言うまでもなく、港崎遊郭で異人の出入りが唯一公に許されていた女郎屋である。

Christmas Treeなる植木をなぜ売りに来たのかは意味不明だったが、異人が出入りするところが好んで買うものなのだろう。ならば、それを異人が伊勢楼に売りに来たというのは、もしかして名誉なことなのではないか。仙之助は思いを巡らせた。

仙之助編 二の九

仙之助は、Christmas Treeなる植木のことを粂蔵に相談した。居留地のホテルや岩亀楼も購入したと告げると、「ならば、うちも立ててみるか」と賛成してくれた。

ユージン・ヴァン・リードにそう意思表示すると、にっこりと笑って言った。

「Good boy, Good Job」

ヴァン・リードがその台詞を言うのは三度目で、仙之助は、それが自分への褒め言葉であることを理解して笑顔を返した。

仙之助も手伝って大八車から大きな木を下ろし、ヴァン・リードに言われるまま、大きな桶を運び込んでそこに木を立てた。

大八車には、大きな布袋も載っていた。ヴァン・リードは大黒天さながらにそれを背負って運び込むと、木を立てた桶の横に置いた。そして、袋の中から何が光るものを取り出した。

黄金色をした星形の飾りだった。

ヴァン・リードは宝物でも扱うようにうやうやしく手に載せて、それを大きな木のてっぺんに取り付けた。

袋の中には、まだたくさんの飾りが入っていた。ひときわ目を引いたのは、ガラスで出来た真っ赤な玉だった。杖のような形をした縞模様の飾りもあった。

女郎たちも起き出してきて、何事かと騒ぎながら大きな木を囲んだ。

粂蔵は、商売を始める夕刻になると廊下に並べる行灯を出してきて、中にろうそくを灯した。その光が赤いガラス玉に反射してキラキラと光った。

木の緑、ガラス玉の赤、星形の黄金色。なんとも華やかな色の競演だった。

ヴァン・リードは、得意げに言った。

「Merry Christmas」

仙之助は、オウム返しに聞き返した。

「Christmas?」

植木の名前でもあるらしき、鈴の音が転がるように軽やかなその言葉の響きを仙之助は美しいと思った。粂蔵が木を見上げながらつぶやいた。

「異人の正月飾りのようなものなのだろう。見ているとなんとも気持ちが明るくなるな。いや、めでたい、めでたい」

すると、ヴァン・リードはその言葉に反応した。

「Christmas ハ、メデタイ」

粂蔵は、その台詞を聞き逃さなかった。

「そうか、めでたいか。縁起の良いものなのだな」

ヴァン・リードはにっこり笑ってもう一度言った。

「Christmas ハ、メデタイ。Merry Christmas」

仙之助は、軽やかな響きの言葉の意味するところを何もわかっていなかったが、人の心を明るくする魔法の呪文のように感じて、記憶に深く刻み込ませた。

仙之助編 二の十

横浜の外国人居留地で初めてキリスト教の生誕祭、すなわちクリスマスが祝われたのは一八六二(文久二)年のこととされる。その年に建立した横浜天主堂で礼拝が行われた。

もっとも、当時はまだ、キリスト教の禁制が続いていたから、日本人がクリスマスの礼拝に参加することは許されなかった。

ユージン・ヴァン・リードがクリスマスツリーを売ることを思いついたのは、その二年前、プロイセン王国の外交官が、江戸の商人にふれまわってモミの木を探しクリスマスツリーを立てたという噂を聞きつけたからだ。早速、翌年のクリスマスからモミの木に似た木を手配して居留地の外国人たちに売り歩くようになった。

ヴァン・リードはハード商会という中国に本拠地をおくアメリカの商社で仕事をしていた。彼の自慢は、横浜の開港と同時に来日したことだった。

アーネスト・サトウが日本語の手ほどきを受けた医師で宣教師のジェームス・カーティス・ヘボンは横浜の外国人社会で一目置かれていたが、ヴァン・リードは、そのヘボンより早くから日本にいるとしばしば吹聴した。ちなみにヘボンとヴァン・リードは、いずれもペンシルヴァニア州パークス郡の出身で、それぞれの生まれ故郷の町は10㎞と離れていない。彼らと同じく一八五九年に長崎にやってきたトーマス・ブレイク・グラバーはスコットランドの出身で、生まれ故郷はアバディーンという港町だが、この町も一九世紀に多くの若者が海外に飛雄したことで知られる。彼らの出身地もそうした土地柄だったのかもしれない。

開港まもない日本にやってきた外国人たちは、職業や肩書きが何であれ、神秘のヴェールに包まれた東洋の島国へのやむにやまれぬ好奇心にかられて海を渡った。誰かに命じられたからではなく、命じてくれる誰かを自ら探し求めていった者たちだった。ヴァン・リードがそうした者たちの典型であったことは言うまでもない。

ヴァン・リードが日本に夢中になったきっかけは、サンフランシスコでジョセフ・ヒコという日本人にたまたま出会ったことだった。中浜万次郎と同じく船が難破し、漂流していたところをアメリカ船に助けられたジョセフ・ヒコこと、浜田彦蔵は、キリスト教の洗礼を受け、英語の教育を受け、不自由のない暮らしをしていたが、望郷の念が募り、帰国のきっかけを探っていた。

ヴァン・リードは、このジョセフ・ヒコから日本語の手ほどきを受けた。そして、彼を通して日本へのあこがれを募らせたのだった。

一八五八(安政五)年、日米修好通常条約が締結され、翌年の開港が決まると知ると、ジョセフ・ヒコはいてもたってもいられなくなった。二ヶ月後、測量船フェニモア・クーパー号に乗り込む決心をする。太平洋の深度調査をするため、日本にも立ち寄る可能性があると聞いたからだ。彼は首尾良く書記として、調査団の一員に加えてもらった。出発に先立ち、アメリカ国籍を取得し帰化したのは、洗礼を受けていたためだ。

ヴァン・リードは、サンフランシスコを出航する友人の旅立ちを見送りながら、日本への憧憬がいよいよ湧き上がるのを感じていた。

仙之助編 二の十一

一八五九(安政六)年二月、ユージン・ヴァン・リードはついに極東行きの船に乗る。

サンフランシスコから香港をめざすシーサーペント号だった。ジョセフ・ヒコが日本に行くために測量船の書記になったように、彼もあらゆるつてを頼って、故郷の友人が編集員を務める新聞社の通信員という立場を得た。

十三日の航海を経て最初に入港したのは、サンドウィッチ諸島のホノルルだった。

太平洋の真ん中に位置する島々は、その地の利から捕鯨船の基地として発展した。捕鯨船のみならず、太平洋を渡って極東に向かう船はみな立ち寄る補給地だった。

ここで、ヴァン・リードはジョセフ・ヒコと再会した。

測量船フェニモア・クーパー号がめざしたのもホノルルだったが、海洋深度の測定をしながらの航海はサンフランシスコから四十三日にもおよんだ。十一月下旬に到着し、しばらくホノルルに滞在していたが、アメリカ領事館で、日本の三つの港、すなわち函館、長崎、横浜が一八五九年七月に開かれることに決まったという話を聞き、ジョセフ・ヒコはいてもたってもいられなくなった。測量船は、日本に行くことがあってもいつになるかわからない。船を乗り換えて、いち早く日本に行く方法を考えたほうがいいと彼は考えた。そうして船を探していた矢先、香港に向かう大型帆船、シーサーペント号が入港した。

ジョセフ・ヒコの故郷への思いを理解した測量船の船長は、こころよく下船を許してくれた。こうして、二人はシーサーペント号で香港をめざすことにしたのである。

ホノルルは、背後に切り立った山が迫る美しい港だった。

山と港をつなぐ丘陵地に町が開けている。心地よい貿易風が、海上から山に向けて吹き抜けてゆく。抜けるように青い空と光り輝く青い海。深い緑の熱帯植物が生い茂り、かぐわしい香りの鮮やかな花が咲く。だが、ヴァン・リードは到着してまもなく、楽園の抱える矛盾を察知した。

島々はハワイ王国によって統治されていたが、王国の政治や行政の要職には多くの欧米人が入り込んでいた。サトウキビのプランテーションを経営する欧米人も多かった。一八六〇年代に入ると、経済の中心は捕鯨船の補給基地からサトウキビの栽培に転換していくが、彼が訪れたのは、その変革期の少し前にあたる。

王国の先住民は心優しく寛容で、穏やかな人たちだったが、この土地に住む欧米人たちは、彼らのありように全く興味を持ち合わせていなかった。彼らがこの土地に魅力を感じたのは、容易に富や権力が搾取できたからに過ぎない。ヴァン・リードは、ホノルルの富裕層の小さな社交界に招き入れられたが、彼らの興味が狭い仲間内の噂話に終始することに気づくと、すっかり興ざめして誘いを断るようになった。

ヴァン・リードは、そうした洞察を記事にまとめて通信員としての責務を果たした。

三月中旬、シーサーペント号は香港に向けて出航した。

ヴァン・リードのホノルルでの滞在は短かったが、サンドウィッチ諸島の美しさと搾取される王国の悲哀は、彼の心に強い印象を残したのだった。

仙之助編 二の十二

ユージン・ヴァン・リードとジョセフ・ヒコはシーサーペント号で香港に到着すると、早速アメリカ領事館に出向いて日本に渡る方策を探った。すると、横浜の開港にあわせてハリス駐日弁理公使とドール神奈川総領事が赴任することがわかった。彼らは上海にいる。今から上海に行けば、彼らが赴任する船に乗せてもらえるだろうと言うのだ。

二人は迷うことなく上海をめざした。

ジョセフ・ヒコはハリス公使の通訳、ヴァン・リードはドール総領事の書記として、二人は、それぞれ船に乗り込む名目を手にすることができた。

ハリス公使は艦船ミシシッピ号、ドール総領事は上海のハード商会が所有する小型帆船のウォンダラー号と、異なる船で出発することになった。ヴァン・リードとジョセフ・ヒコも、それぞれ雇われ主と同じ船に乗った。

最初に寄港したのは、五年前にペリーが来航した下田だった。ミシシッピ号とウォンダラー号はここで合流し、地元の艀

風のない朝だった。蒸気エンジンの動力があるミシシッピ号は、帆船のウォンダラー号と艀を曳航して進んだ。正午頃に浦賀を通過。この頃から南西の微風が吹き始めた。

一八五九(安政六)年六月三十日の午後三時半、二隻の船は水先案内の艀と共に横浜に入港した。七月四日と決められた開港の五日前のことだった。

横浜港では、羽織袴に刀を差した税関の役人が出迎えた。ヴァン・リードは彼らの身につけているものと話す言葉に興味津々だった。ジョセフ・ヒコは帰化証明書を握りしめ、彼らが自分をアメリカ人として扱うかどうかに気をもんでいた。キリスト教徒の彼が日本人とみなされたなら、どんな拷問が待っているかわからなかったからだ。

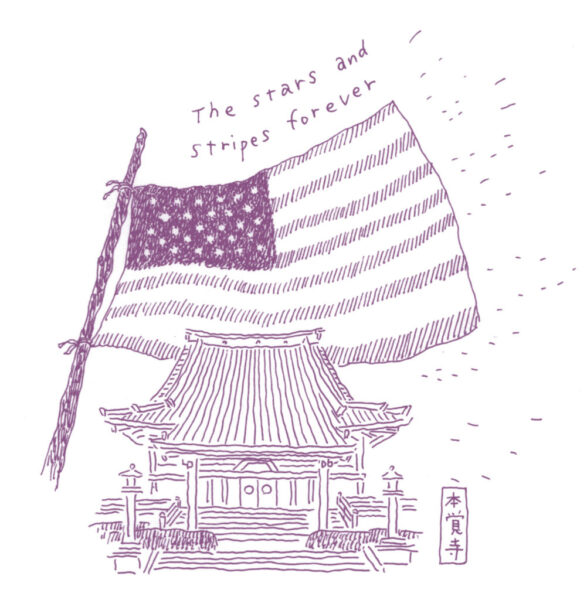

上陸までは、しばらくの時間がかかった。領事館の場所でもめたためだ。幕府が用意したのは横浜の港に近い新築の建物だった。だが、アメリカ側は、条約で定めた通り東海道の宿場である神奈川宿を要求した。折衝の結果、港を見下ろす高台にある仏教寺院がアメリカ領事館として割り当てられることになった。寺の名前を本覚寺といった。

開港の日、七月四日は雲一つなく晴れ渡った。午前十時すぎ、一行は満を持して上陸した。すなわち、ハリス公使とドール総領事、ミシシッピ号の艦長と士官たち、そしてジョセフ・ヒコとヴァン・リードの面々である。

寺の墓地に一本の見上げるような大木があった。彼らは、そのてっぺんの枝に棒を結びつけて旗竿にすることを思いついた。正午少し前に一行は本覚寺の墓地に入り、木の枝の旗竿に旗をあげた。青い星と赤いストライプの星条旗である。青空に国旗が翻るのを見ながら、彼らは厳かにアメリカ合衆国国歌を合唱し、ミシシッピ号から持参してきたシャンパンを抜き、口々に「The stars and stripes forever (星条旗よ、永遠なれ)」と言い乾杯した。

その後、本堂で日本に上陸して初めての昼食がふるまわれた。魚、ゆでた鶏肉、アヒルのロースト、野菜などが豪勢に並んだ。牛肉はなかったが、精一杯のごちそうだった。

七月四日はアメリカの独立記念日だ。祝宴は、そのお祝いもかねていた。

仙之助編 三の一

横浜が開港して五年の月日が流れ、外国人居留地には石造りの二階建ての建物が建ち並ぶようになった。どの建物も二階部分には、広いベランダが張り出していて、籐の椅子が置かれていた。インドより東のアジアの植民地でよく見られたベランダ・コロニアルと呼ぶ建築様式だった。風がよく抜けて暑さをしのぐのに適していた。

寒い冬のある日本では、ベランダが本来の役目を果たすのは年の半分ほどだったのに、申し合わせたように誰もがベランダを設えたのは、夏の蒸し暑さが熱帯の植民地と変わらなかったからだろうか。居留地の欧米人が、植民地を見るのと同じ眼で日本を見ていた証だったのかもしれない。

実際、幕末の政治情勢は、いつ周辺のアジア諸国と同じように植民地になってもおかしくない不安定さを含んでいた。

不平等な条約のもとに開国した幕府に反発して、国家存在の根拠としての尊王思想と、外敵を打ち払う攘夷思想が結びついた「尊王攘夷」が熱病のように広がった。

横浜の外国人居留地がその標的の最たるものであったことは言うまでもない。「攘夷」は、敵対される側にとっては、不条理なテロリズムに他ならなかった。

一八六二年の生麦事件は、彼らの脅威を象徴する出来事だったが、居留地の中で、一人だけ、被害者にも否はあったと吹聴する人物がいた。

アメリカ領事館の書記から転じて貿易商となったユージン・ヴァン・リードだった。

惨殺されたリチャードソンが遭遇した薩摩藩主の父、島津久光の一行に、ヴァン・リードもその直前に出会っていたと言うのだ。だが、日本の習慣や事情に通じていた彼は、直ちに馬を下り、道の傍らで脱帽して敬意を表した。薩摩藩の一行は何事もなく通り過ぎていった。

その後、リチャードソンのことを知って、事も無げに言った。

「日本の習慣を知らずに無礼を働いた者の自業自得であろう」と。

ヴァン・リードの言い分は、当然の如く、変わり者の戯言として受け流された。

港崎遊郭の伊勢楼に大八車を引いてクリスマスツリーを売りに来たのは、その年の年末だったことになる。

年が明けて一八六三年、品川の御殿山で建設中だった英国の公使館の焼き討ち事件がおきた。英国公使館は品川の東禅寺にあった頃、すでに二度も襲撃にあっていた。事件の首謀者は、長州藩の高杉晋作だった。当初は、横浜の外国人居留地を襲撃する計画を立てていたが、藩主の毛利定広の説得で中止。だが、薩摩藩が外国人を成敗した生麦事件に相当する成果を長州藩も上げることを切望し、藩の勅使らが江戸を離れたのを見計らって実行したのだった。火付け役の一人だった伊藤俊輔という若者が、密航してイギリス留学をしたのは、それからわずか数ヶ月後のことである。

この事件を受けて、外国人居留地では、攘夷派のテロリズムへの脅威と警戒はいよいよ高まった。戦々恐々とした人々は、イギリスとフランスの軍隊が駐屯するようになって、ようやく落ち着きを取り戻したのである。

仙之助編 三の二

一八六三年六月、横浜の外国人居留地に最初に到着した軍隊は、フランス陸軍の第一アフリカ猟兵連隊の二五〇人だった。

一八三二年に創設され、北アフリカ、モロッコの戦闘に参画した部隊である。一八五九年には、イタリア北部で勃発したイタリア統一をめぐる戦闘、ソルフェリーノの戦いに参戦している。後に赤十字を創設するアンリ・デュナンが遭遇し、戦争の惨状に心を痛めた戦争である。横浜に着任する直前、ラテンアメリカにおけるフランスとアメリカの代理戦争となったメキシコ出兵にも加わった。翌六四年の五月に海兵隊三〇〇人が着任するまで、フランス陸軍屈指の精鋭が外国人居留地を守備したことになる。それだけ、攘夷の嵐が吹き荒れる日本の治安が脅威と見なされていたのだ。

イギリス陸軍第二〇連隊分遣隊が香港から到着したのは一八六三年の年末である。翌六四年には海軍軽装歩兵五五〇人が上陸、続いて第二〇連隊の本隊が着任した。これにより、イギリス軍は総勢一二〇〇人と、フランスを上回る兵力を備えた。

両軍の駐屯地は、海岸沿いの外国人居留地の南側にある高台に設けられた。山側に位置することから「山手」と呼ばれた。

フランス軍の駐屯地は斜面にあり、「フランス山」と呼ばれた。隣接するイギリス軍の駐屯地は台地になっていて、第二〇連隊の20 (Twenty)をもじって「トワンテ山」と呼ばれた。制服の色も対照的で、フランス軍は青、イギリス軍は赤だった。そのため「青シャツ」と言えばフランス軍をさし、「赤シャツ」と言えばイギリス軍をさした。

彼らは、しばしば酒場で共に酒を酌みかわし、友情が生まれることもあれば、些細なことから殴り合いの喧嘩になることもあった。若い外交官や商人たちも、そうした戯れに加わった。誰もが若く、血気盛んで、好奇心に満ちあふれていた。攘夷派のサムライは、どこに潜んでいるかわからず、闇から突如現れる鋭い切れ味の刀で命を失うかもしれない。弾薬の飛び交う数多の戦闘を生き抜いた猛者にとっても得体の知れない恐怖だった。それが彼らの気持ちをヒロイックに高ぶらせ、行動を刹那的にさせた。

酒で勢いがつけば、繰り出すところは決まっていた。

港崎遊郭である。

夜の帳がおりると、無数の赤い提灯に灯りがともされ、遊郭の建物を照らし出した。二階建てのひときわ豪壮な建物だったのが岩亀楼である。その名前を外国人は「ヤンキロー」と少しなまって発音した。「ヨシワラ」と並んで、遊郭そのものをさす言葉でもあった。表向き、外国人の登楼が許されていたのがここだけだったこともある。

二階部分には、艶めかしい深紅の欄干がめぐらされていて、奥の格子戸の中に首筋まで真っ白に化粧をした若い女郎が煙草盆を前に置きずらりと並んだ。黒髪に刺した金銀の髪飾りが、灯りに反射してゆらゆらと煌めく。白い肌に真っ赤な紅をさした女たちは人形のように動かなかった。彼女たちが人形ではないことに気づくのは、時折、煙草盆から長いキセルを取り出して、プアッーと煙を噴き上げる瞬間だけだった。

仙之助編 三の三

夜の港崎遊郭は、この世のものとは思えない幻惑の世界だった。

殺戮が跋扈

名もなき木の橋に「ため息橋」という呼び名がつけられたのは、山手に駐留軍が着任してからのこと。フランス軍の兵士が命名したというのがもっぱらの噂だった。

「ため息橋(The Bridge of Sighs)」とは、ベネチアのドゥカーレ宮殿と牢獄を結ぶ橋のことをさす。一六世紀に建造された大理石の屋根付き橋だ。

「ため息橋」と命名したのは、イギリスの詩人、ジョージ・バイロン卿である。一九世紀初め、物語詩『チャイルド・バイロンの巡礼』に記された。牢獄に連行される囚人が、橋からこの世の見納めとしてベネチアの美しい風景を見てため息をつくところからの発想だった。彼がベネチアを訪れた頃には、かつてのような厳しい罪刑はなくなっていたというが、詩人は史実から物語を紡いで名づけたのだった。

同名の橋は、イギリスのケンブリッジにもある。ベネチアのそれと同じ屋根付き橋で、一八三〇年代に命名された。こちらはケンブリッジ大学の学生が、試験の結果を気に病み、ため息をついたことに由来するという。

港崎遊郭の「ため息橋」に屋根はなく、ベネチアの橋ともケンブリッジの橋とも似てはいない。だが、命名したフランス兵士は、これらの逸話を知っており、何らかの共通する意味合いを込めたのだろう。

幻惑の世界に誘われる恍惚のため息なのか、その世界を後にする刹那のため息なのか。

いずれにしても橋は夢の世界と現実との結界であった。

日没から真夜中まで、日本人、中国人、欧米人、横浜中のありとあらゆる男たちが港崎遊郭に押し寄せた。そのため、橋は往来が絶えることがなかった。

橋の上には、なぜかいつも二、三人の僧侶が佇んで経を唱えていた。むき出しの欲望が渦巻く原色の世界と、くすんだ灰色の僧衣がいかにも対照的だった。

僧侶は、橋を渡る男たちに何を祈っていたのだろう。

多くの男たちは、僧侶の存在を眼に入れず足早に過ぎ去った。ごくまれに小銭を投げる者もいたが、この橋の上で善人ぶることに居心地が悪くなるのだろう。最後は決まって、僧侶をからかう冗談を飛ばすのだった。

若い外国人の兵士や商人たちは、必ずしも毎夜、岩亀楼で贔屓の女郎を指名する訳ではなかった。ただ赤い提灯に照らし出された遊郭の界隈を千鳥足でほっつき歩き、欄干の前に並んだ女たちにあやしげな日本語で声をかけた。

「イチバン、イチバン」

呼びかけに反応して、無表情の顔に微かな笑みがこぼれると男たちは子どものようにはしゃいだ。遊郭には夜回りをする者がいて治安が保たれているのも、彼らがここに来る理由だった。橋を渡れば、灯りがあり、不審者に襲われる心配がなかった。

仙之助編 三の四

ユージン・ヴァン・リードが初めて手がけた貿易商としての仕事は、日本に来た時に乗船していた小型帆船ウォンダラー号が香港に戻る時の積み荷を手配することだった。

菜種油、ハゼ蝋、海藻類、スルメ、アワビ、ナマコなど、種々雑多なもので船倉をいっぱいにした。中国人が喜びそうな品物ばかりだった。

ウォンダラー号の船主であるハード商会に認められたヴァン・リードは、以後、香港に拠点を置くハード商会の仕事に関わることになった。香港への積み荷を手配するだけでなく、日本で売れそうな品物を見繕って、香港経由でヨーロッパやほかのアジアの国々に手配した。

当時、極東で活躍した貿易商を冒険商人と呼んだ。彼らは日本の不穏な政治情勢に乗じて武器や鉄砲、大砲、軍艦を輸入し、幕府と相対する諸藩の志士たちとの間を上手く立ち回り、莫大な利益を得た。長崎のトーマス・ブレーク・グラバーなどはその典型であった。だが、ヴァン・リードは、彼らとはタイプの違う商人だった。

一攫千金のチャンスがあるから日本に目をつけたのではなく、本当にこの国のありように興味があって海を渡った。アーネスト・サトウのような知的興味というのでもない。ヴァン・リードの興味は、より世俗的で、市井の人々に目が向いていた。

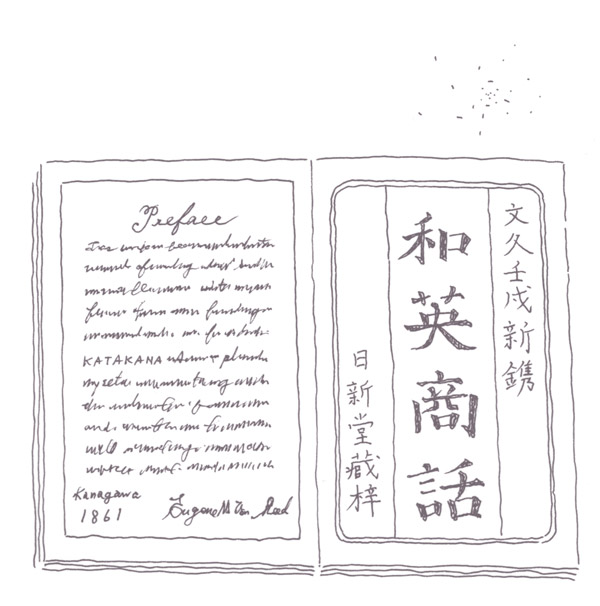

その人となりを象徴する逸話の一つが、来日して三年目に『和英商話』という英会話本を編纂、出版したことだ。蘭学の盛んだった日本では知識人はオランダ語にしか通じておらず、まともな英語の辞書もないことに目をつけたのである。中浜万次郎が『日米対話捷径』を出版した三年後のことだ。例文が実用的で、横浜の商人たちに重宝されたが、商売としては、大砲や軍艦を輸入する方がよほど儲かる話だった。全くの実用書で、ジャパノロジストとしての見識を記した本でもないというのが、いかにもヴァン・リードらしかった。

鉄砲などの武器も扱ったが、時計やランプ、遠眼鏡といった珍しい日用品の類をあれこれ取りそろえるのが彼の得意とするところだった。

そして時々、それらの商品を携えて、人気のまばらな日中に港崎遊郭の橋を渡った。

まず足を運ぶのは伊勢楼だった。

岩亀楼に対抗心を燃やす主人が、珍しい舶来の商品に眼がなかったからだ。主人の影響だろうか、女郎たちのなかにも新しもの好きの娘がいて、毛織物のショールなどに飛びついた。

持参した商品が気に入られるのはうれしかったが、それにしてもヴァン・リードが得意になったのは、仙之助という利発な息子に『和英商話』を渡した時の事である。

江戸の漢学塾に通い、独学で英語を学ぶ仙之助ならば興味を持つだろうと思ったのだが、その反応は、想像を越えていた。金銀財宝を前にしたかのように目を輝かせ、秘宝にふれるように恭しく本のページをめくる。

「これは……、エゲレスの教本でございますね」

仙之助は、養父の粂蔵とヴァン・リードの顔をかわるがわるに見ながら言った。

「How much is it? (いくらですか)」

その表情を見ていたら、ヴァン・リードは商売っ気が失せていくのを感じていた。

仙之助編 三の五

『和英商話』は表紙をめくると英文と日本語で序文が記されていた。

仙之助は、日本語の序文を読み上げた。

「コノ文章ワガココロヲクダキシタタメレバ日本ノ諸君子コレヲマナビツウジタマワレバ予ガヨロコブコト、コレニスギス。文久元年酉、神奈川。アメリケン、ウヱンリイト」

仙之助の頬が紅潮してゆくのがわかった。

最後の名前のところで、彼は目を白黒させながらヴァン・リードを見た。

「ウヱンリイト、ユー?」

「Yes, I am VanReed(はい、私がヴァン・リードです)。ワタシノホンデス」

仙之助は、高名な師を仰ぎ見るようなまなざしをヴァン・リードに向けた。そうなると、本の料金を告げるのはどうにもバツが悪くなった。

「コレデエゲレスヲヨクマナビナサイ」

ヴァン・リードは商人ではなく、教師のような口調で言った。

「Yes sir, Thank you very much(はい、ありがとうございます)」

仙之助は『和英商話』を胸に押し抱くと、これ以上はないというほどの笑顔になった。

ヴァン・リードは日本人の勤勉さや礼儀正しさを高く評価していたが、他の多くの外国人が感じていたように、感情を表にあらわさない性質には苦労させられていた。だが、仙之助の感情が表情に溢れる素直さと人なつこさは、同郷人と話すような安心感を与える。不思議な魅力を持った少年だと思った。

仙之助はしきりに次はいつ会えるのかと問いただした。ヴァン・リードは、海岸通りに構えていた事務所の住所を彼に与えた。

すると、ある日、仙之助は、少し年上の少年と共に事務所にあらわれた。

その少年も片言の英語を話した。

「How do you do? My name is Sentaro(はじめまして。私の名前は仙太郎です)」

「Are you brothers? (兄弟なのか)」と問うと、

「No, ……」

と言い、しばらく考えて

「School friend」

と答えた。

「Good boy(よくできた)」

と告げると、仙太郎は意味を理解したようだった。

ヴァン・リードは続けて言った。

「センタロウハ、サムライカ?」

「No, Marchant(いえ、商人です)」

「ソレハヨイ。ヴァン・リードモアキンド。センノスケモアキンド、センタロウモアキンド。ミンナトモダチ」

少年たちはすっかり気を許した笑顔になった。

二人が学ぶ漢学塾のある江戸浅草と横浜は、徒歩で丸一日はかかる距離だったが、彼らは時々、海岸通りの事務所を訪ねてきた。少年たちに慕われて、教師のまねごとをするうちにヴァン・リードは日本語の遣い手としての自負が膨らんでいくのを感じていた。

仙之助編 三の六

港崎遊郭でヴァン・リードが贔屓にした伊勢楼が、神風楼という新しい店を出した一八六四年は、彼にとっても転機の年となった。日本に来る前に立ち寄って以来、ずっと気になっていた太平洋の真ん中に浮かぶ王国、ハワイとのつながりが出来た年だからだ。

太平洋の小さな島国という意味で、ハワイと日本には共通するものがあるとヴァン・リードは考えていた。彼自身が二つの国とその人々を好ましく思う感情と、いずれも太平洋の要衝である二つの国を牛耳ることを画策する外国人たちへの危惧が重なった、多分に直感的な思いだった。遅れて国を開いた日本は、聡明な洞察から外国人に過剰な警戒心を示していたが、ハワイではすでに外国人の政治的な影響力が国の中枢に及んでいた。

ヴァン・リードが親しくなったのは、ハワイの外務大臣であるロバート・C・ワイリーの知己であるグライダーという香港の商人だった。

グラスゴー生まれのスコットランド人であるワイリーは、歴代の王からの信頼が厚かった。一八六〇年、咸臨丸でアメリカに向かった遣米使節が補給で立ち寄り、カメハメハ四世に謁見した時からその職務にあった。カウアイ島で自身もサトウキビ農園を経営していたワイリーは、捕鯨船の補給基地からサトウキビ栽培に経済の中心が転換することを察し、労働者としての日本人移民の受け入れを模索していた。そのために日本との外交を樹立し、条約を締結することを望み、窓口となる人物を探していたのである。

グライダーはヴァン・リードを適任者としてワイリーに推薦した。

ヴァン・リードがこの話に賛同したのは、日本とハワイがつながりを持つことは両国のためになると確認していたからである。

ハワイ王国では、一八六三年にカメハメハ四世が亡くなり、五世が即位していた。ヴァン・リードがハワイを訪れた時は三世の治世だった。王は次々と若くして亡くなった。欧米人が持ち込んだ感染症により、王族だけでなく、先住民の人口は激減していた。

ワイリーの決断により、カメハメハ五世は、ユージン・ヴァン・リードを駐日ハワイ領事とする親書に署名をした。だが、太平洋を行き来する不定期な船便しかなかった時代、その便りは、なかなか横浜に届かなかった。

一八六五年の年明けを迎える頃から、ヴァン・リードの健康状態が優れなくなった。悪いせきが出て、寝汗をかく。外国人居留地には、外交官や宣教師で医者の資格を持つ者は何人かおり、開業医もいたが、狭い社会で顔見知りの医者にかかるのは気が進まなかった。あいつはもう長くないなどと、噂を吹聴されてはたまらない。

艦船の取引が成功し、まとまった金が入ったことで意を決し、帰国して療養することにした。ヴァン・リードは三〇歳。健康を回復して、大きな仕事を成し遂げたいと思っていた。

ハード商会にしばしの暇を告げ、海岸通りの事務所をたためば、心残りもなかったが、神風楼の主人と贔屓の女郎、ヴァン・リードを慕う二人の少年には、帰国の挨拶をしておきたいと思った。仙之助は相変わらず元気だったが、仙太郎がヴァン・リードと似たような悪いせきをして顔色が悪いのが気がかりだった。

仙之助編 三の七

サンフランシスコに戻ったユージン・ヴァン・リードがみるみる健康を回復したのは、肉や牛乳、バターなどの食材が当たり前に手に入る環境が大きかった。

横浜が開港した日に本覚寺で催された宴に並んだ肉は、鶏肉と鴨だけだったことを思い出す。その後も、長い間、牛肉も羊肉も豚肉も手に入らない状況は続いた。

たまにあやしげな切り身の肉を中国人の雇い人がどこからか手に入れてくることはあったが、とうてい血の滴るステーキになどできるものではなく、野菜と共に切り刻んで中国風の香辛料で炒めて食べるしかなかった。

根っからの冒険魂を持ち、日本の人たちとその文化の虜になったヴァン・リードだったが、食事の嗜好だけは、塩辛い魚で米の飯をかき込む彼らの習慣になじめなかった。タンパク源として重宝されている豆腐や油揚の類もどうにも薄気味が悪い。

病にとりつかれたのは多分に栄養不足があったのだろう。

開港地には次々と新しい建物が普請され、ヨコハマホテル、ロイヤル・ブリティッシュ・ホテル、インターナショナル・ホテルなど、名前だけは大層なホテルも開業した。宿屋と兼業でレストランの看板を掲げるところもあった。皿やグラスなどの調度品はそれなりに設え、ワインやウイスキーなどの酒も船で運ばれて、食卓の体裁だけは整った。だが、食肉が横浜でまともに流通するようになるのは、カーティスという英国人が羊と豚の飼育を始め、肉屋を開業した一八六五年の秋以降のことである。翌年、江戸から来た中川喜兵衛という商人が牛を解体して牛肉の販売を始めた。カーティスは後にハムやソーセージ、ベーコンといった加工品も手がけるようになる。

ヴァン・リードが横浜を旅立ったのは一八六五年四月である。カーティスが商売を始める半年ほど前のことだった。

目玉焼きに添えたベーコンから香ばしい匂いが立ち上る。

横浜にいた頃、サンフランシスコでは珍しくもないベーコンエッグの朝食を夢に見るほど懐かしく恋しく思ったことを彼は思い出した。

英国人は薄く切ったベーコンをカリカリに焼いて食べるのを好むが、開拓者の多いカルフォルニアでは食べ応えのある少し厚切りが好まれた。

ヴァン・リードの家系はオランダの出身であった。幼い頃に母親がよく作ってくれたのは、エンドウ豆とソーセージや厚切りのベーコンを煮込んだスープだった。その記憶もあるのだろうか、ヴァン・リードはことさらに厚切りを好んだ。

目玉焼きにナイフを入れると半熟の黄身が流れ出す。それをベーコンにからめて口に運ぶ。体に力がみなぎってくるのを感じる至福の時間だった。

サンフランシスコに落ち着いて一年もたたないうちに旅立ちの時が再びやってきた。

ハワイ政府がヴァン・リードを日本におけるハワイの総領事に任命したことをハワイ帰りの商人から伝え聞いたのである。一刻も早くハワイ行かなければ。総領事の肩書きを他の者にとられてしまう訳にはいかなかった。

仙之助編 三の八

一八六六年一月、ユージン・ヴァン・リードは、サンフランシスコからホノルルに出帆した。

洋上に吹く風は冷たく、波は高かった。北太平洋の船旅は春の訪れを待つ方がいいことはわかっていたが、そんな悠長なことは言っていられなかった。

太平洋は大西洋よりはるかに広く、島ひとつない大海原がどこまでも続いている。ヨーロッパからアジア諸国を経由して極東に至る航路より、太平洋を渡る方がずっと冒険心に満ちた旅だとヴァン・リードは思っていた。

船旅は冬にしては稀なほど天候に恵まれ、二週間足らずの航海でヴァン・リードを乗せた帆船はホノルルに到着した。

一、二月のハワイは雨の多い季節だが、入港の朝は見事に晴れ上がった。

この季節、雨が降れば肌寒いが、晴れれば真夏とさほど変わらない太陽がさんさんと降り注ぐ。帆船を推し進める貿易風が椰子の葉をゆらしていた。

ほのかに甘い花の香りと生い茂る木々の匂いを含む。海上を吹く風とは匂いが異なった。その風と刺すような熱帯の日差しをヴァン・リードは懐かしく思った。

前年に太平洋を渡った時は補給のための寄港だけだったが、今回は重大な任務があった。ホノルルの町に滞在するのは七年ぶりのことだった。

ハワイ王国はカメハメハ五世の時代が続いていた。

ヴァン・リードが横浜で親しくなった商人グライダーの知己だった外務大臣のワイリーは退任していて、新任のヴァリグニーという外務大臣が迎えてくれた。

ハワイ総領事の話はきちんと引き継がれていて、ヴァン・リードは安堵した。

彼に期待される役目は二つあった。ひとつは、幕府とハワイが親善条約を結ぶこと、そしてそれに基づき、サトウキビ農園の労働者として日本から移民を送り込むことだった。

条約の締結が決まったら、正式にヴァン・リードを総領事に任命するとの約束が取り交わされた。まずはその交渉を任されたのである。

ヴァリグニーは、赤銅色に日焼けした若い男をヴァン・リードに引き合わせた。

簡素な白いシャツを着た男は長髪を後ろに束ねていて、ハワイアンのようにもアジア人のようにも見える。男は意味不明の微笑を浮かべていた。

「Are you a Japanese(おまえは日本人なのか)?」

ヴァン・リードは横浜で仙之助や仙太郎に話しかけた時のようにゆっくりとわかりやすい英語で問いかけた。謎の微笑は日本人に特有のものだったからだ。

すると男は、微笑を浮かべたまま静かにうなずいた。

「What is your name(名前を何という)?」

男は間髪入れずに返事をした。

「My name is Kisaburo」

「キサブロートモウスノカ?」

ヴァン・リードがあやしげな日本を返すと、男は少し驚いたような顔をした。

仙之助編 三の九

ヴァリグニーの説明によれば、キサブローと名乗る男は、小島に流れ着いて命をつないでいたところを捕鯨船に助けられてハワイにやってきたのだという。ジョン万次郎の場合と同じである。

もともと日本の漁村の小舟が遭難することはよくあったが、一九世紀、アメリカの捕鯨が一大産業になり、太平洋を航行する船が増えると、彼らが救助される事例が増えた。その結果、太平洋の真ん中にあるハワイには、いつも何人かの日本人が帰るあてもないまま暮らすようになった。漂流者は、ジョン万次郎やヴァン・リードの友人、ジョセフヒコに限ったことではなかったのだ。ただ彼らほど聡明な者が滅多にいなかっただけである。

助け出された日本人はキサブローともうひとりいた。憔悴が著しかったひとりは、かなり達者な英語を話した。彼は自分の名前は名乗らず、ただ通訳だと語り、キサブローのことを「The envoy from Shogun of Japan(日本の将軍の特使)」と伝えると息絶えた。

謎の称号と共にキサブローだけが残された。

彼の話す英語は限られていた。名前と自分が日本人であり、「将軍の特使」であると称するが、あとは年齢を聞いても答えはなかった。ただ漂流生活で日焼けした体は筋肉質でたくましく、皮膚のつややかな張りが彼の若さを物語っていた。

ヴァリグニーは、ヴァン・リードにキサブローを伴って日本に行くように命じた。彼が本当に遭難した将軍の特使であれば、ハワイ政府が彼の命を救ったことで江戸幕府との交渉が有利に進むと考えたのである。

旅立ちの準備は整い、極東行きの船を待つことになった。

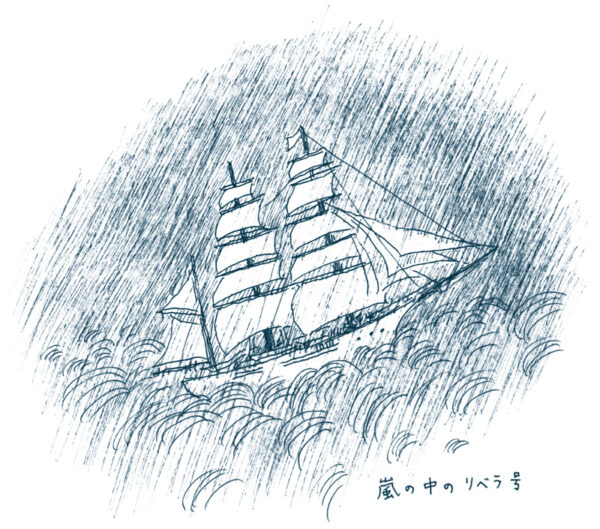

一八六六年二月一六日、ホノルル港に優美な姿の帆船が姿をあらわした。

サンフランシスコから香港に向かう帆船の名前は「リベラ号」といった。

オランダ語でリベラは「トンボ」を意味した。西洋ではトンボは不吉な虫とされていた。だが、同時にトンボはジャポニズムの象徴でもあった。ヴァン・リードは、後者の意味を込めて名づけた船なのだろうと理解した。

リベラ号の寄港はホノルルで大きな騒ぎになった。アンナ・ビショップという英国人の著名なオペラ歌手が乗船していたからだ。彼女の名声は、スキャンダルと共に知れわたっていた。オペラ歌手であり作曲家であった最初の夫ビショップに見出され、英国で活躍していたが、共演で出会ったハープ奏者のニコラ・ボクサと恋に落ち、夫と三人の子どもを捨てドイツに駆け落ちした。フランス人のボクサはいわくつきの人物で、結婚詐欺と通貨偽造の罪で告訴されていた。ヨーロッパ各地でコンサートを開き、成功を収めたが、フランスに立ち寄らなかったのは、母国では夫が罪人だったからだ。世界をめぐる公演は、その後もニューヨーク、メキシコ、キューバからカリフォルニア、太平洋を渡り、オーストラリアのシドニーにまでおよんだ。そして南半球のシドニーで夫のボクサが急死する。だが、彼女は夫の死などなかったかのように、その後も南米のチリ、アルゼンチン、ブラジルと公演旅行を続け、ボクサの死から二年後、ニューヨークに戻ると三度目の結婚をした。

仙之助編 三の十

アンナ・ビショップの三人目の夫は、マーティン・シュルツというダイヤモンド商だった。アシスタント兼メイドのマリラ、ピアニストのチャールズを伴い、一行がリベラ号で香港をめざしたのは、アジアをめぐる初めての公演旅行のためだった。

船には彼女の膨大な身の回り品が積み込まれていた。豪華なステージ衣装、きらびやかなステージ用の宝飾品のほか、高価な本物の宝石もたくさんあった。

ホノルルの社交界の人々は、彼女の卓越した歌唱力や奔放な人生もさることながら、それらの宝石について噂した。夫がダイヤモンド商であることが、噂にさらなる尾ひれをつけていた。リベラ号には、彼女の持ち物とは別に、さらなる財宝が積み込まれているという噂もまことしやかにささやかれていた。

ヴァン・リードは、噂のリベラ号にキサブローと共に乗り込んだ。彼らもまた、アンナ・ビショップの一行からみれば、ミステリアスな旅人だったに違いない。

一八六六年二月十八日、リベラ号は慌ただしくホノルルを出帆した。

最初の数日は順調な航海だった。マストは貿易風をはらみ、紺碧の海を滑るように進んだ。天候が急変し、嵐に襲われたのは、出航から二週間余りが過ぎた頃のことだった。

風と雨で視界が閉ざされ、木の葉のように揺さぶられた帆船は、漆黒の闇の中、突如、不気味な音を立てて、硬い岩のようなものに乗り上げた。衝撃で船体に穴があいたことがわかったのは船室に浸水が始まったからだった。三月四日の夜明け前の出来事だった。

リベラ号が座礁したのは、ハワイと日本のちょうど真ん中に位置するウェーク島の環礁だった。平べったい珊瑚礁からなる島は、近くに来ないと島影が認識できない。太平洋を横断する船乗りたちからは危険な島として警戒されていた。

浸水は刻一刻と進んだ。人々は必死に身の回りの品や寝具を運び出し、甲板の上で夜明けを待った。明るくなるのを見計らって、手に手をとって助け合いながら海岸に上陸し、お互いの顔を見合わせた。一人の死傷者もなかったのは、不幸中の幸いと言ってよかった。

嵐は去って、コバルトブルーのラグーンは鏡のように凪いでいた。運び出すことができた食料は限られていた。樽詰めの牛肉がひとつ、袋詰めの小麦粉と小さな樽入りのワインがいくつかだけだった。何よりも水がなかった。船員たちは、島のあちこちに井戸を掘ってみたが、どこからも水は出なかった。

ただ島には無数のアホウドリがいた。人を見慣れない彼らは警戒心がなく、容易に捕まえることができる。アホウドリを捕まえるのは、そうした知恵に長けた船員たちの仕事だったが、彼らに負けず劣らずアホウドリの扱いが上手なのがキサブローだった。

そうか、彼は人生で二度目の漂流生活なのか、とヴァン・リードは思った。何という数奇な人生なのだろうか。ホノルルで乗船した時は、幕府の特使らしく身なりを整えていた彼が、再び漂流者の姿になっていた。

「おおい、水が見つかったぞ」

海岸線の向こうから興奮した声が聞こえてきた。

仙之助編 三の十一

リベラ号の漂流者たちが、陸地に打ち上げられた貨物船から二〇〇ガロン(七五七ℓ)入りの巨大な水のタンクを発見したのは、ウェーク島で座礁して三日目のことだった。

人々は狂喜乱舞して喜んだ。だが、水の無い島では、いつかこの水もつきてしまう。

トビアス船長は船員たちと協議して、乗客たちにひとつの提案をした。帆船には、全長二〇フィート(約六m)のロングボートが搭載されていた。これに乗って一四〇〇マイル(約二二五〇㎞)西にあるマリアナ諸島のグアム島をめざす。

「素晴らしい冒険だわ。私は賛成よ」

真っ先に声をあげたのは、オペラ歌手のアンナ・ビショップだった。船上でも煌びやかなドレスと宝石をまとっていた歌姫の適応力の早さには驚かされるものあった。避難した時のナイトガウンを着たまま、裾をたくし上げて珊瑚礁の島を歩き回り、アホウドリの丸焼きにかぶりつき、孤島の生活に順応していた。

彼女の一声で意見はたちまちまとまった。一等航海士の指揮のもと、二二名の乗客と数名の船員がロングボートに乗り込んだ。トビアス船長と残りの船員たちは島に残り、もう一艘搭載してあったギグボート(船長専用船載小型ボート)で後を追うという。

一八六六年三月二二日、ロングボートはグアムに向けて出発した。

屋根のないボートには、小さな帆が張られ、オールで漕いで前進する。ヴァン・リードは、バウンティ号の反乱の物語を思い出した。

一八世紀末、太平洋を航行するイギリスの艦船で船長と反乱をおこした者たちがこのような積載ボートに乗って四一日間の航海を生き抜いた逸話だった。彼らのことを思えば、自分たちが挑む冒険はずっと勝算があるはずだ。

ボートの先端に一等航海士が乗り、船員たちが脇をかためた。アホウドリの捕獲で彼らの信頼を得たキサブローはその横に陣取っていた。

夜空に輝く満天の星は、美しいと同時に航海の道標でもあった。船員たちの隣に座ったキサブローがどこで習い覚えたものなのか、手をコンパスのように動かし、星の位置を測っていた。彼の知見がどれだけ航海を助けたのかはわからないが、漂流者となった彼は、なぜか生き生きとしているように見えた。

海と空しか見えない日が何日も続いた。人々の精神が萎えそうになると、決まって声をあげるのがアンナ・ビショップだった。

とりわけ忘れられないのは、大海原の真ん中で聞いたオペラ「椿姫」の乾杯の歌だった。明るく元気がみなぎるような歌を彼女は、玉がころがるようなソプラノの美声で歌った。

乾杯の歌が終わると、唐突にキサブローが歌い始めた。

「オッピコヒャラリコノーエ、オッピコヒャラリコノーエ」

横浜で流行っていたノーエ節だった。ヴァン・リードにとっては懐かしい歌だったが、ほかの人たちには得体の知れない呪文に聞こえたに違いない。それでも、威勢のいいメロディはどこか乾杯の歌と共通していて人々を勇気づけた。

出発から十三日目の四月八日、ロングボートはグアム島に無事到着したのだった。

仙之助編 三の十二

こんもりとした緑の丘陵地が連なる火山島のグアムは、珊瑚礁の平べったい島とは異なり、水平線の彼方からでも島影がよく見える。リベラ号のロングボートに乗った人たちが、それを見つけた時の安堵といったらなかった。

一八六六年のグアム島はスペインの統治下にあった。

一七世紀、世界一周の途中、マゼランが寄港したのをきっかけにスペインの植民地支配が始まった。彼らが七つの海を支配する帝国だった時代のことだ。太平洋の東の端のフィリピンと西の端のメキシコに植民地があったため、東西を結ぶガリオン船が行き来していた。その中継地として注目されたのである。先住民のチャモロ人は、ハワイアンと同じく太古の昔に太平洋を渡った海洋民だったが、スペイン支配になってから人口が激減していた。

一八二一年にメキシコが独立するとガリオン船の往来もなくなった。だが、植民地を結ぶ場所としての必然を失った後も、太平洋を行き来する捕鯨船や商船の補給基地としての役割は続いた。リベラ号のロングボートがグアム島をめざしたのも、そこに西欧社会のインフラがあり、救助してもらえる確信があったからだ。

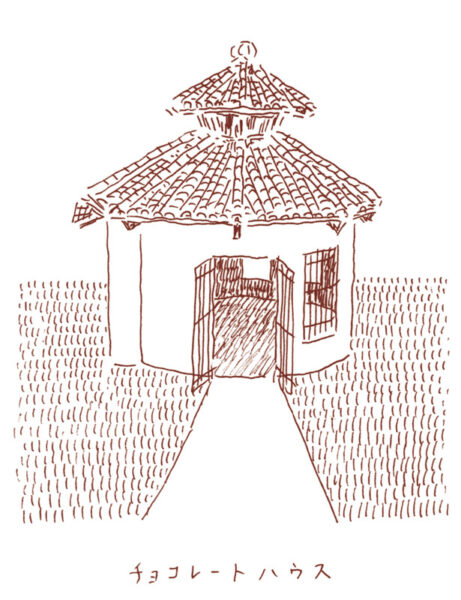

一行を出迎えたのは、当時のスペイン総督であるフランシスコ・モスコス・イララだった。白亜のスペイン総督邸には、よく手入れされた庭園があり、そこにチョコレートハウスと呼ばれる瀟洒な東屋があった。総督夫人がメキシコ産のチョコレートをふるまう伝統のもてなしがあるという。夫人を伴わずに赴任していたフランシスコ総督は恐縮しながら、そこで紅茶を出してくれた。ガリオン船の行き来がなくなり、メキシコのチョコレートも手に入りにくくなったらしい。そのかわり極東から茶が入ると語った。

フランシスコ総督は、一等航海士から遭難の一部始終を聞いた。

リベラ号には、やはり相当な量の高価な積み荷があったことがわかった。まずは当時、金など鉱物の抽出などに利用され、工業製品として価値のあったフラスコ入りの水銀、そして金貨や財宝の類も大量に積まれていた。

トビアス船長のボートがいつまでたっても到着しないのも心配だった。彼らの捜索もかねてスペイン総督の命でウェーク島に調査隊が派遣されることになった。座礁した時、積み荷の多くが海に沈んだ可能性があると聞き、海になれたチャモロ人の潜水士も同行することになった。調査隊が戻り、積み荷の行方がわかるまで、リベラ号の関係者はグアム島に留め置かれることになった。

ただし、ユージン・ヴァン・リードとキサブローだけは除外された。ヴァン・リードが自分はハワイの日本総領事であり、キサブローは日本の幕府の特使であるとフランシスコ総督に伝えたからだった。外交官としての特権が適応されたのである。

総領事就任はまだ決定ではなかったが、漂流者である彼らに身元を証明する文書の提示が求められることはなかった。

五月七日、シドニー行きのオーストラリア船が入港した。途中、香港に寄港するという。ヴァン・リードとキサブローはこの船でグアム島を出航したのだった。

平素より『ジャパネスク 富士屋ホテル物語』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

本連載は山口由美さんの新しいホームページへ移行されましたので、お知らせいたします。

これまでの連載も全てお読みいただけます。