- 2021年03月21日更新

仙之助編 三の五

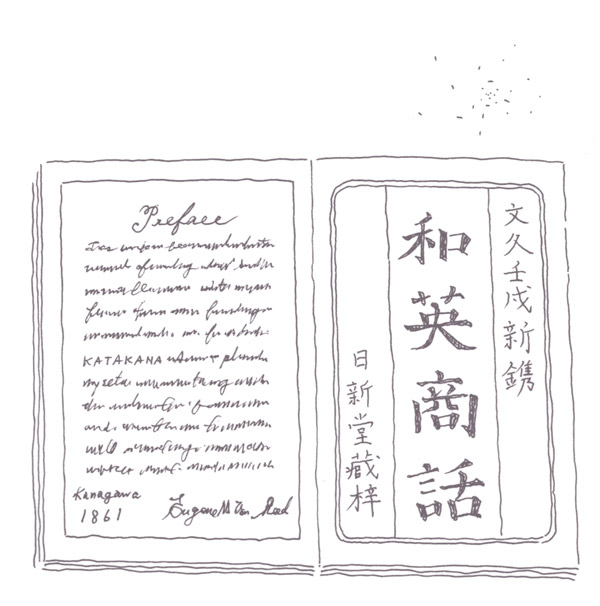

『和英商話』は表紙をめくると英文と日本語で序文が記されていた。

仙之助は、日本語の序文を読み上げた。

「コノ文章ワガココロヲクダキシタタメレバ日本ノ諸君子コレヲマナビツウジタマワレバ予ガヨロコブコト、コレニスギス。文久元年酉、神奈川。アメリケン、ウヱンリイト」

仙之助の頬が紅潮してゆくのがわかった。

最後の名前のところで、彼は目を白黒させながらヴァン・リードを見た。

「ウヱンリイト、ユー?」

「 Yes, I am VanReed(はい、私がヴァン・リードです)。ワタシノホンデス」

仙之助は、高名な師を仰ぎ見るようなまなざしをヴァン・リードに向けた。そうなると、本の料金を告げるのはどうにもバツが悪くなった。

「コレデエゲレスヲヨクマナビナサイ」

ヴァン・リードは商人ではなく、教師のような口調で言った。

「 Yes sir, Thank you very much(はい、ありがとうございます)」

仙之助は『和英商話』を胸に押し抱くと、これ以上はないというほどの笑顔になった。

ヴァン・リードは日本人の勤勉さや礼儀正しさを高く評価していたが、他の多くの外国人が感じていたように、感情を表にあらわさない性質には苦労させられていた。だが、仙之助の感情が表情に溢れる素直さと人なつこさは、同郷人と話すような安心感を与える。不思議な魅力を持った少年だと思った。

仙之助はしきりに次はいつ会えるのかと問いただした。ヴァン・リードは、海岸通りに構えていた事務所の住所を彼に与えた。

すると、ある日、仙之助は、少し年上の少年と共に事務所にあらわれた。

その少年も片言の英語を話した。

「 How do you do ? My name is Sentaro(はじめまして。私の名前は仙太郎です)」

「 Are you brothers ?(兄弟なのか)」と問うと、

「 No,……」

と言い、しばらく考えて

「 School friend」

と答えた。

「 Good boy(よくできた)」

と告げると、仙太郎は意味を理解したようだった。

ヴァン・リードは続けて言った。

「センタロウハ、サムライカ?」

「 No, Marchant(いえ、商人です)」

「ソレハヨイ。ヴァン・リードモアキンド。センノスケモアキンド、センタロウモアキンド。ミンナトモダチ」

少年たちはすっかり気を許した笑顔になった。

二人が学ぶ漢学塾のある江戸浅草と横浜は、徒歩で丸一日はかかる距離だったが、彼らは時々、海岸通りの事務所を訪ねてきた。少年たちに慕われて、教師のまねごとをするうちにヴァン・リードは日本語の遣い手としての自負が膨らんでいくのを感じていた。