- 2024年03月03日更新

仙之助編 十五の七

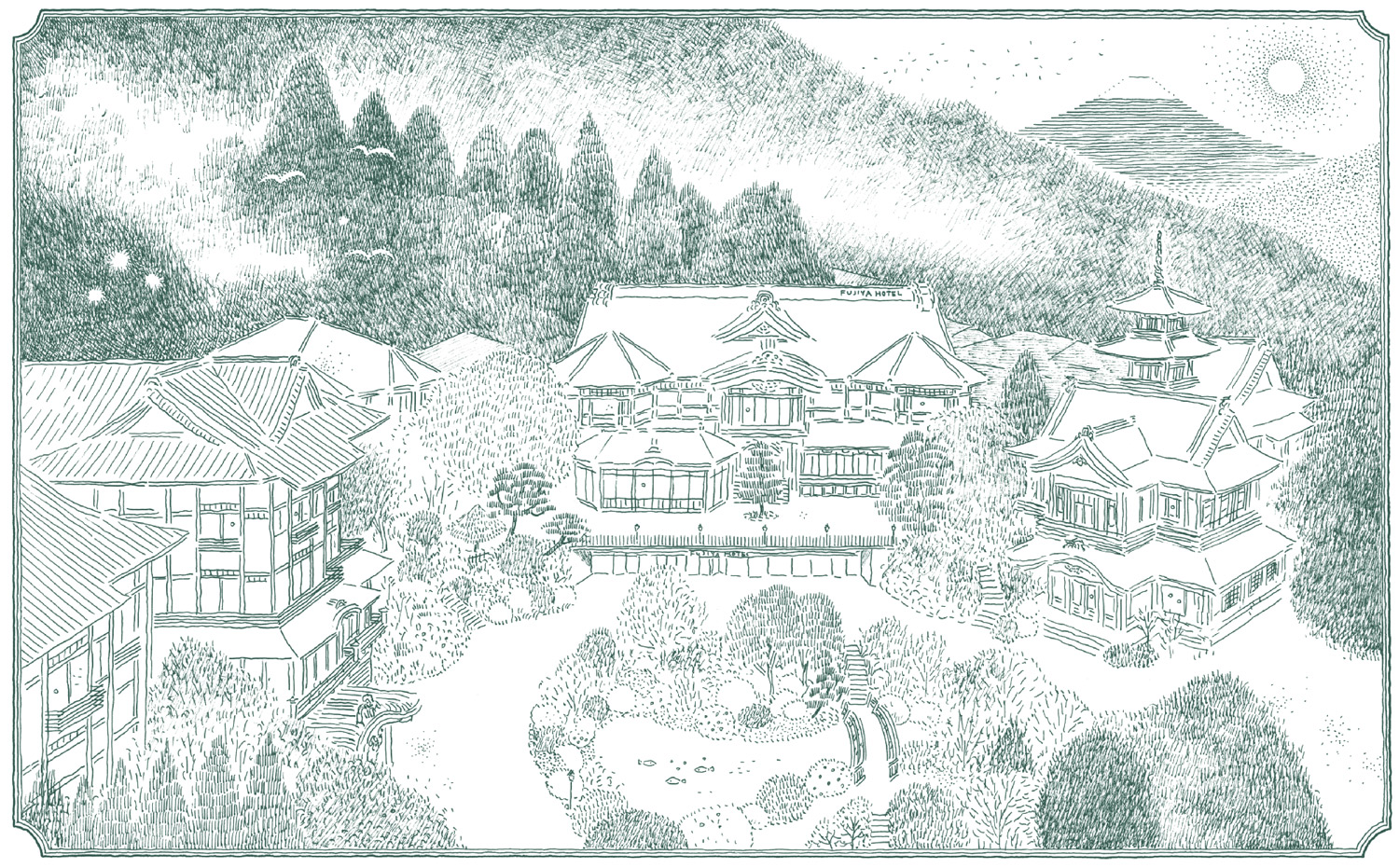

明治三年の秋、鉄道敷設のための埋め立て地に新しい神風楼が竣工した。

高島嘉右衛門の鶴の一声で、異人館の建設に経験のある横浜の大工が全て駆り出され、突貫工事で完成したものだった。

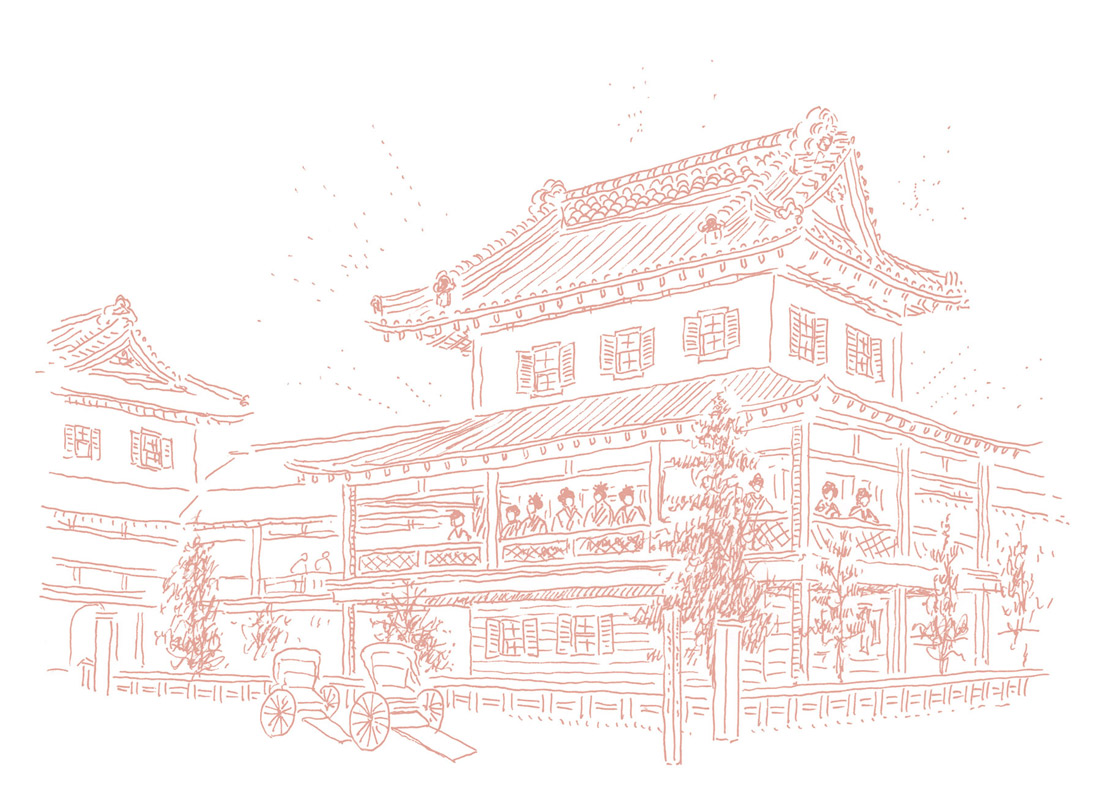

寺社建築を思わせる大きな瓦屋根が載った三階建ての壮麗な建築で、三階部分には洋館らしい上げ下げ窓が取り付けられていた。特徴的なのは二階部分で、ぐるりと巡らされたバルコニーは、当時の洋館建築によく見られたコロニアルベランダ様式を思わせると同時に、遊女たちがずらりと並んで顔見せをする場所にもなっていた。

夜の帳が下りると、バルコニーに吊された照明器具に灯りが灯され、遊女たちの白い顔を照らし出した。透かし模様が施されたバルコニーの囲いからは、遊女の着物の色が透けて見え、この世のものとも思えない妖艶な雰囲気を醸し出した。

神風楼の噂は、たちまち外国人居留地にも広がり、連日、内外の客で賑わった。

山口粂蔵が特異満願になったのは言うまでもない。

まもなくして、岩亀楼の普請も始まった。

埋め立て地に遊郭を移転しようとした高島嘉右衛門の目論見は見事に実現したことになる。やがて埋め立て地は、高島町と呼ばれるようになった。

大蔵省少補の役職にあった伊藤博文が神風楼にやって来たのは、竣工間もない頃のことだった。

伊藤はこの年、ちょうど三〇歳。木戸孝允や大久保利通より十歳ほど年は若かったが、明治政府の中枢で頭角を現し始めていた。鉄道敷設はもとより、維新直後の政治改革に大きくかかわっていた。

また伊藤は、好色で、無類の女好きとしても知られていた。

妻の梅子は元芸者の絶世の美人で、一目惚れした伊藤が前妻を離縁して夫婦になったものだが、結婚後も伊藤の女遊びがおさまることはなかった。高島が伊藤と神風楼を結びつけるのは容易だと思ったのは、そうした彼の性癖を見抜いていたからでもあった。

伊藤の来訪には、トメが女将として応対に立った。

「このたびはようこそお越し下さいました。女将のトメにございます。今後ともご贔屓頂ければ幸いでございます」

「ほほう、噂に違わぬ豪奢な造りではないか。高島さんがぜひと言うことだけのことはある。遊郭も文明開化ということか」

伊藤は、そう言って上機嫌に笑った。

「お褒めにあずかりまして恐縮にございます。横浜は居留地がある土地柄でございます。相応の館でなければと、主人の肝いりで普請致しました」

「そうか、そうか」

トメは如才なく、伊藤に店で一番人気の遊女をあてがった。

早速、女の腰に手を廻した伊藤の姿に安堵して、座敷の障子をしめた。