- 2020年06月07日更新

- 画 しゅんしゅん

仙之助編 一の一

幕末、日本に上陸した外国人の多くは、上海から蒸気船で横浜をめざした。

東シナ海を南下した後、最初に目にする陸地は、火口からモクモクと噴煙を上げる火山島だった。薩摩諸島の硫黄島である。

円錐形の山を頂いた島に近づくと、地鳴りのような音が腹の底に響いた。遠ざかるにつれ、轟音は遠雷となり、やがて海の彼方に消えてゆく。

一八六二年の初秋、十九歳のアーネスト・サトウは、頬を紅潮させながら、噴煙を上げる島が水平線に消えてゆくのをいつまでも見つめていた。

島影が消えると、紺碧の海に無数のトビウオがはねた。

空は抜けるように青く、トビウオの銀色の背びれが太陽に反射して光る。

日本への憧れは、数年前に手にした一冊の本から始まった。

日英通商修好条約を締結したエルギン卿に同行したローレンス・オリファントが著した本だった。その国では、空がいつも青く、太陽が絶え間なく輝いているとあった。そして、バラ色の唇と黒い瞳のしとやかな乙女にかしずかれた甘美な日々が綴ってあった。それはさながら、おとぎの国であったと。少年の胸は高鳴った。

まもなく彼は、エルギン卿の本より前に出版されたペリー提督の遠征記を手に入れた。その国を開国させたアメリカ人の本は、最初の本よりもずっと真面目な内容だったけれど、おとぎの国の幻影が消えることはなかった。

先達たちによって、横浜の港が開かれてから三年がたっていた。

蒸気船は、奄美大島、屋久島、種子島と薩摩藩が統治する島々の沖合を抜けて進む。

航海は晴天続きだった。エルギン卿の本にあった通りの青空が頭上に広がる。

上海を出航して二日目の早朝、海がことさら静かになったのに気づいた。

広い大きな湾、江戸湾に入ったのだった。

目の前に広がる風景の美しさといったらなかった。

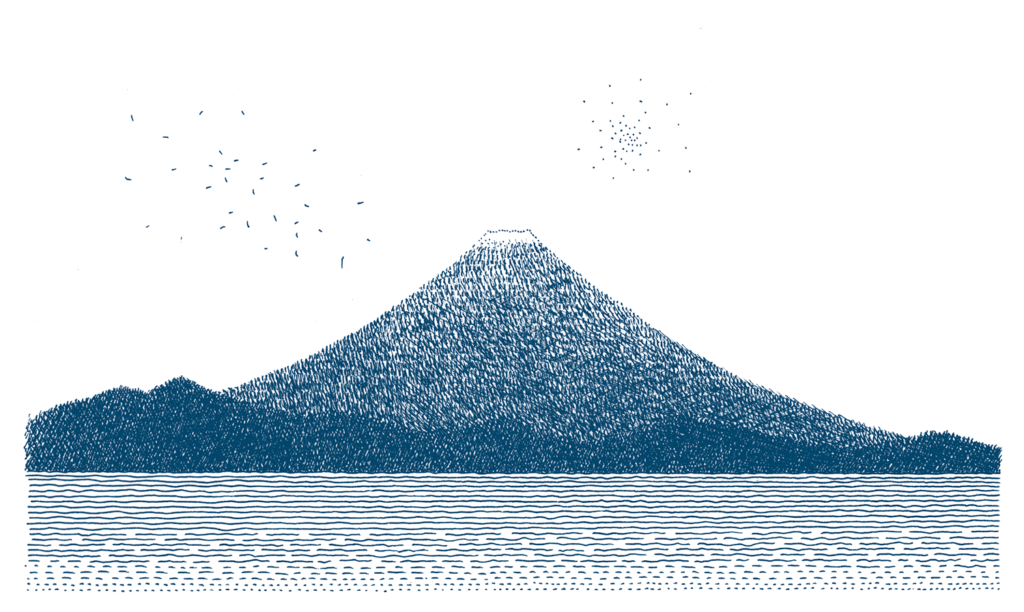

海岸一帯にこんもりとした緑の山々が連なり、それらを見下ろすように、硫黄島よりはるかに完璧な円錐形でそそり立つ山があった。

「あれが、フジヤマ……なのか」

江戸湾から見る富士山の秀麗な美しさは、日本に上陸した者の誰もが賛美していた。山頂を極端に尖らせて描いた円錐峰の銅版画もあった。だが、こうして実物を目にしてみると、誇張して表現した者の気持ちが理解できる。まるで人に描かれ、賛美されるために存在するような完璧な姿をした山だったからだ。

蒸気船が横浜に近づくと、漁師の操る小舟が周囲に集まってきた。細長い布をつなぎあわせた四角い帆をあげた、生地のままの木材でできた不思議な船だった。西欧では彩色していない船などない。船頭たちは、赤銅色に日焼けした裸体に、白い布を腰回りにまとっているだけだった。初めて出会った憧れの国の住人にサトウは見入った。