- 2021年10月03日更新

仙之助編 五の六

「まさか……今日の野辺送りは……」

「仙太郎を送ってきたところでございます。横浜であんな大火があったばかりなのに、仙太郎の野辺送りに仙之助さんがいらしてくださるなんて。あの世でさぞかし喜んでいることでしょう」

「……」

葬列に出会った時から予測していたことだったのに、仙之助はどうにも事実を受け入れられずにいた。悲しみと悔しさと怒りとが交互に押し寄せてきて、言葉にならない。怒りとは、何か漠然とした、人の運命とでも言うものに対してのもので、矛先をどこに向けたらいいのかわからない感情だった。

「医者であるのに、仙太郎の病を治せなかったのは無念です。蘭方医であれば助けられたのかもしれません……。いや、今は医術もエゲレスやメリケンの時代でしょうか」

「異人も同じような病に苦しんでおります。彼らとて、特効薬のない病はいくらもあります。そんな時、大海原を航海して潮風にあたると健康を回復すると彼らは申します。仙太郎さんと……海を渡りたかった。いや、何としてでも、私がお連れするつもりでした」

「仙太郎も、仙之助さんと異国に行くのだと、最期の最期まで……申しておりましたよ」

その言葉に仙之助は、思わず涙をこぼした。

「仙太郎の形見がございます。とりあえず、お上がり下さい」

仙太郎が療養していた座敷に通された。

主のいない部屋は、がらんとしていた。部屋の片隅に文机があり、そこに位牌と線香立てがおかれた。

「今もって来ますので、お参りしてやってください」

線香を上げ、位牌に手を合わせた。それでも、やはり現実のことと思えない。

形見とは、ジョン・万次郎が編纂した『英米対話捷径』だった。仙太郎が手に入れてきて、二人が初めて英語に接した思い出深い本だ。

「この本は、あなたが持っていて下さるのが一番だ」

「仙太郎さんの遺言でしょうか」

「最期の最期まで、生きる望みを捨てていなかったので遺言はありません。でも、あの世でそう思っているに違いありません」

仙之助の涙腺が再び緩む。

「それと、もうひとつ」

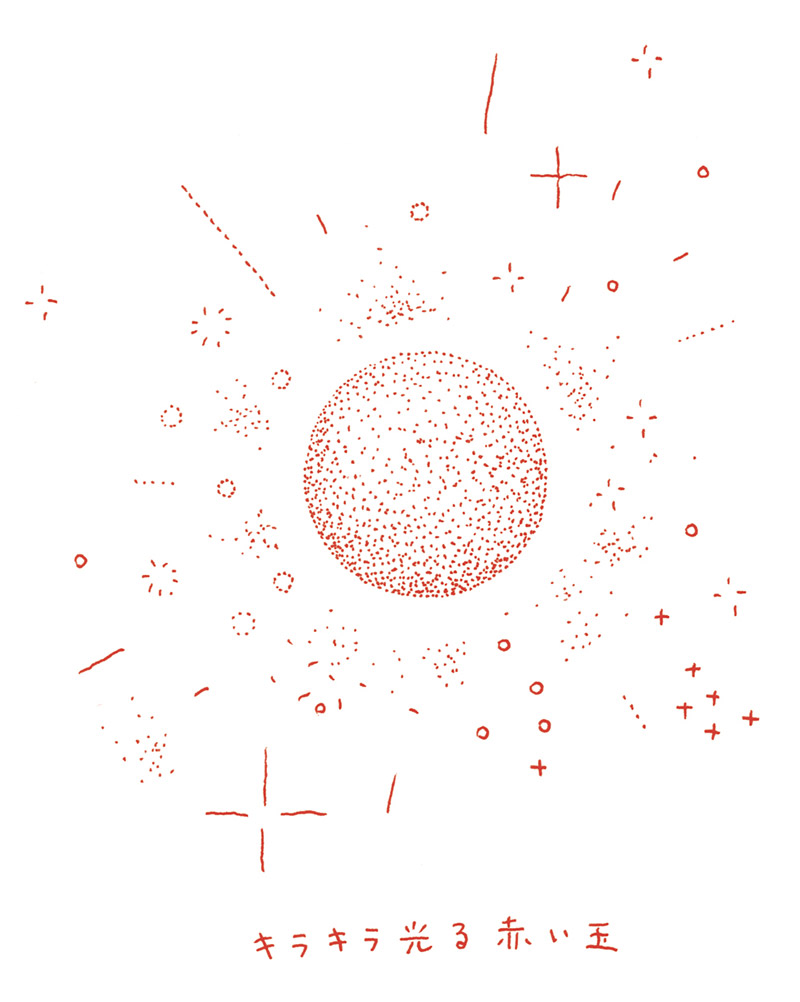

手のひらに載せられていたのは、キラキラ光る赤い玉だった。

ヴァン・リードが売りに来たクリスマスツリーの飾りをひとつ懐に入れ、正月休み明けに仙太郎に渡したことを思い出した。それをずっと大事に持っていてくれたなんて。

仙太郎の異国へのせつない憧憬をあらためて見たような気がして、仙之助は胸が詰まり、いよいよ涙が止まらなくなった。