- 2022年01月23日更新

仙之助編 六の八

三杯目のバーボンは、ヴァン・リードがダニエルに奢った。

「明日の予定は何かあるのか」

「初めての港に流れ着いた船乗りに予定なんてあるものか」

「だったら、気晴らしに馬の遠乗りをしないか。いいところに案内しよう」

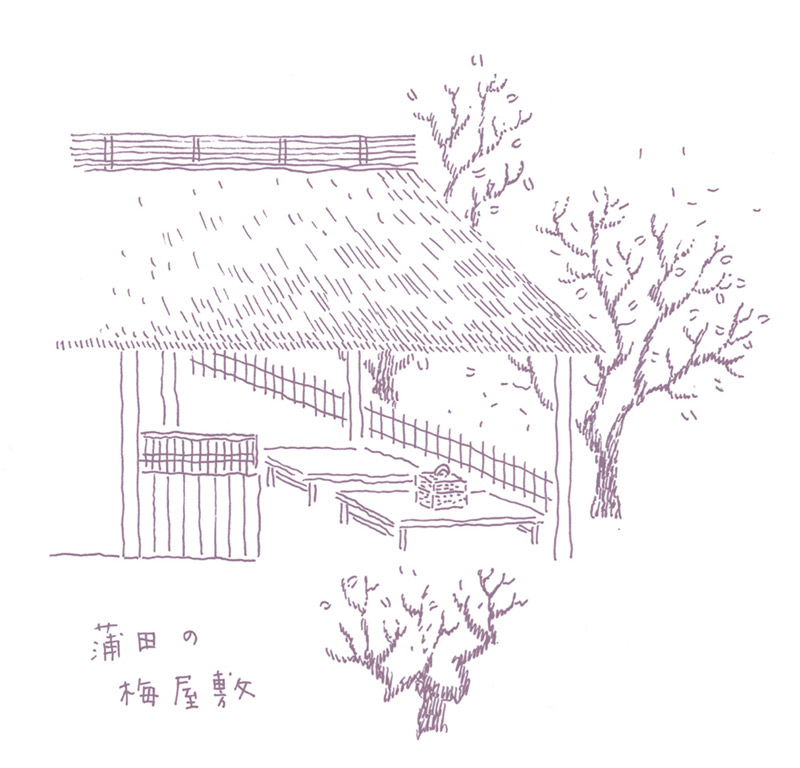

六郷川を渡った先にある蒲田の梅屋敷は、若い娘が給仕してくれる茶屋があって、以前から人気があったが、港崎遊郭が焼けて再建のめどもたたないなか、以前にも増して居留地の異人たちが通い詰めていた。茶屋には、遊郭にいた女郎も流れていて、顔なじみの客には床の相手もすると噂になっていた。普段なら梅の季節が終われば、人もまばらになるのだが、その年は、梅が散っても客足は絶えなかった。

ヴァン・リードはダニエルを梅屋敷の贔屓の茶屋に連れて行った。

始めて見る着物姿の日本娘にダニエルは、目をぱちくりさせていた。

異人の客であることに気づいた少し年かさの女が、若い娘が運ぼうとしていたお茶のお盆をすっと受け取ると、二人のもとにやって来た。

「 Welcome (ようこそ)」

突然、英語で話しかけられて、ダニエルは驚いた。

「ありがとう(Thank you )」

茶を受け取ると、女は何とも艶めかしい表情でうっすらと笑った。

「英語を話すとは、岩亀楼にいた女かもしれないな」

「ガンキロー?」

「岩亀楼は、外国人が行くのを許された唯一の店だった。もっとも、俺の贔屓はそこではなくて、神風楼という別の店だったけどな。何もかも焼けてしまった」

「そうか……、火事の前の横浜に来てみたかったな」

「そのうちまた復興するさ。そうしたら、また来ればいい」

豚屋火事の前は、こういう女は梅屋敷にはいなかった。茶屋の娘たちは、たいてい若くて恥じらいがちな様子がういういしかった。それもこれも、港崎遊郭が焼けてしまったせいだ。

「ここも充分に美しい。何とも……、楽園のようなところだな」

ダニエルは、英語を話した女の後ろ姿をじっと見つめながら言った。

茶屋の周囲には、梅林が広がっていた。花の季節はとうに終わり、木々は青い梅の実をつけていた。それもまた、風情のある風景だった。

「花の季節はもっと美しい。今は季節外れなのに、ヨシワラが焼けたせいで、春が終わっても客が絶えない。さあ、昼飯にしよう」

ヴァン・リードは、茶屋の赤い毛氈の上にバスケットを載せた。取りだしたのは、コールドミートとキュウリを挟んだサンドイッチとキャベツのコールスローだった。

「これは豪勢だな。新鮮な野菜もありがたい」

ダニエルは相好を崩して、サンドイッチにかぶりついた。