- 2020年07月12日更新

- 画 しゅんしゅん

仙之助編 一の六

横浜の外国人居留地の裏手には、「沼沢地」と呼ぶ湿地帯を埋め立てた土地が広がっていた。後方の堀を渡ると、急ごしらえの建物が並ぶ一角があった。

その界隈のことは、さまざまな隠語めいた言葉で形容された。

ある立派な紳士は「若い夫人の教育所」と婉曲に表現した。多くの者は江戸にある、類似の場所になぞらえて「ヨシワラ」と呼んだ。正しくは「港崎遊郭」と呼ぶことを、日本語遣いのサトウは承知していた。

外国人たちは「ヨシワラ」の店のことを、しばしば「宮殿」とも呼んだ。

大名屋敷などにもパレスの呼称は用いられたが、江戸の本家本元の吉原では、それに匹敵するくらい豪奢な店が多かったからである。だが、横浜の港崎遊郭でパレスと呼んでもさしつかえない構えだったのは、岩亀楼だけだった。

そして、岩亀楼だけが、外国人が登楼していい店として認められていた。

薩摩や長州に武器や弾薬を売って利益をあげていた商人はもちろん、役所で働く外国人も破格の報酬を得ていたから、いくらでも派手に遊ぶことができた。

サトウとウィリスの暮らしていた小さな家は、この界隈に近かった。

だが、生真面目な性格の二人は、居留地の顔見知りが夜な夜な集う岩亀楼に行くことをためらうようなところがあった。しかし、そうはいっても、若い二人が甘美な誘惑と無縁でいられた訳ではない。

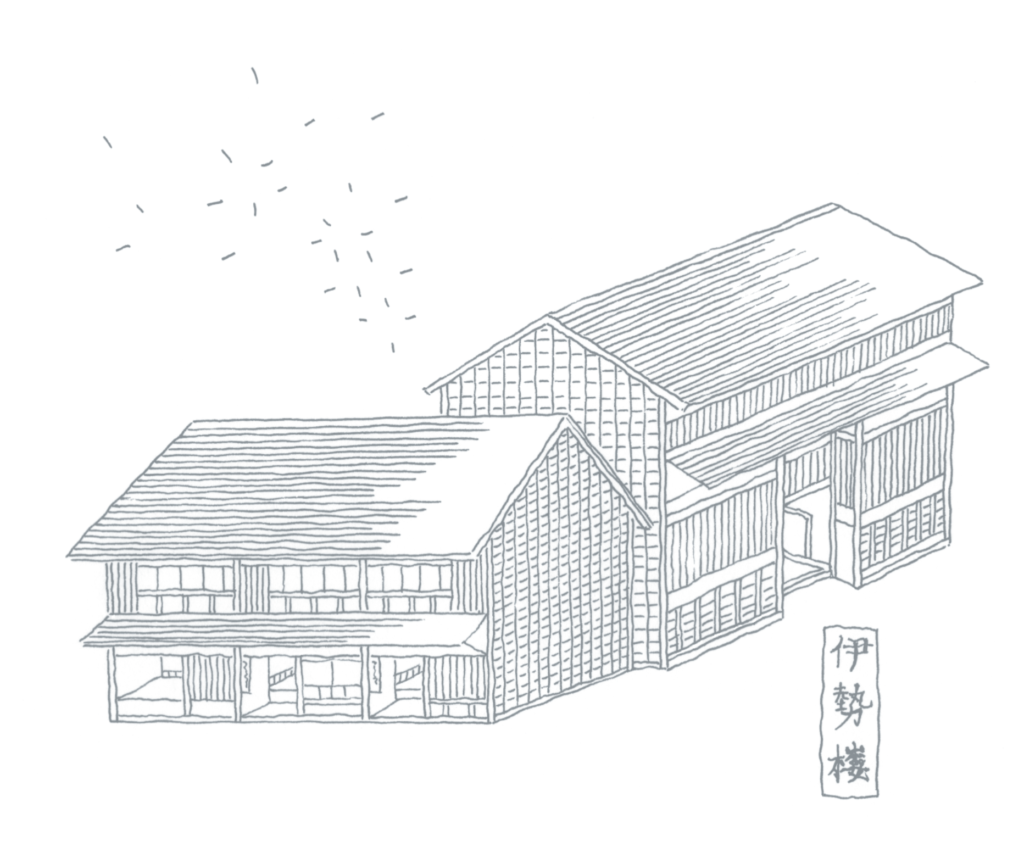

岩亀楼の周囲には、パレスとは呼べないような小さな店が密集していた。開港地に集まる血気盛んな日本人を相手にする、みすぼらしい安普請が多かったが、伊勢楼という店は、こぎれいな構えで目を引いた。

伊勢楼が良かったのは、いかにも客あしらいになれた玄人ふうではなく、梅屋敷の茶屋にいるような、生娘である期待を持たせるような若い女郎が多いことだった。茶屋の乙女も生娘でないことはわかっていたが、そう思わせることが大事だった。

長州の武士たちがポルトガル人に扮したように、サトウも慣れない着物をはおり、日本人に扮することにした。もちろん碧眼の彼が日本人になれるはずはなかったが、それでも流暢になった日本語で話しかけると、女たちはキャッキャッと喜んだ。

アーネスト・サトウに漢字をあてて「薩道愛之助」という日本名を名乗り始めたのは、この頃のことである。

「愛之助さま」

登楼を告げられるとき、耳元でささやかれるとき、新しい自分の名前を呼ばれるたび、ぞくぞくするような歓喜がわき上がるのを押えることができなかった。

伊勢楼を知ってから、サトウは、それまで楽しみだった梅屋敷の茶屋に行く機会がすっかり減っていた。エルギン卿の本で読んだおとぎの国は、そうか、ここにあったのかと彼は思った。目の前にバラ色の唇と黒い瞳があった。