- 2021年04月25日更新

仙之助編 三の十

アンナ・ビショップの三人目の夫は、マーティン・シュルツというダイヤモンド商だった。アシスタント兼メイドのマリラ、ピアニストのチャールズを伴い、一行がリベラ号で香港をめざしたのは、アジアをめぐる初めての公演旅行のためだった。

船には彼女の膨大な身の回り品が積み込まれていた。豪華なステージ衣装、きらびやかなステージ用の宝飾品のほか、高価な本物の宝石もたくさんあった。

ホノルルの社交界の人々は、彼女の卓越した歌唱力や奔放な人生もさることながら、それらの宝石について噂した。夫がダイヤモンド商であることが、噂にさらなる尾ひれをつけていた。リベラ号には、彼女の持ち物とは別に、さらなる財宝が積み込まれているという噂もまことしやかにささやかれていた。

ヴァン・リードは、噂のリベラ号にキサブローと共に乗り込んだ。彼らもまた、アンナ・ビショップの一行からみれば、ミステリアスな旅人だったに違いない。

一八六六年二月十八日、リベラ号は慌ただしくホノルルを出帆した。

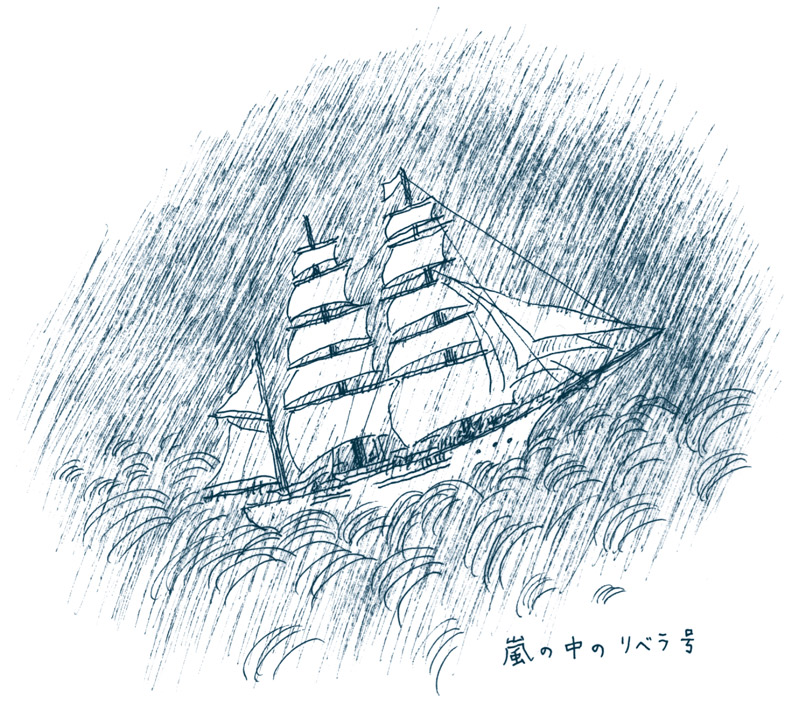

最初の数日は順調な航海だった。マストは貿易風をはらみ、紺碧の海を滑るように進んだ。天候が急変し、嵐に襲われたのは、出航から二週間余りが過ぎた頃のことだった。

風と雨で視界が閉ざされ、木の葉のように揺さぶられた帆船は、漆黒の闇の中、突如、不気味な音を立てて、硬い岩のようなものに乗り上げた。衝撃で船体に穴があいたことがわかったのは船室に浸水が始まったからだった。三月四日の夜明け前の出来事だった。

リベラ号が座礁したのは、ハワイと日本のちょうど真ん中に位置するウェーク島の環礁だった。平べったい珊瑚礁からなる島は、近くに来ないと島影が認識できない。太平洋を横断する船乗りたちからは危険な島として警戒されていた。

浸水は刻一刻と進んだ。人々は必死に身の回りの品や寝具を運び出し、甲板の上で夜明けを待った。明るくなるのを見計らって、手に手をとって助け合いながら海岸に上陸し、お互いの顔を見合わせた。一人の死傷者もなかったのは、不幸中の幸いと言ってよかった。

嵐は去って、コバルトブルーのラグーンは鏡のように凪いでいた。運び出すことができた食料は限られていた。樽詰めの牛肉がひとつ、袋詰めの小麦粉と小さな樽入りのワインがいくつかだけだった。何よりも水がなかった。船員たちは、島のあちこちに井戸を掘ってみたが、どこからも水は出なかった。

ただ島には無数のアホウドリがいた。人を見慣れない彼らは警戒心がなく、容易に捕まえることができる。アホウドリを捕まえるのは、そうした知恵に長けた船員たちの仕事だったが、彼らに負けず劣らずアホウドリの扱いが上手なのがキサブローだった。

そうか、彼は人生で二度目の漂流生活なのか、とヴァン・リードは思った。何という数奇な人生なのだろうか。ホノルルで乗船した時は、幕府の特使らしく身なりを整えていた彼が、再び漂流者の姿になっていた。

「おおい、水が見つかったぞ」

海岸線の向こうから興奮した声が聞こえてきた。