- 2023年05月14日更新

仙之助編 十二の三

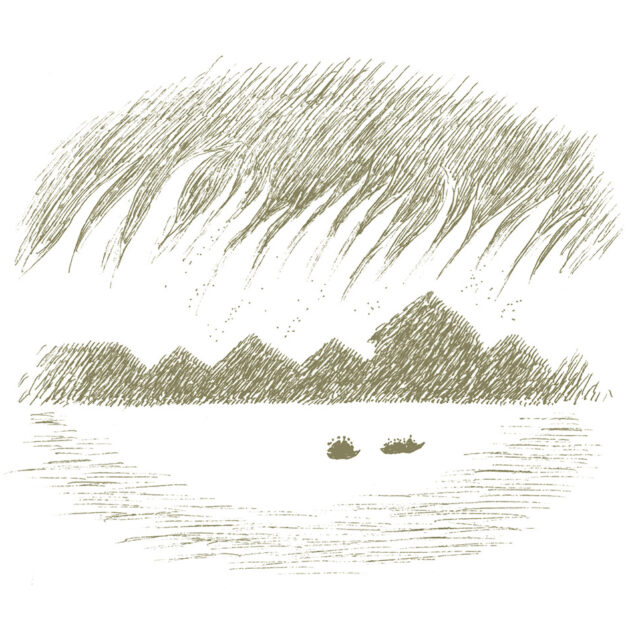

サイオト号の日本人移民たちは、賭博好きで喧嘩っ早い遊び人が多かったが、エマ女王の夏の離宮への遠足は、誰もが夢見心地で、悪さなど働く者はいなかった。

「これが噂に聞いていた天竺かね」

「極楽のようなところだな」

移民たちは、口々にささやき合っては、南国の珍しい風物に眼を輝かせていた。

とりわけ陽気にはしゃいでいたのが、マムシの市のあだ名で呼ばれていた最年少の石村市五郎だった。サイオト号では、もっぱら船底で賭博の仲間に入っていた。好奇心が旺盛で、良いことも悪いことも飲込みが早く、航海中にいっぱしの賭博打ちになっていた。だが、上陸してからは賭博仲間の輪から離れ、珍しい風物に誰よりも興味を示していた。

道すがら貰った果物を頬張りながら興味津々で聞いてくる。

「仙太郎さん、この果物は甘くて美味いなあ。何というのですか」

「バナーナという果物だよ」

「ほお、バナーナですか、バナーナ、バナーナ。アローハに似ていますね」

「ハハハ、そうかもしれないな」

「仙太郎さんは富三郎さんが番頭をしていた大店の跡取りなんでしょう。どうして海を渡ってハワイに来られたんですか」

「実家の店は火事で焼けてしまったからな」

「へえ、なんか親近感を感じるなあ。我が家も江戸高輪の大店だったのが没落して、それからは家族で放浪です。相模国の小田原まで流れてきて石村姓を名乗るようになりました。火事で焼け出されたのと、主人が芸事にうつつを抜かして身上を潰したのでは違うかもしれないけれど、なんか兄貴のような感じがするなあ」

マムシの市は、やけに人なつこい少年だった。

「お前は幾つになる?」

「数えの十三です」

「一人で異国に来て寂しくないのか」

「なんの。落ちぶれた家にいたって良いことなんかありゃしません。将軍様の世の中だって、この先、どうなるかわからない。親兄弟に未練なんてありません」

「そうか。勇ましいな」

「縁あって天竺まで来たからには、ここで一旗揚げてやります」

「そうだな」

「農園で働いて金を貯めたら、誰もやっていない商売を見つけようと思っています」

「誰もやっていない商売か……なるほど」

「そうです。仙太郎さんも一旗揚げるんでしょう。競争ですよ」

マムシの市は、まっすぐに仙之助の眼を見つめると、一瞬、大人びた真顔になった後、再びやんちゃな少年の表情に戻った。