- 2019年03月28日更新

- 画 しゅんしゅん

一の九

黒い革ジャンを着込み、サングラスをかけると、虎造は、再び年齢不詳の怪しい容貌になった。

祐司は、慌てて自室からカメラを持ち出すと、虎造の待つ玄関に走った。彼がやってきたことが現実であった証拠を残さなければ、と思ったのだった。そうしないと、すべてのことは、霧の朝の幻になってしまいそうな気がした。

バイクにまたがった虎造にファインダーを向ける。

祐司が、数回、シャッターを押したのを見届けると、虎造は無言のまま、大きくエンジン音を響かせて、山道を颯爽と走り去っていった。

いつしか、山全体を覆っていた低い雲は晴れ、薄日が差していた。虎造が姿をあらわした頃の肌寒さは消え、湿気を帯びた空気は、汗ばむような温度に上がっていた。

祐司は、ポケットからハンカチを出して、軽く額をぬぐった。

虎造が去って、ことさら体が火照るように感じるのは、自分が興奮しているからだと、祐司は思った。

そして、今しがたも小走りで降りてきたフェニックスハウスの階段を上りかけた時だった。

見慣れた館内が、いつもと違って見えることに気づいた。

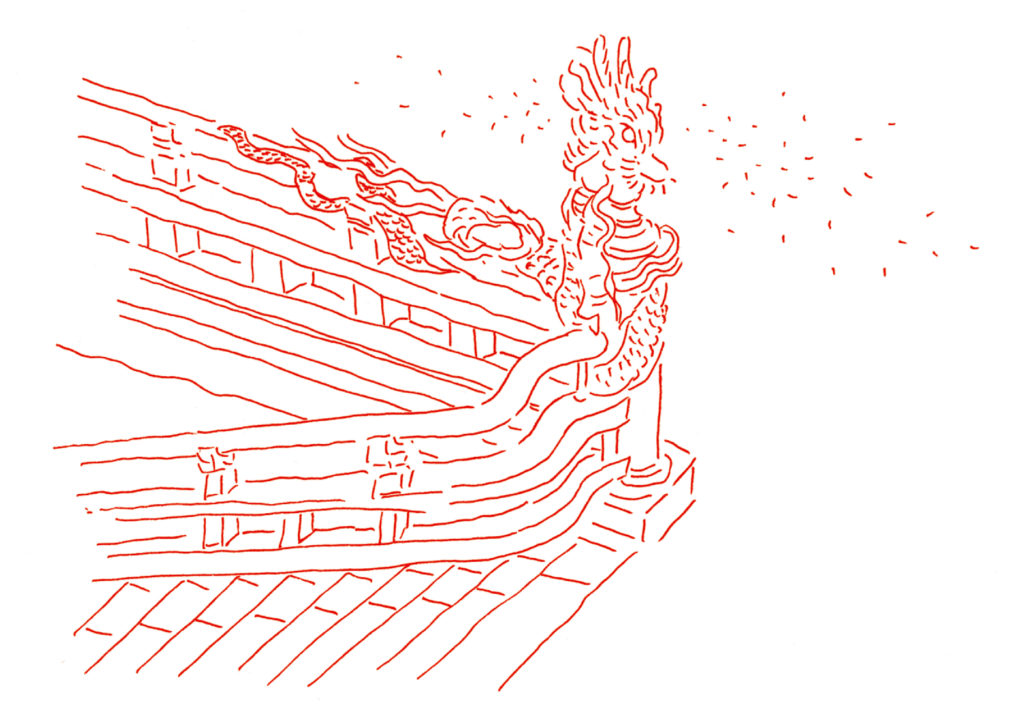

階段の両脇を彩る真っ赤な欄干。巻き付いた竜の彫刻。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

最初に耳にした時からずっと気になっていた名前を思わず口にする。見たこともない甘美の館も、もしかしたら、こんな赤い欄干に彩られていたのではないか。そう考えると、館内に入った虎造が、これらの装飾をことさら珍しく感じた様子がなかったことにも合点がいった。

祐司は、初めて富士屋ホテルを訪れた時のことを思い出していた。早稲田大学の自動車部にいた祐司は、両親が富士屋の贔屓だという裕福な先輩に連れられて、箱根のドライブ旅行の帰りに立ち寄ったのだった。

富士屋ホテルの名前は知っていたけれど、大学生の祐司には、雲の上の遠い存在だった。祐司の父親は銀行員で、それなりの暮らし向きではあったが、当時、富士屋ホテルで休暇を過ごすことなど考えもつかなかった。

初めてフェニックスハウスに足を踏み入れた時、赤い欄干をとても不思議に思ったことを思い出した。

遊郭、とは発想できなかったけれど、国を動かす政治家や金持ちが好んで滞在する高級ホテルとは、何と艶っぽい空間なのかと、驚いたのだった。

次に富士屋ホテルの名前を耳にしたのは早稲田大学の学長経由で、見合いの話をもらった時だった。

義父の堅吉は、祐司と同じ早稲田大学商学部の卒業生だった。彼は、富士屋ホテルの先代から経営を引き継ぐまで、ホテルが持っていた自動車会社の責任者だった。そうしたことも、自動車部にいた祐司に声がかかった理由のひとつだったのかもしれない。