- 2020年06月28日更新

- 画 しゅんしゅん

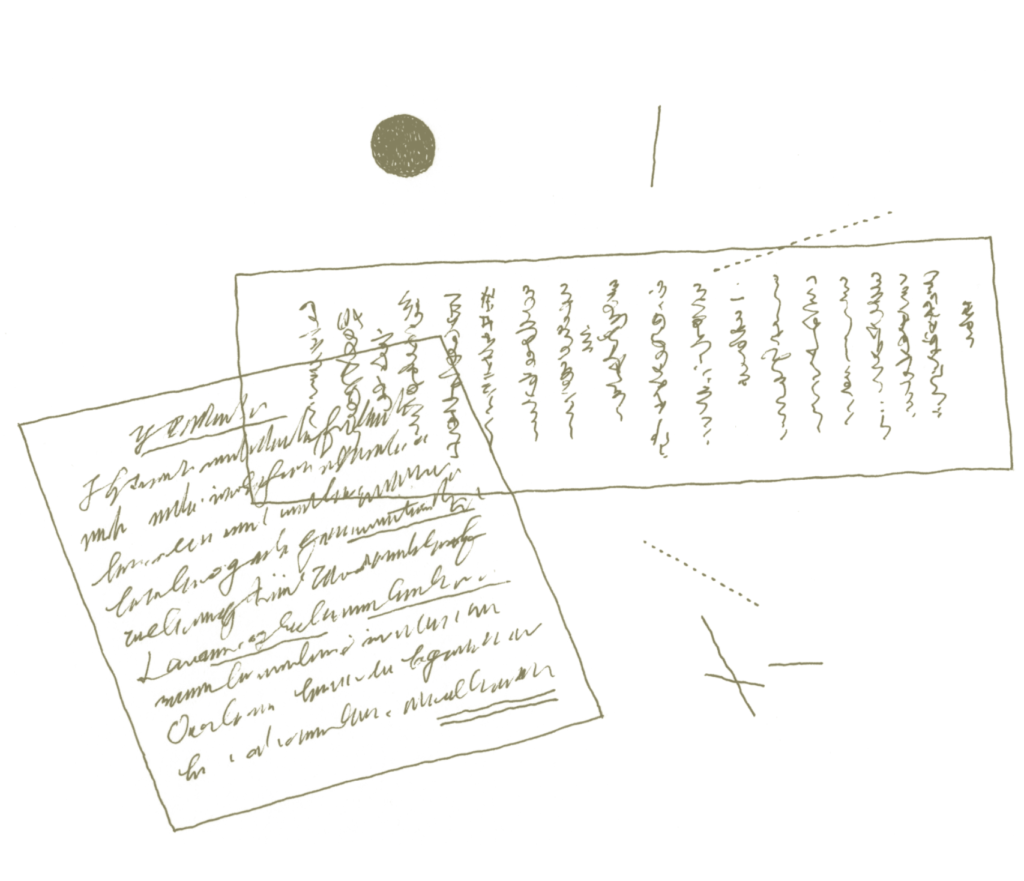

仙之助編 一の四

リチャードソンが殺害された事件の後、東海道沿いには、いくつかの護衛所が設けられたが、大名行列を街道から迂回させるという幕府の試みは失敗した。

成仏寺に日本語の稽古に通っていたアーネスト・サトウは、週に二回、事件のあった街道を通らなければならなかった。臆病に思われないようと力んでいても、いざ本物の大名行列に出くわすと、身をすぼめてひやひやした。

危険と紙一重の街道だったが、江戸に向かって進むと、エルギン卿の本に出てきたままのおとぎの国があった。芸術的な技巧で手入れされた梅林が周囲に広がる梅屋敷と呼ぶ遊興場で、美しい乙女たちが給仕する茶屋があった。

ここで麦わら色の茶を飲み、煙草をふかし、乙女たちをひやかすのが、東海道を旅する人たちの楽しみであった。居留地の外国人の間でもピクニック用のバスケットを持参して、梅屋敷で昼食をとることが流行っていた。そして、彼らも口実を作っては、恥ずかしそうに笑う乙女たちがいる茶屋に立ち寄った。

公使館の生活が始まって、サトウがまず打ち解けたのは、殺害事件の現場にいち早く駆けつけた医師、ウィリアム・ウィリスだった。実直で誠実な勤勉家で、動植物や自然科学の知識に通じていた。見上げるような偉丈夫で、大男は心も広いというが、その例にもれなかった。公使館付きの医官だったが、通訳官のサトウと共に、本業と関係ない書類の整理を任されることもあった。そうした時、日本語を勉強する時間が削られることに苛立つサトウの気持ちをウィリスはよく理解した。

日本では長い間、オランダ語だけが外国語として通用していた。幕府は長崎でオランダ人の出入りのみを許していたからだ。そのため交渉ごとには、オランダ語の通訳を介するよりほかなかった。彼らは、とても良い報酬を得ていた。早く日本語を上達させて、彼らにとって代わるのがサトウの野望だった。

殺害事件は、まもなくイギリスと薩摩の政治問題となり、公使のジョン・ニールが賠償交渉にあたった。薩摩との直接交渉に赴くことになり、公使と共にサトウやウィリスたち、公使館員も軍艦に乗り込んだ。交渉の書簡は、長く日本にいる長崎の医師、シーボルトによって翻訳され、通訳はオランダ語通訳が介した。サトウの日本語は、まだ交渉を任せられるほど、上達してはいなかったのだ。

薩摩との交渉は決裂し、鹿児島の沖合で軍艦は砲撃を受けた。

サトウは、丸くて黒い物体が頭上を飛んでいった時の興奮を忘れられない。恐怖ではなく、直面している出来事への強い興味と奮い立つような興奮だった。もちろん砲弾が彼らを直撃していたなら、状況は違っていただろう。しかし、彼らの軍艦に命中したのは三つだけで、どれも致命的な損傷には至らなかった。

ほんの数年前まで神秘のヴェールに包まれていた国が、歴史の奔流の中にある。その生き証人として、そこにいることの興奮だった。