- 2020年10月25日更新

- 画 しゅんしゅん

仙之助編 二の一

少年は頬を紅潮させながら、東埠頭の先の海を見つめていた。

潮風が吹き抜けてゆくのが心地よい。

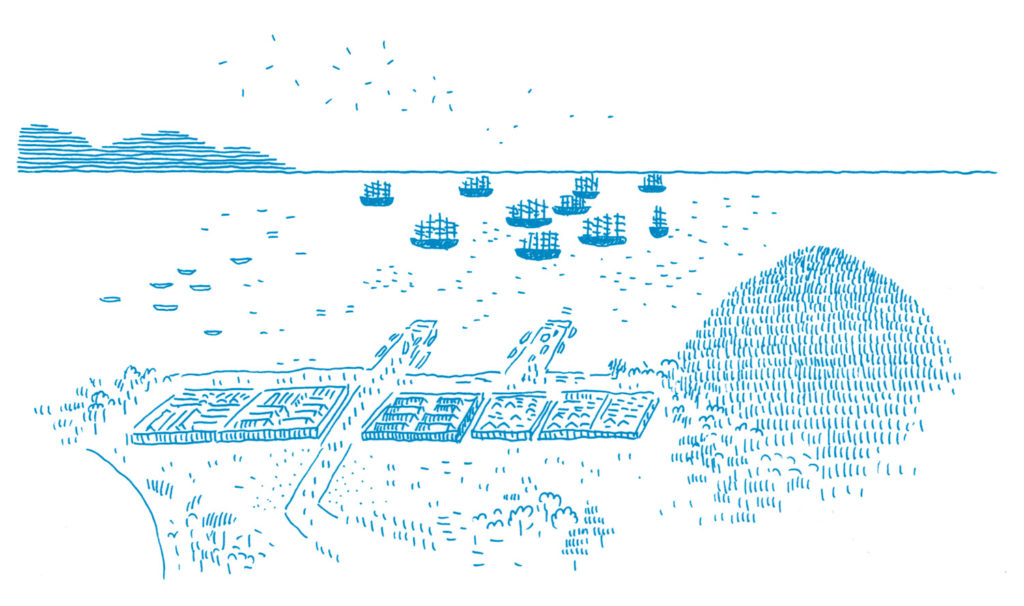

日米修好通商条約にもとづき、横浜が開港したのは一八五九(安政六)年七月のこと。それからまもなく、二つの埠頭が建設された。海に向かって左側の東埠頭が外国船専用で、右側の西埠頭に日本船が出入りすると決められた。海岸沿いの一帯が外国人の居住が認められた外国人居留地になる。だが、建物は日本家屋であり、ただ時折行き交う異人の姿だけが、ここが特別な場所であることを教えてくれる。

「黒船は、この海の先の異国からやってきたのですね」

「そうだとも。これからはもっと船はやってくるぞ」

「いつかは私も海の彼方に行けるでしょうか」

「行けるとも、横浜におればな。何でも出来る」

「はい、ち、父上」

「初めて父と呼んでくれたな。そうだ、今日からおまえは山口仙之助だ」

武蔵国(東京都、埼玉県、神奈川県東部)、橘樹郡大曽根村の漢方医、大浪昌随の五男として仙之助が生まれたのは一八五一(嘉永四)年。浦賀に黒船が来航する二年前になる。

北に蛇行する鶴見川、南に大倉山がそびえる大曽根村は、外国船が出入りするようになった横浜から二里(約七・八㎞)あまり内陸に位置する。空豆と梨の産地として知られる農村だが、それを言うならば、横浜も仙之助が生まれた頃は小さな漁村にすぎなかった。

大浪昌随は村人の尊敬を集める人物だったが、跡継ぎの長男以外には、家業を離れて身を立てることが求められた。江戸時代の鎖国がそのまま続いていたなら、目端の利いた少年だったから、それなりに商売で身を立てたかもしれないが、さほど目新しいことのない人生だったに違いない。運命を変える出来事がおきたのは、一八六〇(万延元)年、仙之助が数えの十歳になった年の五月だった。

村の豪農の口利きで、山口粂蔵という人物が大浪家に訪れた。

下野国(栃木県)の石橋から開港まもなく横浜に出て商売を始めた成功者というふれこみで、見込みのある男子を養子にしたいという申し出だった。

漢方医とはいえ、子沢山の大浪家の暮らし向きは楽ではなく、願ってもいない口減らしの話だった。長男を除く三人の息子が座敷に呼ばれた。

山口粂蔵は、ひとりだけ華奢な少年の体つきをした五男に目がいった。

鼻筋の通った端正な顔立ちだが、その瞳は野心を燃えたぎらせるように輝き、兄たちに負けまいと身を乗り出して、横浜に出入りする黒船や異人の話に聞き入っていた。大曽根村にも開港した横浜の噂は伝えられていたが、異人は赤鬼のような姿形をしていると恐れる者が多かった頃のことである。粂蔵は、少年の並々ならぬ好奇心の強さを気に入った。彼もまた、同じような思いを抱いて、故郷の石橋を後にしたのだった。血のつながらない少年に、同じ血が流れていることを直感した瞬間だった。