- 2021年05月30日更新

仙之助編 四の三

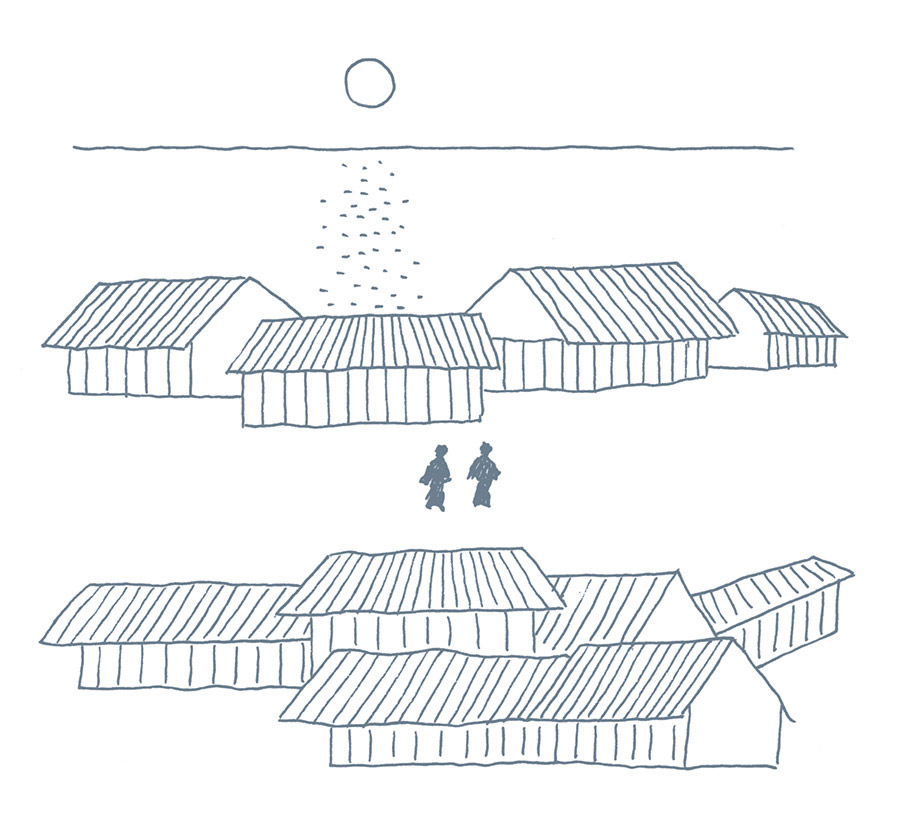

雷門が焼け落ちた浅草の大火で、小幡漢学塾も焼けてしまった。

師匠は無事と聞いたが、塾生たちがみな無事だったのかどうか、消息はわからなかった。

仙之助と仙太郎は、浅草と隅田川を隔てた対岸にある本所で夜明けを待って、仙太郎の養家がある日本橋まで歩いた。夜通し、猛火の中を逃げ惑った後だったのに、朝になると仙太郎の微熱は収まるようで、足取りはしっかりしていた。それでも二人がゆっくり歩いたのは、日本橋に着いたら、しばしの別れになることをわかっていたからだ。

仙之助が腹に巻いたヴァン・リードの教本を渡そうとすると、仙太郎は言った。

「それはお前の本だろう。私は万次郎殿の教本を持っているから大丈夫だ。それにな……文章はすべて暗記してしまって、ここに入っている」

そう言って自分の頭を刺した。

「仙太郎さんの頭の良さにはかないませぬ」

「仙之助だって、もう全部覚えてしまっただろう。早くヴァン・リードさんに会いたいな。教本をいくら暗記したところで、言葉の稽古は場数を踏まなければならぬ」

「きっともうじき帰っておいでになります。そうしたら、すぐに私自ら早飛脚となって、知らせに参ります」

「仙之助は足が達者だからな。今度会ったら、異人の国に行く船に乗せて貰おう」

大店の跡取りに迎え入れられた責任からか、軽口であっても軽率な発言はしない仙太郎の思いがけないひと言に仙之助は驚いた。

「一緒に海を渡りましょう」

「異人たちは船に乗って潮風に吹かれると健康になると噂しておったな」

「ヴァン・リードさんもそう申しておりました」

「海を渡ったら、すべてが変われる気がしてならぬ」

そうつぶやくと、仙太郎はふっとため息をもらして空を仰いだ。

「すっかり風も止んだな」

「あんな風が吹かなければ、こんな惨事にはならなかったでしょうに」

「梅園の茶屋はどうなっただろうな」

「あわぜんざいが食べたいですね」

一瞬、老人のように達観した表情を見せた仙太郎が少年の笑顔に戻った。

「わが家はすぐそこだ。仙之助はこのまま、この街道をまっすぐ行きなさい。早くしないと横浜に着く前に日が暮れてしまうぞ」

「仙太郎さん……」

「なあに、またすぐに会える」

「そうですね。早飛脚の仙之助が飛んで参ります」

火事から逃げる間、ずっと握っていた仙太郎の手をもう一度、握った。その手が再び熱を帯びているような気がしたが、迷いを振り切るように仙之助は早足で歩き始めた。