- 2021年09月05日更新

仙之助編 五の二

仙之助と富三郎は、慌てて戸を開けて外に出た。屋根に登って様子を見るつもりだったが、玄関先に出ただけで、火の手が迫っているのが見えた。

浅草の火事より、ずっと状況は切迫している。仙之助は、英語の教本を腹に巻くために部屋に戻ろうとしたが、もはやその猶予はなさそうだった。

遊郭の五つ半(午前九時)といえば、女郎たちはまだ夢の中にいる。

けたたましい半鐘の音に、ひとり、またひとりと起き出して、浴衣姿のまま、不安げに廊下を右往左往し始めた。

おろおろと不安げな表情をする女たちに粂蔵は「早く逃げろ」と促した。火事がおきても、女郎を逃がさない非常な郭もあることを彼女たちは知っていた。

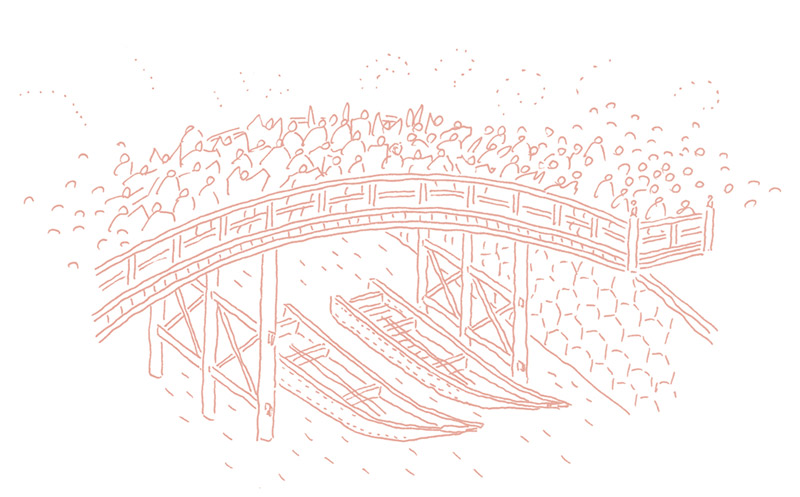

着の身着のまま、通りに出たが、港崎遊郭と外界を結ぶ唯一の出入り口であるおもかげ橋に向かって、群衆が押すな押すなの状況だった。あらためて港崎遊郭が閉ざされた場所であることがわかる。逃げようにも逃げられない。

「粂旦那、おもかげ橋は大変なことになっていますよ。あの橋を渡って逃げようなんて思っていたら、俺らみんなお陀仏になっちまう」

富三郎が息せき切って言う。

「橋を渡る以外、どんな方法があるのかね」

粂蔵の問いかけに、得意そうな顔で言った。

「船ですよ、船。粂旦那、若旦那、おまえたちもみんな、俺についてこい」

富三郎は、橋の下に古びた小舟が二艘、係留されていたことを知っていた。橋の上は阿鼻叫喚を呈していたのに、小舟に気をとめるものは誰もいなかった。

石巻の漁港出身の富三郎ならではの思いつきだった。横浜も、開港前までは漁村だったが、外国人とよそ者が多く住み着いて、漁村の面影はなくなっていた。粂蔵も下野国(栃木県)の出身で海には縁がない。仙之助の故郷の大曽根村にも海はないが、鶴見川が近かった。幼い頃はよく川遊びをして、小舟を操った経験もある。

仙之助は、小舟の中に置いてあった竿を取り出して言った。

「富三郎は、もう一艘を漕いで下さい」

「若旦那、大丈夫ですかい?」

「鶴見川で船を漕いでいたから大丈夫だ」

「こりゃあ、頼りになる。さあ、おまえたち、早く乗り込むんだ」

富三郎は、川岸で怯える女郎たちを促した。裸足のままの者もいる。みな一様におんぼろの小舟に躊躇しているようだった。次の瞬間、爆音と共に背後に火の手が上がった。

「きゃあああああ」

女の叫声が橋の上から響いた。橋の真ん中あたりで立ち往生していた大八車の山と積まれた荷物に火の粉が落ちて炎を上げたのだった。橋の上で折り重なるようにしていた人々はいよい逃げ場を失って、炎に追い立てられた。