- 2022年06月12日更新

仙之助編 八の四

函館では入港している間、仙之助は甲板に出ることも禁じられた。

日本人が異国の捕鯨船に乗っていることを松前藩の役人にとがめられることを恐れたのだった。だが、ペドロパブロフスク・カムチャスキーでは、ダニエルはそれほど厳しく仙之助を制しなかった。夏の航海でたくましく日焼けをし、アザラシの皮の頭巾を被った仙之助は、どこから見てもカムチャッカの先住民コリヤークだとダニエルは笑った。

「カムチャッカに住む人は蝦夷のアイヌとは違うのですか」

「似ているところもあるが、別の名前で呼ばれるのだから、別の民族なのだろう。コリヤーク人は歌と踊りが好きで、何時間も続けて踊る。一度だけ、彼らの村で見たことがある。アザラシの皮を張った平たい太鼓を打ちながら躍るんだ」

ダニエルは独特なフレーズを口ずさみ始めた。

「アイヤー、アイヤ。アイヤー、アイヤ」

「コリヤークの歌ですか」

「そうだ。長いこと聞いていて覚えてしまった。お前の国の歌に似ているか」

「いえ、似ていません」

「そうか。アイヌの歌は似ているらしい」

「アイヌの歌も聴いたことがあるのですか」

「函館のアイヌの村で聞いたことのある乗組員がいて、似ていると言っていた。着ている服は違ったそうだが」

「私のこの服は……」

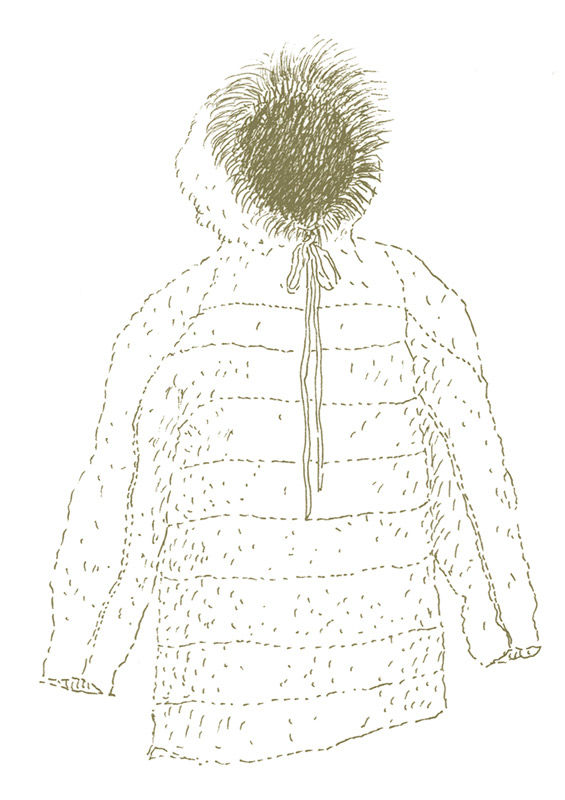

「その時、コリヤーク人から手に入れたものだ。お前くらいの年格好の、お前のように賢い少年だった。たった一人で私に近づいてきて、身振り手振りで私たちの船にあるものと交換してくれと頼んできた」

「何と交換したのですか」

「私の持っていたナイフと交換した。ジョンセン、本当にあの少年に似ているな」

ダニエルは再びそう言って笑った。

上陸こそ許されなかったが、仙之助はクレマチス号の甲板から、生まれて初めて見る異国の港に見入っていた。

異人の姿は横浜でも見慣れていた。ロシア人は話す言葉は違うが、見た目はアメリカやイギリスの異人たちと変わらない。もっとも、北の港町では、冷たい風をしのぐ頭巾付きの上着を着ている者が多く、遠目からでは異人なのか、コリヤーク人なのかもわからなかった。

遠い国に来たことを感じさせるのは、異人館の背後に広がる針葉樹の森だった。

松や楠木の多い横浜界隈とは明らかに異なる風景だった。

こんな時、日本語で感動を共有できる相手がいたら、どんなに心強かったことだろう。

困難に遭遇した時もそうだが、異国に来た感慨にふけることの出来る時間があると、やはり思い出すのは亡き仙太郎のことだった。