- 2020年08月09日更新

- 画 しゅんしゅん

仙之助編 一の十

一八六六年十一月二六日は、夜明け前から強い乾いた風が吹いていた。

朝の九時頃にけたたましい半鐘が鳴り、ただならぬ事件がおきたことをサトウは知った。長屋の前の小さな庭に出ると、ウィリスも隣の庭に出ていた。

「あの鐘の音は、火事か?」

「そうだな。屋根の上から見てみよう」

二人は、長屋の屋根によじのぼった。風上の方角に天高く火柱が上がるのが見えた。

思ったより火元は遠かった。

「ちょっと火事の様子を見てくるよ」

サトウは、ウィリスに声をかけた。

「大丈夫か。気をつけろよ」

前日の夜、遅くまで北京から届いた引っ越し荷物の荷ほどきをしていたミットフォードは、まだ起きてこなかった。

帽子を被り、慌てて履いた靴は履き古したもので、サトウは足下を見て少し躊躇したが、すぐに帰ってくるのだからかまわないと思った。

日本人居住地に続く狭い道に出ると、逃げ惑う群衆で身動きもできなかった。家財道具をそのまま担いでいる者もいれば、唐草模様の風呂敷で包んだ荷物を背負っている者もいる。興奮しきった人々が通りの先から雪崩のように押し寄せていた。

火元の家に近づこうとしたが、炎の勢いが早いのに驚いて引き返した。

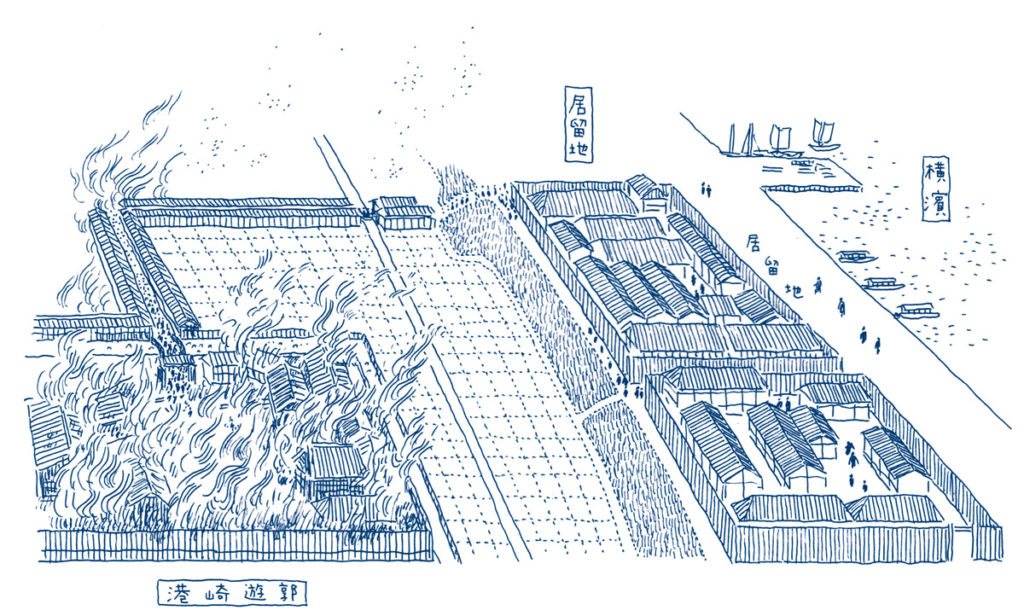

その瞬間、ふいに港崎遊郭のことを思い出した。

サトウは胸騒ぎを覚え、外国人居留地の境界線の先にある遊郭をめざした。ほんの数日前、フジと過ごした甘美な時間が脳裏によみがえる。

めざす遊郭の方角から、避難する人たちの波が再び押し寄せてくる。

サトウの不安は的中した。火元と思ったところよりも激しい炎があがっていた。

遊郭は木造の橋で外界と結ばれていたが、そこに大勢の人が群がっていた。先ほどと異なり、大荷物を背負った者はなく、着の身着のままの女が多かった。浴衣姿もあれば、見るからに女郎とわかる派手な着物をまとった女もいた。

サトウは、群衆の中にフジの姿を探していた。

すると突然、恐怖におののく女の叫声が響いた。

「きゃああああ」

背後から大きな炎が立ち上がり、遊郭を取り囲む土手に沿って突進してゆく。

対岸から小舟が一艘、鈴なりの人を乗せてこちらに向かってきた。不安定にゆらゆらと揺れ、なかなか前に進めない。棒で舟を操るのは年端もいかない少年だった。

身を投げるように舟から落ちた女がいた。一人、二人。だが、沈んだまま、浮かんでこない。恐怖にかられ、泳げないのに水に飛び込んだのだろう。