- 2019年02月04日更新

仙之助編二十の一から二十一の十二まで

仙之助編二十の一

十七世紀、スペイン領メキシコに入植したスペイン人たちは、耕作に向かなかった新大陸で、牛を飼育することに成功した。気候が温暖で牛の放牧が容易だったからだ。最適だったのがメキシコ北部であり、後のアメリカ南西部、アリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州が含まれていた。特にテキサスでは、十八世紀になると、多くの牛が繁殖するようになり、十九世紀に「牛王国」と呼ばれるようになる基礎が築かれた。

テキサスがアメリカ合衆国の新しい州として併合されたのは一八四五年のことである。牛を求めてさらなる入植者がテキサスにやってきた。

牛の陸上輸送が、牛のロングドライブとして、ゴールドラッシュに匹敵する一攫千金の手段になった背景には、アメリカ大陸における鉄道網の整備があった。

牛を鉄道で運ぶという画期的な方法を考えついたのは、トーマス・キャンディ・ポンディングというイリノイに入植した若いイギリス系の農夫だった。入植前から牛の陸上輸送に経験のあった彼は、当初、イリノイから運んだ牛をウィスコンシンの入植者たちに売っていた。しかし、彼らが最初から牛を連れて入植するようになると、ウィスコンシンでの商売は下火になった。そこでポンディングは、たくさんの牛がいるテキサスに行くことを思いつく。一八五三年のことだった。

テキサスの牛をイリノイに運ぶのは、隣接する州であるイリノイからウィスコンシンに牛を運ぶのとは訳が違った。テキサスからネイティブアメリカンの保護領を通り、アーカンソーを経てミズーリ州のセントルイスに至る。緊張と困難を伴う旅だった。

セントルイスから牛を連れてミシシッピ川を渡り、イリノイに到着したポンディングは、ここで冬を過ごし、大部分の牛を売りさばくと、翌年の春、手元に残していた一五〇頭のとりわけよく肥えた牛をニューヨークに連れていくことを決心する。

牛を鉄道に乗せることを思いついたのは、インディアナ州のマンシーという町の鉄道駅に到着した時のことだ。彼の脳裏に何かひらめくものがあったのだろう。

当時の鉄道には、家畜輸送用の貨車はなかったし、一般の貨車に牛を乗せるのは大変な作業だった。テキサス牛の特徴である長いツノがとりわけ厄介だった。

スペイン人が入植時に持ち込んだのがテキサスロングホーンと呼ばれるこの牛だった。環境に適合した牛は一部が野生化し、アメリカの在来種であるバイソンを押しのけて繁殖した。テキサスに行けば牛がいくらでもいるとされた、ロングドライブブームの背景にテキサスロングホーンの大繁殖があったのだ。

ポンディングは、途中何回も貨車から牛を降ろして、草を食べさせたり水を飲ませたりしながら旅を続けた。長いツノは、貨車の乗り降りのたびに邪魔になり、へし折られることもあったが、彼の決意がゆるぐことはなかった。

ついに一八五四年七月、ポンディングはニューヨークに到着し、首尾よく牛を高値で売ることができた。ニューヨークの人たちは誰もが、遠いテキサスから来た牛だとは思わなかった。鉄道を利用した牛のロングドライブの始まりだった。

仙之助編二十の二

テキサスから牛を連れてきたトーマス・キャンディ・ポンディングは、ニューヨークの家畜市場でひとりの男に話しかけられた。彼は新聞記者だった。

ポンディングは意気揚々と自らの武勇伝を語った。記事が掲載された新聞はテキサスにももたらされ、多くの人々を奮い立たせることになる。

だが、牛のロングドライブには多くの困難が伴った。

そのひとつが、テキサスからのルートがネイティブアメリカンの保護領を通過することだった。当時、保護領に白人が立ち入ることを禁止した法律があり、彼らはそれを理由に通行料を要求したのである。

もうひとつの障壁が「テキサス熱」と呼ぶ牛の病気だった。

テキサス牛、すなわちテキサスビッグホーンが運んでくるダニが媒介する脾臓の病気である。テキサス牛も罹ることはあったが、丈夫でたくましい彼らは死に至ることは滅多になかった。テキサス熱にやられたのは、もっぱら北部の在来種である角の短い牛だった。

この病気は、特にテキサス牛がミズーリを通過する時に、ミズーリで発生することが多かった。そのため、ミズーリの農民たちはテキサス牛を通行禁止にして追い出した。彼らはまた、テキサス牛が牧草を食い尽くすことも懸念していた。

ミズーリを通行止めにされたことで、牛のロングドライブはカンザスに迂回した。

ところが、ここにも彼らを悩ませる火種があった。当時のカンザス準州とネブラスカ準州では、奴隷制度の容認はそれぞれの政府の決定に任されていた。そのため、カンザス準州では、奴隷制度賛成派と反対派の間に血みどろの抗争があった。奴隷制度を容認する南部のテキサスは賛成派からは敵意を抱かれていた。

こうした理由により、テキサスからの牛のロングドライブは減少する。

さらなる大打撃を与えたのが一八六一年に勃発した南北戦争だった。ロングドライブのルートは、南部と北部の陣営に分断されてしまったのである。行き先を失ったテキサス牛は、さらに大繁殖することになる。温暖な気候と水に恵まれたテキサスでは、人の手を借りずとも牛はいくらでも育ったからである。

南北戦争が終わった一八六五年頃、テキサスの草原には、所有者のわからないおびただしい数の野生の牛がいた。

こうした状況に加えて、そもそもテキサスではアメリカ合衆国に併合する以前から、所有者のわからない牛は捕まえて自分のものにすることが許されていた。

所有者を判別する唯一の方法が焼き印だった。動物の、特に牛馬の横腹や臀部に、所有者を特定し、永久に消えない焼き印を押す方法は、スペイン人が古くから用いたもので、それが新大陸に持ち込こまれた。牧場にすべての牛を囲い込むことが出来ないことから、重宝された方法だった。それでも膨大な数の牛のすべてに焼き印を押すことができない状態がしばしばあったという。

南北戦争終結後のテキサスは、まさに「牛王国」であった。

仙之助編二十の三

一八六五年当時、テキサスの牛の価格と東部の市場で取引される牛の価格には、およそ十倍以上の差があったという。牛のロングドライブがゴールドラッシュに匹敵する一攫千金とされた理由である。

牛が集結する積み出し拠点として、最初に注目された鉄道駅は、ミズーリ州のセダリアだった。ミズーリ・パシフィック鉄道がセダリアまで延伸したことで、セントルイスや北東部の都市まで牛を運ぶことができるようになったからだ。

セダリアまでのルートは問題点も多かった。テキサス熱のために反対する農民たちの抵抗、ネイティブアメリカンの保護領における通行料などである。とりわけ人々が恐れたのは、カンザスの「ジェイホーカー」と呼ばれたゲリラだった。準州の時代、カンザスは奴隷制度を容認するかどうかで混乱したが、「ジェイホーカー」とはもともと反奴隷制の立場で闘った者たちを呼んだあだ名だった。ところが、彼らはテキサス熱の牛を阻止することを旗印に、強盗団になる者があとを絶たなかった。勝手に通行料を強要したり、牛を略奪したりして、反抗する者は容赦なく射殺した。

やがてセグリアまでのロングドライブは危険だということで、東寄りや西寄りのルートが開拓された。こうして生まれた新しいルートこそが、いわゆるカウボーイの活躍する舞台であり、牛のロングドライブの黄金時代を象徴するものとなる。

そのひとつが西部劇で知られる「チザム・トレール」である。スコットランド人の父とチェロキー族の母を持つジェシー・チザムが開発したルートだった。家畜商のジョセフ・マッコイがロングドライブのルートに使ったことで有名になった。

テキサスのサン・アントニオから続くトレールの終着点がカンザス州のアビリーンだった。言うまでもなく、カンザス・パシフィック鉄道の駅である。

マッコイはアビリーンに牛の売買ができる出荷拠点を設けることを思いつく。それまで牛で儲けようとする者は、牛を連れて鉄道で東部の都市まで行く必要があった。だが、マッコイの発案により、鉄道駅で牛を仲買人に任せることができるようになったのだ。

セグリアにとってかわって「牛の町」となったアビリーンには年を追うごとに多くの牛が集結した。最も数多くの牛が集まったのが一八七一年であり、その数は年間で七十万頭におよんだ。

ところが、山口仙之助と牧野富三郎がオマハで伊藤博文の一行と別れた一八七二年三月、アビリーンの運命を変える決定が下される。

牛のロングドライブに関与しない周辺住民が、テキサス熱への恐れやカウボーイたちの乱暴な振る舞いに業を煮やし、テキサスの牧場主に牛の立ち入り禁止を正式に伝えたのである。こうしてアビリーンが牛の売買を独占していた時代は終わりを告げる。一八七一年は繁栄の最後の年となった。

だが、牛のロングドライブがなくなった訳ではなかった。「牛の町」の主役がとってかわっただけのことだった。牛売買の拠点に名乗りをあげる町は後を絶たなかった。

仙之助編二十の四

仙之助と富三郎が「牛の町(Cow Town)」という言葉を聞いたのは、オマハの酒場でのことだった。牛でひと山あてるには、「牛王国」のテキサスに行かなければならないと思ってはいたが、テキサスの牛が運ばれてくる拠点が、ミズーリやカンザスの鉄道駅にある、「牛の町」であることを彼らは初めて知った。

酒場にたむろする男たちは「牛の町」と言えば、かつてはミズーリ・パシフィック鉄道のセダリアだったが、鉄道が西に延びてからは、新しい「牛の町」が生まれていると熱っぽく語った。いずれにしても、セントルイスからミズーリ・パシフィック鉄道で西に向かうルートだと言う。

オマハからセントルイスに行くには、いったんシカゴを経由する必要があった。シカゴで気づけばよかったのだろうが、伊藤博文との道中に夢中だったのだからしかたない。

セントルイスに着くと、ミズーリ・パシフィック鉄道は、セダリアからカンザス・シティを経て、アビリーンまで延びていることがわかった。途中のカンザス・シティが分岐点になっていて、サンタフェ鉄道という別の鉄道が建設中だと言われた。

サンタフェ鉄道こと、アッチソン・トピカ・アンド・サンタフェ鉄道が新たな「牛の町」であるウィチタに到達するのは一八七二年五月であり、さらに先の「牛の町」であるダッジシティに到達するのは同年九月のことだった。

一八七二年四月、セントルイスに到着した仙之助と富三郎にとっては、まだ鉄道が開通していなかったこれらの「牛の町」の選択肢はなかったことになる。

こうして二人はアビリーンの駅に降り立ったのだった。

「牛の町」には季節があった。

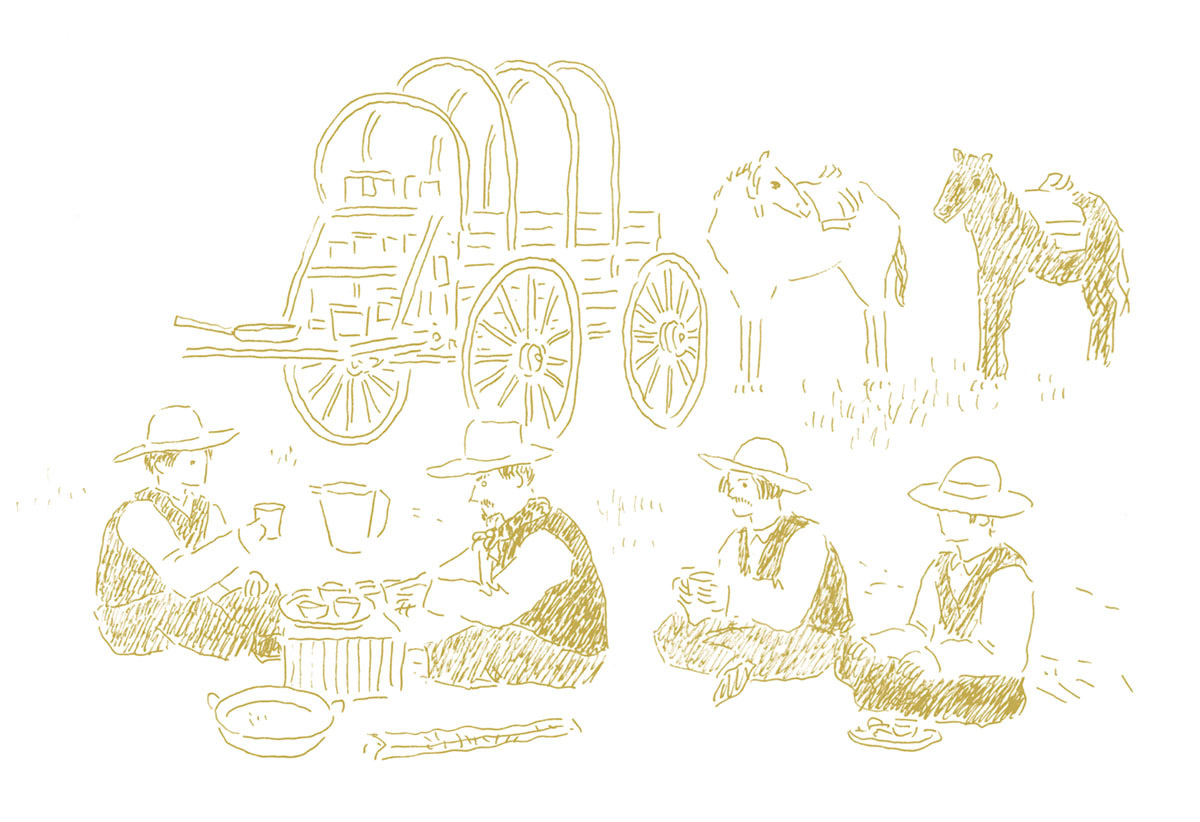

毎年、年の初めに放牧業者はテキサスの牧場を訪れて、牛の買い付けを行う。次に馬の買い付けを行い、カウボーイを雇用する。牛のロングドライブには、馬に乗って牛を誘導するカウボーイが不可欠だった。最初の牛の一群が到着するのは五月末頃で、「牛の町」が賑わうのは、それから秋の初めまでだった。初霜が降りる前には、カウボーイも牧場主たちもテキサスに帰っていった。

テキサスに野生の牛がたくさんいる状況は変わらなかったが、一八六〇年代後半になると、小規模な「牛狩り(Cow Hant)」が主流の時代は終わり、もっぱら大がかりな「牛の狩り集め(Roundup)」が行われるようになっていた。そうして集められた牛に焼き印が押され、牧場主は所有する牛を管理した。野生の牛を捕まえて、鉄道駅に連れて行く牛のロングドライブは、組織的で大規模なものだったのだ。

四月のアビリーンは、静まりかえっていた。

カウボーイの姿もなく、牛もいない。

活気溢れる「牛の町」を期待していた仙之助と富三郎は拍子抜けして、人通りもまばらな大通りに立ちすくんだ。本当にここが人々の噂したアビリーンなのだろうか。

不安を抱えた二人の足元に一陣の乾いた風が吹き抜けた。

仙之助編二十の五

アビリーンの大通りで仙之助と富三郎は「マーチャントホテル」という看板の掛かった建物を見つけた。

オマハのアーリントンホテルとは比べるべくもない、粗末な二階建ての木造の建物だった。それでも建物の真新しさが、この町が最近生まれたことを物語っていた。

長旅の旅装を解いて一息つきたかったし、町の情報も仕入れたかった。

中に入っても誰もいない。帳場にも人影はなかったが、半開きのドアの向こうに人の足らしきものが見えた。誰かが椅子に寝そべっている。

「すみません、部屋はありますか」

仙之助は足の見える方向に声をかけた。

しばらくすると、くしゃくしゃの髪を撫でつけながら赤ら顔の男が姿をあらわした。

「こりゃあ驚いた。こんな季節にお客さんかい」

「部屋はありますか」

「ああ、いくらだってあるさ。泊まってくれるだけで大歓迎だ。お前さんたち、いったい何をしに来たんだ。どう見たってカウボーイじゃないな。商人かい」

「アビリーンは牛の町だと聞いたので」

「ここに来ればいい商売になると思ったのか」

「まあ、そんなところです」

「いつもの年なら、あと一月余りしたらテキサスから牛とカウボーイが来るはずなんだが、今年は来ねえよ」

「どういうことですか」

「どうもこうもないさ。アビリーンに牛がやって来るのを面白く思っていない奴がテキサス牛を立ち入り禁止にしちまったのさ。テキサスの牧場にお達しをしたって言うんだから仕方ない。今年はアビリーンに牛は来ない、カウボーイも来ない、ということだな」

「…………」

「知らなかったんじゃ、驚くのも無理はねえよな」

「…………」

「まあまあ、お客さん、せっかく来たんだから、とりあえず泊まって休んでいきなよ。牛の季節には安くて美味い飯を出すんだが、今はあいにくコックも暇を出しちまった。だがな、ブルズ・ヘッド・サルーン(Bull‘s Head Saloon)は店を開けているぜ。去年開業して町一番の人気になったところさ。あそこに行けば、酒も飲めるし、飯も食える」

サルーンとは、西部劇にしばしば登場する開拓時代のアメリカに特有のバーである。カウボーイたちは、ここで酒を飲み、娼婦と戯れ、賭博もすれば喧嘩もした。

雄牛の頭を意味するブルズ・ヘッドの名前を冠したサルーンは、フィル・コーという賭博師でもあったテキサス生まれの商人とガンマンとして名を馳せたベン・トンプソンが開業したもので、アビリーンの歴史にも登場する。西部開拓史上有名なサルーンだった。

仙之助編二十の六

マーチャントホテルに部屋をとった仙之助と富三郎は、早速、ホテルの主人に教えられたブルズ・ヘッド・サルーンに出かけた。牛の季節であれば、カウボーイたちで賑わっているのであろう店内はしんと静まりかえっていた。

店の奥にカウンターがあり、店名の由来になった雄牛の頭が飾ってある。もちろん長い角を持つテキサスロングホーンである。

太った男がカウンターの中にいて、声をかけると立ち上がった。体が不自由なのだろうか、右足を引きずって大儀そうに歩く。

「何か食べるものはないかい」

「牛がいないから牛肉はないぞ。豆の煮込みならあるが、それでいいか」

携帯に便利で保存がきき、安くて栄養価の高い豆の煮込みは、牛のロングドライブの道中でも、カウボーイたちの基本的な食べ物だった。

「それで結構だ」

「酒はいいのかい。上等な稲妻もあるぜ」

「稲妻?」

「うちの自慢のウイスキーのことさ。稲妻のようにビビッと喉にくる」

当時、サルーンで飲まれた酒はもっぱらウイスキーで、さまざまな俗称で呼ばれることがあった。醸造技術が悪かったため、アルコール度数は二十度程度しかなく、カウボーイたちはあおるように飲んだ。得体の知れない液体を混ぜた偽酒も横行していた。

「とりあえずは腹をいっぱいにしたい」

仙之助が答えると、太った男は奥のキッチンに消えていった。

まもなく豆の煮込みとパンが運ばれてきた。

豆の煮込みはまあまあだったが、パンが美味かった。見た目は無骨だが、ほんのりと酸味があり噛めば噛むほど味わい深い。ワシントンやオマハの高級ホテルでお相伴にあずかった時の白いパンよりよほど美味しい。横浜でもハワイでも食べたことのない味だった。

「うまいなあ」

仙之助が感慨深くつぶやくと、太った男がすかさず反応した。

「うまいだろう。俺が大切にしているサワードゥで焼いたパンだ」

そう言って、人懐っこい笑顔を見せた。

「サワードゥ?」

「町のパン屋が使うイースト酵母とは違う。こいつは生き物でな、大切に面倒を見てやらなきゃならん。牛のロングドライブにも連れていって、時々はこいつでパンを焼く」

「ロングドライブに加わったことがあるのかい」

「ああ、料理人として何度も旅をしたさ。サワードゥのジムと言えば、チザム・トレールじゃ知らないものはいない」

男はジムと名乗って得意げな顔をした。

仙之助編二十の七

仙之助は、牛のロングドライブに何度も加わったというジムに思わず尊敬のまなざしを向けた。やっと捜し物のかけらを見つけた気がしたのだった。

「凄いなあ」

「おいおい、ここでロングドライブに参加しないでどうする。そもそもお前たち、なんで季節外れの牛の町に来たのかい」

ホテルの主人もそうだったが、二人が季節を読み誤っていることに呆れはするが、彼らの出自を聞こうとはしなかった。「牛の町」には、人種も背景もさまざまな人間が集まってくるからなのだろう。

ジムはグラスにウィスキーを注ぐと、ぐいと一口飲んだ。

その動作で右足だけでなく、右手も不自由であることがわかった。

「お前たちに聞く以前に、俺だって、なんでこんな季節外れの牛の町にいるのかって、思うよな。こんな体になっちまわなければ、今頃は牛のロングドライブに出ていたさ」

「どうされたんですか」

「どうもこうもねえ。テキサスに戻ろうって日に突然、めまいがして倒れちまったのさ。右半身が動かなくなって、もう駄目かと思ったよ。こうして命が助かっただけで儲けもんだな。贅沢は言えねえや」

「よかったです……。ご無事で」

「ありがとよ。お前の名前はなんていう」

「ジョンセンです」

仙之助の口を自然について出たのは、捕鯨船時代の名前だった。

伊藤博文との会話で呼ばれたこともあって、当時の気持ちが甦っていた。ジョンセンを名乗ることで、未知の世界への好奇心が湧いてくる。

「お前は」

富三郎は少し考えてから答えた。

「トミーと呼んでくれ」

ハワイ時代から日本語に馴染みのない相手に使っていた愛称だった。

「ジョンセンとトミーか。お前たち、どう見てもカウボーイには見えないが、なんで季節外れの牛の町に来たんだ」

ジムは、もう一度真顔で聞いた。

「大陸横断鉄道でテキサスから牛を運べば大もうけできると聞きました。まずは牛の町に行けばいいと思い、アビリーンに来てみたら、今年からテキサス牛が立ち入り禁止になったという話を聞いて……」

「途方に暮れたわけか。ハハハハ、ハハハハ。こりゃあいい。まあ、お前たちのような事情のわからん輩もたくさん来るのが牛の町だからな。だいたい季節外れの牛の町にろくな奴がいる訳はないな。俺を含めてな。」

仙之助編二十の八

仙之助と富三郎は、ジムに勧められて稲妻と称するウィスキーを飲んだ。

ほのかに薬草のような味と土の匂いがして、刺激を感じる。得体の知れない味ではあったが、不味くはなかった。

ジムは自分のグラスにもう一杯、ウィスキーを注いで独り言のようにつぶやいた。

「あんまり飲んじゃ、医者に怒られるな。もっとも倒れた俺を介抱してくれた医者もこの町にはもういないが。命が惜しけりゃ、酒はたいがいにしろと言われたもんだ」

しばしの沈黙があった次の瞬間、ブルズ・ヘッド・サルーンのドアが開いた。

「おう、サワードゥのジム、元気にやっているか」

振り返ると、カウボーイハットを被った痩せた男が立っていた。

「もう一人、死に損ないがやってきだぞ」

ジムは仙之助と富三郎にささやいた。それを聞いて男が不機嫌そうに言った。

「死に損ないに死に損ない呼ばわりされる筋合いはねえ」

「ジョーイ、今日は新しい客がいるぞ」

「ふん、季節外れの牛の町に来る奴なんて、ろくなもんじゃねえ」

ジョーイと呼ばれた男は、仙之助たちの姿を一瞥した後、カウンターの隣に座った。

「ジョンセン、トミー、こいつがジョーイだ。俺と同じにテキサスに戻る直前に腹の激痛で動けなくなって、あやうく死にかけた」

「ふん、余計なこと言うんじゃねえ。ジョンセンとトミーか。お前ら、季節外れの牛の町に何で来たんだ」

ジョーイも同じ質問をする。仙之助たちが答える前にジムが答えた。

「牛の町に来れば一儲けできると聞いて、事情もわからずアビリーンに来ちまった、不運者さ。運が悪いって意味じゃあ、俺たちと同じだな」

「死に損ないと間抜けどもってわけか。今のアビリーンにはそんな奴しかいないよな」

ジムはジョーイの前にもグラスをおいてウィスキーを注いだ。

仙之助は恐る恐るジョーイに話しかけた。

「はじめまして、ジョーイ。えっと……、あなたはカウボーイですか?」

いきなりジョーイは大声で笑い出した。

「おいおい、お前、いきなり何てことを聞きやがる。俺がカウボーイ以外の何に見えるって言うんだよ」

「牛のロングドライブにも行ったんですね」

「当たり前だよ。サワードゥのジムと一緒に何度もテキサスと往復したさ。憎まれ口を叩きやがるが、こいつの飯は美味いんだ。特にサワードゥは絶品だ」

仙之助は、ジムとジョーイのやりとりを聞きながら、捕鯨船での乗組員たちのやりとりを思い出していた。悪態をつきながらも厳しい環境で働く者たちの間には、運命共同体とでも言うべき連帯がある。太平洋でクジラと挌闘した日々がよみがえってきた。

仙之助編二十の九

「おい、お前らもカウボーイになりたいのか」

ジョーイの問いかけに、まず答えたのが富三郎だった。

「そうだ、カウボーイになりたいと思っている。馬には乗れる」

富三郎が東北出身の武士階級であることを思い出した。乗馬の心得がない仙之助は焦ってしまった。牛の群れを追うカウボーイの基本は乗馬なのだ。

仙之助の不安をよそに、またジョーイが笑う。

「おいおい、馬に乗れるなんて、子供でも出来ることを自慢げに言うな。面白い奴だな。お前ら、メキシコの出身じゃねえのか」

メキシコ人はモンゴロイド系の先住民の血が混じった者も多い。彼らの容貌を見て、メキシコ人と勘違いしたのだろう。

仙之助は意を決して言った。

「私は馬に乗れません。でも、私も乗馬の稽古をして、カウボーイになりたいです」

「おい、お前、今なんて言った。馬に乗れないだと?」

ジョーイはもはや笑うこともなく、呆れたような表情で仙之助を見た。

「私たちはメキシコ人じゃありません。日本から来ました」

「は、ジャパン?どこの部族だ」

一八七二年の牛の町では、日本は余りに遠い未知の国だった。

「カリフォルニアのはるか彼方、太平洋を渡った先にあります」

「お前たち、太平洋を渡ってきたのか」

ジョーイが興味津々に身を乗り出してきた。仙之助は得意げに答えた。

「もちろんです。太平洋ではクジラを捕っていました」

「ほう、クジラか」

「太平洋ではクジラを捕ったのだから、牛の町ではカウボーイになりたいんです」

富三郎も仙之助に負けじと答えた。

「俺は日本のサムライだった」

「サムライ?」

仙之助が助け船を出す。

「日本の勇敢な戦士ということです」

「ジョンセン、トミー、ようするにお前らは、太平洋の彼方から来たクジラ捕りと戦士だと言うんだな。それが牛の町でカウボーイになりたいのか。おいおい、面白れえじゃねえか。よおし、俺がカウボーイの基本をお前たちに叩き込んでやる」

「本当ですか?」

仙之助がたずねた。

「本当だとも。俺たち、死に損ないと組んで一発やろうぜ」

ジョーイは上機嫌にウィスキーをぐいと飲み干した。

仙之助編二十の十

牛のロングドライブの旅は過酷だった。

中西部の気候は気温の寒暖差が大きく、朝晩は寒くて、日中は暑い。竜巻や砂嵐に見舞われることも少なくなかった。悪天候は牛の不安をあおり、暴走がおきるきっかけになった。牛の暴走(Stampedeスタンピード)は、ロングドライブにおいて最も恐れられたことだった。カウボーイたちには寝床もなく、夜になれば、毛布にくるまって草原に体を横たえるしかない。入浴することはもちろん、着替えもままならなかった。

そうした状況では、当然、健康を害する者もあった。カウボーイが命を落とす理由は、必ずしも西部劇に描かれているような決闘ではなく、実際は、むしろ過酷な生活環境ゆえの病気や怪我が多かったのである。

「牛の町」には、金を持ったカウボーイを目当てにいろいろな商売の者たちが集まった。そうしたなかに医者や歯医者もいた。「牛の町」にやって来る医者は玉石混淆で、診療を金儲けの手段としか考えない者も多く、偽医者も少なくなかった。

アビリーンでジムとジョーイを手当したのは、東部の医科大学を卒業した正規の免許を持つ女医だった。その意味で、彼らは運が良かったのだが、そもそも一九世紀の医療では、脳卒中などの脳疾患を治す技術はなかったから、ジムの場合は、たまたま発作が軽くて命拾いしたのだろう。

アビリーンで冬を越したジムとジョーイは、再び牛のロングドライブに加わるべく、テキサスに帰るタイミングを図っていた。だが、体調が万全でなく不安を覚えていた彼らの前にあらわれたのが仙之助と富三郎だったのだ。

ジョーイは彼らをまず雑貨屋に連れて行った。当時、アビリーンで一番の人気を誇った「テキサス屋」という店だった。食料品から衣服、調理器具や皿などの雑貨から銃に至るまで、生活に欠かせないものは何でも売っていた。ジョーイに勧められて仙之助と富三郎が購入したのは、カウボーイハットと丈夫な衣服だった。

つばの広いカウボーイハットは格好をつけるためのものではなく、実用品としての意味合いが大きかった。日差しや雨から頭や顔を守るのはもちろん、水を汲むバケツ代わりにもなり、火をおこす時のうちわにもなった。カウボーイたちは、朝起きると、何はさておきまずこれを被り、夜寝る直前まで身につけていた。

丈夫な作業ズボンとして好まれたのは、ゴールドラッシュのカリフォルニアで誕生した分厚い綿布のデニムを虫除け効果のある青色の染料(インディゴ)で染めたものだった。リーバイス・ストラウスという東部からやって来た男がテントや日除けに用いるキャンバス生地を販売しようと目論んだが、さっぱり売れなかったのでズボンに仕立てたところ、丈夫な作業着として大当たりした。その後、工場生産するようになってからデニム生地が使われるようになったものである。

仙之助と富三郎は、さらに首に巻くバンダナを購入した。これも強風や吹雪の時に首や顔を守る実用品であり、合図の旗や包帯の代わりをすることもあった。

仙之助編二十の十一

カウボーイの装備として、もうひとつ欠かせないのがブーツだった。

鐙にぴったりと合うようにかかとの高い、つま先の尖った、いわゆるカウボーイブーツである。一八七〇年代のものは、後の時代に見るような派手な装飾はまだ施されていなかったが、その原型は完成されていた。

ブーツだけは専門店の靴屋で購入する。カウボーイたちが最もこだわり、金をかけた装備だった。丁寧な作りの手縫いのものが好まれた。

ブーツのかかとには、金属製の拍車を取り付ける。これで馬に刺激を与えることで、速く走らせるのである。歩くたびに拍車がジャラジャラと音を立てるのも、カウボーイらしさのひとつだった。

アビリーンの周辺には良質な牧草の生えた平原が広がっていた。テキサスからやって来た牛は、鉄道に積み込まれるまでの間、この牧草地で過ごすことができた。

この牧草地で仙之助の乗馬の稽古をすることになった。

ジョーイは「ドナ」と呼ぶ馬を連れてきた。

昨年の秋、テキサスからの牛のロングドライブで乗ってきた馬らしかった。その昔、お気に入りだった娼婦の名前なのだと言う。

まずは乗馬の心得のある富三郎が、ジョーイの馬に乗った。

ハワイのサトウキビ農園でも、ルナと呼ばれる現場監督は馬に乗っていた。富三郎はハワイに渡航してからも、しばしば馬に乗る機会があったらしい。

当時、テキサスなどの牧場で用いられていたのは、メキシコに入植したスペイン人からもたらされたものを原型とする、鞍の前後の部分が高くなった鞍だった。カウボーイたちはイギリス式の平たい鞍のことを「パンケーキ」などと呼んで馬鹿にした。鞍の後ろが高くなっているので、山岳地帯の傾斜地でも、後ろに倒れる体を鞍が支えてくれる。

ハワイにもカリフォルニアを経由して同じタイプの鞍が伝わっており、手綱の扱い方も同じだったので、富三郎は手慣れた様子で乗りこなした。

「トミー、馬の扱いは問題ないな」

次に仙之助が乗ってみる。手綱と馬のたてがみを持って、鐙に足をかけて、えいやっとまたがる。馬の背からは視線が高くなり、草原の彼方まで見渡せた。

富三郎が手綱の持ち方や扱い方を指導する。

「肘を曲げて、背筋を伸ばして。頭から肩、お尻まで体が一直線になるように。馬を止める時は、手綱を引いて、少し体を起こす。そうそう、あまり強く引かないように」

日本語で指導する様子をジョーイは興味深く見つめていた。

「おう、筋がいいじゃねえか。お前らの言葉はよくわからんが、トミーの教え方がいいんだろうな。馬も牛も同じでな。とにかく脅かしちゃいかん。走って近寄ったりすると、びっくりしちまうからな」

馬をゆっくり歩かせることから仙之助の稽古が始まった。

仙之助編二十の十二

ブルズ・ヘッド・サルーンは、商売の心得があったフィル・コーがもっぱら切り盛りをしていたが、一八七一年十月に乱闘騒ぎがあり、射殺されてしまった。共同経営者のベン・トンプソンは、いったん店を閉めようとしたが、体が動くようになったサワードゥのジムにしばらく店を任せることしたものだった。ジムにしてみれば、寝泊まりするところが出来て、食べるに困らない状況が得られたことは願ってもない幸運だった。

仙之助と富三郎もマーチャントホテルを引き払って、ブルズ・ヘッド・サルーンに転がり込むことにした。この先、いつになったら金が稼げるかわからない。仕事にありつけるのがテキサスだとすれば、金の無駄遣いは出来なかった。

ブルズ・ヘッド・サルーンの裏手には一台の大きな幌馬車が停めてあった。

「俺の相棒のチャック・ワゴン(Chuck Wagon)さ」

ジムが自慢げに言う。西部開拓時代に活躍した炊事用の馬車だった。奥には居住スペースもあって、仙之助と富三郎はそこに寝泊まりすることになった。

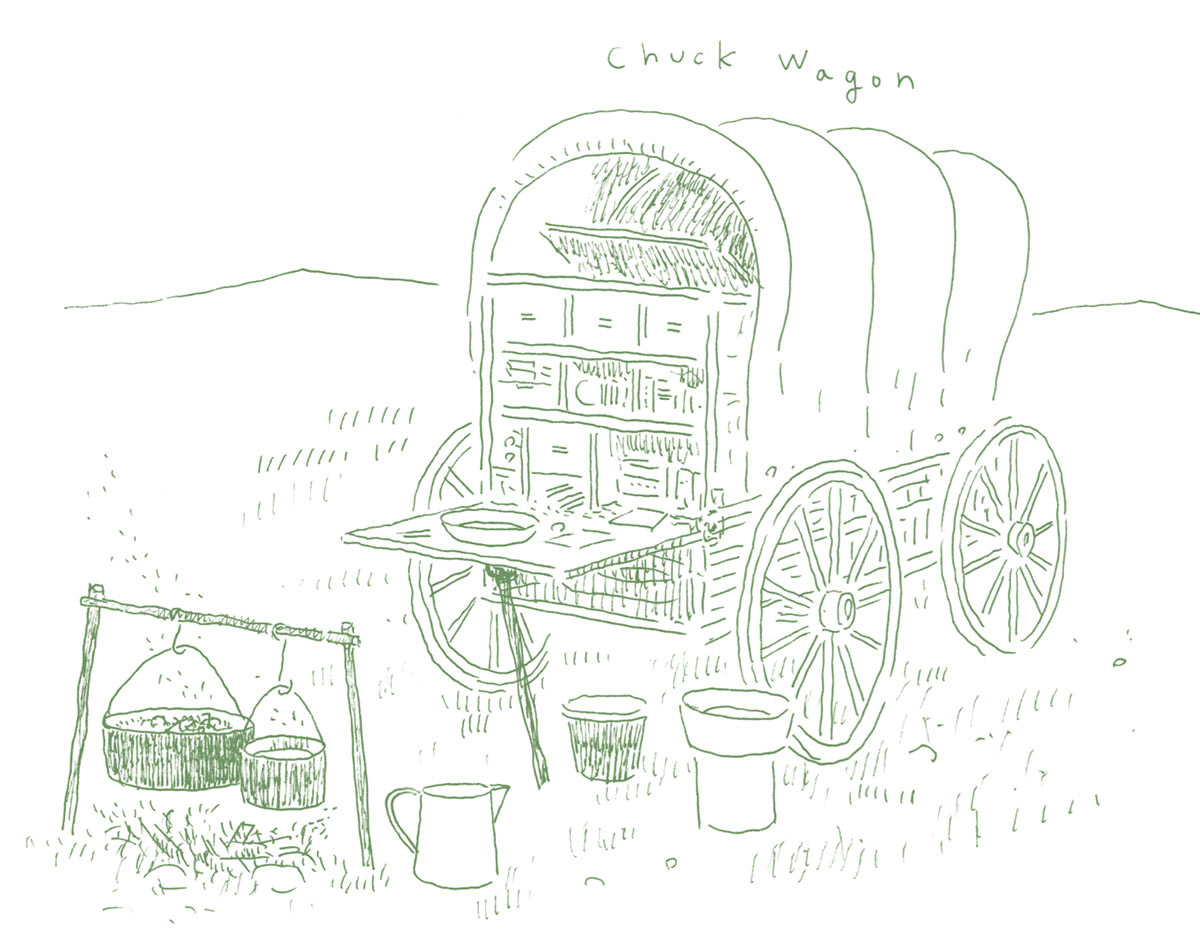

チャック・ワゴンは、後ろの扉の板を外し、支柱で支えると、調理台になる。引き出しのある箱が収納されていて、小麦粉、塩、砂糖、豆、塩漬けの豚肉、乾燥果物などの食料品、コップや皿、調理器具がしまってあった。

最も重要な調理器具は、鋳鉄製の鍋であるダッチオーブンだった。

炭火をおこして、その上に鍋をおいて調理する。煮込み料理から、肉のローストやパンも焼ける。仙之助たちが最初にブルズ・ヘッド・サルーンで味わった豆の煮込みと自慢のサワードゥも全てダッチオーブンで調理したものだった。

乗馬では富三郎が優位だが、キッチン周りの仕事が器用なのは仙之助である。捕鯨船でもホノルルでもハウスボーイとして働いていた経験があったし、見様見真似で朝食など、簡単な料理は作ることができた。

右手に麻痺が残り不自由していたジムは手伝いする者が出来て大喜びだった。

「今日は、俺のサンノバビッチ・シチューを作ろうぜ」

どこからか牛肉の臓物を手に入れてきたジムは、上機嫌にそう言うと、仙之助にタマネギとにんじんを刻むように命じた。

サンノバビッチ(Sun of a Bitch/娼婦の息子)とは、「くそったれ」「この野郎」といった英語圏で最低の罵倒語である。定番のカウボーイ料理はなぜかそう呼ばれていた。

仙之助は、捕鯨船でこの言葉を覚えた。そう言えば、カウボーイのジョーイは口癖のように口にする。そうしたことからついた名称なのかもしれない。牛のロングドライブで料理人たちがカウボーイのために作る肉入り煮込み料理の総称のようなもので、決まった材料もなければ、作り方も千差万別だった。だが、料理人たちは、それぞれに自慢のサンバビッチ・シチューのレシピを持っていた。

ジムは鼻歌を歌いながらダッチオーブンを火にかけた。しばらくすると、美味そうな匂いの湯気があがってきた。

仙之助編二十一の一

カウボーイのジョーイはテキサスに向けて一刻も早く出発したくてうずうずしていた。

サワードゥのジムがブルズ・ヘッド・サルーンの切り盛りを任されていることが出発のさまたげだったが、主人のベン・トンプソンのやる気のなさに好機を感じていた。牛の季節が来たというのに、テキサス牛の出入りが禁止されたアビリーンには牛もカウボーイも姿を見せず、鉄道の延伸によってウィチタとダッジシティが新たな「牛の町」になると巷の噂になっていたのだから当然のことだった。

このところ、ベン・トンプソンは頻繁にブルズ・ヘッド・サルーンにやって来ては、カウンターでウイスキーをあおって愚痴をこぼす。

「フィルの事件で、アビリーンはケチがついちまったな」

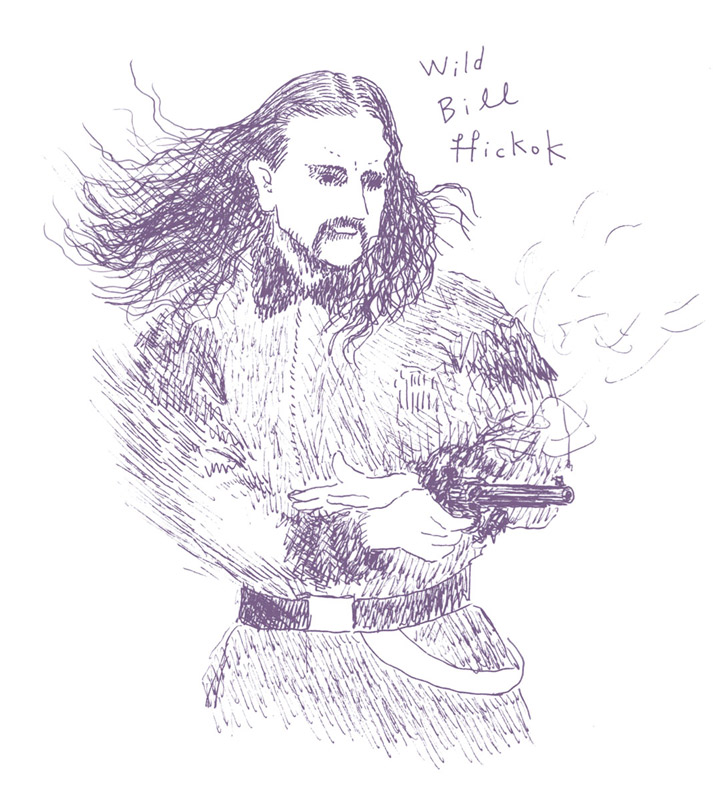

いつも話題は、ブルズ・ヘッド・サルーンを開業したフィル・コーが射殺された事件にいきつく。事件のきっかけは、フィル・コーがサルーンの壁にペニスを勃起させた雄牛の絵を描いて住民を怒らせたことだったという。そこにやってきたのがアビリーンの保安官をしていたワイルド・ビル・ヒコックだった。

血気盛んなカウボーイたちの乱闘騒ぎが絶えない「牛の町」では、町の安全を維持するため、腕利きのガンマンを保安官として雇っていた。

西部開拓時代には、数多の保安官が活躍したが、アビリーンの二代目保安官であったワイルド・ヒル・ヒコックは、後世に名を残す有名な保安官のひとりだった。早撃ちの名手として知られ、彼が睨みをきかすアビリーンに無法者は近寄らなくなった。

ワイルド・ビルは、卑猥な雄牛の絵を直ちに消さなければサルーンを焼き払うと忠告して、絵を消すためのペンキ職人を連れてきた。フィルは自分の店に勝手な振る舞いをするワイルド・ビルに激怒した。

店の外で取っ組み合いの喧嘩になった後、立ち去ろうとしたワイルド・ビルの背中に向かってフィルが発砲した。だが、二発とも弾は外れた。

その瞬間、それまで銃を持ち出すことのなかったワイルド・ビルが本気になった。そうなったら、早撃ちの名手に適う訳はなかった。フィルは撃たれて重傷を負い、数日後に息絶えたのだった。

「早撃ちのワイルド・ビルにかなう訳はないのに、馬鹿な奴さ」

ベンはいつもそう言ってため息をつく。

「そもそもあの事件が、牛のロングドライブで儲けている連中への怒りを焚きつけることになって、テキサス牛の立ち入り禁止にまでなっちまった」

そう言って、ベンが見上げた壁には、よく見ると雄牛らしき絵の残骸があった。問題の部分には、ワイルド・ビルの呼んだ職人が塗ったペンキ跡があって、何が描いてあるのかよくわからないが、それがアビリーンの衰退を招いた元凶らしかった。

「畜生、こいつのせいだ」

ベンはいつも最後には、雄牛の絵の残骸が残った壁に向かって悪態をつく。

仙之助編二十一の二

ある日のこと、ついにサワードゥのジムはブルズ・ヘッド・サルーンの主人、ベン・トンプソンに暇をもらいたいと切り出した。テキサスに行きたいという申し出を黙って聞いていたベンはぽつんと言った。

「そりゃあそうだよな。ここにいたって仕方ないよな」

「困っている時に世話になっておいて、すみません」

ジムは殊勝に頭を下げた。

「ふん、好きにしやがれ」

そう言うと、アビリーンの衰退のきっかけになった雄牛の絵にグラスを投げつけた。

酔っ払うと、そこらにあるものを投げつけるのはいつものことで、いつしか仙之助がその片付けをするのがならいになっていた。

店を開けていてもたいした儲けにはならないことに見切りをつけたようだった。

早速、ジョーイとジムはテキサスに出発する準備を始めた。勝手のわからない仙之助と富三郎には、二人に言われるままに手伝いをした。

ジョーイはどこからか、もう一頭の馬を調達してきた。

ジムは、チャックワゴンに食料を準備するのに余念がなかった。牛のロングドライブでは、酒の携帯が禁止されていたが、このテキサス行きは誰に雇われてするものでもない。稲妻と名づけた自慢のウイスキーを引き出しの中にしのばせた。

牛のロングドライブでは、当然ながら牛を連れて旅をする。牛は商品であるから、もちろん大切に扱うが、長い旅の途中で怪我をして動けなくなるものもあった。そうした牛は処分して解体し、カウボーイたちの食料になった。牛が同行しない今回の旅では新鮮な肉の入手は望めない。ジムは豆と塩漬けの豚肉と干し肉を余分に用意した。

もうひとつ、忘れてならないのがコーヒーだった。

カウボーイたちは食事のたびに、夜の見張りの時に、必ずコーヒーを飲んだ。好まれたのは強めのブラックコーヒーだ。チャックワゴン近くでおこした炭火の上にはいつもポットにコーヒーが準備されていた。強めに煎った美味いコーヒー豆を用意することも料理人の腕とみなされた。ジムはコーヒーの準備にも余念がなかった。

食料品の準備が終わると、ジムはブルズ・ヘッド・サルーンの部屋においていた身の回り品をチャックワゴンの荷台に積み込んだ。もっとも右半身の不自由な彼は、指示をするだけで、もっぱら荷物を運ぶのは仙之助だった。

「ジョンセン、お前がいてくれて助かったぞ」

ジムはそう言って、仙之助の肩を叩いた。

ジョーイが連れてきた新しい馬に富三郎は「イチ」と名前をつけた。元気の良い若い馬を見ていると、元年者の最年少だった石村市五郎こと「マムシの市」を思い出したからだった。英語で「Itchy」は「かゆい」を意味する。ジョーイは、おかしな名前だと笑い、富三郎のことをすっかり気に入った様子だった。

仙之助編二十一の三

ブルズ・ヘッド・サルーンにジムが暇乞いをした翌日の朝早く、ジョーイと仙之助、富三郎の四人は、テキサスに向けて出発した。

愛馬のドナに乗ったジョーイが先頭に立ち、富三郎がイチと名づけた馬の手綱を持ってチャックワゴンを引いた。その隣に仙之助が座り、ジムはワゴンの荷台に乗った。

牛のロングドライブのメインルートであるチザム・トレイルを逆に辿る。

旅の初日はよく晴れて、気持ちの良い日だった。

どこまでも続く大草原に青空が広がる。吹き渡る風が心地よい。

仙之助は、わくわくする気持ちが抑えきれなかった。

牛で一儲けできるのかどうかもわからない。それどころか、無事にテキサスに到着できるかどうかもわからない。予測不能な状況は、捕鯨船に乗っていた時と同じだった。

あの時も船上からいくつもの美しい風景を見た。たとえば、ハワイのナパリ海岸にかかった虹を見たとき、どんなに船上の労働が辛くても、全ては帳消しになると思ったものだ。その時と同じ興奮がよみがえっていた。

捕鯨船に乗ったからこそ、今ここにいるとも言えた。華奢な体つきで、馬に乗ることさえできなかった仙之助が、まがりなりにも受け入れてもらえたのは、捕鯨船の経験があったからだった。クジラを捕った話をすると、カウボーイたちも一目おいた。

「岩倉使節団を追いかけてきたつもりが、なぜか牛を追いかけている」

仙之助は笑いながら富三郎に話しかけた。

「本当ですね。ジョーイにも縁がありますね」

「えっ?どういう意味だ」

「コウラウ耕地のルナですよ。あいつ、ジョーイという名前だった」

「そうだったな。よく覚えているな」

「アビリーンのジョーイのほうがずっといい奴ですがね」

「憎まれ口は叩くが、根はやさしくて頼りになる。いい仲間に会えて幸運だったな」

先頭を行くジョーイが、仙之助たちの会話に自分の名前をめざとく聞きつけて言う。

「おい、お前ら、俺の噂話をするんじゃねえ」

「ジョーイはいい人だって話していたんです」

「何言ってやがる。まあ、俺たちはいい仲間だということさ。死に損ないと……、」

「間抜けどもですね」

「わかってんじゃねえか」

まもなく彼らはウィチタに到着した。

一八七二年五月、サンタフェ鉄道の一番列車を待って、真新しい駅舎の周辺は大勢の人たちで賑わっていた。当時のウィチタは、アビリーンよりずっと小さな町だったが、これからブームタウンになろうとする「牛の町」の活気がそこにあった。

牛を連れていない四人は、賑わいに背を向けてチザム・トレイルを南下した。

仙之助編二十一の四

牛のロングドライブでは、一日に旅する距離は、おおむね一九㎞から二四㎞だった。夜は水と草があるところを見つけて野営する。牛を伴わず、二頭の馬と一台のチャックワゴンだけで旅をするジムとジョーイ、富三郎と仙之助の四人は身軽であり、たくさんの草がなくても野営することができた。そのかわり、無法者などに襲われた時の危険は大きい。だから彼らは、一日でなるべく長い距離を稼ぎたかった。

チザム・トレイルのルートは、カンザス州とテキサス州の間に「インディアン・テリトリー」と呼ぶ広大な先住民の土地が広がっていた。領内で彼らに遭遇すれば、通行料を支払う必要があった。充分な資金のない彼らにとって、それも心配事だった。

アビリーンを出発して以来、天気に恵まれているのは幸いだった。

「俺たちはついているぜ。雨続きのロングドライブほど、惨めなものはねえ」

チャックワゴンの幌の中に座ったジムは、仙之助と富三郎に話しかける。

「私たち、間抜けどもが幸運を運んできたということですね」

仙之助が答えると、ジムは大笑いした。

「ジョンセンは、いつも真面目な顔をして調子のいいこと言いやがる」

その日は、いつもより少し早く、夕暮れにはまだ間がある頃に野営地を決めた。

一面に草原が広がり、水場が近くにある。

ジョーイが言うには、チザム・トレイルのロングドライブでは、必ず立ち寄る野営地だという。その日もよく晴れていて雨の心配はなさそうだった。

ジムはチャックワゴンの幌を外して、荷台の後ろに調理台を設え、引き出しから食料を取り出して、夕食の準備に取りかかった。

まずは炭火をおこして湯を沸かしてコーヒーを淹れる。当時の西部開拓地では、フィルターのような気の利いたものはなく、挽いたコーヒーを湯に入れて一気に強火で沸かすだけである。沸き上がる直前に少量の水とひとつまみの塩を入れるのがコツだった。手伝いをする仙之助も手慣れたものだった。コーヒーを飲んでひと息入れた後、食事の準備に取りかかる。

「よおし、今日はサワードゥを焼こう」

ジムの声かけに仙之助は目を輝かせた。

手間のかかるサワードゥを焼くのは、時間に余裕のあるときに限られた。たいていは酵母菌を使わない、とうもろこしの粉を挽いたコーンミールと水と塩だけを混ぜて焼くコーンブレッドだった。

ジムがパン種をこねている間に、仙之助は豆を水に浸して豆の煮込みを作る準備をした。日暮れ前に夕食の準備が整った。

四人は皿とコップを持って草原に座った。

仙之助は焼き立てのサワードゥを頬張った。アビリーンのサルーンで食べた味よりも、心なしかさらに美味しく感じられるのだった。

仙之助編二十一の五

大草原の彼方に夕陽が沈む。

オレンジ色に染め上げられた大空は、やがて紫色を帯びていき、濃紺の闇に沈んでいく。コーヒーのヤカンをかけた炭火の炎だけが闇夜に浮かび上がった。

ふいにジョーイが歌い始めた。

「カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー、カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー」

弾むようなリズムの明るい歌で、呪文のようなかけ声が合間に入る。

「何の歌ですか」

「チザム・トレイルの歌さ」

「カウボーイなら誰でも知っている」

ジムもよく知っている歌らしい。二人で声を揃えて歌い始めた。

「さあ、こっちへ来て、みんな俺の話を聞いてくれ。チザム・トレイルでの苦労を話してあげよう。カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー、カム・アイ・ユピユピ・イエー・ユピ・イエー」

カウボーイたちはロングドライブの単調な旅のなぐさめとして、しばしば歌を歌った。「オールド・チザムトレイル」は、数あるカウボーイソングの中で最も有名なものだった。カウボーイたちは即興的に自分たちの辛い仕事や日常生活を読み込んだ。そのため無数の歌詞があるとされる。

仙之助は、維新前の横浜でよく耳にした野毛山節を思い出した。意味不明の囃子文句がリフレインするところがよく似ている。

「オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキヒャラリコ、ノーエ。オッピキサイサイ」

「そいつは何の歌だい」

ジョーイが興味津々に聞いてきた。

「私の故郷の流行歌です」

「お前の故郷は、アジアの……ええと、」

「日本の、横浜という港町です」

「故郷が恋しくなったのか」

「そんなことはありません」

仙之助はきっぱり言うと、チザム・トレイルの歌を口ずさみ始めた。

「カム・アイ・ユピユピ・イエー」

「こっちの歌が気に入ったか。そりゃあいい」

そう言った次の瞬間、突然、ジョーイが腹を抱えてうずくまった。

「おいどうした。俺のメシを食い過ぎたか」

ジムが声をかける。ジョーイが手にした皿からほとんど手をつけていないままの豆の煮込みとサワードゥが草むらに転げ落ちた。

仙之助編二十一の六

「おい、ジョーイ、どうした。また腹が痛いのか」

ジムの問いかけにジョーイのうめき声だけが響く。

「ウウウウ……、ウウウウ……」

そのままジョーイは草むらに倒れ込んだ。

「まずいな。前に死に損ねた時と同じだ」

不安げな表情のジムが言う。

「どういうことですか」

「去年の秋に同じような腹痛の発作をおこしたのさ。その時はアビリーンにいた女医が助けてくれたが……」

仙之助と富三郎は顔を見合わせた。誰もが医学の知識など持ち合わせていない。大草原の真ん中でどうすればいいのだろう。ジョーイが、苦しそうに浅い呼吸をしながら何か言おうとしている。

「ウウウウ……、俺の……、ウウウウ」

「どうした、ジョーイ」

ジムが必死に唇の動きを読み取ろうとする。

「俺の……、荷物の……なかに……」

「あ、そうか。女医がくれた薬だな」

「痛む……時は、飲めと……」

「わかった、わかった」

ジムは炭火の火でランプを灯し、その明かりをたよりにチャックワゴンの中を探した。そして小さな紙の薬袋を見つけてきた。仙之助は、沸かし湯をコップに注いだ。

薬を飲んでしばらくすると、ジョーイの苦しそうなうめき声は止んだ。

寝息の呼吸を確かめると、仙之助と富三郎はジョーイの体を毛布に包んで抱きかかえ、チャックワゴンの荷台に設けた寝台に寝かせた。

今夜の野営地を決めたのはジョーイだった。実は体調が悪く、早く休みたかったのかもしれない。ことさらに陽気に歌を歌ったのは、痛みを紛らわせようとしたのだろうか。

「馬鹿野郎、俺の自慢のサワードゥも食わねえで」

ジムは、そう言うと、草むらに落ちたジョーイの皿を拾い上げた。

歌を歌いながらも食欲はなかったのだろう。

女医の処方した薬で治るのだろうか。大草原の真ん中で医学の知識もない彼らに出来るのは、その薬が効くと信じることだけだった。

初めて会った時から痩せぎすのジョーイはどこか土気色の顔色だったが、ずっと病を抱えていたのだろうか。仙之助は仙太郎のことを、富三郎はハワイへの航海や入植地で失った仲間のことを考えていた。もう仲間を失いたくない。その思いは同じだった。

見上げた空には満天の星が輝いていた。

仙之助編二十一の七

ジョーイの穏やかな寝息に安心して、仙之助たちも眠りについた。

仙之助は夜中に何度となく目を覚ましては、毛布をかけたジョーイの胸元が微かに上下するのを確認して、そのたびに安堵した。とにかく息をしている。

夜が明けて、一番に起き出したジムが火をおこしてコーヒーを沸かした。

馥郁としたコーヒーの香りがチャックワゴンの中まで漂ってくる。

「おめえら、いつまで寝ているんだ」

仙之助と富三郎も起き出して、コーヒーのコップを受け取った。だが、薬が効いているのか、ジョーイだけは、いつまでたっても目を覚まさなかった。

「おい、ジョーイ、俺のコーヒーが飲めねえってことか」

憎まれ口を叩きながら、ジムはコーヒーの入ったコップを持って、ジョーイの枕元にやってきた。仙之助たちも顔を覗き込んだ。息はしている。確かに息はしている。

しばらくして、ジョーイが静かに目を開けた。

「おい。ジョーイ、大丈夫か」

ジムの問いかけに何かを言いたげな表情をしたが、また目を閉じた。

「ジョーイ」

仙之助が大声で呼びかけると、ジョーイの口元が微かに動いた。

「俺は……、まだ死んでねえ」

「そんなこたあ、わかっているぜ」

「俺は……」

「わかった、わかった。それより俺の淹れたコーヒーを飲め」

そう言って、ジムはジョーイを抱えて起こした。仙之助と富三郎が積み荷に毛布をかけて背もたれを作った。コップには冷ました薄いコーヒーが入っていた。

ジョーイはジムに抱えられてコーヒーをゴクリと飲み込んだ。

「今夜もここでもう一晩休んでいくか」

ジムが問いかけると、ジョーイは黙って首を振った。

「旅を続けるのはしんどかろうよ」

「しんどいのは同じだ。ぐずぐずしてられるか」

「…………」

返す言葉が見つからないまま、三人は黙り込んだ。

「おめえらを立派なカウボーイに仕込むまでは死ぬに死ねない」

仙之助と富三郎の顔を見て、睨み付けるような目つきでジョーイは言った。

「さあ、出発だ。おい、仙之助、今日はお前がドナに乗れ」

「は、はい」

ジョーイは必死の形相で起き上がったが、土気色の顔色は変わらず、ジムが昨晩の残り物で大急ぎで準備した朝食にも全く手をつけなかった。

仙之助編二十一の八

ジョーイの愛馬のドナに仙之助が乗り、富三郎がチャックワゴンをひくイチの手綱を取った。荷台にはジムとジョーイが乗った。

ジョーイは乗馬に慣れない仙之助に荷台からしばしば檄を飛ばした。必死の形相で体を起こしては、力尽きて横になることの繰り返しだった。倒れた日以来、水か薄いコーヒーをわずかに口にするだけで、食事はほとんど受け付けなくなっていた。ジョーイ自身も、そしてジムと仙之助と富三郎も彼の命が長くないことを覚悟していた。

それでもジョーイは、いや、だからこそと言うべきか、自分が身につけたカウボーイとしての経験を必死で仙之助と富三郎に伝えようとしていた。

彼らは牛の群れを伴っている訳ではなかった。だから、実地で牛を追うことは出来なかったが、ジョーイは、まるでそこに牛の群れがいるかのように、どのように牛の群れを誘導するかを教えた。

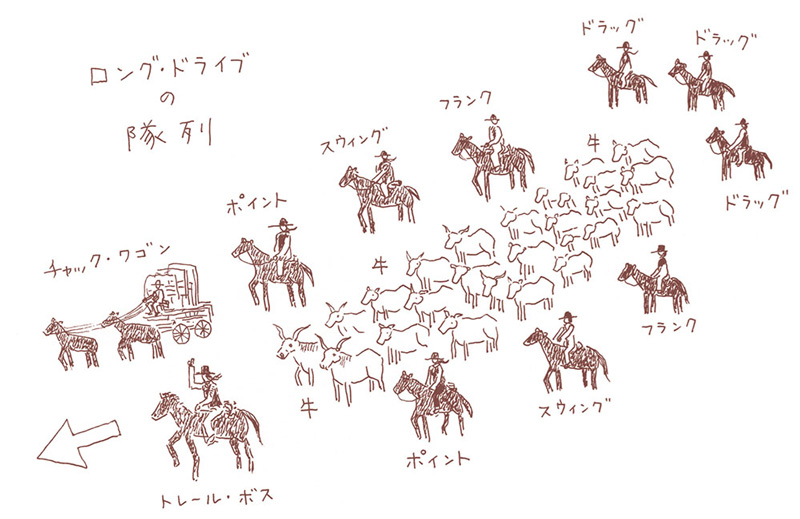

カウボーイは、牛を誘導する技術によって、いくつかの階級というか役割があった。先頭にたつ者は「トレール・ボス」と呼ばれ、牛の行進を指揮し、水と草のある野営地を探しながら進む。牛にも序列があって、リーダー役の牛が先頭になる。その両脇について隊列の方向を決めるのが「ポイント」と呼ばれるカウボーイだった。

次いでふくれる隊列を制するために「スウィング」と呼ばれるカウボーイが左右に一人ずついて、さらにその後ろに「フランク」と呼ばれるカウボーイが同じく一人ずつつく。残りの者たちは「ドラッグ」と呼ばれ、最後尾にいて、隊列を推し進めると共に遅れる牛を追い列に戻す役割だった。

カウボーイはこれらの階級と役割に応じて報酬はもちろん、食事や寝床も決められた。先頭の「ポイント」は、熟練したカウボーイのみに許される名誉ある地位で、未熟なカウボーイは「ドラッグ」から経験を積む。

ジョーイは、仙之助と富三郎をせめてドラッグの仕事は問題なくできるようにと、牛を追う時のコツや気の荒い牛の見分け方、どんな時に牛が暴走するのかなどを教えた。

馬の扱いに慣れてきた仙之助は、チャックワゴンの荷台から搾り出すように声をかけるジョーイの激を聞くうちに、草原に牛の幻覚が見えるようになってきた。

「ジョンセン、牛が一頭、群れを離れたぞ。右だ」

「はい」

仙之助はドナを右手に走らせる。

「そうだ、それでいい」

ジョーイは、かつて名誉あるポイントとして、何度となくチザム・トレールを往復したらしい。土気色の顔はすっかり頰がこけていたが、昔の武勇談を話す時、目には生き生きとした光が宿った。

仙之助と富三郎にカウボーイの心得を教えることで、ジョーイは自分がこの西部で生きた証を残そうとしているかのようだった。

仙之助編二十一の九

瀕死のジョーイを抱えた一行は、ついにテキサスとの州境であるレッドリバーを越えた。チザム・トレールの中継地点であり、牛のロングドライブの出発地のひとつであるフォートワースはまもなくだった。

テキサスで牛が集まるところ、すなわちカウボーイがロングドライブの仕事を得ることができるところは幾つかあった。最も北に位置するのがフォートワースで、さらに南のオースティン、ウェイコも知られていたが、最も多くの牛が集結するのが南のメキシコ湾沿いに広がるキング牧場だった。

一八四六年から四八年にかけてのメキシコ戦争当時、川を航行する船の船長だったキャプテン・キングこと、リチャード・キングが一八五三年に創業した牧場である。牛のロングドライブがまだブームとなる以前のことだ。

キング牧場では、牛と馬の品種改良も積極的に行われた。テキサスで野生化したテキサスロングホーンからは「ランニングW」というブランド牛が生まれた。野生化したムスタングとアラビア種やサラブレッドをかけあわせた馬、クォーターホースが誕生したのもキング牧場だった。アメリカの牧畜業の発祥地と言われる由縁である。

フォートワース郊外で野営した夜、ジョーイが再び激しい腹痛に襲われた。

アビリーンの女医が処方した薬はもうつきていて、仙之助たちに出来ることと言えば、毛布をかけて背中をさすることくらいしかなかった。

「明日フォートワースに着いたら、医者を探しましょう」

仙之助が問いかけてもジョーイは、ただ苦しそうに荒い呼吸をするだけだった。

富三郎とジムもなすすべもなく、ジョーイに寄り添った。

夜明け近く、寝落ちしかけた仙之助は、冷たい手の感触で目を覚ました。

ジョーイが仙之助に手を伸ばしていた。

「ジョン……セン」

「はい」

その手を今度は富三郎に伸ばす。

「トミー……」

「はい」

「おめえら……、俺が仕込んだ立派なカウボーイだ。誇りを持って生きろ」

見えない力に突き動かされたような力強い口調だった。

その後、大きくふうと息をすると、静かに目を閉じた。

「ジョーイ」

「おい、ジョーイ、おめえ、死に損ないだろう。死んじゃあ洒落になんねえ」

ジムの目には涙が浮かんでいた。仙之助と富三郎はジョーイの息がないことがわかった後も必死に手をさすった。最初に腹痛で倒れた夜からいつか来ると思っていた別れだったが、不死鳥のように甦るジョーイに奇跡を信じていただけに悲しみは深かった。

仙之助編二十一の十

ジョーイを看取ったジムと仙之助、富三郎は、その場所にさらに一昼夜とどまって、遺体を埋葬した。ブーツを脱がそうとして、仙之助はジムに制された。

「おい、ブーツはカウボーイの魂だ。そのままにしておけ」

打ち合いなどで亡くなったカウボーイはブーツを履かせたまま、埋葬する習慣があった。そのため、町はずれのカウボーイの墓地は「ブーツ・ヒル」と呼ばれものだった。

一方、ロングドライブの途中で不慮の事故などでカウボーイが命を落とすことも少なからずあり、その時はこうして、野営地近くに埋葬するのだとジムが教えてくれた。

「俺たちが野営するのは、牛が食べる草や水場が豊富なところと決まっている。そこに埋葬すれば、仲間たちが時たまやって来るから寂しくないってことさ」

ブーツは履かせたままだったが、ジョーイの体の一部のようになっていたカウボーイハットは、埋葬の直前にジムが手にして、仙之助の頭に被せた。

「あいつの遺言だった。俺が死んだら、俺のカウボーイハットはジョンセンとトミーにやってくれと、最初に腹痛をおこした時に言っていた」

「だったら……、私じゃなく」

仙之助は富三郎の顔を見たが、無言で小さく首を振った。

「馬乗りが下手くそなお前のことをことさら気にかけていたから、お前がもらっておけばいいさ」

ジムは、ジョーイを埋めた地面をやさしく撫でると、思い出したようにチャックワゴンの中から木片を探し出してきて、小さな十字架を作った。仙之助と富三郎がそれを地面に刺して、即席の墓標にした。

「こんなちっちゃい十字架、すぐに風に吹き飛ばされちまうだろうが、まあ、俺たちの気持ちってことだな」

そう言って、ジムは胸の前で十字を切った。仙之助の脳裏に仙太郎を失った日のことが甦った。葬列に見送られた仙太郎に対して、粗末な十字架だけの葬式がどうにも涙をさそう。

「神様の……、儀式をしなくていいのでしょうか」

仙之助がジムに問いかける。横浜の居留地にも教会はあり、ハワイでも人々が日曜になると教会に行くことを仙之助は知っていた。

「神様?教会から牧師を呼ぶってことか」

「フォートワースまでは、たいした距離じゃないでしょう。私が行ってきます」

富三郎が立ち上がったが、ジムは二人を制して言った。

「信心深い奴だったら、そのほうが良かろうが、町にいても日曜日に教会に行くより一人で酒をあおっていたような奴だったから、これでいいさ」

そう言って、ジムはとっておきのウィスキーをジョーイが愛用していたコーヒーカップに注ぐと、小さな十字架の墓標の前にそなえた。

仙之助編二十一の十一

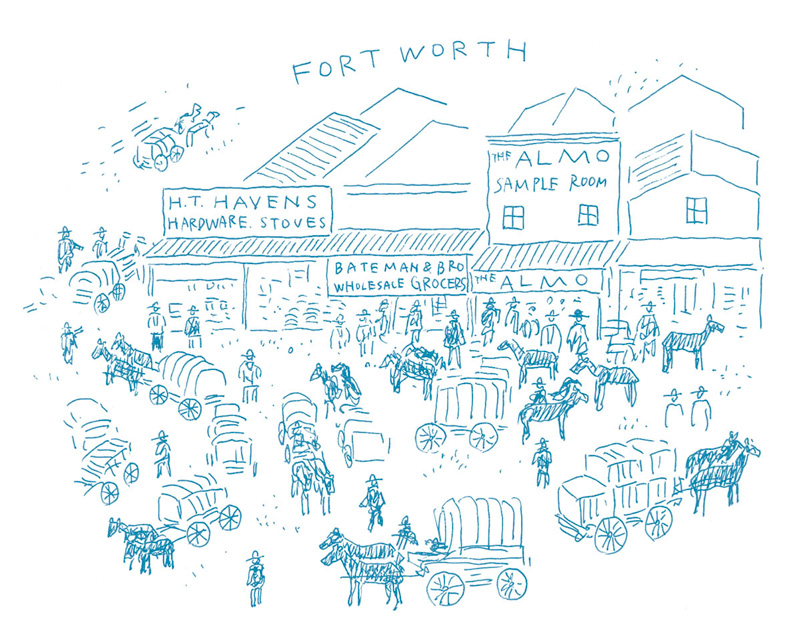

フォートワースは、牛のロングドライブの出発地としては最も北の町だった。

後に「平原のパリ」と呼ばれ、カウボーイたちが乱痴気騒ぎを繰り広げることになるが、ジョーイを失った三人がやってきた一八七二年五月は、鉄道開業以前であり、そこまでの賑わいではなかった。それでも埃っぽい大通りには、馬に乗ったカウボーイや何台ものチャックワゴンがひしめきあっていた。牛のロングドライブの季節の始まりだった。

仙之助と富三郎は全く勝手がわからなかったが、ジムの手引きで、彼らは首尾良く、アビリーンをめざすロングドライブの一行に加わることができた。

隊長であるトレール・ボスが、ジョーイを知っていたことが大きかった。

ジョーイからジムのサワードゥのことを聞いていたらしく、それも決め手になった。

仙之助と富三郎は、トレールの後方を守るドラッグとして雇われた。仙之助はジョーイのカウボーイハットを目深に被り、不安げに挨拶をした。

「俺はサムだ。よろしくな。トミーと、ええと……」

「ジョンセンです」

「ジョーイは残念なことだったな。あいつが最後に仕込んだのがお前らと聞いて、ならば安心と思ったわけさ。噂のジムのサワードゥも楽しみだしな」

出発の前日、仙之助はドナにまたがり、イチに乗った富三郎と共に遠乗りをした。

ジョーイのカウボーイハットを被ってドナに乗ると、仙之助は彼の魂に操られているような錯覚に陥る。頭で考えずとも、スムーズに手綱さばきができ、ドナは仙之助の意のままに俊敏に走った。町外れにある墓標に立ち寄り、手を合わせて別れを告げた。不思議と悲しさを感じなかったのは、ジョーイと共に旅立つ思いがあったからに違いない。

ロングドライブに旅立つ日の朝はよく晴れていた。

初めて目にする牛の大群に仙之助は目を見張った。トレール・ボスのサムが言うには、およそ二〇〇〇頭の牛を率いていくという。

最後尾を守るドラッグには、仙之助と富三郎のほかに若いカウボーイが三人雇われた。そのうちの一人も初めてのロングドライブだと知って、仙之助は少し安心した。だが、その若者も富三郎と同じく馬の扱いには慣れていて、経験不足の仙之助だけがいつも気を張ってドナに乗っていた。

少しでも不安な気持ちがもたげると、ドナはそれを察知する。仙之助は、ジョーイのカウボーイハットを深く被って、ジョーイになりきろうとした。

その時、一頭の牛が遅れたことに気がついた。群れに戻さなければ。

仙之助は、幻の牛を追いかけた稽古のことを思い出した。目の前にいる本物の牛も、あの時、ジョーイに言われたようにすれば、言うことを聞くはずだ。牛の背後について、追い立てるように群れに戻していく。

「よし、ジョンセン、それでいい」

耳元にジョーイの声が聞こえた気がした。

仙之助編二十一の十二

カウボーイとしての仙之助の能力は、なんとか及第点という程度だったが、夜の監視役や馬の世話、料理番のジムの手伝いなど、骨身をおしまず働くので、先輩のカウボーイたちに可愛がられた。捕鯨船の時もそうだったが、仙之助には生来、人の懐に入り込む如才なさがあり、それが彼の長所であり、運命を切り拓く能力でもあった。

一方、武士の出身である富三郎にそうした如才なさはなかったが、カウボーイとしての資質はあったようで、初めてのロングドライブとは思えないほど、ドラッグの役割を誰よりも見事に全うして仲間たちに一目おかれた。

ジムのサワードゥと料理がカウボーイたちを虜にしたのは言うまでもない。トレール・ボスのサムに気に入られた三人は、その後も彼が率いるロングドライブに参加し、一八七二年は暮れていった。

ロングドライブの季節が終わり、彼らはテキサスのフォートワースで一八七三年の年明けを迎えた。その年の冬は穏やかで暖かかった。四月には周辺の草原に緑が芽吹き、例年より早くロングドライブの季節がやって来ることを誰も疑わなかった。

ところが四月十三日、イースターの日曜日、ロングドライブのトレール沿いのカンザスやネブラスカを季節外れの猛吹雪が襲った。

明るく晴れ渡った朝の空は、正午頃に一変した。動きの速い雲と、暗く垂れ込めた黒い雲が頭上でぶつかり、猛烈な風となった。二つの前線の衝突だった。気温も急低下し、暴風は猛吹雪となって、人々や家畜を襲い、開拓者たちの粗末な住居を吹き飛ばした。

南部のテキサスまで嵐はおよばなかったが、その年のロングドライブは予想に反して、例年より遅い始まりとなった。

一八七三年の悪夢はそれだけでは終わらなかった。九月、大陸横断鉄道を構成する主要な鉄道会社のひとつであるノーザン・パシフィック鉄道に資金提供していた金融機関が破綻する。ヨーロッパと北米で、それぞれ複合的な理由で生じた金融危機だった。いわゆる一八七三年恐慌である。

鉄道開発と共に発展してきたロングドライブのトレール沿いの「牛の町」にも少なからぬ影響があった。牛の市場は東部の大都市の需要に支えられていたからである。

ロングドライブ自体の終焉では決してなかったが、加熱したブームが少し冷めた時期だった。サムが率いるロングドライブに影響はなく、いつも通りの賃金が支払われたが、仕事を離れるカウボーイもいた。

一八七三年の秋が終わり、再び冬がやって来た。春にはまたロングドライブが始まるはずだった。だが、恐慌の不安は、一年半あまりの間、ロングドライブを続けてきた仙之助と富三郎を立ち止まらせるきっかけになった。た。この先、自分たちはどうするのか。

酒や博打で浪費することのなかった二人にはそれなりの蓄えもできていた。何か新しいことに進むべき時期なのかもしれない。

一八七三年の年の暮れ、仙之助は、あるとてつもない考えを思いついた。

平素より『ジャパネスク 富士屋ホテル物語』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

本連載は山口由美さんの新しいホームページへ移行されましたので、お知らせいたします。

これまでの連載も全てお読みいただけます。