- 2019年02月04日更新

一の一から三の十二まで

一の一

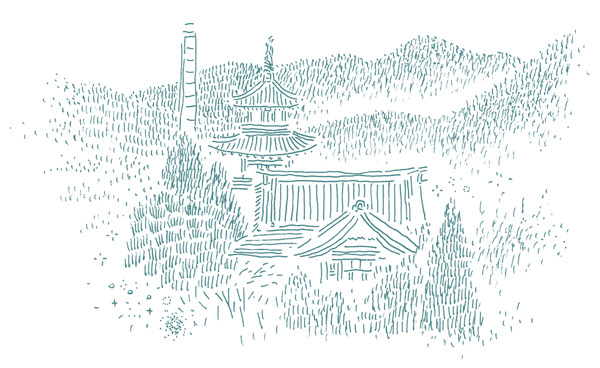

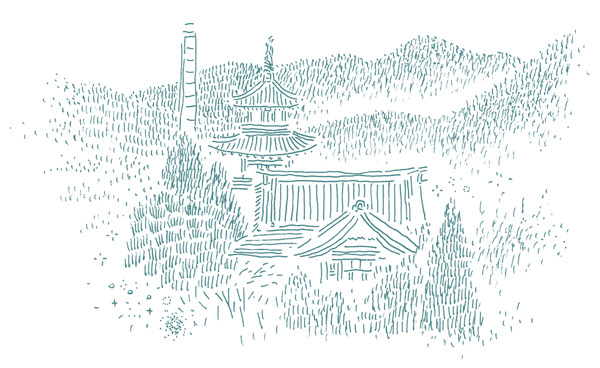

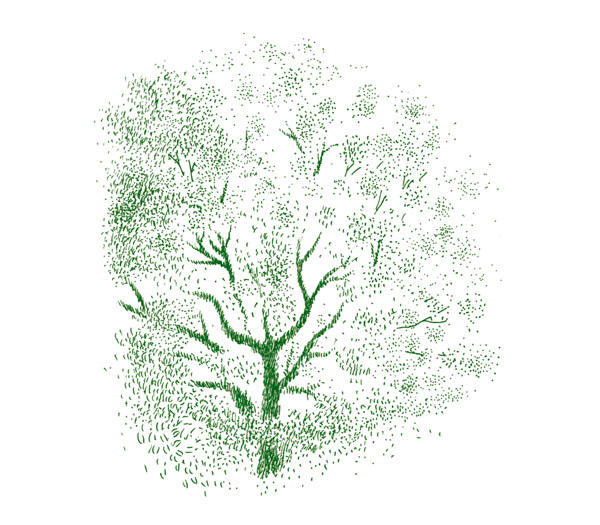

箱根の山肌に低い雲が立ちこめて霧になる。

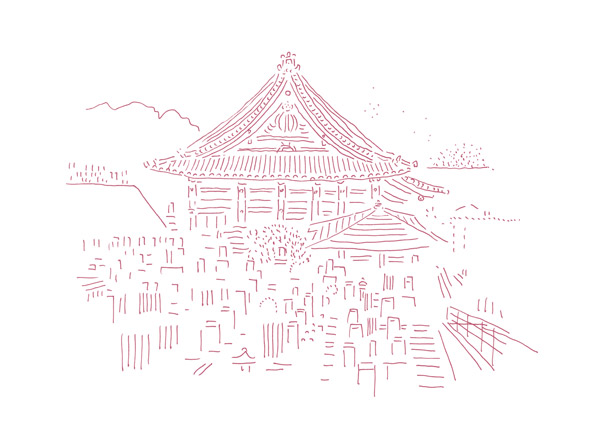

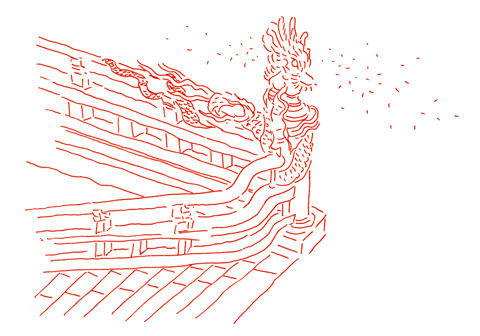

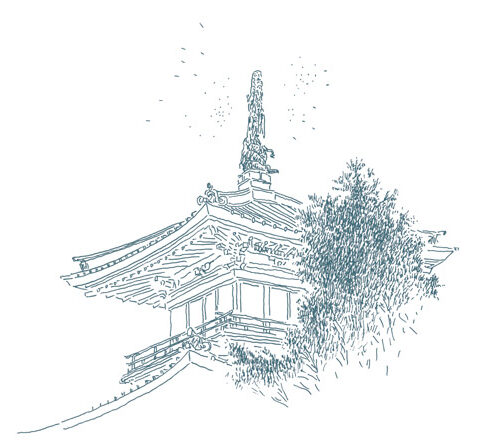

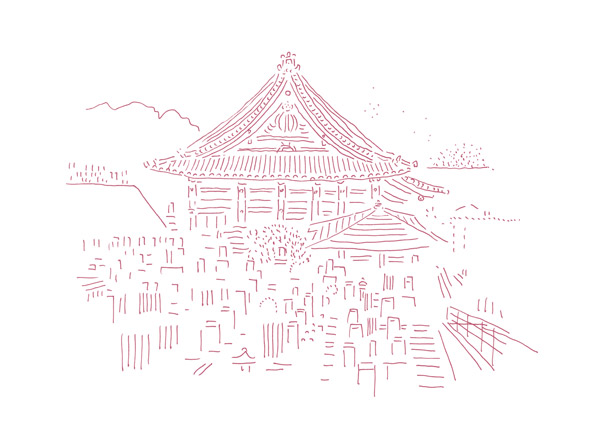

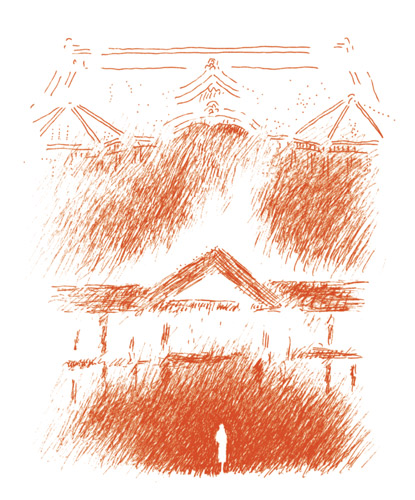

緑色の屋根に赤い欄干をめぐらせた壮麗な寺社建築が、乳白色の霧の中から、山間に降り立った竜宮城のごとく立ち上がる。

日本であって、日本そのものではなく、それでいて、どこよりも日本を強く感じさせる。喩えるならば、外国人が夢の中で描いた日本。しかし、見当違いな東洋風にふれていないのは、創った者たちが、まぎれもない日本人だったからだ。

日本しか知らない日本人にも、日本を知らない外国人にも、その世界観は創り出せなかったに違いない。

それが、富士屋ホテルだった。

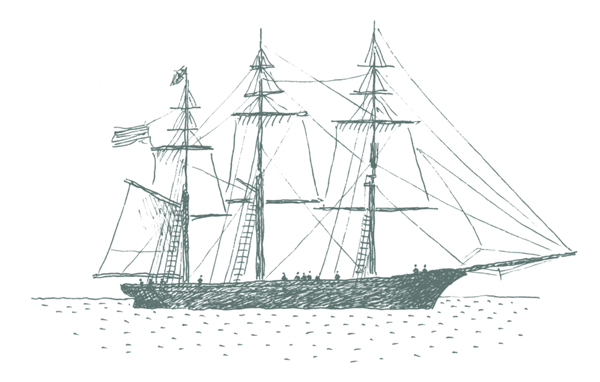

極東の日本に辿りつくには船しか方法のなかった時代、大海原の果てに姿をあらわす円すい形の美しい山に外国人は魅了され、心を鷲づかみにされた。

彼らが「フジヤマ」と呼んだ山が、富士山である。

世界に門戸を閉ざした時代が長く続き、ミステリアスなヴェールに包まれていた日本への憧れは、富士山に凝縮された。あるいは、葛飾北斎が浮世絵に描いた富士山の印象が、さらにそれを助長したのかもしれない。幕末から明治初めにかけて、日本を訪れた外国人が描いた富士山の絵は、しばしばデフォルメされて、あり得ないほど、山頂が尖っていたりしたが、つまりは、富士山への熱狂ゆえの誇張だった。

だから、創業者の山口仙之助は、明治初年、箱根に開業した外国人向けホテルに富士山の名前を冠し、屋号を富士屋としたのである。

箱根では、芦の湖畔からであれば富士山が望めるが、谷底の村である宮ノ下からは、富士山が見えなかったにもかかわらず、である。それは、卓越したセンスと先見の明による、仙之助の周到なたくらみだった。

仙之助は、私の曾祖父にあたる。もっとも祖父堅吉が五十を過ぎてからの一人娘が母の裕子(やすこ)であったから、嘉永年間生まれの仙之助は、年齢的な隔たりとしては高祖父と言っていい。セピア色の写真に見る端正な美男子の曾祖父は、実感のない遠い存在だった。

ただ、富士屋ホテルだけが、生まれた時からいつも身近に存在していた。

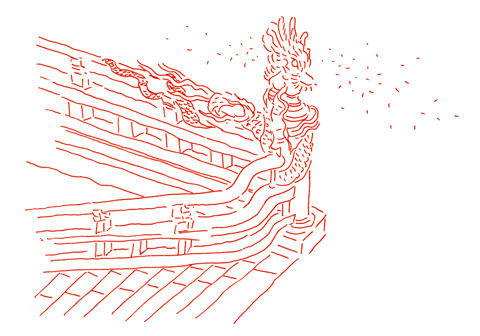

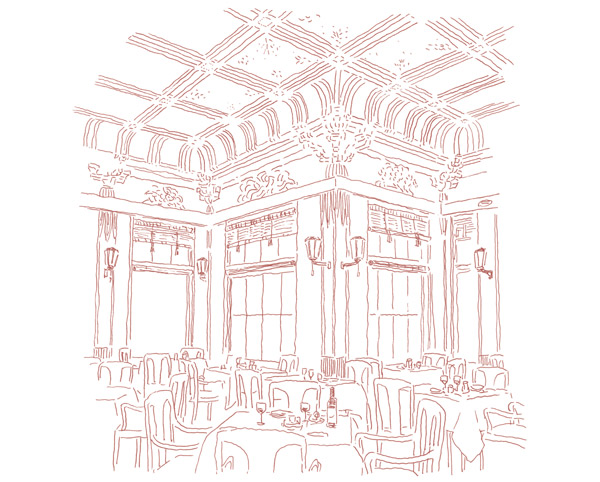

緑色の屋根と赤い欄干の寺社建築は「フラワーパレス」、鳳凰をかたどった破風が目を引く本館が「フェニックスハウス」、花頭窓のある白い洋館は「ハーミテイジ」、竜が巻きついた塔屋のついた建物は主食堂で「ドラゴンホール」、庭園の滝に添って建つ舞踏場が「カスケードルーム」。谷底の傾斜地に点在する建築群は、渾然一体となって、外国人が夢に描いた日本、ジャパネスクを体現し、内外の賓客が宿泊することで歴史の舞台になった。そして、それが私たち家族の原風景だった。

一の二

私が富士屋ホテルを「物語」として意識するきっかけになる出来事があったのは、母の裕子が亡くなった年のことだ。

あの出来事がなければ、私は、富士屋ホテルを体の一部のように思ったまま、富士屋ホテルとは関係のない人生を歩んでいたに違いない。

ずっと後になってから、裕子が亡くなった年は富士屋ホテルが創業百年の節目であったことに気づかされた。

長く気づかずにいたのは、ホテルが百周年を祝わなかったからである。歴史を振りかえると、八十周年と百十周年は盛大に祝っていて、少しちぐはぐなことになっている。

その八年前、経営が山口家の手を離れたことが理由だったのだろうと推測する。創業家との立ち位置が、まだ上手く整理できていなくて、百周年は見送られたのかもしれない。

祖父堅吉は、創業者仙之助の次女、貞子の婿だった。彼女は、三九歳の若さで亡くなり、後妻となった千代子が裕子の母、すなわち私の祖母になる。貞子にまとわりついた不吉な死の影は、不気味な符合となって次の世代まで続いた。裕子が亡くなったのも同じ三九歳だったのである。

裕子の婿として迎えられたのが父の祐司である。

祐司は、同族経営が終わってからもホテルに残り、努力して頭角をあらわし、総支配人になった。

八年の間におきた経緯を知らない者は、山口の名前を継ぐ祐司がいることで、同族会社であるまま、富士屋ホテルの歴史が継続していると勘違いした。新経営者と上手く渡り合いながら、総支配人兼社長であった堅吉にならい、彼を「社長」と呼ぶ古い顧客には、あえて勘違いを否定せず、一方、本当の社長には忠義をつくした。そうした如才なさが祐司にはあった。

あの日の山口虎造も、きっとそうだったに違いない。

だからこそ、彼は安心して、初対面の祐司に一族の出自を話したのだと思う。

富士屋ホテルが百年の節目を迎えた年の梅雨明け間際、乳白色の霧が谷底を包んだ朝のことだった。出社してまもなく、祐司は、ベルマンから伝言を受けた。夏が近いことを感じさせないほど、湿気を帯びた空気がひんやりとした梅雨寒の日であった。

「山口家のご親戚とおっしゃる方が玄関にお見えです」

「おかしいな。今日、どなたかいらっしゃるとは聞いていないな。お名前は伺ったのか」

「はい、山口虎造様とおっしゃいます」

「虎造?」

「はい」

一の三

祐司は、記憶力の良さでは誰にも負けない自信があった。

婿に入った当初、義父の堅吉からホテルマンの基本はお客様の顔と名前を覚えることだと諭された。もっとも、すでに七〇代になっていた堅吉は、名前が出てこなくて困ることもあると笑った。そんな時は、お客様の名前は呼ばず、親しい感じで会話を続けて様子をうかがうのだと、極意を伝授した。

とりわけ親戚の名前は、血のつながりがなかったからこそ、懸命に覚えた。素封家の常で、親戚づきあいは、互いの間柄を説明するのが難しいほど広かったが、家付き娘の裕子が首をかしげる相手まで間違えないよう、心して記憶に刻みつけた。

同族経営が終焉してまもなく堅吉が亡くなり、千代子が亡くなり、そして妻の裕子も亡くなり、以前にもまして山口家を継ぐ者としての意識が高まっている自分が親戚の名前を失念するはずはない、と懸命に記憶を辿るのだが、それでも祐司は、山口虎造という名前がどうにも思い出せなかった。

「虎造、虎造」

反芻するように名前をつぶやきながら、祐司は赤い絨毯の敷かれた階段を降りた。

富士屋ホテルの玄関は、明治二十四年に建てられた最古の建物であるフェニックスハウスの一階からさらに階段を降りた、地下一階に相当するところにあった。敷地全体が傾斜地である富士屋ホテルは、谷底の村を見下ろす高台に最初の建物を建てたのだった。

車寄せが手狭になって、土地をくりぬくようなかたちで地下に玄関を設けたのは、満州国皇帝溥儀をお迎えする年のことだったと聞いている。フェニックスハウスと地続きの土地は、広いテラスに整備された。向かい側に竜宮城のような寺社建築のフラワーパレスが建ってからは、それを背景に記念写真を撮る定位置となった。婿入り当初の祐司は、舞台装置のようなその場所で、歴代の首相や各国の要人が堅吉一家と笑顔で収まった写真を見るたびに目を見張ったものだ。

玄関まで降りてみたが、山口虎造らしき人物が見当たらない。

祐司は、伝言をしてきたベルマンを見つけて耳打ちした。

「あちらでいらっしゃいます」

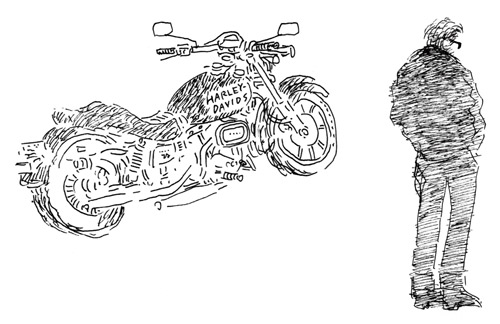

示された先には、ハーレーダビットソンのバイクを横にして背の高い男が立っていた。黒い革ジャンを着てサングラスをかけた、ただならぬ風貌である。

祐司の気配に気づいて、こちらを向くと、男はゆっくりとサングラスを外して言った。

「朝早くからお騒がせして申し訳ありません。年寄りは目が覚めるのが早くてね。今日はいい天気だと、張り切って横浜を出てきたんですが、箱根は霧が深くてまいりました」

一の四

服装からして若者かと思ったが、サングラスを外した山口虎造は、彼自身が言うように老人と呼んでもさしつかえない年齢に見えた。何より目を見張ったのは、彫りの深い顔立ちがどう見ても西欧人の血をひいていると思われることだった。長く外国人相手に商売をしてきた山口家には、クリスマスカードのやりとりをする外国の知人友人はいくらもいるが、親戚に欧米人の血をひく者がいるとは聞いたことがない。しかも名前は虎造である。

「ようこそおいで下さいました」

「はじめまして」とは言いかねて、祐司は、堅吉の教えにならい、当たり障りのない挨拶をした。

「長く聞いてはおりましたが、ここが富岳館ですか。噂に違わずたいしたものですな」

富士屋ホテルの建物群を見上げて虎造は言った。

「フガクカン?」

「富士屋ホテルのことをワシら、神風楼の者はそう呼んでおったのです。神風楼別館の富岳館とね」

「ジンプウロウ、ですか?」

「さよう、カミカゼの楼と書きます。考えてみれば、不謹慎な名前ですな。神風楼のことはお聞きになっておりませんか」

「はあ」

「いや、失敬。ご挨拶する前からいらぬ話を致しました。山口虎造と申します。はじめまして」

やはり初対面だったかと祐司は安堵した。

「こちらこそ、失礼致しました。私は山口祐司でございます。堅吉の娘、裕子の婿になります。富士屋ホテルの総支配人をしております。こんなところで立ち話も何ですから、お茶でもいかがですか」

「それは、ありがたい。呼ばれるとしましょう」

祐司は虎造をフェニックスハウスの一階にある「オーキッドラウンジ」に案内した。温室で育てた蘭の鉢がいつも飾ってある、創業当初からあったと伝えられる一角だ。

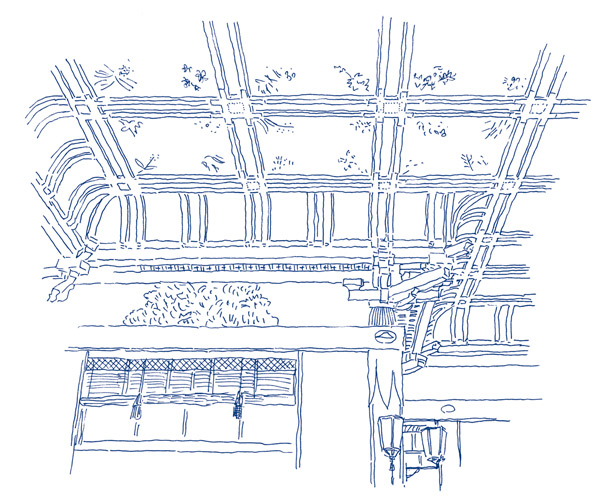

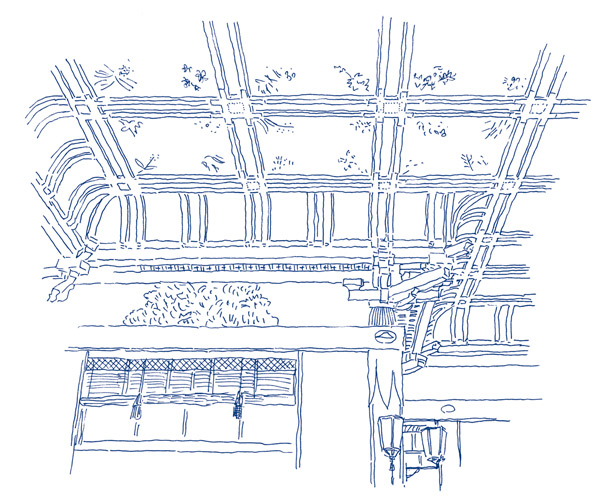

大きくとった窓から庭の池が見える。外光の差し込む窓辺に沿って細長い廊下のように伸びた空間は、洋館の白い壁と天井に和風の装飾が施された太い梁が映えていた。窓にはカーテンではなく、平安朝の貴族の寝殿を思わせる御簾がかけられ、照明もそれにあわせてぼんぼりの形をしている。

昼下がりを過ぎると、大勢の客で賑わうラウンジだが、ダイニングルームがまだ朝食営業をしているこの時間帯は、人影もまばらだった。虎造は、館内を丁寧に見回していたが、富士屋ホテルらしい独特の造形には、なぜかあまり驚くそぶりを見せなかった。

「お飲みは何がよろしいですか」

「コーヒーのいい匂いがしますな」

「朝早くからお越しになって、大変だったでしょう。何か召し上がりますか」

「いやいや、コーヒーで充分です。横浜からは、そう遠いわけではありません。今は高速道路もありますしね」

虎造は、笑顔を浮かべて返事をした。

「横浜にお住まいですか」

「神風楼の時代から、ワシら一族は横浜ですよ」

一の五

祐司の実家は、父方が横浜の出身だった。

彼自身、あまり記憶はないが、生まれは横浜と聞いている。実家の菩提寺も横浜にある。だが、山口家が横浜の出身だったとは聞いたことがない。

創業者の仙之助も、堅吉と千代子も、そして妻の裕子もすべて墓地は箱根にある。仙之助が亡くなったときに、山口家の墓として山野を切り開き、その後、近隣の寺が管理するようになった。

虎造の言葉は、次から次へと謎をたたみかけてくる。

コーヒーを美味そうに一口飲むと、彼は言った。

「いや、それにしても感慨深いですな。富岳館でコーヒーを頂けるとはね。これは、なかなか深みがあって美味しい」

「お褒め頂き、恐縮です」

「ところで、本当に神風楼のことはご存じない?」

「は、はい」

「仙之助さんが縁を切られたんだから、しかたないですな」

「はあ、申し訳ありません」

祐司は、言われたことの意味もわからず、答えた。

「あなたが謝ることはない。あれはいつだったかな。富岳館が国賓のロシア皇太子をお迎えすることになって、神風楼の者たちも富岳館の名誉だと喜んでおったのです」

「ロシアのニコライ皇太子をお迎えするために、フェニックスハウスを建てたと聞いております。ところが、皇太子は大津事件で暴漢に襲われ、訪問はキャンセルになりました」

「そう、残念なことだった。でも、それでホテルの名声は広まったわけですな。だが、それからしばらくして、仙之助は神風楼と距離をおきたがるようになったそうです。国賓の泊まる名門ホテルの出自が遊郭であるのは、まずいと思ったんでしょうね」

「遊郭ですか?」

祐希は、思わず声を潜めて聞き返した。

「名門ホテルの出自が遊郭では恥ずかしいかね」

虎造は、鋭い視線を向けた。

「いえ、そんなことは。ただ、初めて聞いたものですから」

「仙之助の娘たちは、ホテルの常連客だったイギリス人の偉い先生の影響でクリスチャンになったそうですな。それ以降、遊郭のことをことさら疎んで、父親の仙之助に縁を切るよう迫ったと、ワシらは、そんなふうに聞いております」

「娘たちとは、孝子、貞子、美香の三姉妹ですか」

「君の義父上は、貞子の婿さんだったかな」

「はい」

「貞子さんは大人しい方じゃった。美香さんも、自分から波風立てる人じゃない。そんなことを父親に迫るのは、長女の孝子さんに違いないがね。いやいや、亡くなった方を悪く言うのはいかんね。いずれにしても、昔の話です」

一の六

虎造は遠くを見るような目で語り続けた。

「そのイギリス人の偉い先生が、どう言ったかは知りませんが、神風楼は、横浜が開港したばかりの頃から唯一、外国人が出入りを許された遊郭でね。その噂は海を越えて、広がっておったそうです。彼らは、ネクタリン・ナンバーナインと呼んでね、そりゃあ、夢の国のように憧れておったそうです」

「ネクタリン……」

祐司は、甘美な響きの館に想像を巡らせた。

「さよう。横浜に着くと、まずは何処に行くでもない、我先にと、クルマの車夫に命じて、昔のことですから人力車ですな、ネクタリン・ナンバーナインを目指したそうです」

「はあ……」

「外国人だけじゃない。伊藤博文公をご存じですか」

「初代首相の、あの伊藤博文ですか」

「伊藤さんも神風楼のご贔屓でした。あの頃、神風楼では、それは履き心地のいいスリッパがあったそうでね」

「スリッパですか」

「たかが、スリッパと馬鹿にしてはいけない。モースという大森で貝塚を発見した偉いアメリカ人の学者がおったでしょう」

「はい」

「モースは、帰国する時、日本の生活用品やら工芸品やら、珍しいもの、美しいものをどっさり国に持ち帰って、なんとかいう博物館に寄付したそうです。その中に神風楼のスリッパもあったと聞いております」

「モースのコレクションといえば、ボストン郊外のセーラムにあるピーボディー博物館ではないですか」

「ほう、お詳しいですな」

「アメリカ東海岸に留学していたことがありまして。その頃、セーラムの町を訪ねたことがあります」

「伊藤さんもいたくそのスリッパがお気に入りでね。ある時、それを懐に入れて、そのまま失敬しようとした。まあ、モースという外人さんも、同罪ですがね。はははは」

虎造は、大声でひとしきり笑った。

そして、祐司の前に顔をぬっと突き出して言った。

「伊藤さんは、タイミング悪く女将に見つかってしまったのです。伊藤さんともあろう方が、スリッパが欲しいなら、欲しいと言って下さればいいと、たしなめられたそうです」

「なかなかの女丈夫だったのですね」

「仙之助の最初の結婚相手ですよ」

「え? ヒサさんの前に、結婚していたのですか」

一の七

「ご存じなかったですか。仙之助が最初に結婚したのは、養女のトメですよ。仙之助が富岳館に専念するようになって、ヒサと懇ろになったのを知って、神風楼で忙しかったトメは身を引いたんでしょうな。トメは養女で、ヒサは実の娘でしたから」

「では、ヒサさんも神風楼の出身なのですか?仙之助と姉弟ということですか」

「仙之助も養子だから問題ないでしょう。ヒサは仙之助より長生きしたでしょうに、聞かれていない?」

ヒサは、フェリス女学院に学んで、英語もできたが、手芸や編み物の好きな物静かで温厚な女性だと聞いていた。

「さあ、私が婿に来た時は、ヒサさんは亡くなられておられましたから、詳しいことは知りません」

虎造は、まるで人ごとのように、自身の出自を語り始めた。

「トメには、娘がおりましてね」

「虎造さんの母上ということですか」

「そうなりますな」

「名前を梅子と言いました」

「ウメコ?」

「日本式の名前だが、父親はアメリカ人でね」

「えっ?仙之助との子ではなかったのですね。トメさんは外国人と再婚をされたのですか」

「いや、再婚はしておりません」

「というと?」

「梅子はトメの養女でしたから」

「養女?では、実の娘さんではなかった?」

「戸籍上はね。でも、本当はトメの子かもしれませんな」

祐司は、ますます混乱した。

山口家も死別や離別で再婚を繰り返す家だったが、それにしても虎造の出自は謎めいていた。

それを虎造は、自分の親の話なのに、週刊誌のスキャンダルを噂するように、他人事のように話す。だから、よけい困惑する。だが、虎造は、祐司が驚いた反応を示すのを、ことさら面白がっているようでもあった。

「父親は、わかっています。ジョン・エドワード・コリアーという、横浜で手広く商売をしていた男です。富岳館でも創業当時は、この男から肉を買っていたはずですよ。それだけじゃない、ここの出資者でもあったはずですぞ」

虎造は、祐司の表情を伺うように言うと、笑いを浮かべた。

「それがワシの祖父ですな」

「あ、それで」

「さよう。母の梅子がハーフ、ワシはクォーターになります」

「梅子さんが養女と言うことは、母親は?」

「神風楼の遊女にコリアーが手をつけたことになっています」

「はあ?」

一の八

「トメの子だったとしても、神風楼の女将が、客の外国人とできてしまってはまずいでしょう。本当に遊女の子だったのかもしれない。真相はわかりませんがね、そういう可能性もあるということです。男と女の関係だったかどうかはわかりません。でも、コリアーとトメは親しかったそうですよ」

虎造は、自分の祖母の男関係を面白そうに推測した。

そして、急に居住まいを正すと、腕時計に目を落とした。

「これは失敬。すっかり長居をしてしまいました。お仕事のお邪魔をして大変失礼致しました」

「いえ、大丈夫です」

祐司は、虎造の話が面白すぎて、もう少し引き留めたい衝動にかられたが、時計を見ると次の約束が迫っている。

「これが私の連絡先です」

虎造は、肩書きのない名刺を出した。怪訝に思われることを先読みして言う。

「若い頃はいろいろな仕事をしましたが、今は悠々自適です」

「今日は、突然のことで、何のお構いも出来ず、大変失礼致しました」

「いやいや、美味しいコーヒーでした」

「また、ゆっくりお目にかかりたく思います」

虎造は笑顔を浮かべて言った。

「今度は、横浜においてください」

そう言って立ち上がると、祐司に握手を求めた。

「今、ご家族は?」

「妻の裕子を亡くしたばかりで、娘と2人です」

「それは存じませんで、失礼致しました」

「いや、ご連絡先も存じ上げなかったのですから」

「そうですな。これを機会に途切れた親戚づきあいを再開したいものですな」

「もちろんです」

「今日、聞いた話が信じられないとお思いになるのなら、まずは一度、横浜の外人墓地をおたずね下さい。梅子の建立したジョン・エドワード・コリアーの墓があります。この頃は観光名所のようになって門が閉まっておりますが、なあに、門番に親戚だと言えばよろしい。コリアーは富岳館にとっても縁のある人です」

「はい、ぜひ伺わせて頂きます」

「神風楼の親戚の墓もご興味あれば、ご案内しますよ」

「ありがとうございます」

「遊女の無縁仏なんぞもありましてね。昔の遊郭というのは、不思議と火事が多かったんです。囚われの身の遊女が逃げるために火を放つ、なんて噂されたものです。でも、その火で遊女が逃げ遅れて焼かれてしまってね。それも参ってやってください」

「はい」

一の九

黒い革ジャンを着込み、サングラスをかけると、虎造は、再び年齢不詳の怪しい容貌になった。

祐司は、慌てて自室からカメラを持ち出すと、虎造の待つ玄関に走った。彼がやってきたことが現実であった証拠を残さなければ、と思ったのだった。そうしないと、すべてのことは、霧の朝の幻になってしまいそうな気がした。

バイクにまたがった虎造にファインダーを向ける。

祐司が、数回、シャッターを押したのを見届けると、虎造は無言のまま、大きくエンジン音を響かせて、山道を颯爽と走り去っていった。

いつしか、山全体を覆っていた低い雲は晴れ、薄日が差していた。虎造が姿をあらわした頃の肌寒さは消え、湿気を帯びた空気は、汗ばむような温度に上がっていた。

祐司は、ポケットからハンカチを出して、軽く額をぬぐった。

虎造が去って、ことさら体が火照るように感じるのは、自分が興奮しているからだと、祐司は思った。

そして、今しがたも小走りで降りてきたフェニックスハウスの階段を上りかけた時だった。

見慣れた館内が、いつもと違って見えることに気づいた。

階段の両脇を彩る真っ赤な欄干。巻き付いた竜の彫刻。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

最初に耳にした時からずっと気になっていた名前を思わず口にする。見たこともない甘美の館も、もしかしたら、こんな赤い欄干に彩られていたのではないか。そう考えると、館内に入った虎造が、これらの装飾をことさら珍しく感じた様子がなかったことにも合点がいった。

祐司は、初めて富士屋ホテルを訪れた時のことを思い出していた。早稲田大学の自動車部にいた祐司は、両親が富士屋の贔屓だという裕福な先輩に連れられて、箱根のドライブ旅行の帰りに立ち寄ったのだった。

富士屋ホテルの名前は知っていたけれど、大学生の祐司には、雲の上の遠い存在だった。祐司の父親は銀行員で、それなりの暮らし向きではあったが、当時、富士屋ホテルで休暇を過ごすことなど考えもつかなかった。

初めてフェニックスハウスに足を踏み入れた時、赤い欄干をとても不思議に思ったことを思い出した。

遊郭、とは発想できなかったけれど、国を動かす政治家や金持ちが好んで滞在する高級ホテルとは、何と艶っぽい空間なのかと、驚いたのだった。

次に富士屋ホテルの名前を耳にしたのは早稲田大学の学長経由で、見合いの話をもらった時だった。

義父の堅吉は、祐司と同じ早稲田大学商学部の卒業生だった。彼は、富士屋ホテルの先代から経営を引き継ぐまで、ホテルが持っていた自動車会社の責任者だった。そうしたことも、自動車部にいた祐司に声がかかった理由のひとつだったのかもしれない。

一の十

見合い相手の裕子は、同じ自動車部の四学年後輩だった。

祐司が卒業した年の新入生になる。現役時代、主務という、主将に次ぐ役職を勤めていた祐司は、卒業後も頻繁に部室に出入りしていた。だから、浮き世離れしたお嬢さんの新入生がいて、「ごきげんよう」とあだ名されていたことは知っていた。

いつだったか、差し入れの鯛焼きを持って部室を訪ねたところ、裕子が一人でそこにいて、本当に「ごきげんよう」と声をかけられて仰天したことをよく覚えている。ああ、あれが富士屋ホテルの一人娘だったのかと、その時、祐司は合点したのだった。

裕子は、不思議な女性だった。

品のいい目鼻立ちではあったけれど、顔の造作は地味で、決して人目を引くような美人ではない。それなのに、態度や立ち居振る舞いは、まるで絶世の美女か、さもなくば女王のようなのだった。周囲の人たちは、自分を支えるために存在すると、自分が世界の中心であると、微塵の疑いもなく信じている。傲慢というのでもない、底なしの無邪気とでも言うべきか。

少し困ったような上目遣いの瞳で見つめられると、金縛りにでもあったように、裕子の要望を聞き入れてしまう、そんな得体の知れないパワーを持っていた。

そして、無防備なほど、感情を表に出す女性でもあった。

初めて会った時、祐司は、すぐに裕子が自分に異性としての好意を抱いていることを悟った。後になって、見合い話が持ち上がる以前から、時々部室を訪れる祐司に恋心を抱いていたことを打ち明けられた。

祐司には、親しい幼なじみの女性がいて、異性としての好意も抱いていた。相手もそうであると意識もしていた。だが、はっきり意思表示をする機会が無いまま、時が過ぎていた。

もし、この見合い話が持ち上がらなかったら、しかるべき時期に想いを伝え、平凡な結婚をしたことだろう。しかし、運命は、そうならなかった。

裕子との結婚を決意したのは、彼女の瞳が放つ得体の知れないパワーにからめとられた部分もあったけれど、最大の理由は、祐司の野心であった。富士屋ホテルのオーナー社長から娘婿にと請われたのである。当時、勤めていた商事会社にいるより、人生に大きな可能性が開けるような気がした。しかも、堅吉は、結婚の条件として、アメリカ留学の資金援助を申し出てきた。

そして、富士屋ホテルに運命を殉ずる決意をした。

裕子との結婚は、すなわちホテルとの結婚でもあった。

赤い欄干の不思議な館は、そう決意した時から、ゲストとして想像を膨らませて見上げる存在から、自らが守り継承すべきものになった。そして、情景は日常となり、感傷的な想像が入り込む余地はなくなった。

だが、虎造の訪問と、彼がカミングアウトした神風楼という遊郭との関係は、祐司に忘れていた好奇心を膨らませ、初めてこの場所を訪れた時の印象を蘇らせたのだった。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

祐司は、忘れようにも忘れられなくなったその名前を、もう一度、静かにつぶやいて、フェニックスハウスの階段を一歩ずつ踏みしめながら上がっていった。

一の十一

父祐司が、突然現れた親戚、虎造の話を私にしてくれたのは、それからしばらく経った夏休みだった。

私は高校一年生だった。

箱根から上京して、東京の原宿にあった女子大生向けの学生寮で暮らし始めていた。新しい生活が始まった夏だった。

箱根で通っていたミッションスクールは高校まであったが、東京の高校を受験することを決めたのは、自分をとりまく環境から逃げ出したい衝動があったからかもしれない。

戦争中、東京の九段にある本校の疎開学園として発足した箱根のミッションスクールは、母の裕子も卒業生だった。そればかりではない。仙之助の娘たち、孝子、貞子、美香も戦前、九段の本校を卒業していた。当たり前のように入学させられた学校を忌み嫌っていたのは、校則の厳しさもあったけれど、自分をとりまく世界から逃避したい願望ゆえだったのだろう。

逃げようとした対象が家だったのか、富士屋ホテルだったのか、箱根という土地だったのかはわからない。なぜならそれらは、渾然一体としたものだったからだ。

私たち家族は、家族としてまとまる以前に、ひとりひとりが強いシンパシーと共に富士屋ホテルにつながり、結果、全体として家族の呈を成していた。

真ん中に存在する富士屋は、家業というより、もはや得体の知れない生命体のようだった。だから、富士屋ホテルの経営が山口家を離れた後、そうした家族のつながりまでもが、ボロボロと空中分解していくような感覚を幼心に感じたのだった。どうして、たかがホテルにそれほどまでに翻弄されるのか。疑問に思う余地もないほど、私たち家族の中心に富士屋ホテルがあった。

母裕子は、富士屋ホテルが山口家の経営を離れ、祖父堅吉が亡くなった頃から心身の均衡を失い始めた。

きっかけは慢性膵炎を患ったことだった。

アルコールと脂肪分の多い食事が引き金となる発作は、耐えがたいほどの激痛を伴う。やがて彼女は、痛みをとるために処方された鎮痛薬の依存症に陥っていった。それでも彼女は、節制をせず、酒と美食におぼれては発作をおこした。そのことが、子供心にも母親に対する同情を剥いでいった。

拮抗性鎮痛剤のソセゴンという薬品名は、今も胸のざわつくような感覚と共に私の記憶に鋭く刻まれている。

「ソセゴン、ソセゴン」

母親の面影を辿ろうとすると、狂ったように薬を求めたこの声に行き着いてしまう。ワインボトルに詰めて持参した富士屋ホテルのコンソメスープが、もっぱら食事制限された時の食事で、ブイヨンの馥郁とした香りと注射液の匂いが混じった、こもったような空気が病室に充満していた。壊れた彼女の心身と富士屋ホテルが一体となった匂いを、私は今もありありと覚えている。

受験を決めた中学三年からの一年間は、とりわけ入退院を繰り返し、自殺未遂まで図った。

私が逃げ出したかったのは、そうした混沌、そのものでもあったのかもしれない。

一の十二

母裕子が亡くなったのは、一九七八年、富士屋ホテルが創業百年目を迎える年の二月だった。

その符合に気づくのも、さらには三九歳という年齢が、堅吉の前妻、貞子の享年と同じであったことに気づくのも、ずっと後になってからだが、それにしても、呪いたくなるような日だった。

なぜなら、私の高校受験の前日だったからである。

長年の薬物依存で、内蔵は相当にダメージを受けていたのだろうが、余命宣告があった訳でもない。死の数日前、駅で倒れて意識を失うまで、母親の死を意識したことはなかった。診断書に記された死因は、多臓器不全だったと記憶する。

健康だった人が事故死するほどの衝撃ではなかったにしろ、想定外の出来事と言ってよかった。現実というのは、しばしば低俗小説のような、悪い夢を見ているような、あり得ない事実を伴う。母裕子の死は、何度思い返しても、そうした類いの出来事だった。

嵐のような混沌の日々は、私の受験の日を前後して、唐突に終わりを告げた。

高校生になったばかりの私は、老人のように人生に疲れていた。

久しぶりにおとずれた平穏な時間と、新しい環境の中で、自分をどこにどう着地させたらいいかわからず、ぼんやりと立ちすくんでいた。それが私にとっての一九七八年の夏だった。

父祐司が、どういう経緯で話を切り出したのかは忘れてしまったが、ハーレーダビットソンにまたがってポーズをとる、彫りの深い顔立ちの老人の写真を見たときの衝撃は忘れられない。

そして、私の心を鷲づかみにしたのが神風楼だった。

「ジンプウロウ」

私は反芻するように、その名前を心に刻んだ。

「ネクタリン・ナンバーナイン」

妖しい英語名は、もっと心を震わせる魔力を持っていた。

そこが遊郭であり、創業者が忌み嫌い、封印しようとした事実であったことに、なおさら興奮した。

それまで、ぼんやりとしたもやのように、ねっとりとした湿度をもって、私と家族の人生を包み込んでいた富士屋ホテルから、もうひとつの富士屋ホテルが、艶っぽい極彩色をまとって、にわかに立ち上がったような気がした。

神風楼の歴史は封印されていたはずなのに、その気配は、仙之助が建てたフェニックスハウスの中に確かに宿っている。

そのことに気づいて、私は、さらに心が震えた。

そして、心の中にひとつの想いがわき上がった。

富士屋ホテルの「物語」の語り部になることが、私の人生の意味なのではないか。そして、私は父祐司に言ったのだ。

「外人墓地に行こう。ジョン・エドワード・コリアーのお墓をお参りに行こう。神風楼のことが知りたい」

二の一

富士屋ホテルの創業は、一八七八(明治十一)年七月十五日と伝えられている。

当時、外国人は横浜や神戸などの港町に設けられた居留地に住むことが義務づけられ、旅行をするときには、そのたびに許可を取る必要があった。規則が少し緩和され、病気療養や保養の理由であれば、その都度、許可を取らなくとも近隣の温泉地に行けるようになってまもなくの時期にあたる。人気の保養地であった箱根に、目をつけたのは先見の明と言えた。

突然、親戚と名乗り、山口虎造があらわれたのは、思えば百年目の開業記念日の直前だったことになる。虎造が、それを知ってやって来たのかどうかはわからない。だが、節目の日は、とりたてて祝賀もないまま、静かに過ぎ去ったから、その年の私たちの記憶は、虎造のことばかりがある。

山口虎造の出現が、私の人生を少なからず動かし始めたのだから、とりわけ、そう思うのかもしれない。

父祐司と二人で横浜の外国人墓地に、虎造の祖父だというジョン・エドワード・コリアーの墓をたずねて行ったのは、その年の夏の終わりだった。

箱根の夏の賑わいは、八月十六日の強羅大文字焼きを境にひと段落する。この日を境に、朝晩の風に秋の気配が立ち始める。鬱蒼とした木々が、もうこれ以上、深い色はないというほどの濃い緑になり、夏の盛りが、静かに秋へと移ろってゆく。

当時は、まだ大勢いた戦前からの常連客が夏の長期滞在を終えてチェックアウトするのも、だいたいその頃だった。彼らが去ると、総支配人の祐司もようやく遅い夏休みがとれる。

GHQの占領が終わり、戦後の混乱がおさまると、常連だった日本人客の多くが何ごともなかったように富士屋ホテルに戻ってきて、戦前と同じように夏と年末年始に長期滞在をするようになった。毎年、同じ家族が、同じ部屋に泊まり、チェックアウトの時に、同じ部屋を予約していく。家族の代替わりに伴って、櫛の歯が欠けるように常連客は減り始めていたけれど、毎年の顔ぶれは、まだ昔と大差なく、彼らは、堅吉の婿である祐司の顔を見て安堵するのだった。

八月下旬、箱根では爽やかな風が吹いていたのに、横浜は、まだうだるような残暑だった。

港の見える丘公園から、山手通りを抜けると、外国人墓地がある。

往来の多い山手通り沿いには垣根がめぐらされていて、入り口には石造りの重厚な門があった。

夏休み終盤の平日、山手一帯は、まだ多くの観光客で賑わっていた。とりたてて立ち入り禁止ではないものの、たいていの人たちは、垣根の外から中の様子をうかがったり、写真を撮ったりして、通り過ぎてゆく。

二の二

外国人墓地は、大きな門が結界のような役割を果たしている。

門の周囲で様子を伺う人たちの視線を背中に感じながら、私たちは門の中に入った。

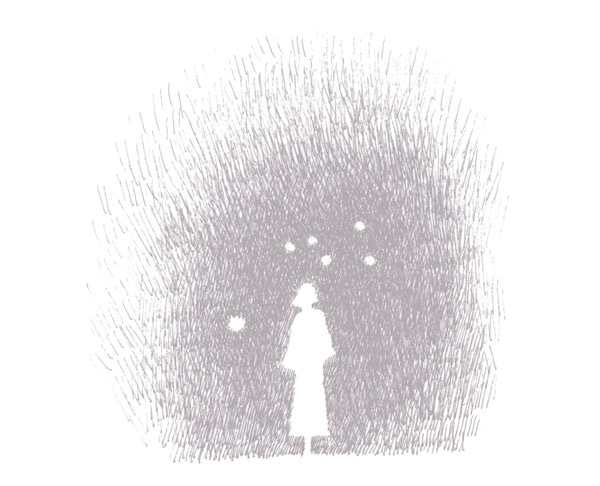

目の前に楠の大木がそびえていて、思わず見上げた。木陰の涼風が心地よく、降るような蝉時雨に包まれる。そして、にわかに外界の雑踏が遠ざかるのだった。

物語の扉が静かに開くような、不思議な感覚をおぼえていた。

私たちは、管理人棟らしき建物を見つけて中に入った。

祐司がかしこまった様子で言う。

「あの、お墓参りにきたのですが」

私は、物見遊山の観光客ではないことを示すように、手にした白百合の花束をことさら目立つように持って後に続いた。

「はあ?」

家族の墓参りであれば、管理人のところになど寄らずに自分たちの墓に行くだろうに、と怪しんだのだろう。

「遠縁の親戚になりまして、私たちは長く疎遠にしていたものですから、墓地の場所が不案内でして」

「どなたの墓ですか」

「ジョン・エドワード・コリアーと申します」

私は、祐司の後ろで花束を持ったまま、心臓の鼓動が速まるのを感じていた。虎造は、外国人墓地に墓があると言ったけれど、にわかに信じられない感じがしていたのだ。

見当外れだったらどうしようと、不安になる。

管理人が私たちに向き直って、少しの間があった。

「ええと…、どなたですって?」

「ジョン・エドワード・コリアーです。建立したのは山口……」

祐司が言いかけたところで、管理人は立ち上がった。

「ああ、すぐ近くですから、ご案内しましょう」

見上げるような楠の下に続く緩い下り坂道を数歩進んだところで、管理人は止まった。

拍子抜けするほど、すぐ近くに墓はあった。

Born in New York 1839

Died in Yokohama 24th June 1891

二の三

アーチ型の墓標は、周囲と比較してもひときわ大きかった。

墓碑銘を縁取るように、百合の花の彫刻が施されている。

手にした花束に視線を落とし、私は不思議な符合を感じていた。白い百合は墓地によく供えられる花だけれど、それにしても、何か見えないものに誘われている気がした。

ジョン・エドワード・コリアーは、ニューヨークに生まれ、横浜に没した。計算すると、五二歳で亡くなったことになる。

一八九一(明治二四)年といえば、富士屋ホテルの本館「フェニックスハウス」が竣工した年になる。

墓石の裏にまわると、山口梅子の建立と日本語で刻まれていた。

虎造の母の名前だった。

「門の近くにある墓は、古いものなのでしょうか」

祐司が管理人に問いかける。

「山手の外国人墓地がいっぱいになって、根岸にも外国人墓地が出来たのが一九〇二年と聞いていますから、この方が亡くなられた頃には、もうたくさん墓地はあったでしょう。たまたま、いい場所を買い取られたのではないですか」

「外国人墓地は、ここだけじゃないんですね」

「中国人だけの墓地もありますし、戦後に出来た墓地もあります。幕末のペリー来航の時、転落死した水兵を埋葬するために、海の見える墓地を要求したのが外国人墓地ができたきっかけだそうですが、最初の墓があったのも違うところでした」

「そうですか」

「最初の墓は、日本人の墓もあるお寺だったそうです」

「どちらのお寺ですか」

ほんの相づちのつもりの質問に意外な答えが返ってきた。

「山手の増徳院という寺です」

「えっ?今、なんて」

「増徳院です」

増徳院は、祐司の実家、會田家の菩提寺だった。

横浜で貿易商を営んでいた會田家の四男が祐司の父親にあたる。商売は長男が継いだが、その縁で祐司は生まれも横浜なのだった。

「増徳院が最初の外国人墓地だったのですか」

「そうですよ。今の場所に外国人墓地が移ったのは、関東大震災で焼けた後で、それまでは、元町の、新しく出来た百貨店のようなところがあるでしょう。元町プラザと言ったかな。あのあたりに墓地があったそうです」

二の四

楠の大木の蝉時雨が一段と騒がしく、父と娘を包み込んでいた。

しばらくの沈黙の後、管理人がたずねた。

「増徳院に何かご縁があるのですか」

「いや、私の実家の菩提寺なのですが、初めて聞いた話だったもので」

「そうでしたか」

「今は横浜に住んでおりませんので、詳しくは存じませんでした」

「でも、横浜には、いろいろとご縁がおありのようですね、どうぞごゆっくりお参りください」

管理人は、そう言うと立ち去った。

「驚いたね」

どちらからともなく、二人はつぶやいた。

そして、私は言った。

「お墓、本当にあったね」

「そうだな」

私は、ジョン・エドワード・コリアーの墓が実在したことに驚いていたが、父祐司は、実家の菩提寺がこの外国人墓地と不思議な縁で結びついていることに、より驚いているふうであった。山口家とつながった運命に必然のようなものを感じていたのかもしれない。

私たちは、持参した白百合を墓に備えて手を合わせた。

顔も知らない、どんな人生だったのかも知らない人の墓に参るのは、不思議な気持ちだった。

「何をしていた人なんだっけ?」

「横浜で手広く商売をしていたと聞いたよ。富士屋ホテルに肉を卸していたはずだと虎造さんは話していたな」

「どんな人だったのかな」

「さあ……、そもそも、どうして日本に来たんだろうね」

「ニューヨーク生まれなんでしょう。アメリカの東海岸から日本は遠いよね」

「そうか、ニューヨークなんだな」

祐司は感慨深くつぶやいた。

婿入り後に留学したコーネル大学は、ニューヨーク州のイサカにあった。マンハッタンからは、はるか遠い田舎町だったが、ニューヨーク市内のホテルで研修したこともある。ニューヨークの摩天楼には、祐司の青春の記憶があった。

二の五

祐司は、婿入りを決意した日のことを思い出していた。

大学卒業後、入社した商事会社で配属されたのは、主計部という経営の中枢だったが、希望していた外国との取引に直接従事する部署ではなかった。出世コースだと誰もに諭されたが、心にわだかまりが残った。商事会社を選んだのは、外国に行きたいからだった。配属を知って、その想いにあらためて気づかされた。

在学中から英語の勉強には、ことさらに力を入れていた。英語の懸賞論文に応募して次席になったこともある。その実績も、婿の候補として祐司が選ばれた理由のひとつだったと聞かされた。

だが、もし商事会社で、希望していた部署に配属されていたなら、たとえアメリカ留学の資金提供を示されたとしても応じていたかどうかはわからない。

昭和九年生まれの祐司は、終戦の年、十一歳だった。

当時、多くの子どもがそうであったように、日本が勝つと信じていた軍国少年だった。学童疎開に行く直前に撮った写真は、口を真一文字に結んで、勇ましい表情をしている。それが、終戦で一変する。多くの日本人も軍国主義から一転して、占領国のアメリカに傾向したが、多感な年頃だった祐司の世代は、それが顕著だった。しかし、それにしても、熱に浮かされたような外国への憧れは、横浜で貿易商を営んでいた家系の遺伝子だったのかもしれない。

開港当初から、神戸は欧州航路の船が、横浜は北米航路の船が主に出入りした港で、埠頭の先に続く太平洋の先にアメリカがあった。

外国人墓地を後にして、私はつぶやいた。

「横浜はいつもお墓参りだね」

「本当だな」

横浜生まれではあるが、幼い頃に東京に引っ越した祐司が、横浜とのつながりを意識するのは、増徳院に墓参りをする時だけだった。

會田家の四男だった父親の四郎は、貿易商の仕事にかかわっていなかったからだ。

四郎は、會田家の家系で異質な人間だった。ひとづきあいが苦手で、いつも苦虫を噛みつぶしたような表情で、不機嫌そうにしている。頑固者で、融通のきかない性格だった。

母親の寿子は、医者の娘として何不自由なく育ったが、関東大震災で両親を失い、十三歳で孤児になった。隅田川沿いにあった医院で被災者の治療をしていて、家族全員が逃げ遅れたのだ。病弱で、大磯に保養に出されていた末娘の寿子だけが生き残った。

父親の友人の家に引き取られたが、女学校を出てすぐ、その家の娘に會田家の長男と縁談があった時、ついでのように、四男のもとに嫁がされたのだった。

二の六

盧溝橋事件のおきた年、日中戦争に出征したのを皮切りに、太平洋戦争の終戦までに、四郎はあわせて三度、従軍している。それも上級軍人としてではない。會田家のほかの親戚は将校だったのに、四郎のような経歴であれば、如才なく立ち回れば、前線に行くことはなかったはずだと、何度となく寿子は言う。

寿子にとって、夫の四郎は、好きになれない伴侶だった。

一目会った時からそうだった。

しかし、昭和初期、孤児の少女に縁談を拒否することなど、出来るわけがなかった。しかも、慶應義塾大学を出て、銀行に勤める四郎は、釣書としては文句のつけようがなかった。

新婚旅行で熱海に行った時、周囲が気を利かせて用意してくれた旅館の予約を断って、自分で宿を探すと言い張り、結局は、泊まるところが見つからなくて、みすぼらしい旅館の布団部屋のようなところに泊まった泣き言を何度、祐司は聞かされたことだろう。

要領よく立ち回ることを嫌い、我が道を行く。それでも、体が丈夫で運の強い四郎は、無事帰還しては、また戦争に赴いた。

だが、戦争が終われば、恩給がつくことくらいしか、従軍したことの意味は見出せなくなった。働き盛りの年齢を棒に振った四郎は、戦後、銀行に戻ってからも、たいした役職につくこともなく定年を迎えた。そして、會田の商売とも関わりを持たなかった。

祐司は、四郎と寿子の次男になる。三歳年上の長男と、十歳年下の三男がいて、三人も男の子がいるからと、婿入りを承諾したのだが、祐司が結婚した五年後、長男を不慮の事故で失った。

それでも寿子は、生来明るく朗らかで笑顔を絶やさない。

若い頃は、映画女優を思わせる美貌でもあった。華やかで美しいものが好きで、いつも身ぎれいに化粧をしている。

「あなたのお祖父様はね、ドイツに留学したドクトル・メヂチーネだったのよ」

その台詞をことあるたびに寿子は言う。ドクトル・メヂチーネとは、ドイツ語で医学博士を言うらしかった。

心の中には、両親が生きていたならば、もっと違う人生があったはずだという想いがあったに違いない。

寿子の性格と容貌を最も受け継いだのが祐司であった。

長男を亡くしてからは、祐司を婿入りさせたことを悔やんだこともあったのだろうが、それでも恨み言を言わないのは、祐司が縁を持った富士屋ホテルの華やぎは、寿子の人生にも彩りを与えたからだった。婚約が整い、初めて家族揃って箱根に招かれた時、寿子は、とても幸せそうで、誇らしげな表情をしていた。

二の七

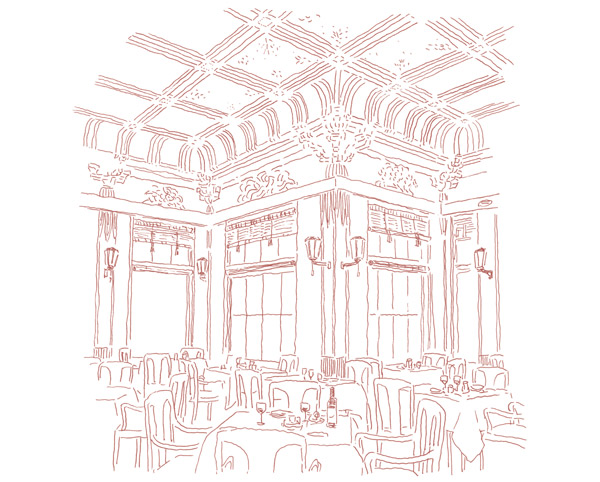

富士屋ホテルのメインダイニングルーム、ドラゴンホールに最初に足を踏み入れた時の感動を祐司は忘れない。

見上げるように高い格天井、大きな窓には、平安朝を思わせる御簾が下げられ、柱にはぼんぼり型の照明がある。オーキッドラウンジの装飾に似ているが、すべてが大きく、豪奢だった。

ひとつひとつは日本の意匠なのだが、ところどころに鮮やかな色彩があり、整然と椅子とテーブルが並べられた空間は、えもいわれぬ異国情緒と華やかさに満ちていた。東洋の神秘と西洋の端正が重なった、どこにも似ていない豪奢な異世界がそこにあった。

すっと背筋が伸びるような緊張感。だが、馥郁としたブイヨンの香りがほのかに漂い、温かく包み込まれるような感じもある。

忘れもしない、裕子と東京で何度かデートを重ねた後、結婚の意思を固めたことを媒酌人を通じて伝え、その直後に箱根を訪れた日のことだ。アメリカ留学の具体的なプランが告げられたのも、その時だったと記憶する。夕刻には暇を告げるつもりだったが、話が長引き、ダイニングルームが開く時間だからと、夕食に誘われた。

以前にも富士屋ホテルで食事をしたことはあったが、一品料理を出す一階のグリルルームだけで、ドラゴンホールに足を踏み入れたのは、それが最初だった。

春の終わりの宵だった。

窓の外は、まだ明るかったことをよく覚えている。

堅吉に言われるがまま、コースメニューを注文して、緊張しながら前菜の皿に手をつけようとした時だった。

ふいに日が傾いてきた。

すると、格天井に埋め込まれた電球がにわかに存在感を増し、星空のように煌めき始めた。

日が暮れると、ドラゴンホールは全く異なる表情になる。明るい時間帯にはよく見えた格天井に描かれた高山植物の絵が、にわかに闇に沈んで、天井が電球の煌めきに支配される。

テーブルに置かれたのは、こぶりのグラスに花が開いたようにエビが盛られたシュリンプカクテルで、祐司は、フォークにエビを刺したまま、口に運ぶのも忘れ、しばらく天井を見上げていた。

本当の意味で、運命に殉じる決意をしたのは、その瞬間だった気がする。やがておこる出来事を何一つ知らなかったのに、なぜそんな大仰な覚悟がわき上がったのか。それほどドラゴンホールが魔力に満ちていたからだと思う。

箱根に招かれた母寿子が頬を紅潮させて見上げたのもまた、その格天井だった。そして、寿子の表情が華やぐのを見て、祐司は、自分の決断は正しかったと確信したのだった。

二の八

秋の気配が立ち始める頃、祐司は、山口虎造をあらためて富士屋ホテルに招待した。

突然の訪問とはいえ、オーキッドラウンジでコーヒー一杯しか出さなかったことに罪悪感のようなものを感じていたからだ。外国人墓地にジョン・エドワード・コリアーの墓を訪ねてから、その思いは、より顕著になった。富士屋ホテルとの縁を取り戻すため、箱根に来てくれた思いに答えるには、ドラゴンホールに招待しなければ完結しない、と思ったのである。

招待は休日のランチで、私も同席した。

待ち合わせのロビーにあらわれた虎造は、予想していた革ジャンとサングラスではなく、グレーのスーツを着ていた。彫りの深い顔立ちは、確かに西洋人の血を感じさせ、赤い幾何学模様のネクタイが個性的ではあったが、写真で見たのとは別人に思えた。

「はじめまして」

「祐司さんのお嬢さんですな。これは、これは。お目にかかれて光栄です。山口虎造と申します」

「よろしくお願い致します」

予想していた風貌と違うのを怪訝に思う気持ちが表情に出たのだろうか、虎造は聞きもしないのに答えた。

「富士屋ホテルの西洋料理におよばれするなら、ワインの一杯も頂きたいですし、今日は電車に乗って参りました」

「父が撮ったバイクの写真を拝見していたものですから、印象が違って驚きました」

「ははは、今日は、精一杯めかし込んできましたよ」

「そんなことを申し上げては失礼だろう。恐縮です」

祐司はそう言いながら、虎造をドラゴンホールに誘った。案内したのは、堅吉の家族がいつも座っていたテーブルだった。

ドラゴンホールは、創業者仙之助の長女の婿、正造の時代に竣工した建物である。もともと正造が座っていたテーブルだと、祐司は堅吉に聞かされた。ヨーロッパでは、家族経営のいいホテルでは、オーナーファミリーがダイニングルームで食事をする習慣がある、わが家もそれに習ったと、私も母裕子から聞いた記憶がある。

山口家のテーブルは、入り口から向かって右手の角にあった。

窓からの眺めはあまりよくないが、ダイニングルーム全体を見渡すのに好都合の席だった。上席というのなら、このテーブルではない。同じ窓際でも、もっと眺めのいい席がある。

虎造をここに案内したのは、山口家の親戚として、彼を迎え入れたい気持ちがあったからだった。

二の九

虎造は、かつて祐司がそうしたように、そして、ドラゴンホールに初めて迎え入れられた客の誰もがそうするように、見上げるような格天井に視線を向けて、「ほう」とため息をついた。

「噂に違わぬ御殿のようなところですな」

「ここにお招きしないと、富士屋ホテルを見て頂いたことにならないと思いまして」

「ドラゴンホールというからには、どこぞに竜がおるのですか」

「竜がいるのは、実は屋根の上にある塔屋です。後でご案内しますが、テラスから外観を見ますと、塔屋に巻き付いたドラゴンが見て頂けるかと思います」

「すると、屋内に竜はいないんですね」

「はい、ドラゴンホールを建てた山口正造の悪戯心でしょう」

「正造さん、長女の孝子さんの婿さんですな」

「はい、破天荒な男でして、竜の代わりに自分の顔を柱に彫らせました」

そう言って、祐司は、柱の低いところにある正造の顔を模したと伝えられる鬼のような顔を指さした。

「高いところだと、お客様を睨んでしまいます。だから、こうして低い位置から、従業員がしっかり働いているか見張っているのだと聞きました」

「面白い方ですな」

「はい、残念ながら私も会ったことはございませんが」

「ここは、いつ建てられたのですか」

「昭和五年です。正造の全盛期の普請でございます」

「仙之助が亡くなって十……五年ですか。すっかり富士屋ホテルと神風楼が疎遠になっていた頃ですな。私はほんの若造でしたが、富士屋ホテルの噂は横浜にも聞こえておりましたよ」

「そうですか…」

祐司は、返答に窮して話題を変えた。

「ところで、お飲み物はどうされますか? いける口と伺いましたが、ワインになさいますか、それとも……。ワインですと、フランス産のボルドーのいいものが入っております。肉の煮込み料理にはよく合うかと思います」

「いやいや、催促したようで恐縮です。肉料理は好物ですよ。年はとっても西洋人の血が入っているせいですかね。ボルドーの赤ワインとは、よろしいですな」

虎造はにこやかに答えた。

二の十

祐司は饒舌に料理の説明をした。

「富士屋ホテルの名物と言いますと、正造がイギリスからレシピを持ち帰ったと伝えられるカレーライスと、醤油とみりんで味付けした虹鱒の富士屋風が有名ですが、丁寧にとったブイヨンが富士屋の料理の基本です。その味が一番感じられるコンソメスープは、何と申しますか、やはり味わって頂きたい一品です。もちろんポタージュでもよろしいですが。ボルドーに合わせる肉の煮込みは、お嫌いでなければ、タンシチューはいかがでしょう。私も好物でして」

「コンソメスープとタンシチューは、是非試してみたいですな」

「そうですか。でも、ほかにお気に召したものがあれば、遠慮なくおっしゃってください」

「コンソメスープは、ヒサさんが、いつだったか、ワインボトルに入れたものを持ってきてくれたことがありましたよ」

「えっ、そうでしたか」

「あれは美味しかった。忘れられない味です」

「ずいぶん昔から、ワインボトルにコンソメスープを入れて運んでいたんですね。誰が思いついたんでしょうか。私たちは今でも、家族で具合の悪い者がいると、そうやってスープを持ち帰ります。私なんぞは、白いお粥の方がいいと思うんですが、裕子は、お粥を嫌いましてね。いつもコンソメスープでした」

「ここに入った時から、その香りがしましたな。何とも懐かしい気がしましたよ」

「そうでしたか」

富士屋ホテルでは、スープのサービスも昔ながらだった。

シルバーのスープチューリンに入ったスープをウェイターが持ち回り、お客はそれをレードルで自分のスープ皿によそう。最初の一杯は、たっぷりと、二杯目は、半分より少し多いくらい、それがマナーだと教えられたのはいつだっただろうか。

私たちもコンソメを注文し、テーブル全体が優しいブイヨンの香りに包まれた。

「ジョン・エドワード・コリアーのお墓、父と行ってきました」

「お嬢さんも一緒に行かれたのですか。それは、それは」

「不思議な気持ちでした。外国人墓地に親戚、と言っていいのかな、自分につながる人のお墓があるなんて」

「どちらの山口家にとっても、コリアーは親戚のようなものです」

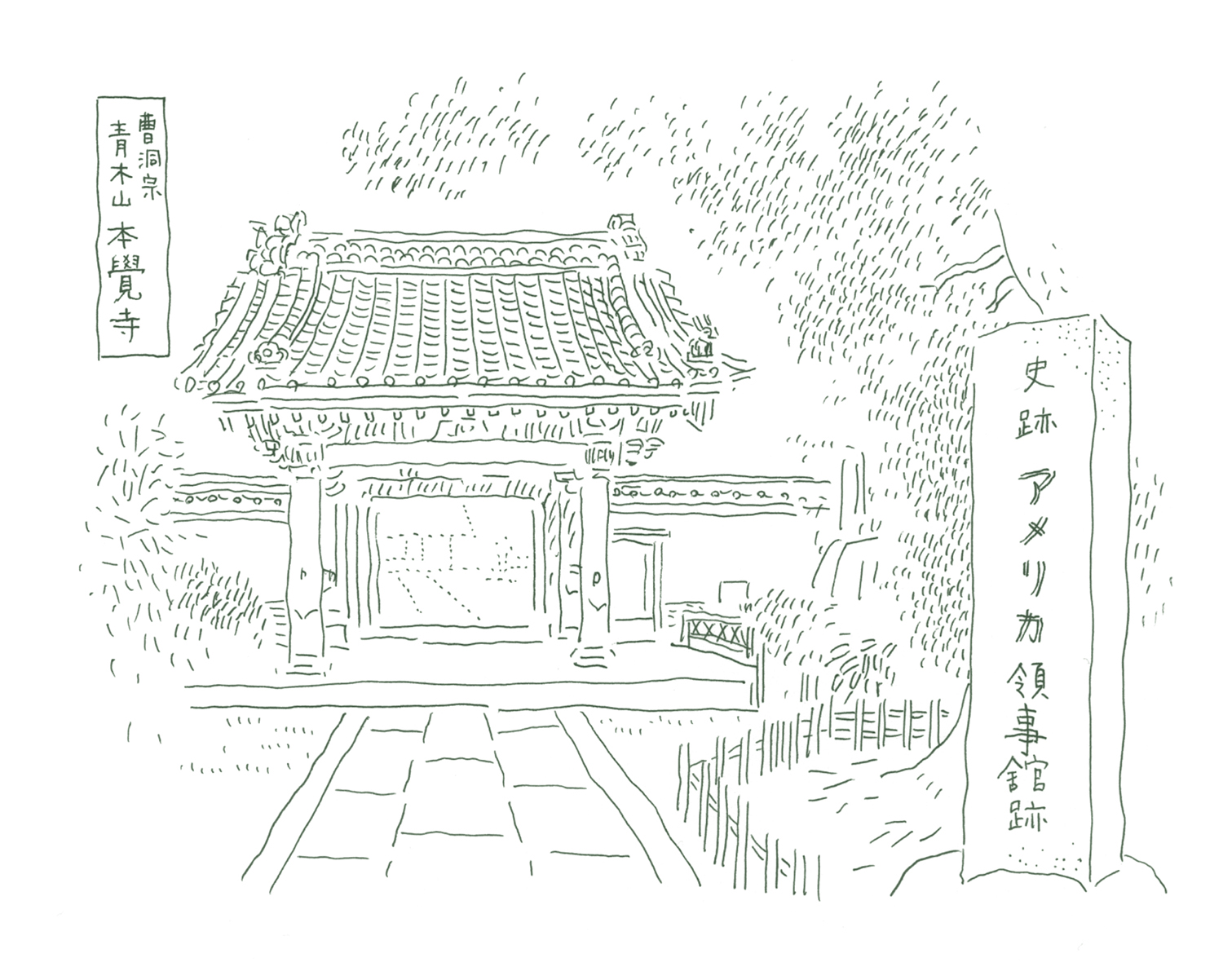

「青木山の本覚寺も行かれましたか?」

「えっ?それは何ですか?」

「はて、話していませんでしたかね」

二の十一

「神風楼の親戚の墓もあるとおっしゃっておりましたが」

「本覚寺だと、お伝えしていませんでしたか」

「いえ…。ですが、興味があれば、案内してくださると……」

「それは失敬しました。いやあ、本当に外国人墓地まで、参ってくださるとは思わなかったもので。今度こそ、ご案内しましょう」

「それも横浜にあるのですか?」

「青木山をご存じないですか?」

「青木……、第二京浜の青木橋の近くですか?」

「そう、その橋の近くにある高台です。この頃では、外国人墓地が観光地のようなことになっていますが、横浜の歴史から言うならば、本覚寺のほうがよほど大事な場所なんですがね。こちらは、とんと人気がないようですな」

「大事な場所と言いますと?」

「開港したばかりの頃、アメリカの総領事館があった寺ですよ。ペリー……じゃない、そう、ハリスです。タウンゼント・ハリス。初代のアメリカ駐日領事が、港を見下ろせる立地が気に入って決めたんだそうです」

「そんな由緒あるところに山口家の墓地があるんですか?」

「寺があるのは、東海道の宿場町、神奈川宿があったところです。港を開いた横浜は、当時は横浜村と言って、貧しい漁村でした。それに比べたら、由緒あるかもしれんですな。幕府は、宿場町ではなく、横浜村に領事館をおくよう土地を準備したんですが、ハリスはそれを断って、港を見下ろせるこの寺を選んだそうです。三年ほどで江戸に移った後は、また元の曹洞宗の寺になりましたが」

「外国人墓地も海が望める場所を選んだそうですね」

「そう、よくご存じだね、お嬢さん」

「お墓参りに行った時に聞きました。どうしてなんでしょう」

「そりゃあ、海の先にはアメリカがある。彼らの故郷があるからでしょう。望郷の念のようなものでしょうな」

「虎造さんのお祖父様は、ニューヨーク出身でしょう?」

「おや、これは驚いた。どうしてそんなことまで」

「墓石に刻んでありました。ニューヨーク生まれだって。なぜ遠い日本にいらしたんでしょうか?」

私は墓参りした時の疑問をぶつけた。

「さて、どうしてでしょうな。お嬢さんは、冒険商人という言葉をご存じですか?」

二の十二

「冒険商人?」

「さよう。長崎のグラバーなんぞが、よくそう呼ばれます。鎖国時代の日本は神秘の国でしたから。いや、欧米からしたら、東洋すべてが神秘だったんでしょう。そうした国々に赴き、商売をすることで、一攫千金を夢見た者たちのことです。まあ、コリアーもその類だったんでしょうな」

「わくわくするような呼び名ですね」

「アメリカは面白い国でね、幕末の頃、冒険商人を国を代表する領事のような職につけたんです。ハリスも海を渡り、東洋にやってきた冒険商人だったんですよ。イギリスは、そんなことはしないで、ちゃんと本国からエリートを送り込んできたから、グラバーは政治に関われなかったんですな。あの男は、政治に首をつっこみたい野望があったのにね。コリアーももう少し早く生まれていたら、歴史に名前を刻んでいたかもしれんね。そういえば、ハリスもコリアーと同じニューヨーク生まれだったそうですよ」

「虎造さんにも、その血が流れているんですね」

「ははは、そうだね。若い頃にはずいぶんやんちゃもしたけれど、今思えば、コリアーの血だったのかもしれんね」

悪戯っ子のような表情で、虎造は笑った。

祐司は、デザートにレモンパイをすすめた。

レモン風味のカスタードの上にメレンゲを載せた、爽やかな味のパイは、富士屋ホテルに昔からある菓子のひとつだった。アップルパイも有名だが、色合いも華やかなレモンパイの方が、手土産にしても喜ばれることが多かった。

食後のコーヒーを飲みながら、虎造は、またひとしきり天井を見上げて、感慨深げに言った。

「ここもまた、海を渡ってきた外国人にひととき、東洋の夢を見させようとしたんでしょうな」

「神風楼と同じに、ですね」

祐司は言葉をつないだ。

「いや、そちらから言われては恐縮ですな」

「仙之助も正造も若い頃に単身海を渡っています。彼らも冒険商人の心を持っていたんでしょう」

「そうかもしれんね。いや、今日は、大変な歓待で、恐縮でした。今度は、横浜でお目にかかりましょう。本覚寺の墓にご案内しないといけませんな。こんなご馳走はできませんが、山口家の墓だけは、なかなか立派なものですよ。今はもう神風楼はありませんがね、墓にだけは、その名前が刻まれております」

三の一

山口虎造が、横浜の本覚寺にある山口家の墓を案内してくれたのは、その年の秋の終わりのことだった。

私たちは、横浜駅の東口で待ち合わせをした。朝はずいぶんと冷え込んで、私は、買ったばかりの赤いコートを着ていた。

早く着き過ぎた私たちは駅前で虎造を待った。父祐司が私を見てつぶやいた。

「うさぎさんみたいだな」

「うさぎさん」とは、母裕子が亡くなった後、どちらからともなく私たちが呼ぶようになったニックネームだった。干支が兎年で、生前、それゆえにうさぎを好んだことから、そう呼ぶようになった。奔放で、いささか振り回された感のあった裕子は、亡くなって生身の人間でなくなったことで、私たち父子にとって、妻でもなく母でもなく、「うさぎさん」になったのだった。

「いつも赤い服を着ていたよね。私、本当は赤なんて好きじゃないのに、赤いコートをよく着せられた。なんで、また赤を買ってしまったのかな」

「血のせいじゃないか」

祐司が笑って言う。

「嫌だ、やめてよ」

笑い合って、ふと振り向くと、虎造が立っていた。

「お待たせしました」

「いえ、早く着きすぎまして。とんでもございません」

一瞬、どきりとしたのは、虎造が、亡くなった祖父堅吉が着ていたのとそっくりの古風なヘリンボーン柄のコートを着ていたからだった。前に箱根で会った時は、あまり意識しなかったのだが、思いのほか、上背がある。

「おはようございます。今日はよろしくお願い致します」

私たちは、かしこまって挨拶をした。

「ははは、期待するほどのものじゃありませんよ。つまるところは、ただの墓ですから。でも、お天気になってよかったです。朝は冷え込みましたが、気持ちのいい小春日和になりましたな」

そう言うと、虎造は、眩しそうな表情で青空を見上げて、サングラスをかけた。

すると、堅吉に似た雰囲気は消えて、マフィアの親分のような風貌になる。彫りの深い端正な顔立ちとシルバーグレーの髪が、どこか訳ありの男に見せるのだろう。

「さて、まいりましょう」

私たちは、颯爽と前を歩く虎造の後を追った。少し離れた後ろ姿になると、また堅吉の背中を思わせた。冬の外出というと、決まってヘリンボーン柄のコートを着ていた。いつもその後ろ姿を追いかけて、手をつないだ幼い日のことを思い出す。

三の二

横浜駅前の飲み屋街のような一角を抜けて、私たちは線路沿いの道を歩いた。日曜日の午前中は、歩く人もまばらだった。

やがて、あたりは住宅街になってゆく。

「このあたりは、昔、神奈川宿と呼ばれたあたりですな」

「では、本覚寺は、もうじきですね」

「はて、お嬢さんはいらしたことがあったかな」

「いいえ、前に箱根にいらした時に、本覚寺は、昔の神奈川宿のあたりにあると教えてくださったから」

「ほう、賢いお嬢さんだ」

「だって、興味がありますから」

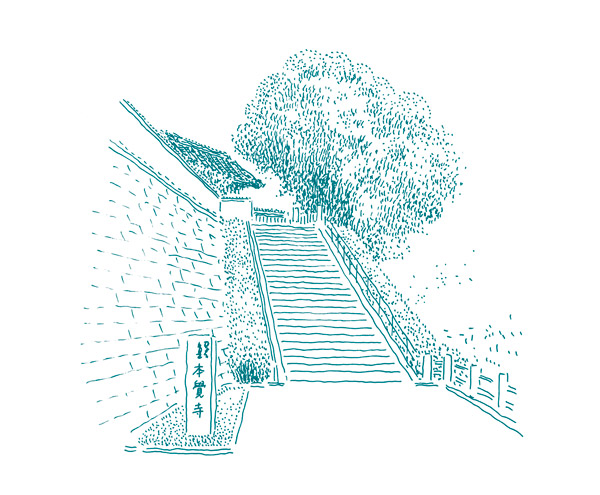

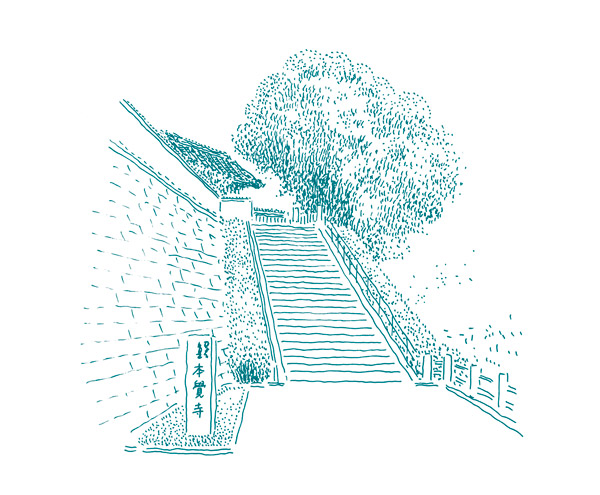

「ははは、そんなに興味を持たれると恐縮しますな。本覚寺は、そう、この石段を上がっていった先になります」

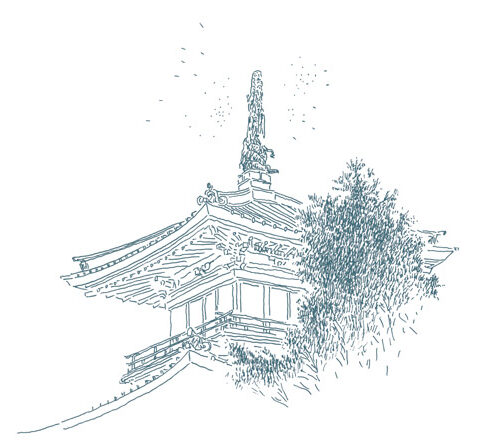

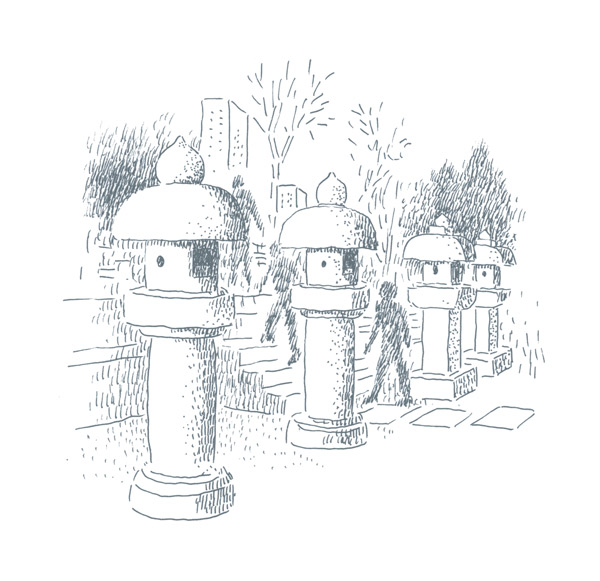

「青木山本覚寺」と記された石柱の先に続く石段の上には、こんもりした巨木がそびえていた。外国人墓地の入口にも大きな木があったことを思い出す。石段を上がりきって、山門の入り口に立つと、急に眺望が開けることに驚かされた。

「ここから港が見下ろせるから、アメリカは領事館をこの寺においたんですよね」

「その話もしましたな」

「そんなところに自分の祖先が葬られているなんて、お話を伺った時、本当に驚きました」

虎造は、山門を指さして説明する。

「白いペンキが塗られているでしょう」

「はい。それが何か?」

「日本で最初のペンキで塗られた建物なんだそうです」

祐司が的を射たような表情で話し始めた。

「そうか、アメリカ人は昔から白いペンキが好きだったんですね。富士屋ホテルでも米軍の接収時代、彼らは館内のあちこちを白いペンキで塗りましてね。まだ私は婿に来ておりませんから、義父から聞いた話ですが。いや、富士屋ホテルだけじゃありません。日本中の接収ホテルが白いペンキで塗られました。戦後の米軍の記憶は白いペンキだと、ホテル業界の先輩方は皆さん、おっしゃる。驚きました。その原点がここにあったとは」

「考えてみれば洋館は、みんな白く塗られていますね。なるほど、白いペンキはアメリカの象徴ですか。思わぬところで、富士屋ホテルとつながりましたな」

三の三

山門を入ると、正面に本覚寺の本堂がそびえていた。

墓地は、その背後の丘に延々と広がっている。かなり大きな格式のある寺のようだった。

「山口家のお墓はどちらですか」

「まだまだ上に行きますよ」

丘にらせん状の道が続いていた。本堂の手前にある水屋で祐司が水をバケツに汲み、私は墓に供える花を抱えて、さらに虎造の後ろをついてゆく。

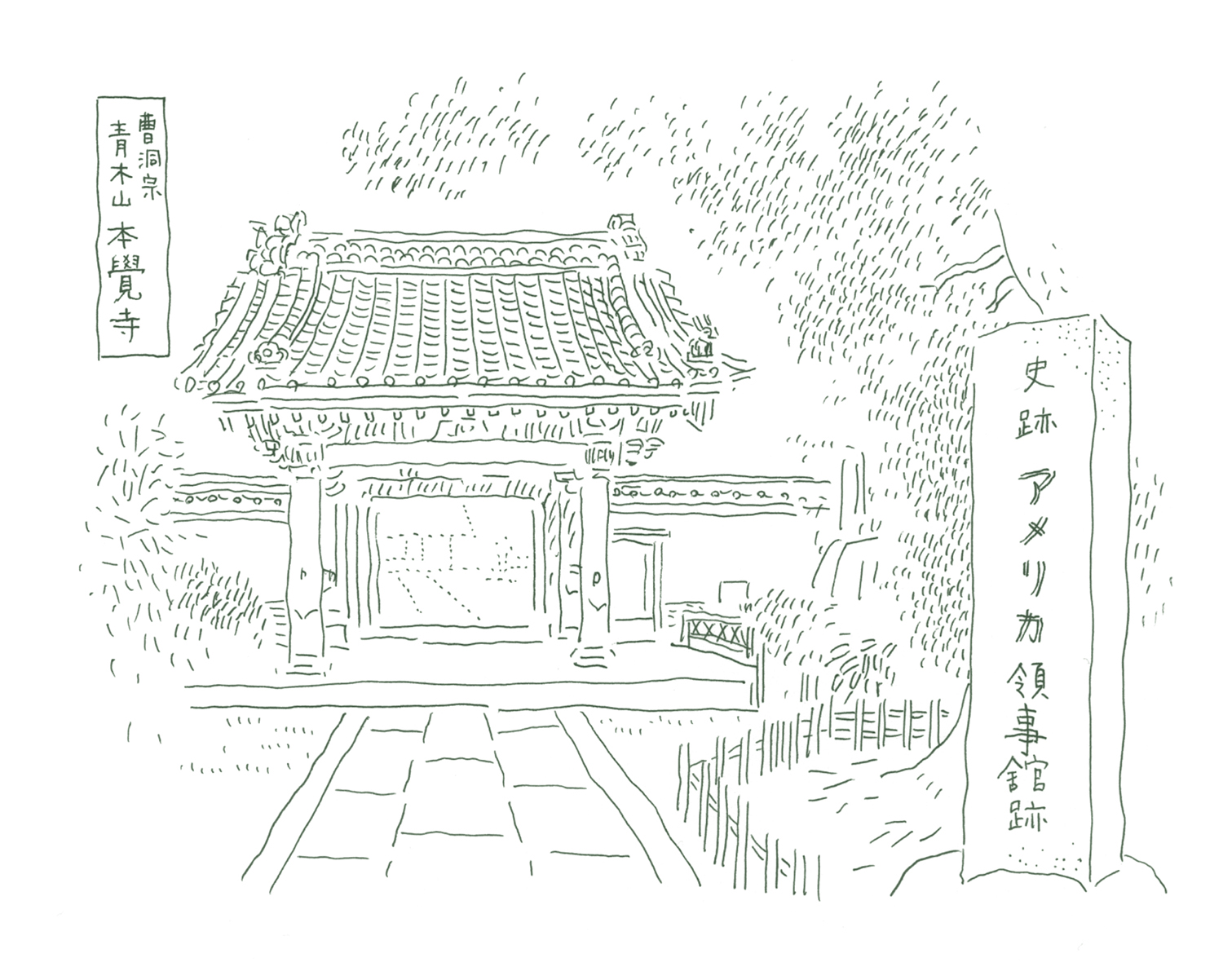

「ここですよ」

虎造が立ち止まったのは、丘の頂上近く、大きな石柱の門と垣根に囲われた墓地の入り口だった。

「立派なものですね。これが全部山口家の墓ですか」

「まあ、何人もおりますからな」

外観だけでも、創業者の山口仙之助が葬られている箱根の山口家本家の墓地よりはるかに大きそうだ。

「墓が立ったのも神風楼のおかげということですな」

そう言いながら、門の外、垣根に埋もれるようにしてある小さな石碑を虎造が指さした。神風楼と文字が刻まれている。

「あ、本当だ。神風楼……」

私は思わず大きな声をあげた。

「私が作り話をしていると思われましたかな」

「そんなことは……。でも、カミカゼの楼と書いて神風楼なんて、なんだか物語がかっていて、本当に実在する名前なのか、信じられない気がしていたんです」

「競争相手の岩亀楼より、曰くありげな名前かもしれんですな」

「ガンキロウ?」

「横浜を代表する遊郭でした」

「神風楼より大きかったんですか」

「最初はね。でも、それまで岩亀楼が独占していた外国人の客をとるようになってからは、負けていませんでしたよ」

「ネクタリン……」

「そう、ネクタリン・ナンバーナイン」

「ははは、何でも知っておられるね。その昔、横浜にやって来る外国人にとっては、何をさておき足を運びたい場所でしたからな、ネクタリン・ナンバーナインは。噂は海を越えて広まっておったそうですよ。よほどいい女郎がおったのかな。いやいや、お若いお嬢さんにする話ではないですな。さあ、中に入りましょう」

「す、すごい……」

三の四

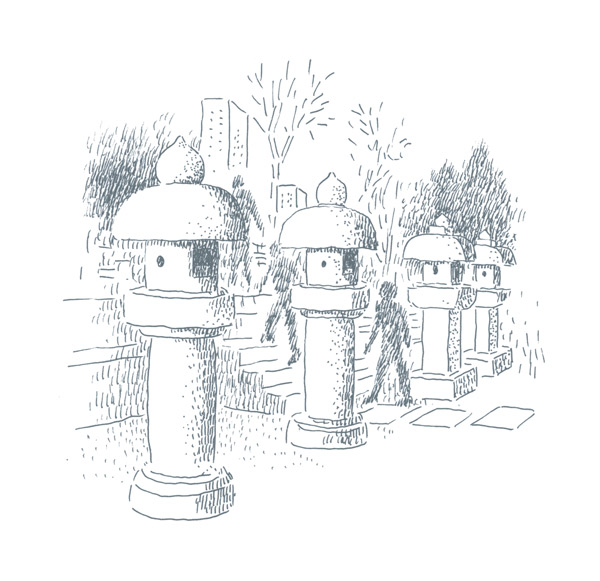

それは、何とも偉容な光景の墓地だった。

敷地の真ん中あたりに幾つもの石灯籠が、寺の参道のように整然と並んでいる。しかも、身の丈を越えるほどの大きさだ。まるで権力者の墓のようだった。横浜で神風楼といえば、ある時代、それだけの力を誇ったという証なのだろうか。石灯籠の後ろ、石段を数段上がった少し高いところに墓石が並んでいた。

「お花一対では、全然足りなかったですね」

「なあに、かまわんですよ。仙之助が立てた粂蔵の墓に供えてやってください」

虎造は、ひときわ大きな墓石の前に私たちを誘った。

墓石には「俗名 山口粂蔵」とある。

「粂蔵……」

「仙之助も山口家の養子でしたからな。養父になります。漢方医の五男に生まれて、頭の良さを見込まれたんでしょう」

「漢方医の息子だった話は、富士屋ホテルの八十年史にも出てきます。神風楼とはひと言も書いてありませんが、養父粂蔵の援助があったと、そんな話は読んだ気がします」

私たちは、虎造と出会ってから、祖父堅吉がまとめた古い社史のページをめくる機会が増えていた。堅吉は、少しでも暇ができると、日比谷の図書館まで出向いてコツコツ調べ物をしていた。生真面目な性格そのままに事実が羅列する本は、丹念に読むと、ふいに不可思議な物語が立ち上がることがあった。創業者に関する記述はその典型だった。

墓石の後ろには、山口仙之助ともう一人の名前が刻まれてある。

「山口綱吉とは、どなたですか」

「粂蔵の弟です。もともと粂蔵が始めた遊郭は、伊勢楼と言いましてな。神風楼と名乗ったのは、綱吉が2軒目の遊郭を開いた時でした。維新の数年前のことですな」

「伊勢楼ですか」

「神風楼はそこからとった名前ですよ」

「というと?」

「日本書紀に神 風の伊勢の国の常世の波の、という有名なくだりがあるじゃないですか。神風は伊勢の枕詞です」

「伊勢の神風ですか。伊勢の出身だったんですか」

「いいや、伊勢じゃないですよ。栃木の石橋です」

「栃木?」

「幕末の動乱に乗じて一旗揚げようとしたんでしょうな。遊郭の命名は、さしずめその意気込みだったんでしょう」

三の五

「明治二十六年八月十九日逝去」

墓に刻まれていた山口粂蔵の命日だった。

富士屋ホテルがロシアのニコライ皇太子の予約を拝命し、フェニックスハウスを竣工したのが明治二十四年だから、富士屋ホテルが名門ホテルとして知られ始めた頃になる。

「明治二十六年ですか」

祐司が感慨深く言う。

「何か事件がありましたかな」

「富士屋ホテルが外国人しか泊めない取り決めをした年です」

「外国人しか泊めない?」

「はい、日本人は泊めないということです。隣に奈良屋という旅館がありまして、以前から外国人客を泊めていたのですが、富士屋との競争が激しくなって、外国人は富士屋、日本人は奈良屋という取り決めをしたそうです」

「奈良屋さんの方が先に外国人を泊めていたんですか」

「はい」

「まるで岩亀楼と神風楼のようですな。粂蔵は、外国人の金を取ることは、国を豊かにすることだと説いて、岩亀楼が独占していたところに割り入ったそうですよ。でも、外国人客を独占されたら、奈良屋が黙っていないでしょう。どうしてそんな取り決めが出来たんですかね」

「富士屋が奈良屋に毎年、お金を支払うことにしたんです」

「金を払ってまで、外国人を独占したかった?」

「粂蔵さんと同じです。外貨獲得は国を豊かにすることだという自負があったんです」

「似たもの同士だったんですな。まあ、だから粂蔵は仙之助を見込んだのかな」

「神風楼とは、まだ縁を切ってはいなかったんですね」

私はたずねた。

「もちろんですよ。粂蔵の葬式は、仙之助と綱吉が執り仕切っていたでしょう。行き来がなくなるのは、仙之助の娘たちが成長してクリスチャンになって、それからのことではなかったかな」

「ここで一番古いお墓は粂蔵さんですか?」

「そうなりますな」

「ここに墓地を買ったのも仙之助だったんでしょうか」

「さあ、詳しくはわかりませんがね。一族のひとりとして関わってはいたでしょうな」

三の六

ジョン・エドワード・コリアーの墓を参った時の、物語の扉が開いたような感覚が、さらにリアルなものとなって、父と娘を包んでいた。写真でしか見たことのなかった仙之助が、生身の人間として、実像を結び立ち上がる。さらに、その後ろに顔さえさだかでない粂蔵の幻影があった。

私たちは、山口家の墓のひとつひとつに手をあわせた。

そして、再び鉄の門扉を閉めた時だった。

「ああ、そうだ。こちらも参ってやってください」

虎造が、門の外、神風楼の石碑の近くに立つ、それより二回りは大きな石碑を指し示した。

「これは……」

「遊女の慰霊碑です」

「神風楼の?」

よく見ると、女性の名前ばかりが何人も刻まれていた。

「これは、大正の震災の時に亡くなった者たちの慰霊碑です。横浜はだいぶ酷かったからね。みんな焼けてしまった。神風楼は、結局、震災の後、復興しなかったんですよ」

「そうでしたか」

「でもね、遊女が火に追われて亡くなったのは、震災の時だけじゃなかった。遊郭というのは、不思議と火事の多いところでね。焼け出されては、場所を移って。そんなことの繰り返しだったようですな。業の深い商売だからでしょうかね」

「……」

「でも、神風楼が有名だったのは、それだけではありませんぞ。菊の花です」

「お花の菊ですか」

「楼内で菊を育てておりましてね。真金町に移った後のことです。今の伊勢佐木町のあたりですな。秋になると、それを皆さんに開放していましてね。当時は、神風楼と言えば菊でした。日本人ばかりではない、外国人にもたいそう人気がありましてね。ネクタリン・ナンバーナインの評判はそれもあったんじゃないかな」

「そうですか」

遊郭を包み込む真っ赤な業火。咲き誇る黄金色の菊。

神風楼は、鮮やかな色を放ちながら、悲劇と繁栄が交錯したということか。でも、それは幻ではない。現実にあった物語であり、そして、それは自分自身につながる一族の歴史なのだ。すべては、目の前の石碑と墓標が証言者だった。

三の七

その時、私は、はじめて自分は何者なのか、ということを意識したのかもしれない。

ゾクゾクした感覚の正体は、神風楼の物語がにわかに立ち上がったことの衝撃であり、それが自分自身につながることの興奮だった。

そして、神風楼の幻影の先には富士屋ホテルがあった。

燃えさかる遊郭の炎の先に、豪奢な装飾に彩られた富士屋ホテルの建物が屹立していた。

それは、家族の借景として当たり前に存在していた富士屋ホテルを初めて俯瞰した瞬間でもあったと思う。

高校一年の初夏から晩秋にかけて、山口虎造の出現は、十五歳から十六歳になる多感な年頃だった私の根幹を揺さぶった。

興奮と衝撃は、程なくして、いつか自分でその物語を書きたい渇望につながっていった。作家になりたい夢が芽生えたというよりは、ただひたすら、自分自身の出自である物語に魅了され、心奪われていたというべきかもしれない。その物語をかたちあるものにするために、自分が書かなければならない。誰かに書いてもらうのではなく、自分が書きたいという強い衝動だった。

高校一、二年の頃の私が、いかに真剣にそう考えていたかは、赤面するような言動をしたことにも象徴された。

母裕子には、祖母千代子からつながる従姉妹が二人いた。

年齢の近い三人は、いずれも一人娘だったことから、姉妹のように親しかった。最も年少の裕子と、年長の智寿子の二人が才気煥発で、どこか似たところがあった。智寿子は、ホテルの娘として育った裕子の環境を、裕子は智寿子の才能を、多分に意識していた。

そして智寿子は、若くして作家になった。

芥川賞候補になった出世作は、占領時代の富士屋ホテルを舞台にした小説だった。

虎造に出会った頃、私たちは母裕子の追悼文集を出版した。それに、私が記した文章を読んだ智寿子から連絡があった。

彼女は、たった一言、ぽつんと感想を言った。

「あなたの文章は枯れていたわ。文章というものは、どんなに若い者が書いても枯れていなければいけないのよ」

褒め言葉ともつかないその一言が私の密やかな渇望に火をつけた。

そして、高校生の私は、著名な作家になっていた智寿子に対してあろうことか、こんなことを言ったのである。

「お願いがあります。富士屋ホテルのことは書かないでください。いつか私が必ず書きますから」

三の八

智寿子は、笑ってうなずいていた。

生意気な高校生の戯言として聞き流していたのか。あるいは、出世作の後、ことさらに作家の興味を引くテーマではなかったのか。彼女が、再び富士屋ホテルの小説を書くことはなかった。

富士屋ホテルは私が書く、という大仰な宣言を作家にしたことの恥ずかしさは、時がたつにつれて大きくなった。私は、智寿子のように早熟な才能に恵まれていたわけでもなく、ことさらに文学と向きあうこともなく、ひとつの作品も生み出すこともなく、ただ漫然と大学生になったからだ。

一九八〇年代初頭、在籍していた大学のキャンパスは、やがて訪れるバブル景気を先取りしたような、華やかさと豊かさを謳歌する価値観と浮ついた空気に満たされていた。

私はテニスの同好会に入り、エンジェルフライトというブランドのフレアパンツをはいて、ムートンの毛皮のコートをまとい、六本木のディスコに通い、後になって考えてみると、人生観の合わない男との恋に一喜一憂した。

ミラーボールのきらめくディスコのフロアで、ダンスナンバーの合間にスローなラブソングがかかると、チークタイムになる。そこで、意中の男に声をかけられ、体を寄せ合って音楽に身を委ねる時間が至福に思えたのは、時代の空気がかけた魔法だったのか。

それでも、私の意識から富士屋ホテルが消えることはなかった。

なぜなら、富士屋ホテルもまた、人々の憧れをかりたてるものとして、私の子供時代と変ることなく、時代の華やかさの中に存在していたからだ。休暇のたびに、多くの友人が箱根に遊びに来た。誰もが、富士屋ホテルでのお茶や食事を目当てにしていたことは言うまでもない。夏であれば、山の水を引いたプールで泳いだ。

父祐司は、役員になっていた。そうした富士屋ホテルとの関係性が、私という個人に偏った虚像を映す。そのたびに虎造と出会った頃に像を結んだ自己認識が、再び揺らぐのを感じた。

私は何者なのか。その問いに、富士屋ホテルが交錯する。

明治時代に建てられた古い客室棟、ハーミテージが壊されたのは、そうした思いに揺れていたさなかだった。

白い瀟洒な洋館で、庭の奥にひっそりと立っていた。大正時代、その場所に移築された後、「隠者の庵」を意味する「ハーミテージ」という名称がつけられた。私は、ハーミテージという単語の響きと、建物の雰囲気が大好きだった。

ところが、ある日、富士屋ホテルを訪れると、ハーミテージの立っていた場所は更地になり、小さなブランコが揺れていた。

それを見たときの、胸にぽっかり穴があいたような気持ちをどう説明したらいいのかわからない。私は、体の一部をもぎ取られたような喪失感を感じていた。

三の九

大学二年になった時、編集プロダクションのアルバイトを始めたのは、無理矢理にでも書く仕事を始めたいと思ったからだ。

大学を卒業したのは、男女雇用機会均等法が施行される前年で、私は第一志望だった新聞社の入社試験に失敗した。TV局系列の通信販売会社に就職したが、仕事になじめかった。

配属されたのはテレビショッピングの部署で、宝石貴金属担当のアシスタントになった。親会社のTV局が人気を独占していた時代のことで、お笑い番組の着ぐるみが片隅においてあるスタジオで、ダイヤモンドや金を売っていた。

入社した年の夏、大きな航空機事故があった。

そのニュースが報じられるスタジオで、金のネックレスを売ったことはよく覚えている。テレビショッピングのコーナーがある情報番組は、報道特番にとってかわられたが、墜落した機体の発見は午後で、午前中は何も動きがなかった。空いた時間に紹介した金のネックレスはとてつもなくよく売れた。番組の視聴率が高かったからだ。TV画面に事故機の凄惨な画像が映し出されても、受注センターの電話は鳴り止まなくて、人の心の不思議さを思った。

私が、ここは自分の居場所じゃないと感じた瞬間だった。

ジャーナリストとしての衝動に突き動かされたのかどうかはわからない。だが、目の前にある金のネックレスと、TV画面の事故現場とのコントラストが、私の心を再び揺さぶったのだった。

就職を失敗した時に思考停止していた何かが動き始めた。

私は一年半ほどで退社すると、学生時代のアルバイトの経験を頼りにフリーライターとして独立した。

やがてバブル景気がやってきて、海外旅行ブームが訪れた。

若く実績がなくとも、海外取材の仕事がごろごろ転がっている時代だった。気がつけば、ホテルの取材をするようになっていた。

私は、無署名の地味な原稿を山のように書いた。海外の高級ホテルに取材に行くこともあり、景気の良さは待遇の良さにあらわれたけれど、B2の鉛筆で原稿用紙のマスを埋めている間に、バブル景気は過ぎ去った。

淡々と仕事をする日々が続き、初めての単行本を出版する機会が巡ってきたのは、私が三一歳になった年のことだった。

一九九〇年代は、若い女性がこぞって海外に出かけた時代だった。最初の企画は、若い女性向けの海外旅行本だったと記憶する。

ところが、担当編集者の上司とたまたま一緒の取材旅行に行ったことから、思わぬ方向に話が展開した。

旅先で富士屋ホテルの話をしたことがきっかけだった。

南アフリカのダーバンという港町のホテルのバーでのことだ。

ネルソン・マンデラが釈放され、アパルトヘイトを定めた法律が撤廃されてまもなくの頃だった。彼が大統領に選出される一九九四年は、まだ少し先のこと。その歴史を振り返ると、あの夜がいつだったかを思い出すことができる。

三の十

山口虎造に出会った頃から、私は時々、場の雰囲気が盛り上がり、興が乗ると、講談師のように富士屋ホテルの歴史を話すことがあった。神風楼から始まる物語だった。無意識のうちに物語が口をついて出てくる感覚に、登場人物の誰かが憑依しているように感じることもあった。

なぜ旅先の南アフリカで、その話をしたのだろうか。

長い間、アパルトヘイトで世界から隔絶されていたその国には、九〇年代にあって、七〇年代が封印されているような空気感があった。ホテルのダイニングでは、子供の頃、富士屋ホテルにあったような古めかしい料理が提供されていた。私は、自分自身を見失っていたような八〇年代を飛び越えて、虎造に会った頃の私に戻っていたのかもしれない。

「きみが富士屋ホテルの山口さんだったとはね」

旅行業界に古くからいる人にとって、富士屋ホテルの山口家は有名だ、と言わんばかりに彼は語った。だが、それと、たまたま取材ツアーで同行した私が結びつかなかったらしい。

「女の子向けの海外旅行の本なんて、きみが書くテーマじゃない。そんなものは誰だって書ける。きみにしか書けないことがあるだろう。それを書くべきだよ」

「富士屋ホテル……ですか」

「そうだよ。うちの出版社から出してほしい」

富士屋ホテルを書くことを忘れていた訳ではなかった。

いつも心の片隅にあって、あの大胆な宣言を時々思い出した。まだ機は熟していない、と思い込んでいたけれど、本当はずっと書きたいと思っていた。面と向かって、書くべきテーマだと言われたことはうれしかった。書くことを許されたような気持ちがした。

本の出版が決まったのと時を同じくして、NHKで岩倉具視使節団を題材にしたドキュメンタリーが放映された。そのことも運命の符合を感じた出来事だった。

富士屋ホテルの創業者、山口仙之助は、一八七一(明治四)年、明治政府が欧米に派遣した岩倉使節団の一行として、横浜を船出してアメリカに旅立ったとされている。

番組では、使節団に同行した三人の留学生が取り上げられた。

女子学生の一人で、ピアノ教育の先駆者となった永井繁、鉱山学を学び三井鉱山を興した団琢磨、そして富士屋ホテル創業者の山口仙之助である。唯一の平民留学生というあつかいだった。

三の十一

仙之助が岩倉具視使節団の一員であったことは、祖父堅吉がまとめた『富士屋ホテル八十年史』に記されている。

渡米中の仙之助については、「身立つる事意の如くならず、勞働に従事し、皿洗ひとまでなって辛苦した」とだけある。

ニューヘイブンのアボット家で成長し、ヴァッサーカレッジに学んだ永井繁。ボストンで中学校を卒業した後、創立間もないマサチューセッツ工科大学に学んだ団琢磨。華々しい学歴に彩られた彼らと異なり、仙之助は、皿洗いをした記録しかない。しかも、どこにいたのか、渡米後の足跡もさだかではない。

そもそも『八十年史』は、謎の多い本だった。

特に冒頭の二ページほどに、その謎の多くは凝縮されていた。

まず、神風楼のことは一文字も出てこない。

「萬延元年、氏が十歳の時、横濱山口粂蔵氏の養子となり、その家に入った」とあるだけである。

山口粂蔵が神風楼の当主であることを知る人であれば、神風楼とのつながりは自然にわかるが、そうでない人にとっては、仙之助の養家について何もわからない。

さらに『八十年史』には、岩倉使節団の一行にいた浜尾子爵と知り合い、後年知遇を受けたとあった。

だが、子爵の浜尾新がアメリカに留学し、オークランドの兵学校に学んだのは一八七三年から七四年にかけてのこと。岩倉使節団を乗せた船が横浜を出航したのは、一八七一年である。どう考えても計算が合わなかった。

山口仙之助は、本当に岩倉使節団の一行だったのだろうか。

NHKの番組プロデューサーに連絡をとると、彼は言葉を濁した。

岩倉具視の従者として一行に加わった山口林之助という人物を、富士屋ホテルの創業者である仙之助であろうと推測したのが番組の根拠だったという。しかし、放映後まもなく、岩倉使節団の研究者から林之助と仙之助は同一人物ではないとの指摘があったと、気まずそうに彼は語った。

早速、その研究者に連絡を取ると、岩倉使節団は、留学生や無数の従者を含む混沌とした一団だったことがわかった。正式な名簿もない。何人いたかさえ諸説あるという。そうした謎の渦中に、仙之助の幻影があった。

『八十年史』の謎に、さらなる謎が重なって、仙之助をめぐるパンドラの箱が開いた瞬間だった。

三の十二

富士屋ホテルから、仙之助の渡米の証拠となる資料が見つかったとの知らせがあったのは、岩倉具視使節団の謎が極まった頃だった。

それは「規則」と書かれた書状だった。

明治四年以降、パスポートとともにすべての海外渡航者に渡されたものだという。海外に行ったなら、覚悟を決め、身を慎み、金銭の不始末をするな、という注意事項である。一八七一(明治四)年とは、岩倉使節団が旅立った年である。

規則の最後のページには、日付が記してあった。

明治四年十二月十一日。

岩倉具視使節団が横浜を出発したのは、十一月十二日である。

仙之助は、確かに渡米している。だが、出発が岩倉使節団の一ヶ月後とは、何を意味しているのだろうか。

謎は、どれほど調査を重ねてもわからないままだった。

初めての著書、『箱根富士屋ホテル物語』は、ノンフィクションであるにもかかわらず、ミステリーのような仕立てだと評された。仙之助の章は謎が多く、それを追いかけるかたちだったからだ。

調べていくうちに解けた謎もあったが、岩倉使節団と渡米の経緯のようにわからないままの謎も多かった。

本を出版した後も、さらなる謎が迷い込んだ。

私の本、それ自体がパンドラの箱のようだった。

新たな仙之助の謎は、思わぬところからもたらされた。彼が上陸したサンフランシスコと横浜を結ぶ中間地点、ハワイからだった。

編集者のもとにハワイの日本語新聞の記者と名乗る人物から連絡が入ったのだ。彼は、唐突にこう質問してきた。

「仙之助とは、仙太郎ではありませんか?」

岩倉の従者だったという林之助説が消えた後は、仙太郎か。

いったい仙之助とは何者なのか。

「明治元年の最初の日系移民を元年者というのですが、彼らがハワイに上陸した時、すでに日本人がいて、通訳をしてくれたという伝承が語り継がれています。その男は、名前を仙太郎といい、後に日本に帰国して、箱根にホテルを建てたと言われています」

私は、話の展開に言葉を失った。明治時代に箱根にホテルを建てた者なんて、山口仙之助以外、いないのではないか。

「仙太郎伝説と呼ばれています」

一八五一(嘉永四)年生まれの仙之助は、一八六八(明治元)年には十七歳になっている。海を渡り通訳をしてもおかしくない。

仙太郎は、仙之助だったのだろうか。

平素より『ジャパネスク 富士屋ホテル物語』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

本連載は山口由美さんの新しいホームページへ移行されましたので、お知らせいたします。

これまでの連載も全てお読みいただけます。

一の一

箱根の山肌に低い雲が立ちこめて霧になる。

緑色の屋根に赤い欄干をめぐらせた壮麗な寺社建築が、乳白色の霧の中から、山間に降り立った竜宮城のごとく立ち上がる。

日本であって、日本そのものではなく、それでいて、どこよりも日本を強く感じさせる。喩えるならば、外国人が夢の中で描いた日本。しかし、見当違いな東洋風にふれていないのは、創った者たちが、まぎれもない日本人だったからだ。

日本しか知らない日本人にも、日本を知らない外国人にも、その世界観は創り出せなかったに違いない。

それが、富士屋ホテルだった。

極東の日本に辿りつくには船しか方法のなかった時代、大海原の果てに姿をあらわす円すい形の美しい山に外国人は魅了され、心を鷲づかみにされた。

彼らが「フジヤマ」と呼んだ山が、富士山である。

世界に門戸を閉ざした時代が長く続き、ミステリアスなヴェールに包まれていた日本への憧れは、富士山に凝縮された。あるいは、葛飾北斎が浮世絵に描いた富士山の印象が、さらにそれを助長したのかもしれない。幕末から明治初めにかけて、日本を訪れた外国人が描いた富士山の絵は、しばしばデフォルメされて、あり得ないほど、山頂が尖っていたりしたが、つまりは、富士山への熱狂ゆえの誇張だった。

だから、創業者の山口仙之助は、明治初年、箱根に開業した外国人向けホテルに富士山の名前を冠し、屋号を富士屋としたのである。

箱根では、芦の湖畔からであれば富士山が望めるが、谷底の村である宮ノ下からは、富士山が見えなかったにもかかわらず、である。それは、卓越したセンスと先見の明による、仙之助の周到なたくらみだった。

仙之助は、私の曾祖父にあたる。もっとも祖父堅吉が五十を過ぎてからの一人娘が母の裕子(やすこ)であったから、嘉永年間生まれの仙之助は、年齢的な隔たりとしては高祖父と言っていい。セピア色の写真に見る端正な美男子の曾祖父は、実感のない遠い存在だった。

ただ、富士屋ホテルだけが、生まれた時からいつも身近に存在していた。

緑色の屋根と赤い欄干の寺社建築は「フラワーパレス」、鳳凰をかたどった破風が目を引く本館が「フェニックスハウス」、花頭窓のある白い洋館は「ハーミテイジ」、竜が巻きついた塔屋のついた建物は主食堂で「ドラゴンホール」、庭園の滝に添って建つ舞踏場が「カスケードルーム」。谷底の傾斜地に点在する建築群は、渾然一体となって、外国人が夢に描いた日本、ジャパネスクを体現し、内外の賓客が宿泊することで歴史の舞台になった。そして、それが私たち家族の原風景だった。

一の二

私が富士屋ホテルを「物語」として意識するきっかけになる出来事があったのは、母の裕子が亡くなった年のことだ。

あの出来事がなければ、私は、富士屋ホテルを体の一部のように思ったまま、富士屋ホテルとは関係のない人生を歩んでいたに違いない。

ずっと後になってから、裕子が亡くなった年は富士屋ホテルが創業百年の節目であったことに気づかされた。

長く気づかずにいたのは、ホテルが百周年を祝わなかったからである。歴史を振りかえると、八十周年と百十周年は盛大に祝っていて、少しちぐはぐなことになっている。

その八年前、経営が山口家の手を離れたことが理由だったのだろうと推測する。創業家との立ち位置が、まだ上手く整理できていなくて、百周年は見送られたのかもしれない。

祖父堅吉は、創業者仙之助の次女、貞子の婿だった。彼女は、三九歳の若さで亡くなり、後妻となった千代子が裕子の母、すなわち私の祖母になる。貞子にまとわりついた不吉な死の影は、不気味な符合となって次の世代まで続いた。裕子が亡くなったのも同じ三九歳だったのである。

裕子の婿として迎えられたのが父の祐司である。

祐司は、同族経営が終わってからもホテルに残り、努力して頭角をあらわし、総支配人になった。

八年の間におきた経緯を知らない者は、山口の名前を継ぐ祐司がいることで、同族会社であるまま、富士屋ホテルの歴史が継続していると勘違いした。新経営者と上手く渡り合いながら、総支配人兼社長であった堅吉にならい、彼を「社長」と呼ぶ古い顧客には、あえて勘違いを否定せず、一方、本当の社長には忠義をつくした。そうした如才なさが祐司にはあった。

あの日の山口虎造も、きっとそうだったに違いない。

だからこそ、彼は安心して、初対面の祐司に一族の出自を話したのだと思う。

富士屋ホテルが百年の節目を迎えた年の梅雨明け間際、乳白色の霧が谷底を包んだ朝のことだった。出社してまもなく、祐司は、ベルマンから伝言を受けた。夏が近いことを感じさせないほど、湿気を帯びた空気がひんやりとした梅雨寒の日であった。

「山口家のご親戚とおっしゃる方が玄関にお見えです」

「おかしいな。今日、どなたかいらっしゃるとは聞いていないな。お名前は伺ったのか」

「はい、山口虎造様とおっしゃいます」

「虎造?」

「はい」

一の三

祐司は、記憶力の良さでは誰にも負けない自信があった。

婿に入った当初、義父の堅吉からホテルマンの基本はお客様の顔と名前を覚えることだと諭された。もっとも、すでに七〇代になっていた堅吉は、名前が出てこなくて困ることもあると笑った。そんな時は、お客様の名前は呼ばず、親しい感じで会話を続けて様子をうかがうのだと、極意を伝授した。

とりわけ親戚の名前は、血のつながりがなかったからこそ、懸命に覚えた。素封家の常で、親戚づきあいは、互いの間柄を説明するのが難しいほど広かったが、家付き娘の裕子が首をかしげる相手まで間違えないよう、心して記憶に刻みつけた。

同族経営が終焉してまもなく堅吉が亡くなり、千代子が亡くなり、そして妻の裕子も亡くなり、以前にもまして山口家を継ぐ者としての意識が高まっている自分が親戚の名前を失念するはずはない、と懸命に記憶を辿るのだが、それでも祐司は、山口虎造という名前がどうにも思い出せなかった。

「虎造、虎造」

反芻するように名前をつぶやきながら、祐司は赤い絨毯の敷かれた階段を降りた。

富士屋ホテルの玄関は、明治二十四年に建てられた最古の建物であるフェニックスハウスの一階からさらに階段を降りた、地下一階に相当するところにあった。敷地全体が傾斜地である富士屋ホテルは、谷底の村を見下ろす高台に最初の建物を建てたのだった。

車寄せが手狭になって、土地をくりぬくようなかたちで地下に玄関を設けたのは、満州国皇帝溥儀をお迎えする年のことだったと聞いている。フェニックスハウスと地続きの土地は、広いテラスに整備された。向かい側に竜宮城のような寺社建築のフラワーパレスが建ってからは、それを背景に記念写真を撮る定位置となった。婿入り当初の祐司は、舞台装置のようなその場所で、歴代の首相や各国の要人が堅吉一家と笑顔で収まった写真を見るたびに目を見張ったものだ。

玄関まで降りてみたが、山口虎造らしき人物が見当たらない。

祐司は、伝言をしてきたベルマンを見つけて耳打ちした。

「あちらでいらっしゃいます」

示された先には、ハーレーダビットソンのバイクを横にして背の高い男が立っていた。黒い革ジャンを着てサングラスをかけた、ただならぬ風貌である。

祐司の気配に気づいて、こちらを向くと、男はゆっくりとサングラスを外して言った。

「朝早くからお騒がせして申し訳ありません。年寄りは目が覚めるのが早くてね。今日はいい天気だと、張り切って横浜を出てきたんですが、箱根は霧が深くてまいりました」

一の四

服装からして若者かと思ったが、サングラスを外した山口虎造は、彼自身が言うように老人と呼んでもさしつかえない年齢に見えた。何より目を見張ったのは、彫りの深い顔立ちがどう見ても西欧人の血をひいていると思われることだった。長く外国人相手に商売をしてきた山口家には、クリスマスカードのやりとりをする外国の知人友人はいくらもいるが、親戚に欧米人の血をひく者がいるとは聞いたことがない。しかも名前は虎造である。

「ようこそおいで下さいました」

「はじめまして」とは言いかねて、祐司は、堅吉の教えにならい、当たり障りのない挨拶をした。

「長く聞いてはおりましたが、ここが富岳館ですか。噂に違わずたいしたものですな」

富士屋ホテルの建物群を見上げて虎造は言った。

「フガクカン?」

「富士屋ホテルのことをワシら、神風楼の者はそう呼んでおったのです。神風楼別館の富岳館とね」

「ジンプウロウ、ですか?」

「さよう、カミカゼの楼と書きます。考えてみれば、不謹慎な名前ですな。神風楼のことはお聞きになっておりませんか」

「はあ」

「いや、失敬。ご挨拶する前からいらぬ話を致しました。山口虎造と申します。はじめまして」

やはり初対面だったかと祐司は安堵した。

「こちらこそ、失礼致しました。私は山口祐司でございます。堅吉の娘、裕子の婿になります。富士屋ホテルの総支配人をしております。こんなところで立ち話も何ですから、お茶でもいかがですか」

「それは、ありがたい。呼ばれるとしましょう」

祐司は虎造をフェニックスハウスの一階にある「オーキッドラウンジ」に案内した。温室で育てた蘭の鉢がいつも飾ってある、創業当初からあったと伝えられる一角だ。

大きくとった窓から庭の池が見える。外光の差し込む窓辺に沿って細長い廊下のように伸びた空間は、洋館の白い壁と天井に和風の装飾が施された太い梁が映えていた。窓にはカーテンではなく、平安朝の貴族の寝殿を思わせる御簾がかけられ、照明もそれにあわせてぼんぼりの形をしている。

昼下がりを過ぎると、大勢の客で賑わうラウンジだが、ダイニングルームがまだ朝食営業をしているこの時間帯は、人影もまばらだった。虎造は、館内を丁寧に見回していたが、富士屋ホテルらしい独特の造形には、なぜかあまり驚くそぶりを見せなかった。

「お飲みは何がよろしいですか」

「コーヒーのいい匂いがしますな」

「朝早くからお越しになって、大変だったでしょう。何か召し上がりますか」

「いやいや、コーヒーで充分です。横浜からは、そう遠いわけではありません。今は高速道路もありますしね」

虎造は、笑顔を浮かべて返事をした。

「横浜にお住まいですか」

「神風楼の時代から、ワシら一族は横浜ですよ」

一の五

祐司の実家は、父方が横浜の出身だった。

彼自身、あまり記憶はないが、生まれは横浜と聞いている。実家の菩提寺も横浜にある。だが、山口家が横浜の出身だったとは聞いたことがない。

創業者の仙之助も、堅吉と千代子も、そして妻の裕子もすべて墓地は箱根にある。仙之助が亡くなったときに、山口家の墓として山野を切り開き、その後、近隣の寺が管理するようになった。

虎造の言葉は、次から次へと謎をたたみかけてくる。

コーヒーを美味そうに一口飲むと、彼は言った。

「いや、それにしても感慨深いですな。富岳館でコーヒーを頂けるとはね。これは、なかなか深みがあって美味しい」

「お褒め頂き、恐縮です」

「ところで、本当に神風楼のことはご存じない?」

「は、はい」

「仙之助さんが縁を切られたんだから、しかたないですな」

「はあ、申し訳ありません」

祐司は、言われたことの意味もわからず、答えた。

「あなたが謝ることはない。あれはいつだったかな。富岳館が国賓のロシア皇太子をお迎えすることになって、神風楼の者たちも富岳館の名誉だと喜んでおったのです」

「ロシアのニコライ皇太子をお迎えするために、フェニックスハウスを建てたと聞いております。ところが、皇太子は大津事件で暴漢に襲われ、訪問はキャンセルになりました」

「そう、残念なことだった。でも、それでホテルの名声は広まったわけですな。だが、それからしばらくして、仙之助は神風楼と距離をおきたがるようになったそうです。国賓の泊まる名門ホテルの出自が遊郭であるのは、まずいと思ったんでしょうね」

「遊郭ですか?」

祐希は、思わず声を潜めて聞き返した。

「名門ホテルの出自が遊郭では恥ずかしいかね」

虎造は、鋭い視線を向けた。

「いえ、そんなことは。ただ、初めて聞いたものですから」

「仙之助の娘たちは、ホテルの常連客だったイギリス人の偉い先生の影響でクリスチャンになったそうですな。それ以降、遊郭のことをことさら疎んで、父親の仙之助に縁を切るよう迫ったと、ワシらは、そんなふうに聞いております」

「娘たちとは、孝子、貞子、美香の三姉妹ですか」

「君の義父上は、貞子の婿さんだったかな」

「はい」

「貞子さんは大人しい方じゃった。美香さんも、自分から波風立てる人じゃない。そんなことを父親に迫るのは、長女の孝子さんに違いないがね。いやいや、亡くなった方を悪く言うのはいかんね。いずれにしても、昔の話です」

一の六

虎造は遠くを見るような目で語り続けた。

「そのイギリス人の偉い先生が、どう言ったかは知りませんが、神風楼は、横浜が開港したばかりの頃から唯一、外国人が出入りを許された遊郭でね。その噂は海を越えて、広がっておったそうです。彼らは、ネクタリン・ナンバーナインと呼んでね、そりゃあ、夢の国のように憧れておったそうです」

「ネクタリン……」

祐司は、甘美な響きの館に想像を巡らせた。

「さよう。横浜に着くと、まずは何処に行くでもない、我先にと、クルマの車夫に命じて、昔のことですから人力車ですな、ネクタリン・ナンバーナインを目指したそうです」

「はあ……」

「外国人だけじゃない。伊藤博文公をご存じですか」

「初代首相の、あの伊藤博文ですか」

「伊藤さんも神風楼のご贔屓でした。あの頃、神風楼では、それは履き心地のいいスリッパがあったそうでね」

「スリッパですか」

「たかが、スリッパと馬鹿にしてはいけない。モースという大森で貝塚を発見した偉いアメリカ人の学者がおったでしょう」

「はい」

「モースは、帰国する時、日本の生活用品やら工芸品やら、珍しいもの、美しいものをどっさり国に持ち帰って、なんとかいう博物館に寄付したそうです。その中に神風楼のスリッパもあったと聞いております」

「モースのコレクションといえば、ボストン郊外のセーラムにあるピーボディー博物館ではないですか」

「ほう、お詳しいですな」

「アメリカ東海岸に留学していたことがありまして。その頃、セーラムの町を訪ねたことがあります」

「伊藤さんもいたくそのスリッパがお気に入りでね。ある時、それを懐に入れて、そのまま失敬しようとした。まあ、モースという外人さんも、同罪ですがね。はははは」

虎造は、大声でひとしきり笑った。

そして、祐司の前に顔をぬっと突き出して言った。

「伊藤さんは、タイミング悪く女将に見つかってしまったのです。伊藤さんともあろう方が、スリッパが欲しいなら、欲しいと言って下さればいいと、たしなめられたそうです」

「なかなかの女丈夫だったのですね」

「仙之助の最初の結婚相手ですよ」

「え? ヒサさんの前に、結婚していたのですか」

一の七

「ご存じなかったですか。仙之助が最初に結婚したのは、養女のトメですよ。仙之助が富岳館に専念するようになって、ヒサと懇ろになったのを知って、神風楼で忙しかったトメは身を引いたんでしょうな。トメは養女で、ヒサは実の娘でしたから」

「では、ヒサさんも神風楼の出身なのですか?仙之助と姉弟ということですか」

「仙之助も養子だから問題ないでしょう。ヒサは仙之助より長生きしたでしょうに、聞かれていない?」

ヒサは、フェリス女学院に学んで、英語もできたが、手芸や編み物の好きな物静かで温厚な女性だと聞いていた。

「さあ、私が婿に来た時は、ヒサさんは亡くなられておられましたから、詳しいことは知りません」

虎造は、まるで人ごとのように、自身の出自を語り始めた。

「トメには、娘がおりましてね」

「虎造さんの母上ということですか」

「そうなりますな」

「名前を梅子と言いました」

「ウメコ?」

「日本式の名前だが、父親はアメリカ人でね」

「えっ?仙之助との子ではなかったのですね。トメさんは外国人と再婚をされたのですか」

「いや、再婚はしておりません」

「というと?」

「梅子はトメの養女でしたから」

「養女?では、実の娘さんではなかった?」

「戸籍上はね。でも、本当はトメの子かもしれませんな」

祐司は、ますます混乱した。

山口家も死別や離別で再婚を繰り返す家だったが、それにしても虎造の出自は謎めいていた。

それを虎造は、自分の親の話なのに、週刊誌のスキャンダルを噂するように、他人事のように話す。だから、よけい困惑する。だが、虎造は、祐司が驚いた反応を示すのを、ことさら面白がっているようでもあった。

「父親は、わかっています。ジョン・エドワード・コリアーという、横浜で手広く商売をしていた男です。富岳館でも創業当時は、この男から肉を買っていたはずですよ。それだけじゃない、ここの出資者でもあったはずですぞ」

虎造は、祐司の表情を伺うように言うと、笑いを浮かべた。

「それがワシの祖父ですな」

「あ、それで」

「さよう。母の梅子がハーフ、ワシはクォーターになります」

「梅子さんが養女と言うことは、母親は?」

「神風楼の遊女にコリアーが手をつけたことになっています」

「はあ?」

一の八

「トメの子だったとしても、神風楼の女将が、客の外国人とできてしまってはまずいでしょう。本当に遊女の子だったのかもしれない。真相はわかりませんがね、そういう可能性もあるということです。男と女の関係だったかどうかはわかりません。でも、コリアーとトメは親しかったそうですよ」

虎造は、自分の祖母の男関係を面白そうに推測した。

そして、急に居住まいを正すと、腕時計に目を落とした。

「これは失敬。すっかり長居をしてしまいました。お仕事のお邪魔をして大変失礼致しました」

「いえ、大丈夫です」

祐司は、虎造の話が面白すぎて、もう少し引き留めたい衝動にかられたが、時計を見ると次の約束が迫っている。

「これが私の連絡先です」

虎造は、肩書きのない名刺を出した。怪訝に思われることを先読みして言う。

「若い頃はいろいろな仕事をしましたが、今は悠々自適です」

「今日は、突然のことで、何のお構いも出来ず、大変失礼致しました」

「いやいや、美味しいコーヒーでした」

「また、ゆっくりお目にかかりたく思います」

虎造は笑顔を浮かべて言った。

「今度は、横浜においてください」

そう言って立ち上がると、祐司に握手を求めた。

「今、ご家族は?」

「妻の裕子を亡くしたばかりで、娘と2人です」

「それは存じませんで、失礼致しました」

「いや、ご連絡先も存じ上げなかったのですから」

「そうですな。これを機会に途切れた親戚づきあいを再開したいものですな」

「もちろんです」

「今日、聞いた話が信じられないとお思いになるのなら、まずは一度、横浜の外人墓地をおたずね下さい。梅子の建立したジョン・エドワード・コリアーの墓があります。この頃は観光名所のようになって門が閉まっておりますが、なあに、門番に親戚だと言えばよろしい。コリアーは富岳館にとっても縁のある人です」

「はい、ぜひ伺わせて頂きます」

「神風楼の親戚の墓もご興味あれば、ご案内しますよ」

「ありがとうございます」

「遊女の無縁仏なんぞもありましてね。昔の遊郭というのは、不思議と火事が多かったんです。囚われの身の遊女が逃げるために火を放つ、なんて噂されたものです。でも、その火で遊女が逃げ遅れて焼かれてしまってね。それも参ってやってください」

「はい」

一の九

黒い革ジャンを着込み、サングラスをかけると、虎造は、再び年齢不詳の怪しい容貌になった。

祐司は、慌てて自室からカメラを持ち出すと、虎造の待つ玄関に走った。彼がやってきたことが現実であった証拠を残さなければ、と思ったのだった。そうしないと、すべてのことは、霧の朝の幻になってしまいそうな気がした。

バイクにまたがった虎造にファインダーを向ける。

祐司が、数回、シャッターを押したのを見届けると、虎造は無言のまま、大きくエンジン音を響かせて、山道を颯爽と走り去っていった。

いつしか、山全体を覆っていた低い雲は晴れ、薄日が差していた。虎造が姿をあらわした頃の肌寒さは消え、湿気を帯びた空気は、汗ばむような温度に上がっていた。

祐司は、ポケットからハンカチを出して、軽く額をぬぐった。

虎造が去って、ことさら体が火照るように感じるのは、自分が興奮しているからだと、祐司は思った。

そして、今しがたも小走りで降りてきたフェニックスハウスの階段を上りかけた時だった。

見慣れた館内が、いつもと違って見えることに気づいた。

階段の両脇を彩る真っ赤な欄干。巻き付いた竜の彫刻。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

最初に耳にした時からずっと気になっていた名前を思わず口にする。見たこともない甘美の館も、もしかしたら、こんな赤い欄干に彩られていたのではないか。そう考えると、館内に入った虎造が、これらの装飾をことさら珍しく感じた様子がなかったことにも合点がいった。

祐司は、初めて富士屋ホテルを訪れた時のことを思い出していた。早稲田大学の自動車部にいた祐司は、両親が富士屋の贔屓だという裕福な先輩に連れられて、箱根のドライブ旅行の帰りに立ち寄ったのだった。

富士屋ホテルの名前は知っていたけれど、大学生の祐司には、雲の上の遠い存在だった。祐司の父親は銀行員で、それなりの暮らし向きではあったが、当時、富士屋ホテルで休暇を過ごすことなど考えもつかなかった。

初めてフェニックスハウスに足を踏み入れた時、赤い欄干をとても不思議に思ったことを思い出した。

遊郭、とは発想できなかったけれど、国を動かす政治家や金持ちが好んで滞在する高級ホテルとは、何と艶っぽい空間なのかと、驚いたのだった。

次に富士屋ホテルの名前を耳にしたのは早稲田大学の学長経由で、見合いの話をもらった時だった。

義父の堅吉は、祐司と同じ早稲田大学商学部の卒業生だった。彼は、富士屋ホテルの先代から経営を引き継ぐまで、ホテルが持っていた自動車会社の責任者だった。そうしたことも、自動車部にいた祐司に声がかかった理由のひとつだったのかもしれない。

一の十

見合い相手の裕子は、同じ自動車部の四学年後輩だった。

祐司が卒業した年の新入生になる。現役時代、主務という、主将に次ぐ役職を勤めていた祐司は、卒業後も頻繁に部室に出入りしていた。だから、浮き世離れしたお嬢さんの新入生がいて、「ごきげんよう」とあだ名されていたことは知っていた。

いつだったか、差し入れの鯛焼きを持って部室を訪ねたところ、裕子が一人でそこにいて、本当に「ごきげんよう」と声をかけられて仰天したことをよく覚えている。ああ、あれが富士屋ホテルの一人娘だったのかと、その時、祐司は合点したのだった。

裕子は、不思議な女性だった。

品のいい目鼻立ちではあったけれど、顔の造作は地味で、決して人目を引くような美人ではない。それなのに、態度や立ち居振る舞いは、まるで絶世の美女か、さもなくば女王のようなのだった。周囲の人たちは、自分を支えるために存在すると、自分が世界の中心であると、微塵の疑いもなく信じている。傲慢というのでもない、底なしの無邪気とでも言うべきか。

少し困ったような上目遣いの瞳で見つめられると、金縛りにでもあったように、裕子の要望を聞き入れてしまう、そんな得体の知れないパワーを持っていた。

そして、無防備なほど、感情を表に出す女性でもあった。

初めて会った時、祐司は、すぐに裕子が自分に異性としての好意を抱いていることを悟った。後になって、見合い話が持ち上がる以前から、時々部室を訪れる祐司に恋心を抱いていたことを打ち明けられた。

祐司には、親しい幼なじみの女性がいて、異性としての好意も抱いていた。相手もそうであると意識もしていた。だが、はっきり意思表示をする機会が無いまま、時が過ぎていた。

もし、この見合い話が持ち上がらなかったら、しかるべき時期に想いを伝え、平凡な結婚をしたことだろう。しかし、運命は、そうならなかった。

裕子との結婚を決意したのは、彼女の瞳が放つ得体の知れないパワーにからめとられた部分もあったけれど、最大の理由は、祐司の野心であった。富士屋ホテルのオーナー社長から娘婿にと請われたのである。当時、勤めていた商事会社にいるより、人生に大きな可能性が開けるような気がした。しかも、堅吉は、結婚の条件として、アメリカ留学の資金援助を申し出てきた。

そして、富士屋ホテルに運命を殉ずる決意をした。

裕子との結婚は、すなわちホテルとの結婚でもあった。

赤い欄干の不思議な館は、そう決意した時から、ゲストとして想像を膨らませて見上げる存在から、自らが守り継承すべきものになった。そして、情景は日常となり、感傷的な想像が入り込む余地はなくなった。

だが、虎造の訪問と、彼がカミングアウトした神風楼という遊郭との関係は、祐司に忘れていた好奇心を膨らませ、初めてこの場所を訪れた時の印象を蘇らせたのだった。

「ネクタリン・ナンバーナイン……」

祐司は、忘れようにも忘れられなくなったその名前を、もう一度、静かにつぶやいて、フェニックスハウスの階段を一歩ずつ踏みしめながら上がっていった。

一の十一

父祐司が、突然現れた親戚、虎造の話を私にしてくれたのは、それからしばらく経った夏休みだった。

私は高校一年生だった。

箱根から上京して、東京の原宿にあった女子大生向けの学生寮で暮らし始めていた。新しい生活が始まった夏だった。

箱根で通っていたミッションスクールは高校まであったが、東京の高校を受験することを決めたのは、自分をとりまく環境から逃げ出したい衝動があったからかもしれない。

戦争中、東京の九段にある本校の疎開学園として発足した箱根のミッションスクールは、母の裕子も卒業生だった。そればかりではない。仙之助の娘たち、孝子、貞子、美香も戦前、九段の本校を卒業していた。当たり前のように入学させられた学校を忌み嫌っていたのは、校則の厳しさもあったけれど、自分をとりまく世界から逃避したい願望ゆえだったのだろう。

逃げようとした対象が家だったのか、富士屋ホテルだったのか、箱根という土地だったのかはわからない。なぜならそれらは、渾然一体としたものだったからだ。

私たち家族は、家族としてまとまる以前に、ひとりひとりが強いシンパシーと共に富士屋ホテルにつながり、結果、全体として家族の呈を成していた。

真ん中に存在する富士屋は、家業というより、もはや得体の知れない生命体のようだった。だから、富士屋ホテルの経営が山口家を離れた後、そうした家族のつながりまでもが、ボロボロと空中分解していくような感覚を幼心に感じたのだった。どうして、たかがホテルにそれほどまでに翻弄されるのか。疑問に思う余地もないほど、私たち家族の中心に富士屋ホテルがあった。

母裕子は、富士屋ホテルが山口家の経営を離れ、祖父堅吉が亡くなった頃から心身の均衡を失い始めた。

きっかけは慢性膵炎を患ったことだった。

アルコールと脂肪分の多い食事が引き金となる発作は、耐えがたいほどの激痛を伴う。やがて彼女は、痛みをとるために処方された鎮痛薬の依存症に陥っていった。それでも彼女は、節制をせず、酒と美食におぼれては発作をおこした。そのことが、子供心にも母親に対する同情を剥いでいった。

拮抗性鎮痛剤のソセゴンという薬品名は、今も胸のざわつくような感覚と共に私の記憶に鋭く刻まれている。

「ソセゴン、ソセゴン」

母親の面影を辿ろうとすると、狂ったように薬を求めたこの声に行き着いてしまう。ワインボトルに詰めて持参した富士屋ホテルのコンソメスープが、もっぱら食事制限された時の食事で、ブイヨンの馥郁とした香りと注射液の匂いが混じった、こもったような空気が病室に充満していた。壊れた彼女の心身と富士屋ホテルが一体となった匂いを、私は今もありありと覚えている。

受験を決めた中学三年からの一年間は、とりわけ入退院を繰り返し、自殺未遂まで図った。

私が逃げ出したかったのは、そうした混沌、そのものでもあったのかもしれない。

一の十二

母裕子が亡くなったのは、一九七八年、富士屋ホテルが創業百年目を迎える年の二月だった。

その符合に気づくのも、さらには三九歳という年齢が、堅吉の前妻、貞子の享年と同じであったことに気づくのも、ずっと後になってからだが、それにしても、呪いたくなるような日だった。

なぜなら、私の高校受験の前日だったからである。

長年の薬物依存で、内蔵は相当にダメージを受けていたのだろうが、余命宣告があった訳でもない。死の数日前、駅で倒れて意識を失うまで、母親の死を意識したことはなかった。診断書に記された死因は、多臓器不全だったと記憶する。

健康だった人が事故死するほどの衝撃ではなかったにしろ、想定外の出来事と言ってよかった。現実というのは、しばしば低俗小説のような、悪い夢を見ているような、あり得ない事実を伴う。母裕子の死は、何度思い返しても、そうした類いの出来事だった。

嵐のような混沌の日々は、私の受験の日を前後して、唐突に終わりを告げた。

高校生になったばかりの私は、老人のように人生に疲れていた。

久しぶりにおとずれた平穏な時間と、新しい環境の中で、自分をどこにどう着地させたらいいかわからず、ぼんやりと立ちすくんでいた。それが私にとっての一九七八年の夏だった。

父祐司が、どういう経緯で話を切り出したのかは忘れてしまったが、ハーレーダビットソンにまたがってポーズをとる、彫りの深い顔立ちの老人の写真を見たときの衝撃は忘れられない。

そして、私の心を鷲づかみにしたのが神風楼だった。

「ジンプウロウ」

私は反芻するように、その名前を心に刻んだ。

「ネクタリン・ナンバーナイン」

妖しい英語名は、もっと心を震わせる魔力を持っていた。

そこが遊郭であり、創業者が忌み嫌い、封印しようとした事実であったことに、なおさら興奮した。

それまで、ぼんやりとしたもやのように、ねっとりとした湿度をもって、私と家族の人生を包み込んでいた富士屋ホテルから、もうひとつの富士屋ホテルが、艶っぽい極彩色をまとって、にわかに立ち上がったような気がした。

神風楼の歴史は封印されていたはずなのに、その気配は、仙之助が建てたフェニックスハウスの中に確かに宿っている。

そのことに気づいて、私は、さらに心が震えた。

そして、心の中にひとつの想いがわき上がった。

富士屋ホテルの「物語」の語り部になることが、私の人生の意味なのではないか。そして、私は父祐司に言ったのだ。

「外人墓地に行こう。ジョン・エドワード・コリアーのお墓をお参りに行こう。神風楼のことが知りたい」

二の一

富士屋ホテルの創業は、一八七八(明治十一)年七月十五日と伝えられている。

当時、外国人は横浜や神戸などの港町に設けられた居留地に住むことが義務づけられ、旅行をするときには、そのたびに許可を取る必要があった。規則が少し緩和され、病気療養や保養の理由であれば、その都度、許可を取らなくとも近隣の温泉地に行けるようになってまもなくの時期にあたる。人気の保養地であった箱根に、目をつけたのは先見の明と言えた。

突然、親戚と名乗り、山口虎造があらわれたのは、思えば百年目の開業記念日の直前だったことになる。虎造が、それを知ってやって来たのかどうかはわからない。だが、節目の日は、とりたてて祝賀もないまま、静かに過ぎ去ったから、その年の私たちの記憶は、虎造のことばかりがある。

山口虎造の出現が、私の人生を少なからず動かし始めたのだから、とりわけ、そう思うのかもしれない。

父祐司と二人で横浜の外国人墓地に、虎造の祖父だというジョン・エドワード・コリアーの墓をたずねて行ったのは、その年の夏の終わりだった。

箱根の夏の賑わいは、八月十六日の強羅大文字焼きを境にひと段落する。この日を境に、朝晩の風に秋の気配が立ち始める。鬱蒼とした木々が、もうこれ以上、深い色はないというほどの濃い緑になり、夏の盛りが、静かに秋へと移ろってゆく。

当時は、まだ大勢いた戦前からの常連客が夏の長期滞在を終えてチェックアウトするのも、だいたいその頃だった。彼らが去ると、総支配人の祐司もようやく遅い夏休みがとれる。

GHQの占領が終わり、戦後の混乱がおさまると、常連だった日本人客の多くが何ごともなかったように富士屋ホテルに戻ってきて、戦前と同じように夏と年末年始に長期滞在をするようになった。毎年、同じ家族が、同じ部屋に泊まり、チェックアウトの時に、同じ部屋を予約していく。家族の代替わりに伴って、櫛の歯が欠けるように常連客は減り始めていたけれど、毎年の顔ぶれは、まだ昔と大差なく、彼らは、堅吉の婿である祐司の顔を見て安堵するのだった。

八月下旬、箱根では爽やかな風が吹いていたのに、横浜は、まだうだるような残暑だった。

港の見える丘公園から、山手通りを抜けると、外国人墓地がある。

往来の多い山手通り沿いには垣根がめぐらされていて、入り口には石造りの重厚な門があった。

夏休み終盤の平日、山手一帯は、まだ多くの観光客で賑わっていた。とりたてて立ち入り禁止ではないものの、たいていの人たちは、垣根の外から中の様子をうかがったり、写真を撮ったりして、通り過ぎてゆく。

二の二

外国人墓地は、大きな門が結界のような役割を果たしている。

門の周囲で様子を伺う人たちの視線を背中に感じながら、私たちは門の中に入った。

目の前に楠の大木がそびえていて、思わず見上げた。木陰の涼風が心地よく、降るような蝉時雨に包まれる。そして、にわかに外界の雑踏が遠ざかるのだった。

物語の扉が静かに開くような、不思議な感覚をおぼえていた。

私たちは、管理人棟らしき建物を見つけて中に入った。

祐司がかしこまった様子で言う。

「あの、お墓参りにきたのですが」

私は、物見遊山の観光客ではないことを示すように、手にした白百合の花束をことさら目立つように持って後に続いた。

「はあ?」

家族の墓参りであれば、管理人のところになど寄らずに自分たちの墓に行くだろうに、と怪しんだのだろう。

「遠縁の親戚になりまして、私たちは長く疎遠にしていたものですから、墓地の場所が不案内でして」

「どなたの墓ですか」

「ジョン・エドワード・コリアーと申します」

私は、祐司の後ろで花束を持ったまま、心臓の鼓動が速まるのを感じていた。虎造は、外国人墓地に墓があると言ったけれど、にわかに信じられない感じがしていたのだ。

見当外れだったらどうしようと、不安になる。

管理人が私たちに向き直って、少しの間があった。

「ええと…、どなたですって?」

「ジョン・エドワード・コリアーです。建立したのは山口……」

祐司が言いかけたところで、管理人は立ち上がった。

「ああ、すぐ近くですから、ご案内しましょう」

見上げるような楠の下に続く緩い下り坂道を数歩進んだところで、管理人は止まった。

拍子抜けするほど、すぐ近くに墓はあった。

Born in New York 1839

Died in Yokohama 24th June 1891

二の三

アーチ型の墓標は、周囲と比較してもひときわ大きかった。

墓碑銘を縁取るように、百合の花の彫刻が施されている。

手にした花束に視線を落とし、私は不思議な符合を感じていた。白い百合は墓地によく供えられる花だけれど、それにしても、何か見えないものに誘われている気がした。

ジョン・エドワード・コリアーは、ニューヨークに生まれ、横浜に没した。計算すると、五二歳で亡くなったことになる。

一八九一(明治二四)年といえば、富士屋ホテルの本館「フェニックスハウス」が竣工した年になる。

墓石の裏にまわると、山口梅子の建立と日本語で刻まれていた。

虎造の母の名前だった。

「門の近くにある墓は、古いものなのでしょうか」

祐司が管理人に問いかける。

「山手の外国人墓地がいっぱいになって、根岸にも外国人墓地が出来たのが一九〇二年と聞いていますから、この方が亡くなられた頃には、もうたくさん墓地はあったでしょう。たまたま、いい場所を買い取られたのではないですか」

「外国人墓地は、ここだけじゃないんですね」

「中国人だけの墓地もありますし、戦後に出来た墓地もあります。幕末のペリー来航の時、転落死した水兵を埋葬するために、海の見える墓地を要求したのが外国人墓地ができたきっかけだそうですが、最初の墓があったのも違うところでした」

「そうですか」

「最初の墓は、日本人の墓もあるお寺だったそうです」

「どちらのお寺ですか」

ほんの相づちのつもりの質問に意外な答えが返ってきた。

「山手の増徳院という寺です」

「えっ?今、なんて」

「増徳院です」

増徳院は、祐司の実家、會田家の菩提寺だった。

横浜で貿易商を営んでいた會田家の四男が祐司の父親にあたる。商売は長男が継いだが、その縁で祐司は生まれも横浜なのだった。

「増徳院が最初の外国人墓地だったのですか」

「そうですよ。今の場所に外国人墓地が移ったのは、関東大震災で焼けた後で、それまでは、元町の、新しく出来た百貨店のようなところがあるでしょう。元町プラザと言ったかな。あのあたりに墓地があったそうです」

二の四

楠の大木の蝉時雨が一段と騒がしく、父と娘を包み込んでいた。

しばらくの沈黙の後、管理人がたずねた。

「増徳院に何かご縁があるのですか」

「いや、私の実家の菩提寺なのですが、初めて聞いた話だったもので」

「そうでしたか」

「今は横浜に住んでおりませんので、詳しくは存じませんでした」

「でも、横浜には、いろいろとご縁がおありのようですね、どうぞごゆっくりお参りください」

管理人は、そう言うと立ち去った。

「驚いたね」

どちらからともなく、二人はつぶやいた。

そして、私は言った。

「お墓、本当にあったね」

「そうだな」

私は、ジョン・エドワード・コリアーの墓が実在したことに驚いていたが、父祐司は、実家の菩提寺がこの外国人墓地と不思議な縁で結びついていることに、より驚いているふうであった。山口家とつながった運命に必然のようなものを感じていたのかもしれない。

私たちは、持参した白百合を墓に備えて手を合わせた。

顔も知らない、どんな人生だったのかも知らない人の墓に参るのは、不思議な気持ちだった。

「何をしていた人なんだっけ?」

「横浜で手広く商売をしていたと聞いたよ。富士屋ホテルに肉を卸していたはずだと虎造さんは話していたな」

「どんな人だったのかな」

「さあ……、そもそも、どうして日本に来たんだろうね」

「ニューヨーク生まれなんでしょう。アメリカの東海岸から日本は遠いよね」

「そうか、ニューヨークなんだな」

祐司は感慨深くつぶやいた。

婿入り後に留学したコーネル大学は、ニューヨーク州のイサカにあった。マンハッタンからは、はるか遠い田舎町だったが、ニューヨーク市内のホテルで研修したこともある。ニューヨークの摩天楼には、祐司の青春の記憶があった。

二の五

祐司は、婿入りを決意した日のことを思い出していた。

大学卒業後、入社した商事会社で配属されたのは、主計部という経営の中枢だったが、希望していた外国との取引に直接従事する部署ではなかった。出世コースだと誰もに諭されたが、心にわだかまりが残った。商事会社を選んだのは、外国に行きたいからだった。配属を知って、その想いにあらためて気づかされた。

在学中から英語の勉強には、ことさらに力を入れていた。英語の懸賞論文に応募して次席になったこともある。その実績も、婿の候補として祐司が選ばれた理由のひとつだったと聞かされた。

だが、もし商事会社で、希望していた部署に配属されていたなら、たとえアメリカ留学の資金提供を示されたとしても応じていたかどうかはわからない。

昭和九年生まれの祐司は、終戦の年、十一歳だった。

当時、多くの子どもがそうであったように、日本が勝つと信じていた軍国少年だった。学童疎開に行く直前に撮った写真は、口を真一文字に結んで、勇ましい表情をしている。それが、終戦で一変する。多くの日本人も軍国主義から一転して、占領国のアメリカに傾向したが、多感な年頃だった祐司の世代は、それが顕著だった。しかし、それにしても、熱に浮かされたような外国への憧れは、横浜で貿易商を営んでいた家系の遺伝子だったのかもしれない。

開港当初から、神戸は欧州航路の船が、横浜は北米航路の船が主に出入りした港で、埠頭の先に続く太平洋の先にアメリカがあった。

外国人墓地を後にして、私はつぶやいた。

「横浜はいつもお墓参りだね」

「本当だな」

横浜生まれではあるが、幼い頃に東京に引っ越した祐司が、横浜とのつながりを意識するのは、増徳院に墓参りをする時だけだった。

會田家の四男だった父親の四郎は、貿易商の仕事にかかわっていなかったからだ。

四郎は、會田家の家系で異質な人間だった。ひとづきあいが苦手で、いつも苦虫を噛みつぶしたような表情で、不機嫌そうにしている。頑固者で、融通のきかない性格だった。

母親の寿子は、医者の娘として何不自由なく育ったが、関東大震災で両親を失い、十三歳で孤児になった。隅田川沿いにあった医院で被災者の治療をしていて、家族全員が逃げ遅れたのだ。病弱で、大磯に保養に出されていた末娘の寿子だけが生き残った。

父親の友人の家に引き取られたが、女学校を出てすぐ、その家の娘に會田家の長男と縁談があった時、ついでのように、四男のもとに嫁がされたのだった。

二の六

盧溝橋事件のおきた年、日中戦争に出征したのを皮切りに、太平洋戦争の終戦までに、四郎はあわせて三度、従軍している。それも上級軍人としてではない。會田家のほかの親戚は将校だったのに、四郎のような経歴であれば、如才なく立ち回れば、前線に行くことはなかったはずだと、何度となく寿子は言う。

寿子にとって、夫の四郎は、好きになれない伴侶だった。

一目会った時からそうだった。

しかし、昭和初期、孤児の少女に縁談を拒否することなど、出来るわけがなかった。しかも、慶應義塾大学を出て、銀行に勤める四郎は、釣書としては文句のつけようがなかった。

新婚旅行で熱海に行った時、周囲が気を利かせて用意してくれた旅館の予約を断って、自分で宿を探すと言い張り、結局は、泊まるところが見つからなくて、みすぼらしい旅館の布団部屋のようなところに泊まった泣き言を何度、祐司は聞かされたことだろう。

要領よく立ち回ることを嫌い、我が道を行く。それでも、体が丈夫で運の強い四郎は、無事帰還しては、また戦争に赴いた。

だが、戦争が終われば、恩給がつくことくらいしか、従軍したことの意味は見出せなくなった。働き盛りの年齢を棒に振った四郎は、戦後、銀行に戻ってからも、たいした役職につくこともなく定年を迎えた。そして、會田の商売とも関わりを持たなかった。

祐司は、四郎と寿子の次男になる。三歳年上の長男と、十歳年下の三男がいて、三人も男の子がいるからと、婿入りを承諾したのだが、祐司が結婚した五年後、長男を不慮の事故で失った。

それでも寿子は、生来明るく朗らかで笑顔を絶やさない。

若い頃は、映画女優を思わせる美貌でもあった。華やかで美しいものが好きで、いつも身ぎれいに化粧をしている。

「あなたのお祖父様はね、ドイツに留学したドクトル・メヂチーネだったのよ」

その台詞をことあるたびに寿子は言う。ドクトル・メヂチーネとは、ドイツ語で医学博士を言うらしかった。

心の中には、両親が生きていたならば、もっと違う人生があったはずだという想いがあったに違いない。

寿子の性格と容貌を最も受け継いだのが祐司であった。

長男を亡くしてからは、祐司を婿入りさせたことを悔やんだこともあったのだろうが、それでも恨み言を言わないのは、祐司が縁を持った富士屋ホテルの華やぎは、寿子の人生にも彩りを与えたからだった。婚約が整い、初めて家族揃って箱根に招かれた時、寿子は、とても幸せそうで、誇らしげな表情をしていた。

二の七

富士屋ホテルのメインダイニングルーム、ドラゴンホールに最初に足を踏み入れた時の感動を祐司は忘れない。

見上げるように高い格天井、大きな窓には、平安朝を思わせる御簾が下げられ、柱にはぼんぼり型の照明がある。オーキッドラウンジの装飾に似ているが、すべてが大きく、豪奢だった。

ひとつひとつは日本の意匠なのだが、ところどころに鮮やかな色彩があり、整然と椅子とテーブルが並べられた空間は、えもいわれぬ異国情緒と華やかさに満ちていた。東洋の神秘と西洋の端正が重なった、どこにも似ていない豪奢な異世界がそこにあった。

すっと背筋が伸びるような緊張感。だが、馥郁としたブイヨンの香りがほのかに漂い、温かく包み込まれるような感じもある。

忘れもしない、裕子と東京で何度かデートを重ねた後、結婚の意思を固めたことを媒酌人を通じて伝え、その直後に箱根を訪れた日のことだ。アメリカ留学の具体的なプランが告げられたのも、その時だったと記憶する。夕刻には暇を告げるつもりだったが、話が長引き、ダイニングルームが開く時間だからと、夕食に誘われた。

以前にも富士屋ホテルで食事をしたことはあったが、一品料理を出す一階のグリルルームだけで、ドラゴンホールに足を踏み入れたのは、それが最初だった。

春の終わりの宵だった。

窓の外は、まだ明るかったことをよく覚えている。

堅吉に言われるがまま、コースメニューを注文して、緊張しながら前菜の皿に手をつけようとした時だった。

ふいに日が傾いてきた。

すると、格天井に埋め込まれた電球がにわかに存在感を増し、星空のように煌めき始めた。

日が暮れると、ドラゴンホールは全く異なる表情になる。明るい時間帯にはよく見えた格天井に描かれた高山植物の絵が、にわかに闇に沈んで、天井が電球の煌めきに支配される。

テーブルに置かれたのは、こぶりのグラスに花が開いたようにエビが盛られたシュリンプカクテルで、祐司は、フォークにエビを刺したまま、口に運ぶのも忘れ、しばらく天井を見上げていた。

本当の意味で、運命に殉じる決意をしたのは、その瞬間だった気がする。やがておこる出来事を何一つ知らなかったのに、なぜそんな大仰な覚悟がわき上がったのか。それほどドラゴンホールが魔力に満ちていたからだと思う。

箱根に招かれた母寿子が頬を紅潮させて見上げたのもまた、その格天井だった。そして、寿子の表情が華やぐのを見て、祐司は、自分の決断は正しかったと確信したのだった。

二の八

秋の気配が立ち始める頃、祐司は、山口虎造をあらためて富士屋ホテルに招待した。

突然の訪問とはいえ、オーキッドラウンジでコーヒー一杯しか出さなかったことに罪悪感のようなものを感じていたからだ。外国人墓地にジョン・エドワード・コリアーの墓を訪ねてから、その思いは、より顕著になった。富士屋ホテルとの縁を取り戻すため、箱根に来てくれた思いに答えるには、ドラゴンホールに招待しなければ完結しない、と思ったのである。

招待は休日のランチで、私も同席した。

待ち合わせのロビーにあらわれた虎造は、予想していた革ジャンとサングラスではなく、グレーのスーツを着ていた。彫りの深い顔立ちは、確かに西洋人の血を感じさせ、赤い幾何学模様のネクタイが個性的ではあったが、写真で見たのとは別人に思えた。

「はじめまして」

「祐司さんのお嬢さんですな。これは、これは。お目にかかれて光栄です。山口虎造と申します」

「よろしくお願い致します」

予想していた風貌と違うのを怪訝に思う気持ちが表情に出たのだろうか、虎造は聞きもしないのに答えた。

「富士屋ホテルの西洋料理におよばれするなら、ワインの一杯も頂きたいですし、今日は電車に乗って参りました」

「父が撮ったバイクの写真を拝見していたものですから、印象が違って驚きました」

「ははは、今日は、精一杯めかし込んできましたよ」

「そんなことを申し上げては失礼だろう。恐縮です」

祐司はそう言いながら、虎造をドラゴンホールに誘った。案内したのは、堅吉の家族がいつも座っていたテーブルだった。

ドラゴンホールは、創業者仙之助の長女の婿、正造の時代に竣工した建物である。もともと正造が座っていたテーブルだと、祐司は堅吉に聞かされた。ヨーロッパでは、家族経営のいいホテルでは、オーナーファミリーがダイニングルームで食事をする習慣がある、わが家もそれに習ったと、私も母裕子から聞いた記憶がある。

山口家のテーブルは、入り口から向かって右手の角にあった。

窓からの眺めはあまりよくないが、ダイニングルーム全体を見渡すのに好都合の席だった。上席というのなら、このテーブルではない。同じ窓際でも、もっと眺めのいい席がある。

虎造をここに案内したのは、山口家の親戚として、彼を迎え入れたい気持ちがあったからだった。

二の九

虎造は、かつて祐司がそうしたように、そして、ドラゴンホールに初めて迎え入れられた客の誰もがそうするように、見上げるような格天井に視線を向けて、「ほう」とため息をついた。

「噂に違わぬ御殿のようなところですな」

「ここにお招きしないと、富士屋ホテルを見て頂いたことにならないと思いまして」

「ドラゴンホールというからには、どこぞに竜がおるのですか」

「竜がいるのは、実は屋根の上にある塔屋です。後でご案内しますが、テラスから外観を見ますと、塔屋に巻き付いたドラゴンが見て頂けるかと思います」

「すると、屋内に竜はいないんですね」

「はい、ドラゴンホールを建てた山口正造の悪戯心でしょう」

「正造さん、長女の孝子さんの婿さんですな」

「はい、破天荒な男でして、竜の代わりに自分の顔を柱に彫らせました」

そう言って、祐司は、柱の低いところにある正造の顔を模したと伝えられる鬼のような顔を指さした。

「高いところだと、お客様を睨んでしまいます。だから、こうして低い位置から、従業員がしっかり働いているか見張っているのだと聞きました」

「面白い方ですな」

「はい、残念ながら私も会ったことはございませんが」

「ここは、いつ建てられたのですか」

「昭和五年です。正造の全盛期の普請でございます」

「仙之助が亡くなって十……五年ですか。すっかり富士屋ホテルと神風楼が疎遠になっていた頃ですな。私はほんの若造でしたが、富士屋ホテルの噂は横浜にも聞こえておりましたよ」

「そうですか…」

祐司は、返答に窮して話題を変えた。

「ところで、お飲み物はどうされますか? いける口と伺いましたが、ワインになさいますか、それとも……。ワインですと、フランス産のボルドーのいいものが入っております。肉の煮込み料理にはよく合うかと思います」

「いやいや、催促したようで恐縮です。肉料理は好物ですよ。年はとっても西洋人の血が入っているせいですかね。ボルドーの赤ワインとは、よろしいですな」

虎造はにこやかに答えた。

二の十

祐司は饒舌に料理の説明をした。

「富士屋ホテルの名物と言いますと、正造がイギリスからレシピを持ち帰ったと伝えられるカレーライスと、醤油とみりんで味付けした虹鱒の富士屋風が有名ですが、丁寧にとったブイヨンが富士屋の料理の基本です。その味が一番感じられるコンソメスープは、何と申しますか、やはり味わって頂きたい一品です。もちろんポタージュでもよろしいですが。ボルドーに合わせる肉の煮込みは、お嫌いでなければ、タンシチューはいかがでしょう。私も好物でして」

「コンソメスープとタンシチューは、是非試してみたいですな」

「そうですか。でも、ほかにお気に召したものがあれば、遠慮なくおっしゃってください」

「コンソメスープは、ヒサさんが、いつだったか、ワインボトルに入れたものを持ってきてくれたことがありましたよ」

「えっ、そうでしたか」

「あれは美味しかった。忘れられない味です」

「ずいぶん昔から、ワインボトルにコンソメスープを入れて運んでいたんですね。誰が思いついたんでしょうか。私たちは今でも、家族で具合の悪い者がいると、そうやってスープを持ち帰ります。私なんぞは、白いお粥の方がいいと思うんですが、裕子は、お粥を嫌いましてね。いつもコンソメスープでした」

「ここに入った時から、その香りがしましたな。何とも懐かしい気がしましたよ」

「そうでしたか」

富士屋ホテルでは、スープのサービスも昔ながらだった。

シルバーのスープチューリンに入ったスープをウェイターが持ち回り、お客はそれをレードルで自分のスープ皿によそう。最初の一杯は、たっぷりと、二杯目は、半分より少し多いくらい、それがマナーだと教えられたのはいつだっただろうか。

私たちもコンソメを注文し、テーブル全体が優しいブイヨンの香りに包まれた。

「ジョン・エドワード・コリアーのお墓、父と行ってきました」

「お嬢さんも一緒に行かれたのですか。それは、それは」

「不思議な気持ちでした。外国人墓地に親戚、と言っていいのかな、自分につながる人のお墓があるなんて」

「どちらの山口家にとっても、コリアーは親戚のようなものです」

「青木山の本覚寺も行かれましたか?」

「えっ?それは何ですか?」

「はて、話していませんでしたかね」

二の十一

「神風楼の親戚の墓もあるとおっしゃっておりましたが」

「本覚寺だと、お伝えしていませんでしたか」

「いえ…。ですが、興味があれば、案内してくださると……」

「それは失敬しました。いやあ、本当に外国人墓地まで、参ってくださるとは思わなかったもので。今度こそ、ご案内しましょう」

「それも横浜にあるのですか?」

「青木山をご存じないですか?」

「青木……、第二京浜の青木橋の近くですか?」

「そう、その橋の近くにある高台です。この頃では、外国人墓地が観光地のようなことになっていますが、横浜の歴史から言うならば、本覚寺のほうがよほど大事な場所なんですがね。こちらは、とんと人気がないようですな」

「大事な場所と言いますと?」

「開港したばかりの頃、アメリカの総領事館があった寺ですよ。ペリー……じゃない、そう、ハリスです。タウンゼント・ハリス。初代のアメリカ駐日領事が、港を見下ろせる立地が気に入って決めたんだそうです」

「そんな由緒あるところに山口家の墓地があるんですか?」

「寺があるのは、東海道の宿場町、神奈川宿があったところです。港を開いた横浜は、当時は横浜村と言って、貧しい漁村でした。それに比べたら、由緒あるかもしれんですな。幕府は、宿場町ではなく、横浜村に領事館をおくよう土地を準備したんですが、ハリスはそれを断って、港を見下ろせるこの寺を選んだそうです。三年ほどで江戸に移った後は、また元の曹洞宗の寺になりましたが」

「外国人墓地も海が望める場所を選んだそうですね」

「そう、よくご存じだね、お嬢さん」

「お墓参りに行った時に聞きました。どうしてなんでしょう」

「そりゃあ、海の先にはアメリカがある。彼らの故郷があるからでしょう。望郷の念のようなものでしょうな」

「虎造さんのお祖父様は、ニューヨーク出身でしょう?」

「おや、これは驚いた。どうしてそんなことまで」

「墓石に刻んでありました。ニューヨーク生まれだって。なぜ遠い日本にいらしたんでしょうか?」

私は墓参りした時の疑問をぶつけた。

「さて、どうしてでしょうな。お嬢さんは、冒険商人という言葉をご存じですか?」

二の十二

「冒険商人?」

「さよう。長崎のグラバーなんぞが、よくそう呼ばれます。鎖国時代の日本は神秘の国でしたから。いや、欧米からしたら、東洋すべてが神秘だったんでしょう。そうした国々に赴き、商売をすることで、一攫千金を夢見た者たちのことです。まあ、コリアーもその類だったんでしょうな」

「わくわくするような呼び名ですね」

「アメリカは面白い国でね、幕末の頃、冒険商人を国を代表する領事のような職につけたんです。ハリスも海を渡り、東洋にやってきた冒険商人だったんですよ。イギリスは、そんなことはしないで、ちゃんと本国からエリートを送り込んできたから、グラバーは政治に関われなかったんですな。あの男は、政治に首をつっこみたい野望があったのにね。コリアーももう少し早く生まれていたら、歴史に名前を刻んでいたかもしれんね。そういえば、ハリスもコリアーと同じニューヨーク生まれだったそうですよ」

「虎造さんにも、その血が流れているんですね」

「ははは、そうだね。若い頃にはずいぶんやんちゃもしたけれど、今思えば、コリアーの血だったのかもしれんね」

悪戯っ子のような表情で、虎造は笑った。

祐司は、デザートにレモンパイをすすめた。

レモン風味のカスタードの上にメレンゲを載せた、爽やかな味のパイは、富士屋ホテルに昔からある菓子のひとつだった。アップルパイも有名だが、色合いも華やかなレモンパイの方が、手土産にしても喜ばれることが多かった。

食後のコーヒーを飲みながら、虎造は、またひとしきり天井を見上げて、感慨深げに言った。

「ここもまた、海を渡ってきた外国人にひととき、東洋の夢を見させようとしたんでしょうな」

「神風楼と同じに、ですね」

祐司は言葉をつないだ。

「いや、そちらから言われては恐縮ですな」

「仙之助も正造も若い頃に単身海を渡っています。彼らも冒険商人の心を持っていたんでしょう」

「そうかもしれんね。いや、今日は、大変な歓待で、恐縮でした。今度は、横浜でお目にかかりましょう。本覚寺の墓にご案内しないといけませんな。こんなご馳走はできませんが、山口家の墓だけは、なかなか立派なものですよ。今はもう神風楼はありませんがね、墓にだけは、その名前が刻まれております」

三の一

山口虎造が、横浜の本覚寺にある山口家の墓を案内してくれたのは、その年の秋の終わりのことだった。

私たちは、横浜駅の東口で待ち合わせをした。朝はずいぶんと冷え込んで、私は、買ったばかりの赤いコートを着ていた。

早く着き過ぎた私たちは駅前で虎造を待った。父祐司が私を見てつぶやいた。

「うさぎさんみたいだな」

「うさぎさん」とは、母裕子が亡くなった後、どちらからともなく私たちが呼ぶようになったニックネームだった。干支が兎年で、生前、それゆえにうさぎを好んだことから、そう呼ぶようになった。奔放で、いささか振り回された感のあった裕子は、亡くなって生身の人間でなくなったことで、私たち父子にとって、妻でもなく母でもなく、「うさぎさん」になったのだった。

「いつも赤い服を着ていたよね。私、本当は赤なんて好きじゃないのに、赤いコートをよく着せられた。なんで、また赤を買ってしまったのかな」

「血のせいじゃないか」

祐司が笑って言う。

「嫌だ、やめてよ」

笑い合って、ふと振り向くと、虎造が立っていた。

「お待たせしました」

「いえ、早く着きすぎまして。とんでもございません」

一瞬、どきりとしたのは、虎造が、亡くなった祖父堅吉が着ていたのとそっくりの古風なヘリンボーン柄のコートを着ていたからだった。前に箱根で会った時は、あまり意識しなかったのだが、思いのほか、上背がある。

「おはようございます。今日はよろしくお願い致します」

私たちは、かしこまって挨拶をした。

「ははは、期待するほどのものじゃありませんよ。つまるところは、ただの墓ですから。でも、お天気になってよかったです。朝は冷え込みましたが、気持ちのいい小春日和になりましたな」

そう言うと、虎造は、眩しそうな表情で青空を見上げて、サングラスをかけた。

すると、堅吉に似た雰囲気は消えて、マフィアの親分のような風貌になる。彫りの深い端正な顔立ちとシルバーグレーの髪が、どこか訳ありの男に見せるのだろう。

「さて、まいりましょう」

私たちは、颯爽と前を歩く虎造の後を追った。少し離れた後ろ姿になると、また堅吉の背中を思わせた。冬の外出というと、決まってヘリンボーン柄のコートを着ていた。いつもその後ろ姿を追いかけて、手をつないだ幼い日のことを思い出す。

三の二

横浜駅前の飲み屋街のような一角を抜けて、私たちは線路沿いの道を歩いた。日曜日の午前中は、歩く人もまばらだった。

やがて、あたりは住宅街になってゆく。

「このあたりは、昔、神奈川宿と呼ばれたあたりですな」

「では、本覚寺は、もうじきですね」

「はて、お嬢さんはいらしたことがあったかな」

「いいえ、前に箱根にいらした時に、本覚寺は、昔の神奈川宿のあたりにあると教えてくださったから」

「ほう、賢いお嬢さんだ」

「だって、興味がありますから」

「ははは、そんなに興味を持たれると恐縮しますな。本覚寺は、そう、この石段を上がっていった先になります」

「青木山本覚寺」と記された石柱の先に続く石段の上には、こんもりした巨木がそびえていた。外国人墓地の入口にも大きな木があったことを思い出す。石段を上がりきって、山門の入り口に立つと、急に眺望が開けることに驚かされた。

「ここから港が見下ろせるから、アメリカは領事館をこの寺においたんですよね」

「その話もしましたな」

「そんなところに自分の祖先が葬られているなんて、お話を伺った時、本当に驚きました」

虎造は、山門を指さして説明する。

「白いペンキが塗られているでしょう」

「はい。それが何か?」

「日本で最初のペンキで塗られた建物なんだそうです」

祐司が的を射たような表情で話し始めた。

「そうか、アメリカ人は昔から白いペンキが好きだったんですね。富士屋ホテルでも米軍の接収時代、彼らは館内のあちこちを白いペンキで塗りましてね。まだ私は婿に来ておりませんから、義父から聞いた話ですが。いや、富士屋ホテルだけじゃありません。日本中の接収ホテルが白いペンキで塗られました。戦後の米軍の記憶は白いペンキだと、ホテル業界の先輩方は皆さん、おっしゃる。驚きました。その原点がここにあったとは」

「考えてみれば洋館は、みんな白く塗られていますね。なるほど、白いペンキはアメリカの象徴ですか。思わぬところで、富士屋ホテルとつながりましたな」

三の三

山門を入ると、正面に本覚寺の本堂がそびえていた。

墓地は、その背後の丘に延々と広がっている。かなり大きな格式のある寺のようだった。

「山口家のお墓はどちらですか」

「まだまだ上に行きますよ」

丘にらせん状の道が続いていた。本堂の手前にある水屋で祐司が水をバケツに汲み、私は墓に供える花を抱えて、さらに虎造の後ろをついてゆく。

「ここですよ」

虎造が立ち止まったのは、丘の頂上近く、大きな石柱の門と垣根に囲われた墓地の入り口だった。

「立派なものですね。これが全部山口家の墓ですか」

「まあ、何人もおりますからな」

外観だけでも、創業者の山口仙之助が葬られている箱根の山口家本家の墓地よりはるかに大きそうだ。

「墓が立ったのも神風楼のおかげということですな」

そう言いながら、門の外、垣根に埋もれるようにしてある小さな石碑を虎造が指さした。神風楼と文字が刻まれている。

「あ、本当だ。神風楼……」

私は思わず大きな声をあげた。

「私が作り話をしていると思われましたかな」

「そんなことは……。でも、カミカゼの楼と書いて神風楼なんて、なんだか物語がかっていて、本当に実在する名前なのか、信じられない気がしていたんです」

「競争相手の岩亀楼より、曰くありげな名前かもしれんですな」

「ガンキロウ?」

「横浜を代表する遊郭でした」

「神風楼より大きかったんですか」

「最初はね。でも、それまで岩亀楼が独占していた外国人の客をとるようになってからは、負けていませんでしたよ」

「ネクタリン……」

「そう、ネクタリン・ナンバーナイン」

「ははは、何でも知っておられるね。その昔、横浜にやって来る外国人にとっては、何をさておき足を運びたい場所でしたからな、ネクタリン・ナンバーナインは。噂は海を越えて広まっておったそうですよ。よほどいい女郎がおったのかな。いやいや、お若いお嬢さんにする話ではないですな。さあ、中に入りましょう」

「す、すごい……」

三の四

それは、何とも偉容な光景の墓地だった。

敷地の真ん中あたりに幾つもの石灯籠が、寺の参道のように整然と並んでいる。しかも、身の丈を越えるほどの大きさだ。まるで権力者の墓のようだった。横浜で神風楼といえば、ある時代、それだけの力を誇ったという証なのだろうか。石灯籠の後ろ、石段を数段上がった少し高いところに墓石が並んでいた。

「お花一対では、全然足りなかったですね」

「なあに、かまわんですよ。仙之助が立てた粂蔵の墓に供えてやってください」

虎造は、ひときわ大きな墓石の前に私たちを誘った。

墓石には「俗名 山口粂蔵」とある。

「粂蔵……」

「仙之助も山口家の養子でしたからな。養父になります。漢方医の五男に生まれて、頭の良さを見込まれたんでしょう」

「漢方医の息子だった話は、富士屋ホテルの八十年史にも出てきます。神風楼とはひと言も書いてありませんが、養父粂蔵の援助があったと、そんな話は読んだ気がします」

私たちは、虎造と出会ってから、祖父堅吉がまとめた古い社史のページをめくる機会が増えていた。堅吉は、少しでも暇ができると、日比谷の図書館まで出向いてコツコツ調べ物をしていた。生真面目な性格そのままに事実が羅列する本は、丹念に読むと、ふいに不可思議な物語が立ち上がることがあった。創業者に関する記述はその典型だった。

墓石の後ろには、山口仙之助ともう一人の名前が刻まれてある。

「山口綱吉とは、どなたですか」

「粂蔵の弟です。もともと粂蔵が始めた遊郭は、伊勢楼と言いましてな。神風楼と名乗ったのは、綱吉が2軒目の遊郭を開いた時でした。維新の数年前のことですな」

「伊勢楼ですか」

「神風楼はそこからとった名前ですよ」

「というと?」

「日本書紀に神 風の伊勢の国の常世の波の、という有名なくだりがあるじゃないですか。神風は伊勢の枕詞です」

「伊勢の神風ですか。伊勢の出身だったんですか」

「いいや、伊勢じゃないですよ。栃木の石橋です」

「栃木?」

「幕末の動乱に乗じて一旗揚げようとしたんでしょうな。遊郭の命名は、さしずめその意気込みだったんでしょう」

三の五

「明治二十六年八月十九日逝去」

墓に刻まれていた山口粂蔵の命日だった。

富士屋ホテルがロシアのニコライ皇太子の予約を拝命し、フェニックスハウスを竣工したのが明治二十四年だから、富士屋ホテルが名門ホテルとして知られ始めた頃になる。

「明治二十六年ですか」

祐司が感慨深く言う。

「何か事件がありましたかな」

「富士屋ホテルが外国人しか泊めない取り決めをした年です」

「外国人しか泊めない?」

「はい、日本人は泊めないということです。隣に奈良屋という旅館がありまして、以前から外国人客を泊めていたのですが、富士屋との競争が激しくなって、外国人は富士屋、日本人は奈良屋という取り決めをしたそうです」

「奈良屋さんの方が先に外国人を泊めていたんですか」

「はい」

「まるで岩亀楼と神風楼のようですな。粂蔵は、外国人の金を取ることは、国を豊かにすることだと説いて、岩亀楼が独占していたところに割り入ったそうですよ。でも、外国人客を独占されたら、奈良屋が黙っていないでしょう。どうしてそんな取り決めが出来たんですかね」

「富士屋が奈良屋に毎年、お金を支払うことにしたんです」

「金を払ってまで、外国人を独占したかった?」

「粂蔵さんと同じです。外貨獲得は国を豊かにすることだという自負があったんです」

「似たもの同士だったんですな。まあ、だから粂蔵は仙之助を見込んだのかな」

「神風楼とは、まだ縁を切ってはいなかったんですね」

私はたずねた。

「もちろんですよ。粂蔵の葬式は、仙之助と綱吉が執り仕切っていたでしょう。行き来がなくなるのは、仙之助の娘たちが成長してクリスチャンになって、それからのことではなかったかな」

「ここで一番古いお墓は粂蔵さんですか?」

「そうなりますな」

「ここに墓地を買ったのも仙之助だったんでしょうか」

「さあ、詳しくはわかりませんがね。一族のひとりとして関わってはいたでしょうな」

三の六

ジョン・エドワード・コリアーの墓を参った時の、物語の扉が開いたような感覚が、さらにリアルなものとなって、父と娘を包んでいた。写真でしか見たことのなかった仙之助が、生身の人間として、実像を結び立ち上がる。さらに、その後ろに顔さえさだかでない粂蔵の幻影があった。

私たちは、山口家の墓のひとつひとつに手をあわせた。

そして、再び鉄の門扉を閉めた時だった。

「ああ、そうだ。こちらも参ってやってください」

虎造が、門の外、神風楼の石碑の近くに立つ、それより二回りは大きな石碑を指し示した。

「これは……」

「遊女の慰霊碑です」

「神風楼の?」

よく見ると、女性の名前ばかりが何人も刻まれていた。

「これは、大正の震災の時に亡くなった者たちの慰霊碑です。横浜はだいぶ酷かったからね。みんな焼けてしまった。神風楼は、結局、震災の後、復興しなかったんですよ」

「そうでしたか」

「でもね、遊女が火に追われて亡くなったのは、震災の時だけじゃなかった。遊郭というのは、不思議と火事の多いところでね。焼け出されては、場所を移って。そんなことの繰り返しだったようですな。業の深い商売だからでしょうかね」

「……」

「でも、神風楼が有名だったのは、それだけではありませんぞ。菊の花です」

「お花の菊ですか」

「楼内で菊を育てておりましてね。真金町に移った後のことです。今の伊勢佐木町のあたりですな。秋になると、それを皆さんに開放していましてね。当時は、神風楼と言えば菊でした。日本人ばかりではない、外国人にもたいそう人気がありましてね。ネクタリン・ナンバーナインの評判はそれもあったんじゃないかな」

「そうですか」

遊郭を包み込む真っ赤な業火。咲き誇る黄金色の菊。

神風楼は、鮮やかな色を放ちながら、悲劇と繁栄が交錯したということか。でも、それは幻ではない。現実にあった物語であり、そして、それは自分自身につながる一族の歴史なのだ。すべては、目の前の石碑と墓標が証言者だった。

三の七

その時、私は、はじめて自分は何者なのか、ということを意識したのかもしれない。

ゾクゾクした感覚の正体は、神風楼の物語がにわかに立ち上がったことの衝撃であり、それが自分自身につながることの興奮だった。

そして、神風楼の幻影の先には富士屋ホテルがあった。

燃えさかる遊郭の炎の先に、豪奢な装飾に彩られた富士屋ホテルの建物が屹立していた。

それは、家族の借景として当たり前に存在していた富士屋ホテルを初めて俯瞰した瞬間でもあったと思う。

高校一年の初夏から晩秋にかけて、山口虎造の出現は、十五歳から十六歳になる多感な年頃だった私の根幹を揺さぶった。

興奮と衝撃は、程なくして、いつか自分でその物語を書きたい渇望につながっていった。作家になりたい夢が芽生えたというよりは、ただひたすら、自分自身の出自である物語に魅了され、心奪われていたというべきかもしれない。その物語をかたちあるものにするために、自分が書かなければならない。誰かに書いてもらうのではなく、自分が書きたいという強い衝動だった。

高校一、二年の頃の私が、いかに真剣にそう考えていたかは、赤面するような言動をしたことにも象徴された。

母裕子には、祖母千代子からつながる従姉妹が二人いた。

年齢の近い三人は、いずれも一人娘だったことから、姉妹のように親しかった。最も年少の裕子と、年長の智寿子の二人が才気煥発で、どこか似たところがあった。智寿子は、ホテルの娘として育った裕子の環境を、裕子は智寿子の才能を、多分に意識していた。

そして智寿子は、若くして作家になった。

芥川賞候補になった出世作は、占領時代の富士屋ホテルを舞台にした小説だった。

虎造に出会った頃、私たちは母裕子の追悼文集を出版した。それに、私が記した文章を読んだ智寿子から連絡があった。

彼女は、たった一言、ぽつんと感想を言った。

「あなたの文章は枯れていたわ。文章というものは、どんなに若い者が書いても枯れていなければいけないのよ」

褒め言葉ともつかないその一言が私の密やかな渇望に火をつけた。

そして、高校生の私は、著名な作家になっていた智寿子に対してあろうことか、こんなことを言ったのである。

「お願いがあります。富士屋ホテルのことは書かないでください。いつか私が必ず書きますから」

三の八

智寿子は、笑ってうなずいていた。

生意気な高校生の戯言として聞き流していたのか。あるいは、出世作の後、ことさらに作家の興味を引くテーマではなかったのか。彼女が、再び富士屋ホテルの小説を書くことはなかった。

富士屋ホテルは私が書く、という大仰な宣言を作家にしたことの恥ずかしさは、時がたつにつれて大きくなった。私は、智寿子のように早熟な才能に恵まれていたわけでもなく、ことさらに文学と向きあうこともなく、ひとつの作品も生み出すこともなく、ただ漫然と大学生になったからだ。

一九八〇年代初頭、在籍していた大学のキャンパスは、やがて訪れるバブル景気を先取りしたような、華やかさと豊かさを謳歌する価値観と浮ついた空気に満たされていた。

私はテニスの同好会に入り、エンジェルフライトというブランドのフレアパンツをはいて、ムートンの毛皮のコートをまとい、六本木のディスコに通い、後になって考えてみると、人生観の合わない男との恋に一喜一憂した。

ミラーボールのきらめくディスコのフロアで、ダンスナンバーの合間にスローなラブソングがかかると、チークタイムになる。そこで、意中の男に声をかけられ、体を寄せ合って音楽に身を委ねる時間が至福に思えたのは、時代の空気がかけた魔法だったのか。

それでも、私の意識から富士屋ホテルが消えることはなかった。

なぜなら、富士屋ホテルもまた、人々の憧れをかりたてるものとして、私の子供時代と変ることなく、時代の華やかさの中に存在していたからだ。休暇のたびに、多くの友人が箱根に遊びに来た。誰もが、富士屋ホテルでのお茶や食事を目当てにしていたことは言うまでもない。夏であれば、山の水を引いたプールで泳いだ。

父祐司は、役員になっていた。そうした富士屋ホテルとの関係性が、私という個人に偏った虚像を映す。そのたびに虎造と出会った頃に像を結んだ自己認識が、再び揺らぐのを感じた。

私は何者なのか。その問いに、富士屋ホテルが交錯する。

明治時代に建てられた古い客室棟、ハーミテージが壊されたのは、そうした思いに揺れていたさなかだった。

白い瀟洒な洋館で、庭の奥にひっそりと立っていた。大正時代、その場所に移築された後、「隠者の庵」を意味する「ハーミテージ」という名称がつけられた。私は、ハーミテージという単語の響きと、建物の雰囲気が大好きだった。

ところが、ある日、富士屋ホテルを訪れると、ハーミテージの立っていた場所は更地になり、小さなブランコが揺れていた。

それを見たときの、胸にぽっかり穴があいたような気持ちをどう説明したらいいのかわからない。私は、体の一部をもぎ取られたような喪失感を感じていた。

三の九

大学二年になった時、編集プロダクションのアルバイトを始めたのは、無理矢理にでも書く仕事を始めたいと思ったからだ。

大学を卒業したのは、男女雇用機会均等法が施行される前年で、私は第一志望だった新聞社の入社試験に失敗した。TV局系列の通信販売会社に就職したが、仕事になじめかった。

配属されたのはテレビショッピングの部署で、宝石貴金属担当のアシスタントになった。親会社のTV局が人気を独占していた時代のことで、お笑い番組の着ぐるみが片隅においてあるスタジオで、ダイヤモンドや金を売っていた。

入社した年の夏、大きな航空機事故があった。

そのニュースが報じられるスタジオで、金のネックレスを売ったことはよく覚えている。テレビショッピングのコーナーがある情報番組は、報道特番にとってかわられたが、墜落した機体の発見は午後で、午前中は何も動きがなかった。空いた時間に紹介した金のネックレスはとてつもなくよく売れた。番組の視聴率が高かったからだ。TV画面に事故機の凄惨な画像が映し出されても、受注センターの電話は鳴り止まなくて、人の心の不思議さを思った。

私が、ここは自分の居場所じゃないと感じた瞬間だった。

ジャーナリストとしての衝動に突き動かされたのかどうかはわからない。だが、目の前にある金のネックレスと、TV画面の事故現場とのコントラストが、私の心を再び揺さぶったのだった。

就職を失敗した時に思考停止していた何かが動き始めた。

私は一年半ほどで退社すると、学生時代のアルバイトの経験を頼りにフリーライターとして独立した。

やがてバブル景気がやってきて、海外旅行ブームが訪れた。

若く実績がなくとも、海外取材の仕事がごろごろ転がっている時代だった。気がつけば、ホテルの取材をするようになっていた。

私は、無署名の地味な原稿を山のように書いた。海外の高級ホテルに取材に行くこともあり、景気の良さは待遇の良さにあらわれたけれど、B2の鉛筆で原稿用紙のマスを埋めている間に、バブル景気は過ぎ去った。

淡々と仕事をする日々が続き、初めての単行本を出版する機会が巡ってきたのは、私が三一歳になった年のことだった。

一九九〇年代は、若い女性がこぞって海外に出かけた時代だった。最初の企画は、若い女性向けの海外旅行本だったと記憶する。

ところが、担当編集者の上司とたまたま一緒の取材旅行に行ったことから、思わぬ方向に話が展開した。

旅先で富士屋ホテルの話をしたことがきっかけだった。

南アフリカのダーバンという港町のホテルのバーでのことだ。

ネルソン・マンデラが釈放され、アパルトヘイトを定めた法律が撤廃されてまもなくの頃だった。彼が大統領に選出される一九九四年は、まだ少し先のこと。その歴史を振り返ると、あの夜がいつだったかを思い出すことができる。

三の十

山口虎造に出会った頃から、私は時々、場の雰囲気が盛り上がり、興が乗ると、講談師のように富士屋ホテルの歴史を話すことがあった。神風楼から始まる物語だった。無意識のうちに物語が口をついて出てくる感覚に、登場人物の誰かが憑依しているように感じることもあった。

なぜ旅先の南アフリカで、その話をしたのだろうか。

長い間、アパルトヘイトで世界から隔絶されていたその国には、九〇年代にあって、七〇年代が封印されているような空気感があった。ホテルのダイニングでは、子供の頃、富士屋ホテルにあったような古めかしい料理が提供されていた。私は、自分自身を見失っていたような八〇年代を飛び越えて、虎造に会った頃の私に戻っていたのかもしれない。

「きみが富士屋ホテルの山口さんだったとはね」

旅行業界に古くからいる人にとって、富士屋ホテルの山口家は有名だ、と言わんばかりに彼は語った。だが、それと、たまたま取材ツアーで同行した私が結びつかなかったらしい。

「女の子向けの海外旅行の本なんて、きみが書くテーマじゃない。そんなものは誰だって書ける。きみにしか書けないことがあるだろう。それを書くべきだよ」

「富士屋ホテル……ですか」

「そうだよ。うちの出版社から出してほしい」

富士屋ホテルを書くことを忘れていた訳ではなかった。

いつも心の片隅にあって、あの大胆な宣言を時々思い出した。まだ機は熟していない、と思い込んでいたけれど、本当はずっと書きたいと思っていた。面と向かって、書くべきテーマだと言われたことはうれしかった。書くことを許されたような気持ちがした。

本の出版が決まったのと時を同じくして、NHKで岩倉具視使節団を題材にしたドキュメンタリーが放映された。そのことも運命の符合を感じた出来事だった。

富士屋ホテルの創業者、山口仙之助は、一八七一(明治四)年、明治政府が欧米に派遣した岩倉使節団の一行として、横浜を船出してアメリカに旅立ったとされている。

番組では、使節団に同行した三人の留学生が取り上げられた。

女子学生の一人で、ピアノ教育の先駆者となった永井繁、鉱山学を学び三井鉱山を興した団琢磨、そして富士屋ホテル創業者の山口仙之助である。唯一の平民留学生というあつかいだった。

三の十一

仙之助が岩倉具視使節団の一員であったことは、祖父堅吉がまとめた『富士屋ホテル八十年史』に記されている。

渡米中の仙之助については、「身立つる事意の如くならず、勞働に従事し、皿洗ひとまでなって辛苦した」とだけある。

ニューヘイブンのアボット家で成長し、ヴァッサーカレッジに学んだ永井繁。ボストンで中学校を卒業した後、創立間もないマサチューセッツ工科大学に学んだ団琢磨。華々しい学歴に彩られた彼らと異なり、仙之助は、皿洗いをした記録しかない。しかも、どこにいたのか、渡米後の足跡もさだかではない。

そもそも『八十年史』は、謎の多い本だった。

特に冒頭の二ページほどに、その謎の多くは凝縮されていた。

まず、神風楼のことは一文字も出てこない。

「萬延元年、氏が十歳の時、横濱山口粂蔵氏の養子となり、その家に入った」とあるだけである。

山口粂蔵が神風楼の当主であることを知る人であれば、神風楼とのつながりは自然にわかるが、そうでない人にとっては、仙之助の養家について何もわからない。

さらに『八十年史』には、岩倉使節団の一行にいた浜尾子爵と知り合い、後年知遇を受けたとあった。

だが、子爵の浜尾新がアメリカに留学し、オークランドの兵学校に学んだのは一八七三年から七四年にかけてのこと。岩倉使節団を乗せた船が横浜を出航したのは、一八七一年である。どう考えても計算が合わなかった。

山口仙之助は、本当に岩倉使節団の一行だったのだろうか。

NHKの番組プロデューサーに連絡をとると、彼は言葉を濁した。

岩倉具視の従者として一行に加わった山口林之助という人物を、富士屋ホテルの創業者である仙之助であろうと推測したのが番組の根拠だったという。しかし、放映後まもなく、岩倉使節団の研究者から林之助と仙之助は同一人物ではないとの指摘があったと、気まずそうに彼は語った。

早速、その研究者に連絡を取ると、岩倉使節団は、留学生や無数の従者を含む混沌とした一団だったことがわかった。正式な名簿もない。何人いたかさえ諸説あるという。そうした謎の渦中に、仙之助の幻影があった。

『八十年史』の謎に、さらなる謎が重なって、仙之助をめぐるパンドラの箱が開いた瞬間だった。

三の十二

富士屋ホテルから、仙之助の渡米の証拠となる資料が見つかったとの知らせがあったのは、岩倉具視使節団の謎が極まった頃だった。

それは「規則」と書かれた書状だった。

明治四年以降、パスポートとともにすべての海外渡航者に渡されたものだという。海外に行ったなら、覚悟を決め、身を慎み、金銭の不始末をするな、という注意事項である。一八七一(明治四)年とは、岩倉使節団が旅立った年である。

規則の最後のページには、日付が記してあった。

明治四年十二月十一日。

岩倉具視使節団が横浜を出発したのは、十一月十二日である。

仙之助は、確かに渡米している。だが、出発が岩倉使節団の一ヶ月後とは、何を意味しているのだろうか。

謎は、どれほど調査を重ねてもわからないままだった。

初めての著書、『箱根富士屋ホテル物語』は、ノンフィクションであるにもかかわらず、ミステリーのような仕立てだと評された。仙之助の章は謎が多く、それを追いかけるかたちだったからだ。

調べていくうちに解けた謎もあったが、岩倉使節団と渡米の経緯のようにわからないままの謎も多かった。

本を出版した後も、さらなる謎が迷い込んだ。

私の本、それ自体がパンドラの箱のようだった。

新たな仙之助の謎は、思わぬところからもたらされた。彼が上陸したサンフランシスコと横浜を結ぶ中間地点、ハワイからだった。

編集者のもとにハワイの日本語新聞の記者と名乗る人物から連絡が入ったのだ。彼は、唐突にこう質問してきた。

「仙之助とは、仙太郎ではありませんか?」

岩倉の従者だったという林之助説が消えた後は、仙太郎か。

いったい仙之助とは何者なのか。

「明治元年の最初の日系移民を元年者というのですが、彼らがハワイに上陸した時、すでに日本人がいて、通訳をしてくれたという伝承が語り継がれています。その男は、名前を仙太郎といい、後に日本に帰国して、箱根にホテルを建てたと言われています」

私は、話の展開に言葉を失った。明治時代に箱根にホテルを建てた者なんて、山口仙之助以外、いないのではないか。

「仙太郎伝説と呼ばれています」

一八五一(嘉永四)年生まれの仙之助は、一八六八(明治元)年には十七歳になっている。海を渡り通訳をしてもおかしくない。

仙太郎は、仙之助だったのだろうか。

平素より『ジャパネスク 富士屋ホテル物語』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。

本連載は山口由美さんの新しいホームページへ移行されましたので、お知らせいたします。

これまでの連載も全てお読みいただけます。